某地铁车站基坑监测结果分析

2014-06-06胡雷鸣

胡雷鸣

(上海岩土工程勘察设计研究院有限公司,上海 200433)

0 引言

基坑监测是唯一的、有效监护方法,利用监测所获得的信息随时掌握基坑结构、周边环境变化程度和发展趋势,及时对异常情况采取对策,防止事故发生[1]。

本文选取了某特殊地铁车站基坑作为实例,基坑为南北走向,净宽27 m,长约70 m,开挖深度约10 m,基坑东西两侧均做放坡处理,放坡高度约7.5 m。围护结构采用直径1.2 m钻孔灌注桩,桩深约35 m,桩底入岩,坑外设置宽5.8 m重力式挡墙,支撑采用较为少见的直径800 mm、壁厚16 mm的双拼钢支撑(与冠梁锚固),因特殊原因只设置了首道钢支撑,坑内满堂高压旋喷加固。基坑东侧边坡布有一根直径1.4 m原水管,基坑周边无其他管线及建筑。

分析监测数据表明,本基坑东西侧冠梁顶呈统一向西侧位移趋势,最大位移量接近20 mm,采用旋喷加固及灌注桩结构有效控制了围护桩深层水平位移,锚固型钢支撑挠曲量达40 mm,支撑轴向受力较大,横向弯矩较小。

1 地质条件及工程概况

根据地质勘查资料显示,场地勘探深度以内可分为①,③,⑥,⑧,⑨等5个大层,细划为14个亚层。地层自上而下依次为:①1层杂填土、①2层素填土、②2层砂质粉土、④2层淤泥质粘土、④3层淤泥质粘土、⑥1层淤泥质粘土、⑥2层淤泥质粉质粘土、⑧1层淤泥质粉质粘土、⑧2层粉质粘土、⑧3层含粘性土砂质粉土、⑨层含泥角砾、⑩2层强风化凝灰质砂岩、⑩3层中风化凝灰质砂岩。

本基坑坑内及坑外土体前期受扰动较大,根据勘察单位提供的基坑东西两侧土体的静力触探曲线以及分层土体的物理力学指标的变化差异,基坑西侧坑外扰动土体与未扰动土体分界面位于⑥1层中部以上,基坑东侧坑外扰动土体与未扰动土体分界面位于⑥1层中部以上,距卸载后现状地面绝对标高12 m左右。

场区地表水主要为基坑东侧的建设河,暴雨时河水位迅速上升。拟建场地浅层地下水属孔隙性潜水,主要赋存于表层填土及②2层粉土中,由大气降水和地表径流补给,地下水位随河水位变化。

2 基坑主要监测内容及结果分析

2.1 水平位移监测

2.1.1 水平位移监测方法

受现场条件限制,为尽可能方便地观测边坡及冠梁顶水平位移,减少多次设站带来的系统误差,将基准点设于西侧距离基坑约50 m的边坡坡顶,并在基准点以西、以北两侧约120 m处分别设置稳定的东西、南北向后视点,以分别校正基准点坐标变化。

采用独立自由坐标系,为方便计算,同时考虑到基准点A与东西向后视点B的连线垂直于基坑,故每次监测时首先设定AB方向的坐标方位角为0°,由此测得B点坐标以及南北向后视点C的坐标,根据以上两个稳定后视点的坐标变化来校正设站点A的坐标。根据已校正后的基准点坐标,后视B点定向(后视点B点坐标始终不变),采用极坐标的方法,测得各个位移测点的位移量。

2.1.2 水平位移监测布置与结果分析

由于基坑西侧放坡较缓,而东侧放坡较陡,水土压力相对较大,在东侧边坡及东西两侧基坑冠梁顶设置水平位移监测点,如图1所示。

图1 水平位移监测点布置示意图

实测基坑开挖至底板浇筑完成,基准点A的位移量达13 mm,方向向东(坑内);东、西侧冠梁顶累计最大位移量分别达13 mm(W1测点)、19 mm(W3测点),东侧一级、二级边坡最大位移量分别达45.7 mm(Y6测点)、41.5 mm(Y10测点),位移方向均为向西。

分析监测数据及现场工况不难发现,基坑东、西两侧水土压力差导致基坑冠梁统一向西侧位移,东侧边坡放坡较陡,位移比西侧较大。

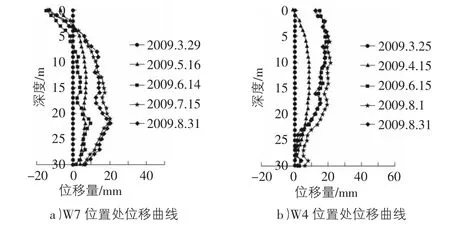

2.2 深层水平位移监测

限于篇幅,本文只讨论围护结构深层水平位移变化情况。在东西侧灌注桩内均匀布设测斜孔,测点位置与图1中冠梁顶位移测点一致。计算中采用测斜孔口为起算点,由上至下计算位移量,孔口位移数据采用3.1中冠梁顶位移量。实测基坑开挖至底板浇筑完成5个月时间内,西侧围护桩累计最大位移量达20.4 mm(W7位置处),东侧围护桩累计最大位移量达20.0 mm(W4位置处),位移变化曲线分别如图2a)和图2b)所示(位移为正表示向坑内位移,反之为向坑外位移)。

分析位移曲线可以看出,由于只设置首道钢支撑,桩体位移较为明显,位移影响深度较大。实际开挖施工中,由于基坑暴露时间较久,由此时空效应影响也导致了位移量的进一步增大。

图2 W7与W4位置处围护桩深层水平位移历时变化曲线图

2.3 支撑应力监测

本工程中采用左右间距1.3 m、直径800 mm的双拼钢支撑与冠梁锚固的支护方式,每对钢支撑间距3.5 m。为测得支撑应力变化,每对钢支撑选取其中一根安置钢弦式表面应变计,同时监测钢支撑上、下表皮的轴向与横向应力,布设与支撑东西端头距冠梁约50 cm位置处。实测开挖过程中钢支撑轴向应力最大值达80 MPa左右,横向应力最大值在20 MPa左右,已超过本基坑变形控制标准,最大值测点位于基坑中部附近。

2.4 支撑挠曲监测

本基坑净宽达27 m,支撑端头与冠梁锚固,因此支撑挠曲为重点监测项目。为精确测定支撑挠曲量,在支撑中部钢支撑连接端头处布设反射片,采用TCA1800全站仪以及三角高程测量方法。

实测支撑挠曲最大值为+40 mm,超出报警值(30 mm),发生在基坑中部偏南侧约8 m位置处NQ8测点。该测点处坑内设有积水井,开挖深度略深,基坑暴露时间相对较长。

结合现场施工工况可以看出,在基坑开挖过程中,支撑挠曲量持续增加,在5月20日~7月10日这段时间内,由于基坑持续下挖至坑底标高,挠曲变化速率最大,在7月份底板浇筑完成后,变化速率较为平稳。

3 结语

1)本基坑采用东西侧放坡处理,对于基坑冠梁顶及边坡坡顶水平位移监测尤为重要,实测冠梁顶最大水平位移量接近20 mm。在场地条件不佳,施工影响范围较广的基坑周边布设位移基准点,需适时校正基准点坐标,防止系统性偏差。2)本基坑采用灌注桩围护结构,坑内满堂高压旋喷加固,坑外设立重力式挡墙,只设置首道钢支撑,开挖深度10 m,桩体深层水平位移量在20 mm左右,满足基坑变形控制标准。3)对于超宽基坑,锚固型钢支撑挠曲变形量较为明显,本基坑虽然将双拼支撑与冠梁和重力式挡墙的压顶板一起整浇施工,以控制变形,但实测数据显示,支撑挠曲变形量仍然超出变形控制值。

[1]GB 50497-2009,建筑基坑工程监测技术规范[S].

[2]DG/T J08-2001-2006,基坑工程施工监测规程[S].

[3]刘建航,侯学渊.基坑工程手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.