内蒙古吉林宝力格银矿床地质特征及找矿远景分析

2014-06-05卢贺

卢贺

(天津华北地质勘查局综合普查大队 燕郊065201)

内蒙古吉林宝力格银矿床地质特征及找矿远景分析

卢贺

(天津华北地质勘查局综合普查大队 燕郊065201)

吉林宝力格银矿床位于内蒙古自治区东乌珠穆沁旗巴彦霍布尔苏木境内。2003~2005年河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院在矿区内完成了详查工作,提交了(122b+(333))级矿石量140.72万t,金属银505.64 t,伴生金823.84 kg,伴生铜4 508.47 t,其中银达到中型规模。经过近几年的开采,矿山资源量面临枯竭。2012年天津华北地质勘查局综合普查大队受内蒙古天贺矿业公司的委托在矿区外围开展地质找矿工作。笔者在前人工作的基础上,总结研究矿床地质特征,分析了找矿远景,指出了矿区东部的K9矿体及北部K19矿体可为矿山生产提供资源保障。

找矿远景 地质特征 吉林宝力格 内蒙古

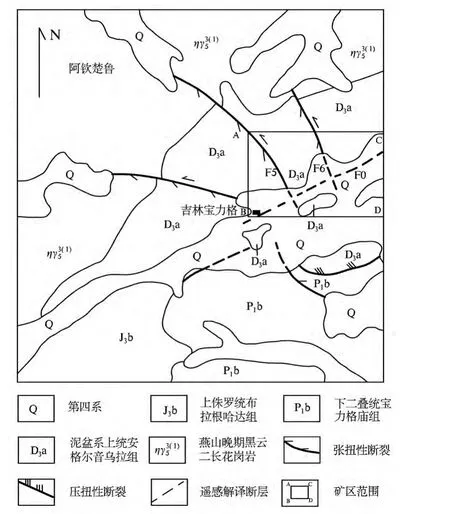

1 区域地质背景

吉林宝力格银多金属矿床位于内蒙古中东部兴安地槽褶皱系之早华力西地槽褶皱带——东乌旗复背斜北翼。区内出露的主要地层有下古生界中奥陶统、上志留统,上古生界泥盆系和下二迭统;中生界侏罗系和上白垩统;新生界第三系上新统和第四系全新统。

区内褶皱构造以阿钦楚鲁复背斜和额尔登陶勒盖复背斜为主,前者核部位于布敦花脑特至阿钦楚鲁、吐素达巴一线,属于东乌珠穆沁旗复背斜的次一级褶皱构造,展布方向北东60°左右,其间发育有更低级的背、向斜构造,其中包括吉林宝力格向斜、伊和敖如背斜等。后者位于吉尔嗄郎-额尔登陶勒盖一带,呈北东向展布。区域断裂构造较为发育,以查干敖包-阿荣旗深断裂带为主体,伴有次级的额尔登陶勒盖、哈布特盖挤压破碎带以及吉林宝力格涡轮状构造。吉林宝力格银矿床即位于吉林宝力格区域岩浆岩较为发育且分布广泛,总体呈北东向展布[1]。岩石类型简单,以酸性侵入岩为主,有少量中酸性及偏碱性小型侵入体。其时代以燕山期为主,华力西期次之。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区出露地层主要为泥盆系上统安格尔音乌拉组,侏罗系上统地层仅在矿区南东部零星出露。安格尔音乌拉组地层在矿区出露广泛,该组地层依据岩石特征可进一步划分为2个岩性段:第一岩性段(D3a1):主要出露于矿区北西部,主要岩性为浅灰-灰黑色泥质粉砂岩。第二岩性段(D3a2):分布于矿区的西部、中部及北部,主要岩性为灰黄色、青灰色粉砂质泥岩。侏罗系上统地层仅在矿区南东部零星出露,主要岩性为灰-灰褐色晶屑凝灰岩。

图1 吉林宝力格银矿床区域地质略图

2.2 构造

矿区构造受区域构造的制约,构造活动较为强烈,褶皱构造、断裂构造都很发育。

2.2.1 褶皱构造

矿区位于吉林宝力格向斜的南东翼,分布于矿区的主要地层呈单斜地层,受F5、F6两条北西向张扭性断裂的影响,地层走向由矿区西部的近东西,逐渐过渡至中、东部的北东。

2.2.2 断裂构造

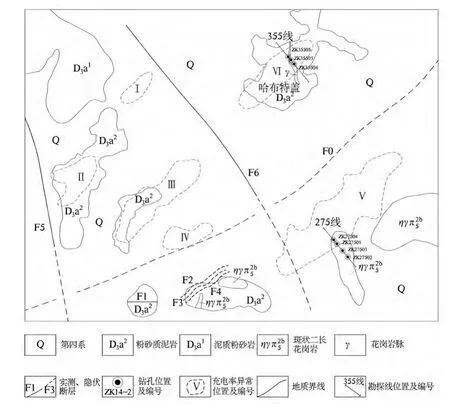

区内断裂构造根据其展布方向和性质,主要可分为北东向张扭性断裂、北西-北北西向张扭断裂、北东向压性断裂、东西向压性断裂以及近南北向张性断裂(图2)。

图2 吉林宝力格银矿床地质略图

(1)北东向张扭性断裂

F0发育于矿区中部,由于第四系覆盖,该断裂地表出露不明显,为遥感解译隐伏断裂。长约5 km,走向45°~55°,倾向北西,倾角40°~60°,是区内主要的导矿构造。

(2)北西-北北西向张扭断裂

F5发育于矿区北西部,断裂性质为张扭性,长约2.0 km,走向315°~330°,倾向南西,倾角65°~75°,平面上波状弯曲宽窄不一,两侧地质体变动明显,北东盘相对向北西方向移动,断裂带两侧次级裂隙发育,擦痕不明显。为成矿后期断裂,对矿体具有一定的破坏作用。

F6发育于矿区中北部,断裂性质为张扭性,长约1.5 km,走向335°~345°,倾向南西,倾角60°~72°,平面上波状弯曲,两侧地质体变动明显,北东盘相对向北西方向移动,并表现为明显的负地形。为成矿后期断裂,对矿体具有一定的破坏作用。

(3)北东向压性断裂

北东向断裂较为发育,主要发育于矿区中部及南部,部分为隐伏断裂,现多表现为矿化蚀变带,该方向断裂是区内主要控矿构造之一。矿区内主要分布有F2、F3、F4三个断裂带,长400~450 m,宽数厘米~数米,走向40°~50°,倾向北西,倾角55°~62°,直接控制K2-1、K3-1、K4-1矿体。

(4)东西向压性断裂

主要发育于矿区北部及南部,该方向断裂也是区内主要控矿构造之一。其中F1规模最大,长约300 m,宽2~3 m,走向90°,倾向北,倾角50°~60°,直接控制K1-1矿体。与之同向的断裂主要有Sb2、Sb3等。

(5)南北向张性断裂

区内南北向张性断裂不甚发育,仅在矿区北部发育一条地层内部的横张断裂,长约500 m,已被花岗岩脉充填。

2.3 岩浆岩

矿区内岩浆岩不甚发育,主要以岩株和脉岩产出。

2.3.1 斑状二长花岗岩株

矿区南东部零星出露燕山早期斑状二长花岗岩株,面积0.61 km2。岩株南部与泥盆系上统安格尔音乌拉组地层及侏罗系上统地层呈侵入接触。岩株内岩石具不同程度的硅化、褐(黄)铁矿化。

2.3.2 脉岩

矿区中部发育一条绢英岩化花岗岩脉,走向近南北,西倾,倾角42°。其与泥盆系上统安格尔音乌拉组地层呈侵入接触。接触带附近岩石多具有不同程度的硅化、褐(黄)铁矿化。

3 矿床地质特征

3.1 矿体地质特征

区内矿体多产于矿化蚀变带中,呈脉状、透镜状及不规则形态产出,沿走向和倾向均具膨胀收缩特征。矿体在矿化蚀变带扩张厚大部位、走向上弯曲部位及倾向上相对变缓部位,往往增厚变富,矿体与矿化蚀变带或围岩呈渐变过渡关系。主要矿体多呈脉状、扁豆状、透镜状产出,总体产状与矿化蚀变带一致。矿区内以K1-1、K2-1、K3-1、K4-1、K9、K19号矿体规模较大,具有一定的代表性,其特征简述如下:

K1-1矿体:赋存标高939~821m,控制长362 m,控制最大斜深为276 m。矿体倾向0°,倾角40°左右,矿体呈似层状产出,走向、倾向上均呈波状弯曲,矿体平均厚度2.60 m,矿体平均品位Ag 216.59×10-6。

K2-1矿体:赋存标高955~894 m,控制长280 m,控制最大斜深为81m。矿体倾向315°左右,倾角47°~50°,矿体呈似层状产出,走向上、倾向上均呈波状弯曲,矿体平均厚度2.04 m,矿体平均品位Ag 183.22×10-6。

K3-1矿体:赋存标高995~813 m,控制长487 m,控制最大斜深为250 m。矿体倾向320°左右,倾角40°~57°,矿体呈似层状产出,走向上、倾向上均呈波状弯曲,矿体平均厚度1.67 m,矿体平均品位Ag 299.76×10-6。

K4-1矿体:赋存标高967~817 m,控制长355 m,控制最大斜深为252 m。矿体倾向320°左右,倾角43°~62°,矿体呈似层状产出,走向上、倾向上均呈波状弯曲,矿体平均厚度2.13 m,矿体平均品位Ag 463.32×10-6。

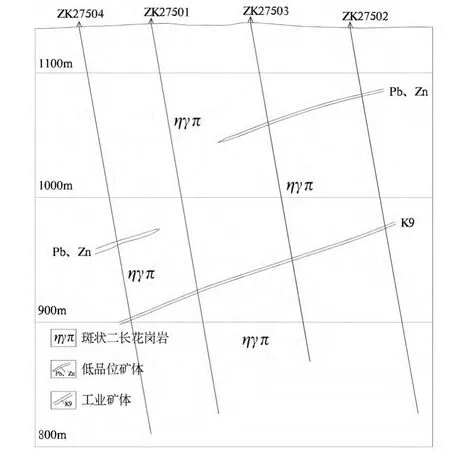

K9矿体(图3):赋存标高1 035~896 m,控制长275 m,控制最大斜深216 m。走向358°,倾向268°,倾角30°,该矿体呈脉状赋存于二长花岗岩中,属隐伏矿体。矿体平均厚度1.50 m,矿体平均品位Ag 100.4×10-6、Pb 0.91×10-2、Zn1.39×10-2。

图3 吉林宝力格银矿床275线剖面图

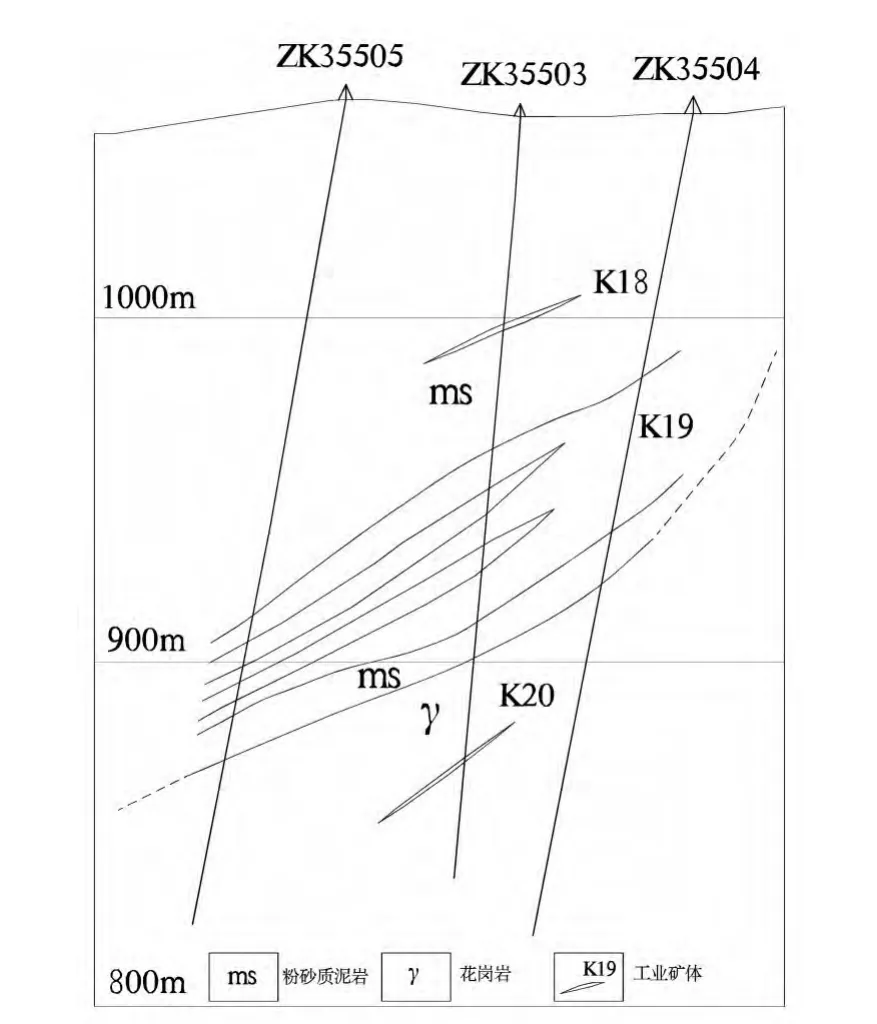

K19矿体(图4):赋存标高995~885 m,控制长300 m,控制最大斜深124 m。走向70°,倾向160°,倾角50°,该矿体呈脉状赋存与花岗岩同粉砂质泥岩的外接触带中,属隐伏矿体。矿体平均厚度4.50 m,矿体平均品位Ag 92.85×10-6、Pb 1.59×10-2、Zn 1.52×10-2。

3.2 矿石特征

3.2.1 矿石矿物成分

主要金属矿物为褐铁矿、黄铁矿、白铁矿,黄铜矿、辉铜矿、方铅矿、闪锌矿、锑银矿、毒砂等,少见银矿物;主要脉石矿物为石英、粘土、水云母类,其次为长石、绿泥石、碳酸盐类。

图4 吉林宝力格银矿床355线剖面图

3.2.2 矿石结构构造

矿石结构主要有胶状结构、环带状或皮壳状结构、次生假象结构、自形晶-半自形晶-它形晶粒状结构、次生交代残留结构、微细粒黄铁矿多呈半自形晶或它形晶粒状结构。矿石构造主要有土块状构造、蜂窝状构造、星点状、浸染状构造、条带状构造、团块状构造、角砾状构造。矿石工业类型主要有银矿石、银铅锌矿石、铅锌矿石3种类型。

3.3 围岩蚀变特征

矿体多赋存于北东向压性断裂带中,矿体直接顶底板围岩多为泥质粉砂岩。本区围岩蚀变范围比较广泛,主要蚀变有硅化、褐铁矿化、黄铁矿化、绿泥石化,碳酸盐化次之。褐铁矿化、黄铁矿化、硅化与矿化关系最为密切,与绿泥石化、碳酸盐化关系次之,此外局部见有萤石化。

4 矿床成因及成矿控制因素

4.1 矿床成因

吉林宝力格银矿矿化带受断裂构造控制明显,矿脉赋存于二长花岗岩中和脉岩附近,围岩蚀变主要为硅化、黄铁矿化。矿物共生组合为中低温矿物,并伴随出现As、Sb、Bi等元素组合,因此认为本矿床总体属于中低温热液型脉状矿床,但向深部和矿区东部表现有一定的斑岩成矿的特点。

4.2 成矿控制因素

(1)成矿地层条件

区内地层以晚古生代泥盆系为主。早古生代地层出露有限,变质程度相对较深。泥盆系地层华力西早期就经受了轻度的区域变质作用,中-晚期随地壳的升降运动,地层内部的压力及温度的改变,伴随着晚古生代地层产生区域动力变质作用,使地层中部分水分和矿物质活化迁移,到了燕山中期地壳运动和岩浆活动的加剧,与岩石矿化物质溶解,置换能力显著增强,矿物质更加活化,成矿物质和水分进一步聚集,为区域成矿提供了部分物质来源。

(2)岩浆侵入成矿条件

区内岩浆活动在印支期比较弱,区内未见该期岩体出露;华力西期已相对活动比较强烈,局部地段有岩体出露,也为晚古生代地层区域变质提供了热源;而到了燕山早期岩浆大举入侵,热源体进入了地层内部,为成矿物质转化提供了热源,这样在高温、高压作用下,地表水、大气降水、变质水和岩浆本身所带来的含矿物质热液充分交换就逐步形成了成矿热液。

(3)构造变动成矿条件

区内构造发育[2],地处区域二级构造内三级构造或更次一级构造单元的复合交汇处,区域二级构造一般作为导矿通道,在地壳构造运动强烈时期,深大断裂的活动引起岩浆及成矿热液向着压力较小的地方运移,进入地层内部,特别是局部应力场产生的次级构造,它们受区域构造限制,同时又有相对的独立性和封闭性,为成矿热液因物理、化学条件的改变而形成的沉淀、富集,提供空间位置,是区内主要的成矿方式。

5 找矿远景分析

(1)区域成矿地质背景优越。本区为东乌旗-锡林浩特多金属成矿带,吉林宝力格-朝不楞铁多金属找矿远景区。

本区除吉林宝力格银矿床之外,已陆续发现中型查干敖包矽卡岩型铁锰(锌)矿床和大型朝不楞矽卡岩型多金属矿床。

(2)岩浆侵入活动频繁。燕山早期斑状二长花岗岩株产于矿区南东部,其与泥盆系地层外接触带中广泛分布矿化蚀变带。因此岩浆活动为成矿提供了一定的矿源和热源,为工业矿体的形成创造了有利条件。

(3)断裂构造控矿特征明显。北东向展布的深大断裂属导矿构造,而其两侧的次一级压扭行断裂为容矿构造,它们为成矿物质的迁移、沉淀、富集,提供了良好的通道和沉淀场所。

(4)矿化蚀变带发育。矿区地表圈定了数十条矿化蚀变带,长20~470 m,宽2~40 m,走向主要为北东向,东西向、北西向次之。蚀变类型均以硅化、褐铁矿化为主。因此矿化蚀变特征反映具有较好的成矿环境。

(5)低阻中极化异常呈北东向展布。据中科院物化探所资料,区内可以划分出六组视充电率异常(分别编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ号异常)。这几处异常均走向北东50°左右,与地表矿化蚀变带扣合较好。

综上所述,认为矿区东部燕山早期斑状二长花岗斑岩株内部及矿区北部的花岗岩脉与地层外接触带附近具有寻找银多金属矿体的巨大潜力。

[1]张万益,聂凤军,刘妍,温银维,江思宏,许东青.内蒙古东乌旗吉林宝力格银(金)矿床地质特征及成因探讨[J].矿物学报,2007,增刊:178-180.

[2]王国政,张金良,田振召,邹佳伟.内蒙古油房西银多金属矿床地质特征及成因探讨[J].矿产与地质,212,26(2):101-108.

收稿:2013-08-01