亮叶桦微扦插快繁技术研究

2014-05-25李晓燕张俊红林二培童再康

孙 琳,李晓燕,张俊红,林二培,童再康

(浙江农林大学 林业与生物技术学院,浙江 临安 311300)

亮叶桦微扦插快繁技术研究

孙 琳,李晓燕,张俊红,林二培,童再康*

(浙江农林大学 林业与生物技术学院,浙江 临安 311300)

以亮叶桦(Betula luminifera)4个优良无性系为材料,通过1/2 MS、MS、B5、MS•B5四种基本培养基和分段扦插的方法筛选亮叶桦微扦插的最佳培养基以及外植体的最适茎段部位。结果表明:亮叶桦株高、根数、根长性状在不同培养基间存在极显著或显著差异,多重比较表明株高和根数表现最佳培养基为MS•B5,根长性状表现最佳培养基为B5。以不同部位的茎段为外植体,4个无性系在MS•B5培养基中微扦插,其株高和根数性状存在极显著差异,叶宽生长存在显著差异,而根长和叶长无显著差异,以株高生长为选择指标,最佳外植体为中下部茎段,以根数为选择指标,中上部茎段作为外植体优于下部茎段。综合分析表明,以中部茎段为外植体,选用MS•B5培养基,可适用于亮叶桦不同无性系的微扦插快繁。

亮叶桦;微扦插;无性系

微型扦插技术(microcutting)又称为单芽茎段培养或者单节茎段培养,是指离体培养带一个芽的茎段(单个茎节或微型插条),使顶芽或腋芽发育成苗。它与传统的扦插极为类似,但是微型扦插一般不需要添加外源激素来打破顶端优势,有时也可加入少量生长素,不仅促使腋芽萌发,同时也会产生较好的生根效果[1]。微型扦插技术的最大优点是通过体外无菌培养,在一个很小的范围以及有限的培养时间内,用尽可能少的外植体材料繁殖出尽可能多的植株[2~4]。近年来微型扦插技术在茶树、北美海棠、木薯等木本植物育种中广泛应用[5~7],而关于亮叶桦的微型扦插繁育技术目前尚未报道。

亮叶桦(Betula luminifera)是我国一种优良速生阔叶树种,其材质优良,是制作高级家具的优良材料,具有较高的经济价值和使用价值[8]。亮叶桦无性繁殖技术,尤其扦插繁殖技术,需要在特定的季节和环境条件下方可进行[9~12]。通过组织培养技术,控制培养条件,可降低外界环境对植株生长的影响,缩短培养周期,有效加快林木种苗产业化和林木良种化的过程[13]。亮叶桦组培快繁的研究已有相关报道,作为亮叶桦快繁体系的基本要求,必须具备高效性和稳定性[14~15]。微型扦插繁殖技术既可以获得一定数目的、大小基本一致的亮叶桦种苗,又可以将其优良性状得以保持和延续,在一定程度上可解决品种化的问题。因此,微型扦插繁殖技术对亮叶桦种苗的生产具有十分重要的意义。

本研究选取亮叶桦组培苗茎段为外植体,系统地研究亮叶桦4种无性系不同部位的茎段在4种不同基本培养基中的生长状况,以此确立不同无性系的最适培养基以及最佳茎段,以建立高效的亮叶桦微型扦插体系,为亮叶桦的良种选育和优良无性系繁育提供基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本次试验材料均为亮叶桦子代测定林中优良单株,嫁接定植于浙江农林大学平山苗圃,所用外植体均为优良单株嫁接苗的幼芽培育的无菌苗,保存于组培室。

1.2 基本培养基

本试验选取4种基本培养,分别为1/2 MS、MS、B5、MS•B5,其中MS•B5培养基为改良培养基,其无机盐成分采用MS的配方,有机成分采用B5的配方。

1.3 试验方法

1.3.1 最佳培养基的筛选 在无菌操作台上,剪取亮叶桦不同无性系(优3、优30、G49-3和G50-1)的茎段(长约1.5 cm,保留一个腋芽、半片叶片为宜),扦插于4种基本培养基中,每瓶接5个外植体,每组10瓶,放入培养室内光照培养。培养室温度控制在25±2℃,光/暗周期16h/8h,光照强度1 000 ~ 15 000 lx,一个月后,对其株高、根数、根长、叶长、叶宽性状进行测定。

1.3.2 不同部位茎段作为外植体的扦插比较 将不同无性系的茎段分为上、中、下三个部分分别接种到最佳基本培养基,相同培养条件培养30 d后,对其株高、根数、根长、叶长、叶宽性状进行测定。

2 结果与分析

2.1 微扦插基本培养基的筛选

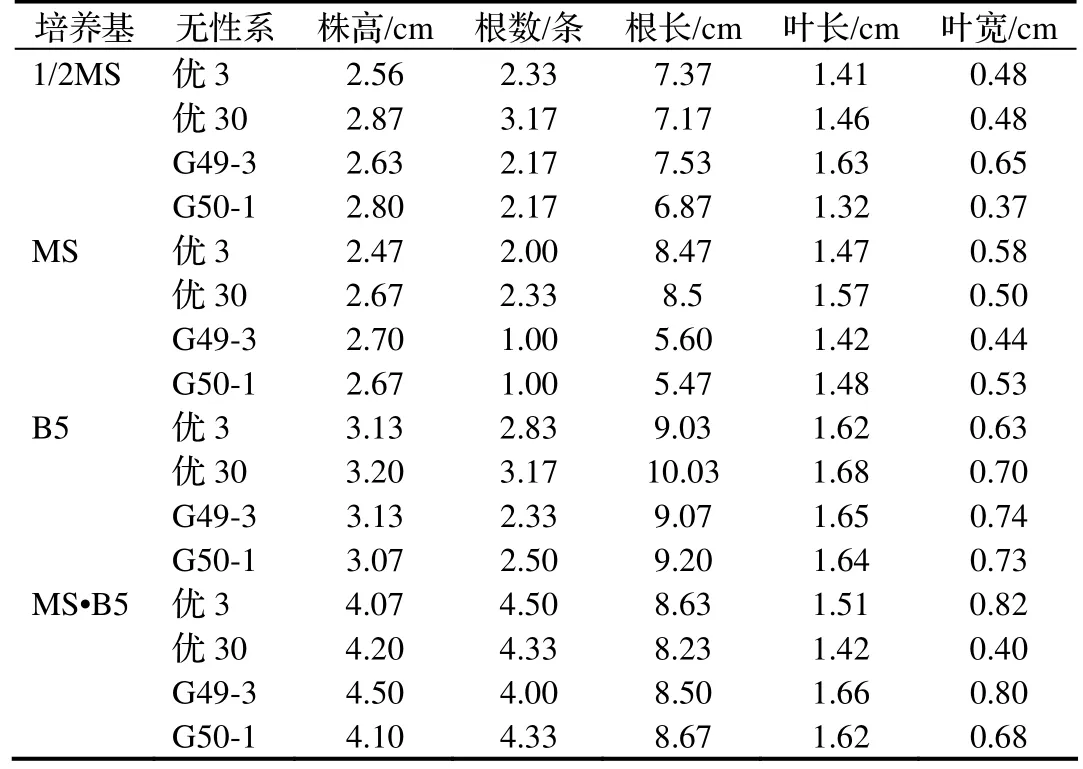

表1 不同无性系茎段在不同培养基的生根与植株生长情况Table 1 Growth of different stem segments in different mediums

亮叶桦微型扦插一个月后观测结果经统计分析表明(表 1),株高生长在不同培养基间存在极显著差异,而在各无性系间无显著差异;生根数在不同培养基和不同无性系中均存在极显著差异;根长在不同培养基中存在显著差异,而各无性系间差异不显著;叶长和叶宽在不同培养基和无性系间均无显著差异(表 2)。经株高、根数和根长性状的多重比较表明,株高生长表现最好的最佳培养基为MS•B5,各无性系在MS•B5培养基中的株高均达4.00 cm以上,其次为B5培养基,为3.00 cm以上,显著优于1/2MS和MS培养基;根数性状表现最好的培养基为MS•B5,各无性系均达4条以上;根长生长的最佳培养基为B5,各无性系根长均可达9.03 cm(表1)。

2.2 不同部位茎段的扦插比较

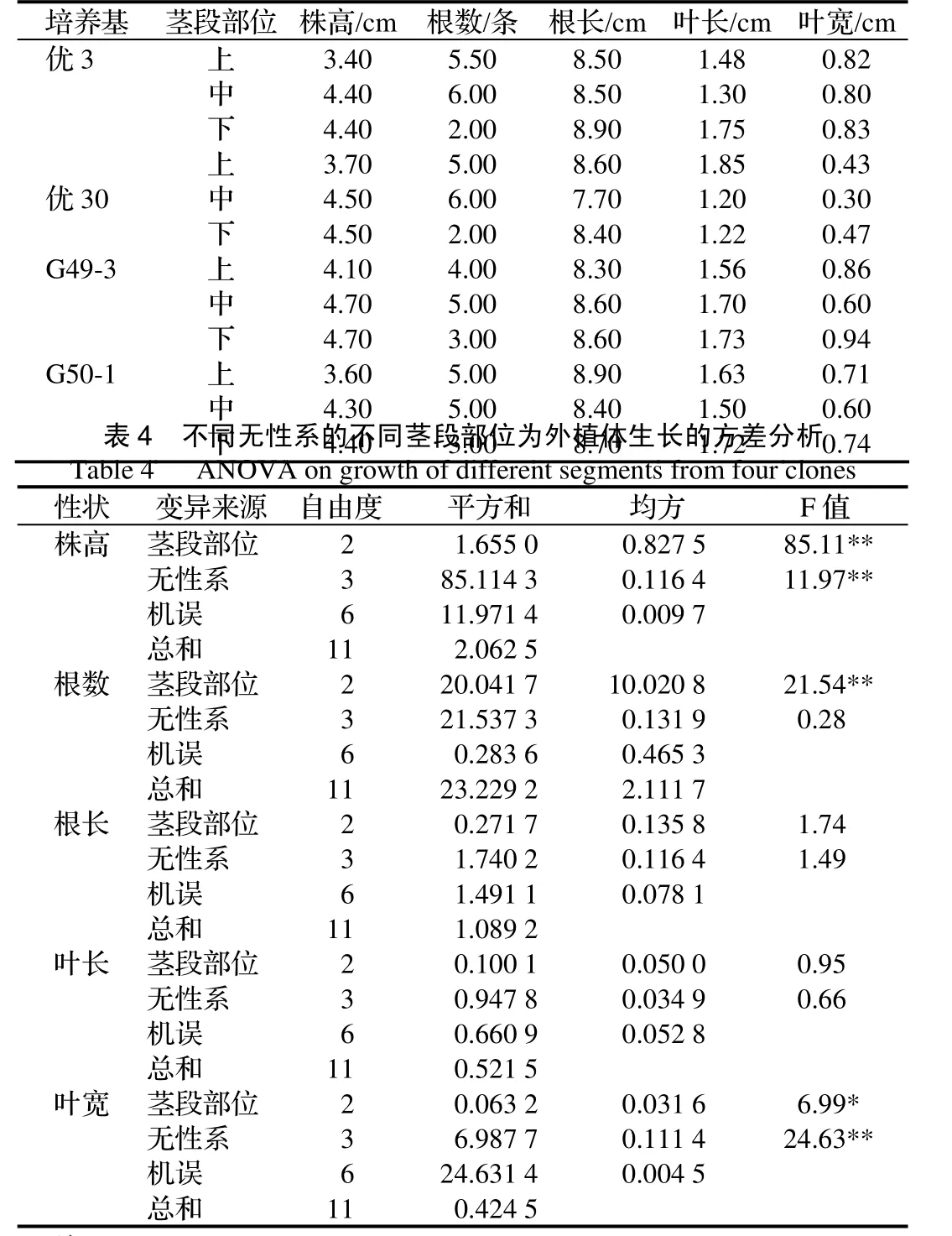

以不同部位的茎段为外植体,4个无性系在MS•B5培养基中微扦插,一个月后对其株高、根数、根长、叶长和叶宽性状进行测量,结果如表3。方差分析表明,其株高和根数性状存在极显著差异,叶宽生长存在显著差异,而根长和叶长无显著差异;株高和叶宽性状在不同无性系间存在极显著差异,而根数、根长和叶长无显著差异(表4)。为筛选最佳的茎段部位为外植体,多重比较后表明,以株高生长为选择指标,亮叶桦微扦插的最佳外植体为中下部茎段,如优3无性系中下部茎段为外植体,1个月后株高可达4.40 cm,而上部茎段株高仅3.40 cm;以根数为选择指标,中上部茎段作为外植体优于下部茎段,表现为4种无性系以下部茎段为外植体时生根数仅有 2 ~ 3根,而中上部茎段的生根数可达5 ~ 6根。

表2 不同无性系在不同培养基生长的方差分析Table 2 ANOVA on growth of four clones in different medium

3 结论与讨论

微型扦插是利用植物的再生机能,将离体的植物营养器官(根、茎、叶等)插入一定的培养基中,在适宜的培养条件下,通过自身遗传以及生理机能调节使离体的营养器官再生成一个完整新植株。这种繁殖方法与嫁接等无性繁殖方法相比,具有繁殖系数高、操作简单和成本低等优点;与播种等有性繁殖方法相比,具有遗传稳定性强等优点。虽然微型扦插作为一种成熟的无性繁殖技术在多个不同林木中应用,但仍有多种不同因素影响微型扦插的效果。

表3 不同茎段部位外植体在MS•B5中的生根与植株生长情况Table 3 Growth of different segments from four clones in MS•B5

培养基的成分对微型扦插植株的生长有重要的影响,在培养过程中连续添加外源激素容易促使植株变异[16],因此本研究所用培养基均未添加任何激素。本研究所用4种培养基的配方完全不同,植株的生长差异较大,因此推测培养基成分对亮叶桦株高、根系生长萌发起到关键作用。MS•B5与MS的差别主要在于有机成分以及肌醇用量的不同,MS中含有甘氨酸,并且肌醇的用量偏多,而MS•B5培养基不含甘氨酸,且肌醇用量降低一半,反而长势较好,因此在亮叶桦微型扦插的生长过程中甘氨酸不是必须的。虽然甘氨酸可转化合成其他有机物质,但成年植物可通过其他途径自身合成甘氨酸,亮叶桦通过带芽茎段微型扦插时,可通过叶片合成甘氨酸,因此不需要外源甘氨酸提供。肌醇的主要生理作用在于参与碳水化合物代谢,磷脂代谢及离子乎衡作用,对组织快速生长有促进作用,对胚状体和芽的形成有良好影响。由于它可以从磷酸葡萄糖转变而成,因此有时可以降低浓度使用。维生素在植物材料的生长中起着重要作用,它们以辅酶的形式参与生物催化剂——酶系的活动,参与细胞的蛋白质、脂肪、糖代谢等重要生命活动。维生素B1与愈伤组织的产生和生活力有密切关系,维生素B6对根的生长有促进作用。烟酸对植物的代谢过程和胚的发育都有一定作用。有的外植体,愈伤组织能够合成维生素,可以不必添加,但生长早期往往因缺乏合成而需加入。

此外扦插茎段的生理状态以及树种本身的遗传特性对植株的生长也有影响。在林木的无性繁殖过程中存在成熟效应和位置效应,年龄越大的茎段扦插生根率越低,长势也越差。本研究中亮叶桦4个无性系在相同培养条件下,上部茎段的生长表现普遍差于中下部茎段,而在林木生长过程中,顶端的生理年龄最老,因此顶端的枝条无性繁殖能力最差。

[1] 吴伟民,袁骥,钱亚明,等. 宿晓红葡萄单芽茎段组织培养研究[J]. 江苏农业科学,2007(5):98-100.

[2] 朱学栋,刘奕清,赵荣隆,等. 红阳猕猴桃快速繁殖体系的建立[J]. 湖北农业科学,2012,51(11):2 369-2 371.

[3] 刘国民,李娟玲,王英义,等. 黄秋葵组培快繁的研究[J]. 云南植物研究,2002,24(4):521-524.

[4] 刘彤,赵虎基,陈芳,等. 啤酒花茎段培养及快速繁殖技术研究[J]. 西北植物学报,2000,20(5):778-783.

[5] 赵志新. 北美海棠微扦插繁殖试验[J]. 天津农业科学,2012,18(1):123-125.

[6] 曾亮,蔡丽娅,黄建安,等. 茶树微繁殖技术的研究进展[J]. 福建茶叶,2006(1):3-6.

[7] 何海旺,何隆飞,莫克,等. 木薯新品种新选048离体微扦插快速繁殖技术[J]. 广西农业科学,2010,41(4):307-309.

[8] 胡晓媛,李志真,梁一池. 优良速生树种光皮桦研究进展[J]. 福建林业科技,2006,33(2):159-163.

[9] 陈存及,刘春霞,陈登雄,等. 光皮桦扦插繁殖试验研究[J]. 福建林学院学报,2002,22(2):101-104.

[10] 雷凌菁,陈伟,耿玉敏. 光皮桦扦插育苗技术研究[J]. 林业科技开发,2004,18(6):51-52.

[11] 官九红. 光皮桦扦插育苗试验[J]. 防护林科技,2011(1):51-52.

[12] 廖柏林. 光皮桦无性繁殖技术研究[J]. 林业科技开发,2006,20(3):60-63.

[13] 陈伟,林镇斌,郑郁善. 光皮桦组织培养技术研究[J]. 福建林业科技,2006,33(1):67-71.

[14] 谌红辉. 光皮桦组培快繁技术获得成功[J]. 林业科学研究,2005(3):335.

[15] 孙晓敏,陈争,李美飞,等. 光皮桦组织培养离体再生研究[J]. 西北植物学报,2012,32(3):604-610.

[16] 胡鑫,徐全乐. 连续组织培养引起大岩桐再生植株的表型变化[J]. 西北农业学报,2010(5):167-170.

Experiment on Micro-cutting for Rapid Propagation of Betula luminifera

SUN Lin,LI Xiao-yan,ZHANG Jun-hong,LIN Er-pei,TONG Zai-kang*

(Zhejiang A & F University, Lin’an 311300, China)

Four different clones of Betula luminifera were selected for experiment of microcutting propagation in four types of medium with different stem segments. The results showed that the height, rooting numbers and root length of cuttings had significant differences among different mediums. Multiple comparisons showed that the optimal medium was MS•B5 for height growth and rooting numbers, and B5 for root length. Different stem segment of four clones in MS•B5 had significant differences of height growth, rooting numbers, and leaf width, except root length and leaf length. The experiments indicated that the explants from lower stem segments had better height growth, while the upper stem segments had more rooting numbers.

Betula luminifera; micro-cutting; clones

S723.1

B

1001-3776(2014)04-0079-04

2014-01-10;

2014-05-25

浙江省竹木育种重大专项“光皮桦优质高产新品种选育及推广示范”(2012C12908-8)

孙琳(1988-),女,上海人,硕士生,从事林业生物技术研究;*通讯作者。