三维地震资料精细处理解释技术在济宁煤田的应用研究

2014-04-20叶红星

叶红星

(中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西省西安市,710077)

尽管三维地震数据体的信息量非常丰富,然而对以往三维地震成果的应用仅局限于一次性提供文字成果和图纸资料,后期采掘过程中不能对地震资料动态使用。随着计算机技术,特别是地震资料处理、解释技术的不断发展,以及在煤矿采掘过程中对地震信息理解的不断深入,使动态使用三维地震资料实现采区小构造探测成为可能。与常规的三维地震勘探项目比较,三维地震资料二次处理解释具有许多优势:处理与解释的时间更充裕,实现精细处理与解释;处理软件的升级换代,使得地震数据更贴近于实际,同时根据已揭露的地质情况,查找处理过程中存在的问题,实现三维地震数据的动态使用;在资料解释过程中把巷道掘进过程中揭露的地质信息与三维地震信息相融合,超前预测掘进前方的构造情况。此技术应用于济宁煤田的老三维地震资料处理与解释中,取得了较好的效果。

1 勘探区地质概况

本区地层区划属华北地层区鲁西地层分区济宁地层小区,为全隐蔽型煤田。第四系之下发育有上侏罗统蒙阴组、上二叠统 (残存于采区北部)、下二叠统山西组、上石炭统太原组、中石炭统本溪组、奥陶系中、下统。含煤地层为上石炭统太原组和下二迭统山西组,平均厚度250 m。其中可采3上#、3下#、6#、10下#、12下#、15上#、16上#、17#煤层。3#煤层全区发育,厚度0~5.80 m,平均厚1.8 m,局部冲刷缺失,3下#煤 层 全 区 发育,厚度0~9.69m,平均厚5.04m,个别地段出现冲刷现象,6#煤层平均厚度0.44m,10下#煤层平均厚度0.57 m,12下#煤层平均厚度0.53 m,15上#煤层平均厚度0.63 m,16上#煤层平均厚度1.17m,17#煤层平均厚度0.79 m。其中3上#、3下#煤层厚度大,是先期开采的主要对象。3上#煤层与3下#煤层间距24~49 m,平均32.54 m。区内断裂以受区域性断裂控制的南北向断裂为主,褶曲形态以宽缓褶皱为主,煤层走向近南北至北西向的宽缓向斜。

2 原三维地震勘探资料评价

济宁三号煤矿十八采区的三维地震勘探报告于2005年8月提交给矿方,2010年6月采掘巷道开始进入本采区。采掘资料显示,原三维地震勘探报告成果不能满足指导生产的需要,2011年10月矿方委托中煤科工集团西安研究院对十八采区三维地震勘探资料进行精细处理与解释。接受任务后,西安研究院对原三维地震勘探的原始记录、处理成果剖面及探采对比情况进行了详细分析。

2.1 质量评价

十八采区三维地震勘探合计完成生产物理点5698 个,其中,甲级记录4248 张,甲级率74.5%;乙级记录1450张,乙级率25.5%,成品合格率100%。满足 《煤炭煤层气地震勘探规范》甲级率不低于60%、成品合格率不低于98%的要求。

对时间剖面分类评价,共评价时间剖面346.32 km。其 中Ⅰ类 剖 面284.43 km, 占82.13%;Ⅱ类剖面61.89km,占17.87%;无Ⅲ类时间剖面。满足 《煤炭煤层气地震勘探规范》Ⅰ类+Ⅱ类剖面不低于80%的要求。

2.2 地质成果

原三维地震勘探控制了第四系底界深度变化;查明了3上#、3下#煤层等主要可采煤层的起伏形态和次一级褶曲的发育;结合钻孔资料解释了5m以上的断层,并对3#煤层3~5 m 的断层或断点进行了解释;同时对3上#、3下#煤层的厚度变化趋势进行了预测。共解释断层46条,其中正断层45条,逆断层1 条,4 个孤立断点 (3上#煤层2 个,煤层2个)。3上#煤层解释断层40条,3下#煤层解释断层46条。落差大于10m的断层有8条,落差大于等于5m (不包含落差大于10m 的断层)的断层11条,落差小于5m 的断层26条。

2.3 验证情况

十八采区三维地震勘探区已有采掘活动的区域有183上05工作面,工作面揭露的总体情况为揭露落差3~5m 的断层3条,无落差大于5m 的断层;揭露的煤层变薄点2处。而原三地震资料勘探成果显示本工作面内没有落差大于3 m 的断层,同时也不存在煤层变薄带。巷道验证资料说明原三维地震勘探资料没有很好地解释落差3~5m 的断层与煤层变薄带。

2.4 探采对比分析

探采对比分析认为本区原始资料质量较高,落差较大的断层解释符合区域地质规律;小断层与煤层变薄冲刷带的解释与实际揭露情况存在较大的差距。出现这种小构造与揭露不符合的情况,一般多是处理过程中解释网度过大造成的小构造解释遗漏,查阅了原三维地震数据体,发现原资料的解释网度为20m×40m,这样的解释网度遗漏延展长度大于100 m 的断层可能性不大,将揭露的煤层变薄点与三维地震资料比较,认为以往的解释基本正确。在这种情况下,认为资料处理过程中的某个环节存在问题,并进行了已揭露区资料的试验处理工作。发现原三维地震资料处理解释过程中存在如下问题:部分变观炮点的位置不准确,静校正问题没有解决好,反褶积参数选择不合理,偏移速度选择不合适,没有充分利用地震属性进行煤层厚度变化趋势解释。

3 资料的精细处理解释

针对原三维地震资料处理解释中存在的问题,本次精细处理解释工作的重点是做好空间属性定义、静校正、反褶积、偏移速度选择和多属性综合解释工作。

3.1 空间属性的定义

检波点和炮点的位置准确与否,是获得高精度处理结果的基础。本次处理中将空间属性定义好以后,利用处理系统中的观测系统质量检查模块对定义位置偏离实际位置的炮点进行校正,累计发现60个物理点的实际位置与原定义的位置不一致。

3.2 静校正

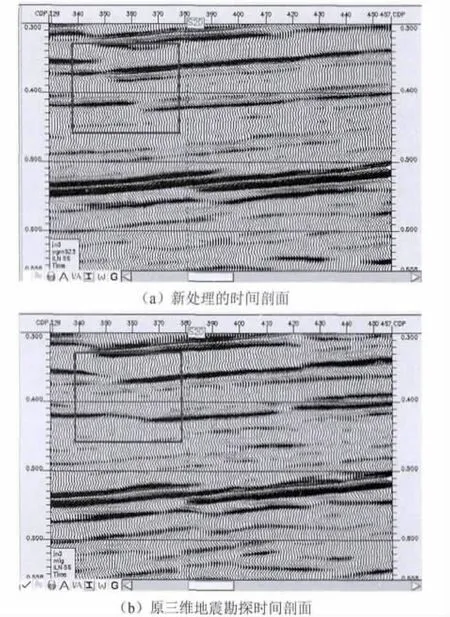

本区地表高程在30~33m 之间,地势相对平坦,采用折射静校方法对原始地震记录进行了野外一次静校正。与原三维地震勘探资料相比较,新处理的三维地震勘探时间剖面更加光滑,连续性更强、浅层的性噪比更高,见图1。

图1 静校正后的对比剖面

3.3 反褶积

为了消除大地的滤波作用、拓宽频带、压缩地震子波和提高地震资料的纵向分辨率,经测试对比后,选择了地表一致性预测反褶积。这种反褶积方法是基于地震子波可以被分解为共炮点、共接收点、共偏移距和共反射点等多种成分的思想,它不仅能压缩地震子波,而且能进一步消除地表条件的变化对地震波的振幅特性和相位特性的影响,同时对多次波也有压制作用。经过反褶积后,地震资料的主频、有效波频带宽度均得到提高。

3.4 偏移速度选择

常速扫描求取叠加速度的方法是由小到大,按间隔给定速度值,做每一个速度值的迭加剖面并按一定顺序排列起来,比较分析某一速度的迭加剖面来求取速度。该方法的优点是根据叠加同相轴的横向连续性直观地看各种有效波同相轴叠加成像效果,工作量大,但其方法精度高,常速扫描法可更准确地拾取到叠加速度值。在该区进行了3次速度分析,应用第三次速度分析的速度体进行最终叠加,得到最终叠加剖面。

偏移的主要目的是使倾斜界面反射归位到地下真实位置、绕射波收敛和波的干涉现象分解,从而正确地反应地下构造形态及其变化情况。对第三次速度分析的速度体进行了平滑,建立了适合本区构造形态的三维偏移模型。不同的偏移速度会有不同的偏移量,合理的偏移速度得到的时间剖面构造现象明显、断点干脆,反射波分辨率、信噪比高,见图2,图2 (a)的方框部分与图2 (b)方框部分对比,显示了新处理时间剖面的合理性与准确性。

图2 不同偏移速度的对比剖面

3.5 常规资料解释

依据反射波同相轴在时间剖面上的错断、分叉合并、扭曲及同相轴形状突变等解释断层。依据时间剖面上反射波振幅削弱、反射波连续性变差等特征解释煤层缺失与变薄冲刷带,图3 为沿183 上05探巷的时间剖面,图中T3s代表3上#煤层反射波、T3x 代表3下#煤层反射波,探巷资料显示煤层在方框处的煤层厚度小于0.5m,而地震时间剖面在此处显示为反射波振幅变弱甚至消失,地震资料与采掘资料吻合度高。

3.6 属性解释

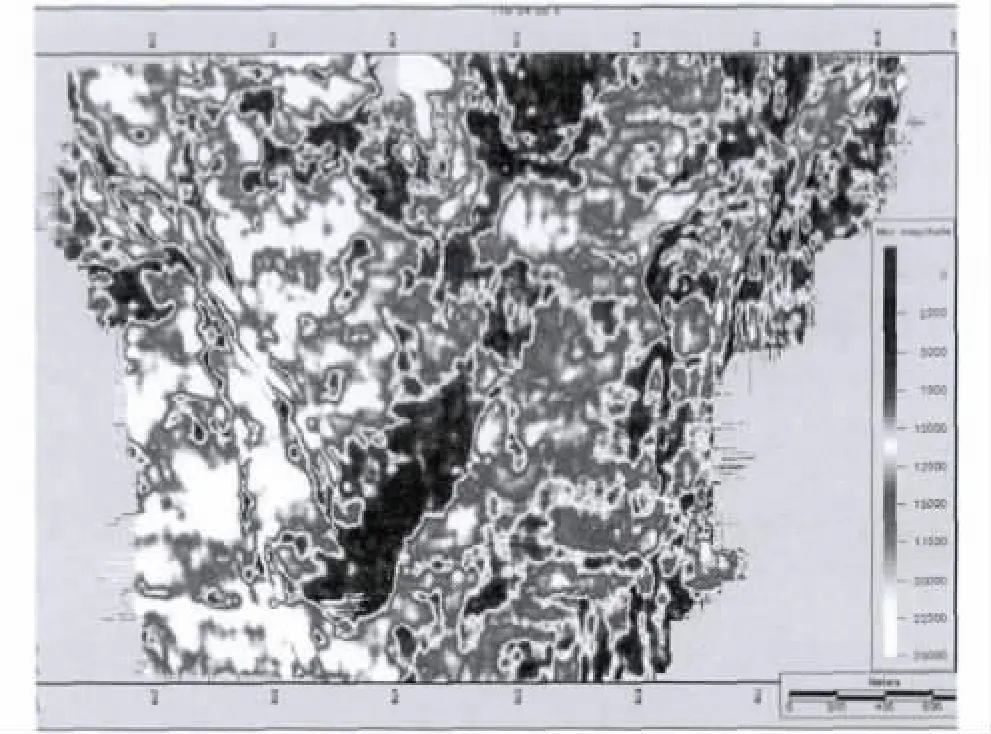

目的层中构造的存在势必造成目的层与围岩的物性差异,这种差异可能体现在地震波至时间、频率、振幅、相位差异。故计算、研究包含目的层在内的一定厚度 (时间剖面上显示为时间)层的各种层地震属性,可能有助于发现小的构造与地质异常体。计算了20种层属性,其中振幅属性、能量属性均对煤层厚度的变化显示效果较好。图4 为3上#煤层反射波最大均方根振幅属性平面图,图中黑色的区域代表煤层变薄范围,白色区域代表煤层厚度大于3m 的区域,灰色区域代表煤层大于1m而小于3m 的区域。

图4 最大均方根振幅属性

3.7 精细处理解释地质成果

经过精细处理解释后,查明了3上#、3下#煤层的起伏形态和次一级褶曲的发育情况;解释了落差大于5m 的断层,并对落差3~5m 的断层或断点进行了解释;同时对3上#、3下#、煤层的厚度变化趋势进行了预测。共解释断层29条,解释小断层密集带3个,解释煤层缺失带1个,煤层变薄冲刷带3个。

与原三维地震解释成果相比较:基本一致的断层1条,修正断层23条,否定断层25条,新发现断层5条,新解释小断层密集带3个;新解释煤层缺失带1个、煤层变薄带冲刷3个。

4 验证情况

经过精细处理与解释后,183上05工作面揭露的3条断层与解释情况相符合,但断层的平面位置误差分别为20m、17m、11m。矿方对煤层缺失区进行了地面钻探验证,钻孔资料显示新解释的煤层缺失带存在。5条巷道采掘资料验证了1个煤层变薄冲刷带、1条巷道验证了1个小断层密集带,验证的煤层变薄冲刷带边界误差分别为5m、8m、14m、18m、27m,平均边界误差为14.4 m,满足异常边界误差不大于20m 的地质要求。

5 结论

(1)探采对比分析是三维地震资料精细处理与解释的基础,探采对比分析能够找出原三维地震资料处理与解释过程中存在的问题。

(2)在三维地震原始资料质量较高的区域,精细处理与解释技术能够有效提高地震勘探的精度,进而更好地为煤矿开拓布局提供可靠的地质依据。

[1] 程建远等.三维地震资料的精细解释技术 [J].煤田地质与勘探,2002 (6)

[2] 王振国等.沙漠地区老地震资料的处理技术及效果分析 [J].勘探地球物理进展,2007 (2)

[3] 张凤军等.地震老资料连片高分辨率处理方法 [J].大庆石油学院学报,2004 (1)

[4] 何玉梅等.精细匹配处理技术及其在惠州凹陷二维地震老资料处理中的应用 [J] .中国海上油气,2006 (4)

[5] 吕霖.淮南矿区三维地震探采对比效果与实例分析[J].煤田地质与勘探,2010 (4)

[6] 郝鹏等.叠加速度在地震资料解释中的应用 [J].中国煤炭,2013 (8)