小麦新品种“云麦66”产量构成及栽培技术

2014-04-13程加省王志伟杨金华程耿胡银星宁波于亚雄

程加省,王志伟,杨金华,程耿,胡银星,宁波,于亚雄*

(云南省农业科学院粮食作物研究所/国家小麦改良中心云南分中心,云南昆明 650205)

小麦新品种“云麦66”产量构成及栽培技术

程加省,王志伟,杨金华,程耿,胡银星,宁波,于亚雄*

(云南省农业科学院粮食作物研究所/国家小麦改良中心云南分中心,云南昆明 650205)

对云麦66产量构成因素进行相关性及通径分析。结果表明,各产量构成因素中,各因子在相关性分析、偏相关和通径分析中对产量存在负效应。该品种产量高,高抗条锈病,品质优,耐寒、耐旱、抗倒伏,高抗条锈、高抗白粉病,属抗锈病品种。栽植该品种要因地制宜,适时播种,合理密植,重施底肥、及时追肥,加强田间病虫害草的防治,以确保云麦66优质高产。

云麦66;相关性;通径分析;栽培技术

云麦66原编号玉09-5,是云南省农业科学院粮食作物研究所于2000年选用高代材料进行杂交,从组合95B-6176/982-255中选育的新品种。该品种熟相较好,属中熟品种,生育期175 d,半冬性,幼苗习性直立,适宜密植;株高90 cm,属中杆,抗倒伏,穗形长方形,长芒,白粒角质,籽粒饱满,基本苗14.22万苗/hm2,有效穗22.00万穗/hm2,千粒重53.5 g。2005年该品种被选送到玉溪市农科所进行穿梭育种,2005年种植的编号为2005-04-8,当年性状表现不稳定,选择单株32个;2006年编号为04-8-32-5的单株表现较好,当年加代夏播去杂后全部留种;2007年进入品系比较试验,参试品系7个,04-8-32-5表现较好,折合产量7 719 kg/hm2,产量排第1位;2008年生产示范0.093 hm2,折合产量8 241 kg/ hm2;2009年示范3.13 hm2,平均产量7 549.5 kg/hm2;2010年示范13.33 hm2。2009-2011年参加云南省田麦良种区域性试验,2012年参加云南省田麦品种生产试验,2012年4月6日通过省级田间鉴评。2013年通过云南省品种审定委员会审定,定名为“云麦66”。适宜云南省海拔1 200~2 200 m地区的滇中、滇西南、滇东北、滇南等田麦区种植。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验数据均来自2009-2011年度云南省小麦品种区域试验数据,试验涉及到多种气候类型,海拔900~2 400m,地形类型多样。

1.2 统计与分析

采用DPS[1]和EXCEL数据处理软件进行统计,计算生育期(x1)、株高(x2)、基本苗(x3)、最高分蘖(x4)、有效穗(x5)、穗粒数(x6)和千粒重(x7)对产量(y)构成的贡献力,以及各变异系数、相关系数、偏相关系数和通径系数,建立各产量构成因素与产量多元回归方程,分析其对产量的影响及互作效应。

2 结果与分析

2.1 产量构成因素分析

2.1.1 各因素与产量的相关性分析

从表1可看出,各产量因素均与产量成负相关,对产量贡献力最大的是生育期(x1),限制产量最大的因子是穗粒数(x6),其次依次是千粒重(x7)>最高分蘖(x4)>有效穗(x5)>株高(x2)>基本苗(x3)。穗粒数(x6)和千粒重(x7)与其它各因子之间为正效应,而剩余的其他因子之间均存在制约因子。这也符合产量构成的任一因素都能增加产量,但各产量因素很难同步增长,它们之间有一定的制约和补偿关系的观点[2]。

2.1.2 偏相关分析

从产量构成6因素偏相关分析看(表2),生育期(x1)、株高(x2)、基本苗(x3)、最高分蘖(x4)、有效穗(x5)、穗粒数(x6)和千粒重(x7)对产量(y)的影响均为负效应,对产量制约能力大小依次为穗粒数(x6)>千粒重(x7)>有效穗(x5)>最高分蘖(x4)>生育期(x1)>株高(x2)>基本苗(x3)。

表1 各产量因素与产量的相关性

表2 产量构成因素与产量的偏相关分析

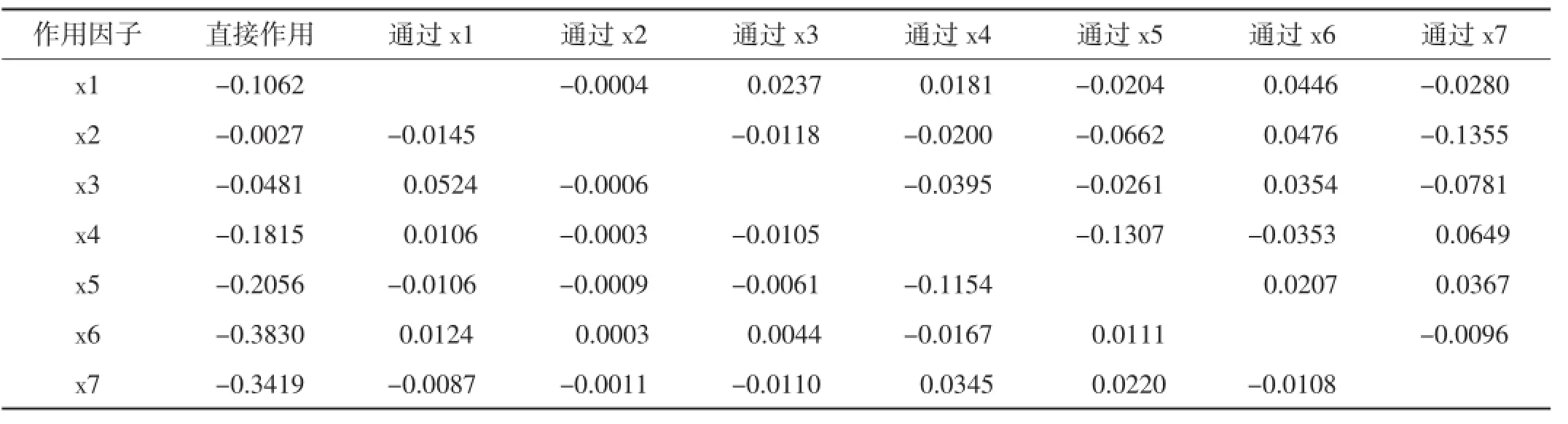

2.1.3 通径系数分析

从表3可知,云麦66产量构成各因素中,各因子对产量的直接贡献力仍然为负作用,副作用大小依次为穗粒数(x6)>千粒重(x7)>有效穗(x5)>最高分蘖(x4)>生育期(x1)>株高(x2)>基本苗(x3),这与偏相关分析的结果基本一致。

表3 通径系数分析

3 产量表现

从表4可见,2010年试验平均产量5 568 kg/hm2,居第4位,较对照云麦57增产1.2%,增产不显著,增产点率50%;2011年试验平均产量5 955 kg/hm2,居第4位,较对照云麦57减产0.5%,减产不显著,增产点率44.4%。2年区试平均产量5 761.5 kg/hm2,居第4位,较对照云麦57增产0.3%,增产点率47.4%。生产试验平均产量7 198.5 kg/hm2,较对照云麦57增产7.3%,居第2位,增产点率100%。

表4 产量方差分析

4 抗锈性鉴定

从表5可见,条锈病是云南小麦的主要病害。该品种由云南省农科院农业环境资源研究所采用云南省及近年国内主要流行小种条中32号、水源类型-4、水源类型-7、水源类型-14等4个品种,对云麦66进行苗期和成株期抗条锈性测定,测试结果表明,苗期表现免疫—反应型0,严重度0,普遍率0;成株期表现免疫—反应型0,严重度0,普遍率0。抗性综合评价结果—免疫,属抗锈病品种。

表5 抗条锈病鉴定结果

5 品质检测

2010年据农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)检测(表6),云麦66的容重794 g/L,蛋白质12.45%,湿面筋22.4%,沉降值24.2 m L;粉质仪分析:吸水率59.3%。面团形成时间2.3 min、稳定时间2.8 min、弱化度114 F.U、粉质质量指数44 mm、评价值42;拉伸仪分析:最大抗延阻力378 EU,拉伸面积72.8 cm2,延伸性136 mm、R/E比值2.77;硬度指数61.0。

表6 品质检测结果

6 栽培技术

6.1 播前准备

6.1.1 精细整地

土壤耕作层过浅,对小麦根系生长发育不利。因此,应提高活土层厚度,增强土壤蓄水、保肥能力。首先,要深耕、深松土壤,耕深应达到24 cm以上;其次,要精细耕地做畦,三沟配套,应使墒沟高于中沟,中沟高于围沟。达到雨停沟干,墒不积水的标准。6.1.2科学施肥

做到测土施肥,按需供肥,一般按100 kg产量施纯氮3 kg、五氧化二磷1.5 kg、氧化钾3 kg,实际施肥中应考虑肥料的当地利用率。重施底肥,氮素化肥70%作底肥,磷肥全部作底肥,底肥施入量磷酸二铵300 kg/hm2、尿素225 kg/hm2;追肥根据苗情、墒情施好壮蘖肥、拔节肥和倒二叶肥,一般追施尿素75~150 kg/hm2。小麦产量构成是群体与个体协调发展,个体发育得到了较好的保证,群体较为适宜,光照条件较好,人而最终得到了最高的生物产量。

6.2 适时播种

适时适墒播种,争取一播全苗。10月中下旬,在适期内争取早播。播种量135~150 kg/hm2,基本苗不宜超过450万苗/hm2,播量要精确,下籽要均匀,播种深度3~5 cm,行距15 cm,播后要覆土,做到不重不漏,深浅一致。

6.3 田间管理

6.3.1 苗期管理此阶段以促根增蘖、培育壮苗为主攻方向。(1)灌好“二水”。即出苗水和分蘖水。

(2)保证全苗。及时查苗、补苗。因落干、漏播或地下害虫的危害而缺苗的,应立即浸种补种,来不及补种的可待麦苗分蘖后,移密补稀。

(3)看苗施肥。冬前壮苗指标为麦苗矮壮,叶色青绿,叶片短宽,单株次生根10条左右,茎蘖数900~1200万/hm2。对群体600万/hm2以下,可在小麦5叶期追壮蘖肥,一般施尿素75~120 kg/hm2;对长势差、苗势较弱的麦苗或生长较弱的迟播苗,应在3叶期早追肥,一般施尿素150~225 kg/hm2;对群体1 200万/hm2以上应抓紧镇压或深中耕。

(4)中耕除草,松土保墒。麦田杂草在分蘖期以前抓紧进行防除,用75%巨星15 g/hm2兑水450~600 kg/hm2防治阔叶杂草,或用6.9%骠马750 g/hm2防治禾本科杂草。同时要适时中耕,促进根系生长,使弱苗转为壮苗;对群体过大的旺长苗,采用深锄、镇压等措施控垄、控旺。一般深锄10~18 cm,旱地麦可用石破镇压。

(5)及早防治病虫害。深入田间调查虫情和病情,特别注意对小麦锈病、白粉病、蚜虫的防治。6.3.2中期管理

此阶段主要是协调群体与个体之间、器官与器官之间的关系,争取穗大粒多,壮秆不倒为主攻方向。

(1)清沟沥水,降低地下水位。

(2)追施小麦拔节肥并结合灌水。施拔节肥、浇拔节水的具体时间要根据地力水平、墒情和麦苗情况灵活变化。云麦66分蘖成穗率高,在地力水平较高的条件下,群体适宜的麦田,宜在拔节初期或中期追肥浇水;地力水平高、群体适宜的麦田,宜在拔节后期追肥浇水。

(3)防治病虫草害。春季是小麦病虫草害盛发期,应及早进行防治。麦田阔叶杂草、禾本科杂草、纹枯病、白粉病、红蜘蛛时有发生,可在防草同时兼治病虫。以猪殃殃为主的阔叶杂草可用75%巨星18.75 g/ hm2+5%井冈霉素3 000 g/hm2+40%乐果750 g/hm2,或75%巨星18.75 g/hm2+20%粉锈宁750 g/hm2+80%DDVP 750 g/hm2,或20%使它隆750 g/hm2、20%粉锈宁750 g/hm2+40%乐果750 g/hm2喷雾防治;以看麦娘为主的禾本科杂草,可选用6.9%骠马600 g/hm2+5%井冈霉素3 000 g/hm2+40%乐果750 g/hm2喷雾防治。以上药剂兑水450~600 kg/hm2,有针对性地任选一种。对于单、双子叶杂草混生的麦田,可将巨星与骠马混合兑水喷雾。

6.3.3 后期管理

此阶段以促根、护叶、防早衰、增粒重为主攻方向。

(1)适时浇水。在正常条件下,后期可浇3次水。第1次浇水在扬花期,促进养分向花器官运输,提高结实率;第2次浇水在灌浆期,一般在扬花后10 d左右,促进养分向籽粒运输,提高灌浆强度;第3次浇水在开花后20 d左右进行,防止茎叶早衰,延长灌浆时间。由于后期穗部增重较快,浇水时应注重做到无风抢浇,有风停浇,以防倒伏。

(2)根外喷肥。小麦开花后,为及时满足植物对养分的需要,延长叶片的功能期,促进灌浆,增加粒重,需及时进行根外喷肥。根外喷肥肥料利用率高达80%~90%,而且植物吸收快,是经济用肥的有效措施。喷肥磷肥用1%~4%的过磷酸钙浸出液;喷肥钾肥用5%草木灰水溶液,用量为600~750 kg/hm2溶液。

(3)防止病虫害。小麦生长后期易受粘虫、蛀虫、锈病的危害,对产量影响很大,应特别注意病虫预报,及时采取有效措施进行药剂防治。可用40%乐果乳剂1 000倍液防治蚜虫;在锈病常发生地可用敌锈钠、粉锈宁200倍液进行防治。

(4)适时收获。适时收获是提高小麦产量不可忽视的重要环节。收获过早,籽粒灌浆不充分,成熟度差,籽粒干后皱缩,粒重降低;收获过晚,不仅因呼吸消耗使干粒重降低,而且易落粒、折穗,造成减产。小麦适宜收获时期的特征:叶片、穗及穗下间呈金黄色,穗下第1节呈微绿色;籽粒腹沟变黄,极少部分呈绿色,内部呈蜡质状态,含水量25%~30%。此时收获,粒重最高,品质最佳。

[1]唐启义.实用统计分析及其DPS数据处理系统[M].北京:科学出版社,2002.

[2]吴钿,高秀梅,叶昌辉.水稻产量构成因素与植株特性的典型相关分析[J].广西农业生物科学,2001,12:240-242.

[3]傅兆麟.小麦产量因素在产量提高过程中的作用效应分析[J].淮北煤师院学报,2002,26(2):43-50.

[4]闫福春,陈青,徐秀珍.影响小麦产量因素对产量形成的贡献[J].江苏农业科学,2012,40(10):78-80.

2014-01-06

重点新产品开发计划项目(2012BB015);国家小麦现代产业技术体系小麦云南综合试验站(CARS-3-2-44);云南省农业科学院麦类育种创新团队(2012HC008)。

程加省(1980-),男,硕士,副研究员,主要从事麦类育种工作,E-mail:624586835@qq.com。

*为通讯作者,E-mail:yyx582@vip.sohu.com。