高速铁路钢轨伤损加固急救装置标准的研究

2014-04-11徐伟昌上海铁路局工务处

徐伟昌 上海铁路局工务处

龚佩毅张建强上海铁路局科研所

高速铁路钢轨伤损加固急救装置标准的研究

徐伟昌 上海铁路局工务处

龚佩毅张建强上海铁路局科研所

根据研发成功且适应高速铁路使用的钢轨伤损加固急救装置的技术特点,开展了技术性能指标和管理规范的研究、试验和分析工作,可为相关企业标准的制定提供依据。

钢轨伤损;加固急救;规范标准

1 前言

钢轨伤损加固急救装置是当铁路线路钢轨发生伤损、折断时进行抢修加固的重要器具。在普速铁路中,工务部门采用传统的钢轨伤损急救器和钢轨接头大阻力夹紧装置,基本适应了铁路钢轨防断安全的要求。随着高速铁路开通运营,传统的钢轨伤损急救器和快速夹具不论从结构形式、结构强度和安全保障能力上都不能满足高速铁路运营的需求。为此,2010年路局工务处、科研所等单位研发了适应高速铁路使用的钢轨伤损加固急救装置,其技术性能优于传统的急救器和钢轨接头大阻力夹紧装置。

钢轨伤损加固急救装置在高速铁路上应用后,建立完善的高速铁路加固急救装置的技术标准和管理标准,确保加固急救装置的生产加工质量、正确安装使用和有效管理成为工务部门钢轨防断安全工作的重要内容之一。本文从建立企业标准的角度,就技术标准和运营管理标准两个方面进行研究,提出上海铁路局企业标准的建议。

2 技术性能指标研究、试验和分析

这种伤损钢轨加固急救装置与传统的钢轨伤损急救器和快速夹具相比,在技术上有很大的创新。其特点是:

(1)夹板采用与钢轨楔形配合的型式,当发生钢轨伤损时,可根据现场情况适应选用夹具快速加固、上螺栓加固和胶接加固三种方式加固。

(2)夹板采用绝缘技术,如在伤轨加固处理长度范围内发生断轨,轨道电路显示红光带,确保列车运行的安全。

(3)夹具采取分力式施力机构,使得安装作业施力省劲,而夹紧力大大提高且防松效果好;胶接技术的应用,使加固处所整体强度提高,更为安全可靠。

(4)适用范围广,能加固处理各种类型焊接接头(包括铝热焊)伤损和多种类型钢轨母材伤损,且在钢轨长度方向任何位置发生伤损或断轨进行加固安装不受轨枕、扣件等轨道部件的影响。

2.1 主要参照标准

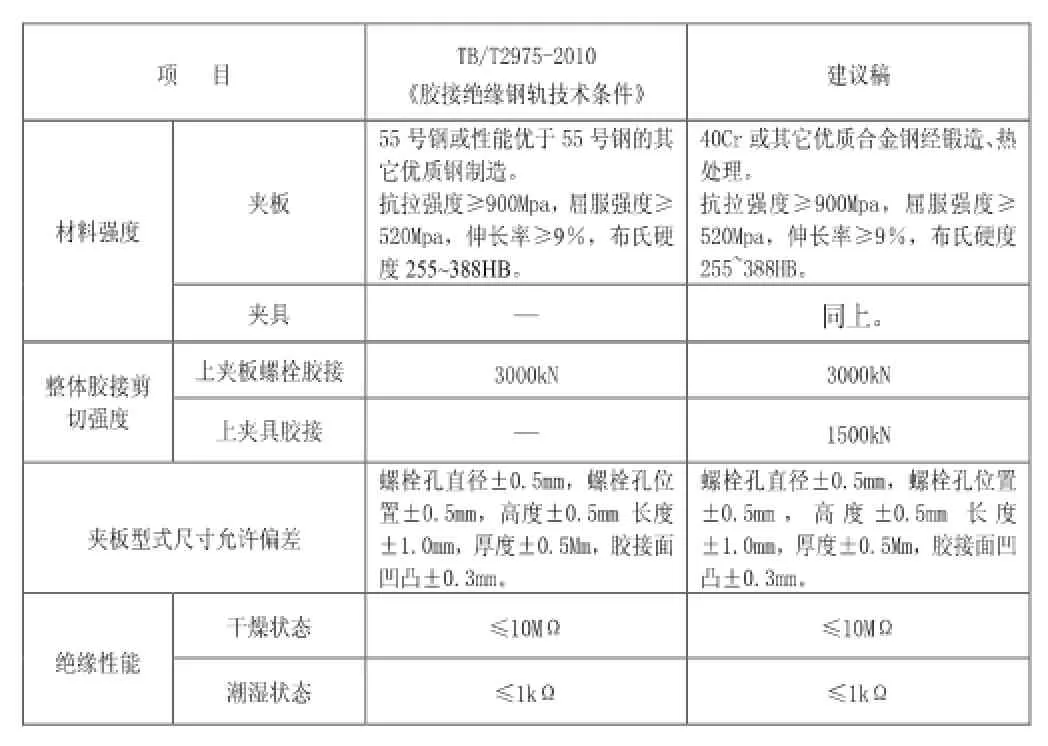

鉴于采用了胶接绝缘技术及加固急救装置结构特点,分析采纳了铁道行业标准《胶接绝缘钢轨技术条件》(TB/ T2975-2010)作为主要参照标准,如表1所示。

表1 主要参照标准TB/T2975-2010的有关技术指标

2.2 几个重点关注的技术指标

2.2.1 夹具的材料强度和关键尺寸偏差

夹具采用40Cr钢号,其强度在弹性范围内完全满足夹具夹紧力的需求;夹具的型式尺寸允许偏差指标对夹具的夹板夹紧被动作用点至夹紧机构后靠作用点水平距离误差、夹具轨底平板上平面至夹板夹紧作用点的垂直距离误差提出了要求,这两个尺寸偏差将直接影响夹具的紧固力,因此必须进行控制。

2.2.2 加板危险断面及强度参照标准

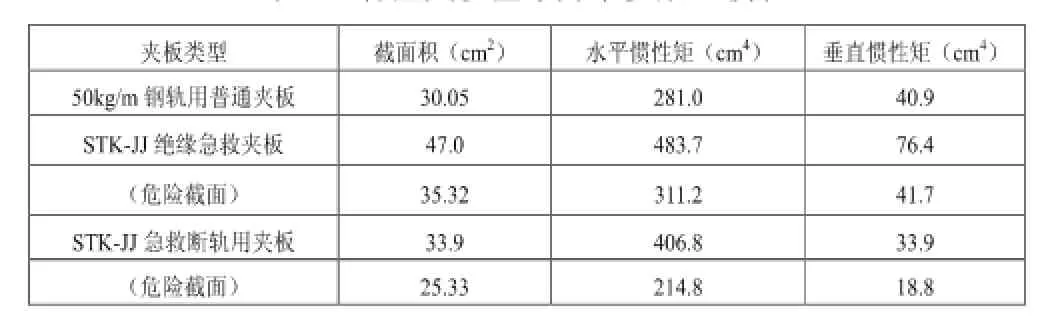

夹板断面设计要考虑夹板的胶接强度、抗弯强度等性能指标,加固用的夹板应满足焊接接头特别是铝热焊接头的加固需求,夹板中央内侧要留出焊筋的位置,而夹板外侧位安装夹具必须保持平直,因此夹板设计成内凹外平,夹板中央断面削弱。但设计时努力做到最危险断面的水平惯性矩不小于50kg/m钢轨普通夹板的惯性矩。这样能保证即使在钢轨完全垂直折断的情况下,也能保证行车安全。如表2为夹板惯性矩比较。

表2 各型夹板基本力学参数比较表

2.2.3 疲劳强度指标的确定与试验

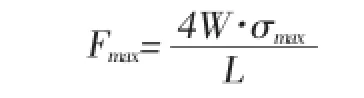

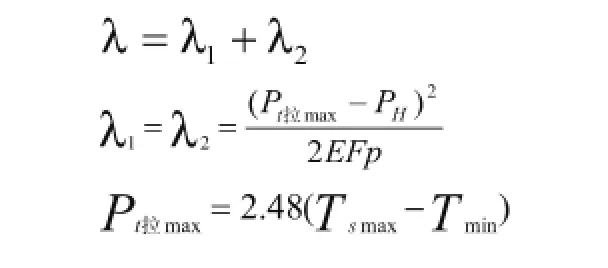

加固急救装置主要是针对伤损钢轨的加固,钢轨本身还保持着连续性。疲劳强度指标没有按TB/T2975-2010《胶接绝缘钢轨技术条件》两点加载,加载波形相位差180°试验方法,而是参照采用钢轨焊接接头的疲劳试验一点加载方法。在试验钢轨跨中轨底中央拉应力最大的不利位置铣一个弓形的模拟伤损,安装加固急救装置后试验。最大荷载Fmax按下式计算:

式中:

Fmax--施加在钢轨上的荷载(N);

σmax--最大疲劳应力(MPa),闪光焊接、气压焊接最大疲劳应力σmax为297MPa,铝热焊接最大疲劳应力σmax为217 MPa;

L--试件支距(mm);

W--钢轨下部断面系数(mm3)。

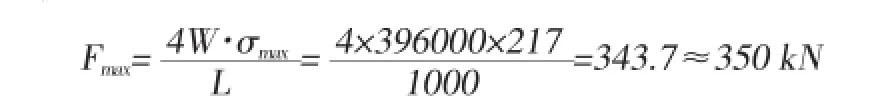

考虑60kg/m钢轨及铝热焊接的强度是完全满足正常线路运营条件的,因此采用60kg/m钢轨的W=396000mm3,取σmax为217MPa,得:

最大荷载取350kN,最小荷载为70kN。

采用这一技术指标和试验方法,在同济大学城市轨道与铁道工程系铁道工程实验室疲劳试验机上试验,经2×106次70kN~350kN的循环荷载作用后,钢轨、夹板均无断裂,夹具螺栓无松动。

2.2.4 整体剪切(摩擦阻力)强度及试验

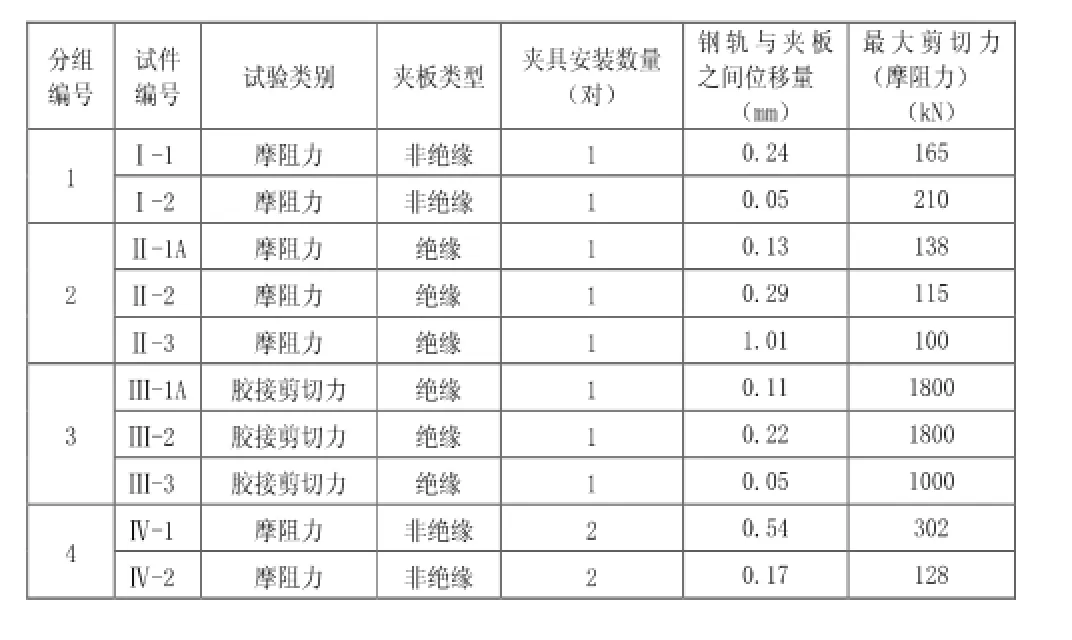

表3为同济大学城市轨道与铁道工程系铁道工程实验室进行的接头整体剪切(摩擦阻力)强度试验结果。

试验结果表明一组加固夹具,最大摩阻力、胶接剪切力(接头阻力)在100kN~1800kN范围。当加固的伤损钢轨折断后,其断缝λ可按下式计算:

式中:

λ1--伤损钢轨折断后一端长轨的位移量(mm);

λ2--伤损钢轨折断后另一端长轨的位移量(mm);

Pt拉max--最大温度力(N);

PH--摩阻力(接头阻力)(N);

E--钢轨钢的弹性模量(2.1×105N/mm2);

F--钢轨断面面积(7745mm2);

p--单位长度道床阻力(N/mm);

Ts拉max--最高锁定轨温(℃);

Tmix--最低轨温(℃)。

当无缝线路锁定轨温Ts=24±5℃,加固的伤损钢轨在冬季较极端的温度Tmin=-15℃下发生断轨:

(1)在有砟轨道上,采用夹具紧固加固,接头摩擦阻力(PH)为100kN,道床阻力p=9.1N/mm,计算断缝值。

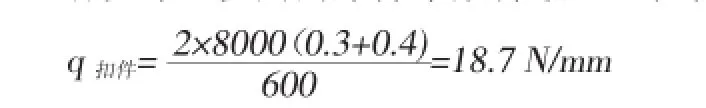

(2)无砟轨道无缝线路的轨道阻力由接头阻力和扣件阻力组成,采用夹具紧固加固,接头摩擦阻力(PH)为100kN。扣件的扣压力按有关规定,养护过程中弹条扣压力不得小于8 kN,轨枕(扣件)间距600mm,若钢轨与扣件间的摩擦系数取0.3,钢轨与垫板间的摩擦系数都取0.4,扣件阻力为:

由此计算得断缝值λ为18.2mm。

(3)从试验结果表3可知,采用胶接加固时最不利的接头剪切阻力也达到1000kN,钢轨断开后,温度力克服不了接头阻力,断缝不会产生。

表3 整体剪切(摩擦阻力)强度试验结果

3 有关管理规范的对比分析

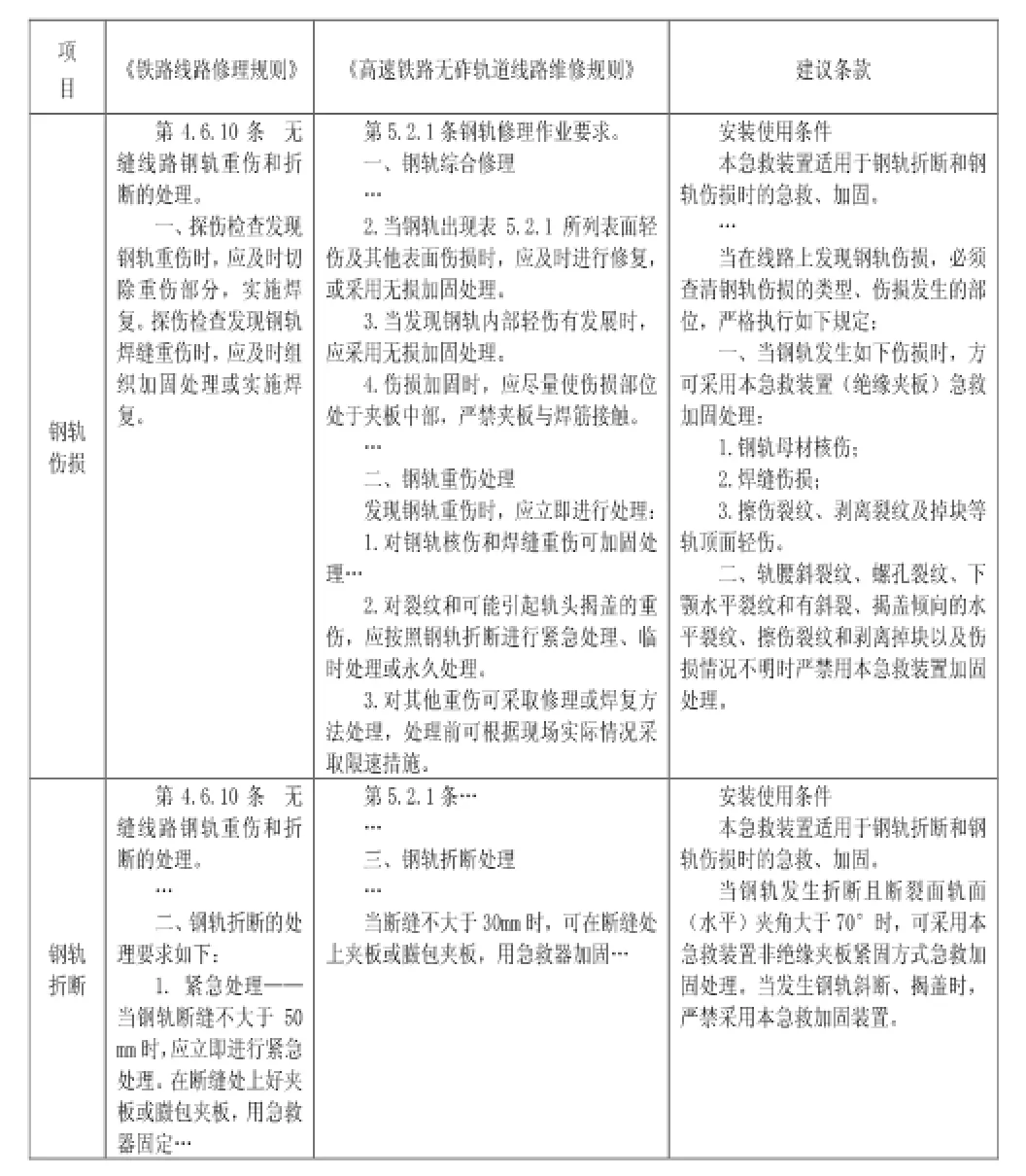

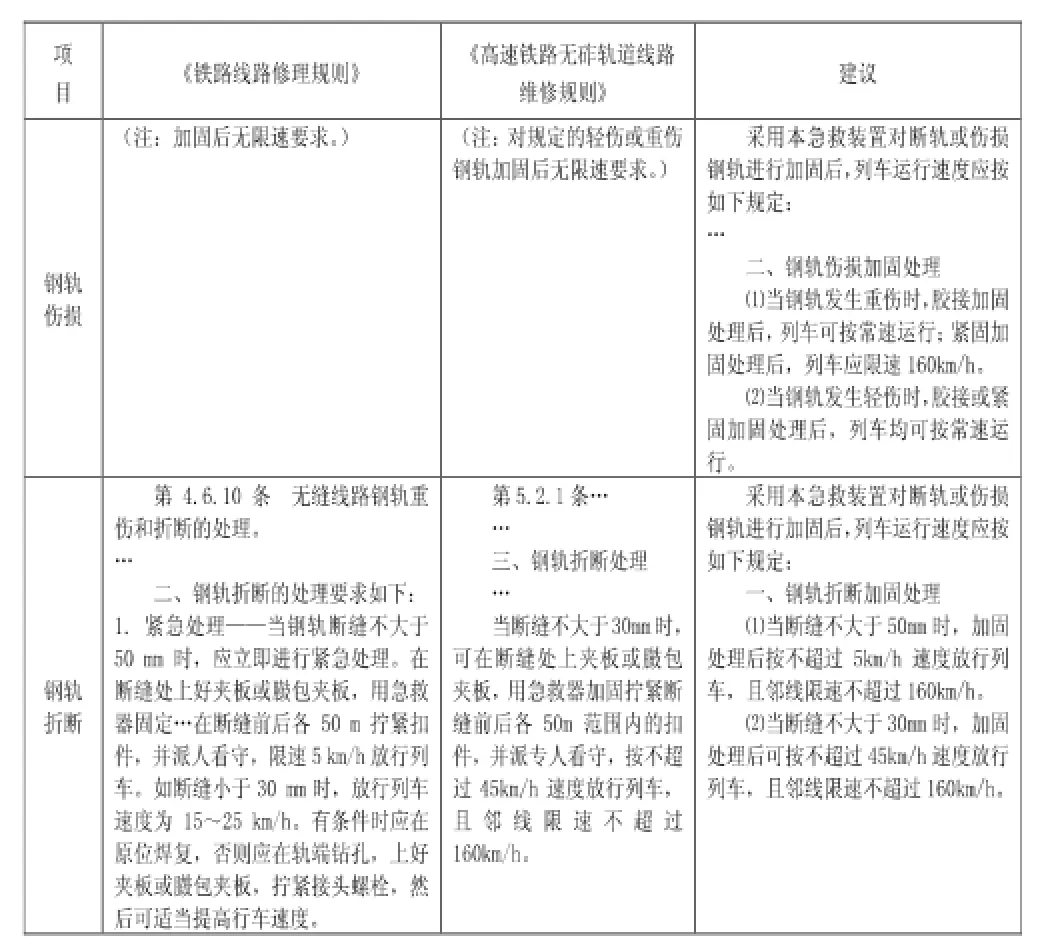

研究制定的企业标准有关管理的建议条款主要是两个方面:一是允许加固的伤损钢轨类型,二是加固后的线路限速条件。主要依据是《铁路线路修理规则》、《高速铁路无砟轨道线路维修规则》。对比分析见表4、表5。

表4 允许加固的伤损钢轨类型分析

表5 加固后的线路限速条件分析

从表4、表5分析可知:

(1)对于伤损钢轨处理的分析:

适用于普速铁路的《铁路线路修理规则》只对重伤钢轨提出了“及时”处理、加固的要求,加固的器具是夹板上螺栓、或夹板传统急救器、还是夹板快速夹具没有限制,加固后也无限速要求。

适用于高速铁路的《高速铁路无砟轨道线路维修规则》对轻伤钢轨提出了“及时”采用无损加固处理;对重伤钢轨提出了“立即”进行处理、可加固处理的要求,但加固处理采用夹板上螺栓处理还是无损加固处理没有明确规定。也未有提出加固后的限速要求。

建议条款明确规定钢轨母材核伤、焊缝伤损和擦伤裂纹、剥离裂纹及掉块等轨顶面轻伤可采用急救装置加固,并规定轨腰斜裂纹、螺孔裂纹、下颚水平裂纹和有斜裂、揭盖倾向的水平裂纹、擦伤裂纹和剥离掉块以及伤损情况不明时严禁用急救装置加固处理。并且明确提出常速和限速的要求。

(2)对于钢轨折断处理的分析:

《铁路线路修理规则》规定了当钢轨断缝不大于50mm时,在断缝处上好夹板或臌包夹板,用急救器固定。如断缝小于30mm时,放行列车速度为15km/h~25km/h。

《高速铁路无砟轨道线路维修规则》把上夹板或臌包夹板用急救器加固的断轨的断缝限制在不大于30mm,而加固后放行列车的速度放宽到不超过45km/h,提出了邻线限速不超过160km/h的要求。

建议条款对采用加固急救装置的断轨形态进行规定,如“断裂面轨面(水平)夹角大于70°”、“钢轨斜断、揭盖时,严禁采用本急救加固装置”。并认为断缝的大小的安全性与加固后的限速速度有关,因此提出了钢轨断缝不大于50mm和断缝不大于30mm的限速规定。

4 结束语

钢轨伤损加固急救装置研发成功后,已在沪宁、沪杭、京沪高铁上全面推广应用。建议应加快相关企业标准的研究、编写、审定和颁布工作。该企业标准的研究与制定,将对铁路钢轨防断安全技术的进步具有积极的促进作用,有利于钢轨伤损加固急救装置产品质量的稳定和提高,有利于该器具现场正确安装和安全使用,可提高铁路的安全保障能力。

[1]铁道部.《铁路线路修理规则》.2006年

[2]铁道部.《高速铁路无砟轨道线路维修规则》.2012年.

[3]《胶接绝缘钢轨技术条件》TB/T2975-2010.

[4]张建强.伤损钢轨无损加固技术及装备研究.上海铁道科技.2011年第3期.

[5]倪海曦.现场胶接绝缘急救装置夹板设计.上海铁道科技.2011年第4期.

[6]郑健.伤损钢轨加固装置的结构与工艺研究.上海铁道科技.2012年第1期.

责任编辑:王华

来稿日期:2014-02-07