认知语境视域下跨文化交际能力培养研究

2014-04-08向晓

向 晓

(湖南生物机电职业技术学院 人文科学院,湖南 长沙410127)

近年来跨文化交际能力培养受到高度重视,现有的研究成果主要强调静态语境中理论的指导、语言文化知识的导入和应用,因此学生在真实的国际交往中跨文化交际能力并不理想。本文将在认知语境视域下结合语言思维过程和跨文化交际特征探究语言交际模式,以便习得者能根据实际需要恰如其分地运用已学的语言文化知识有效控制交际过程提升跨文化交际能力。

1 研究基础

Sonia Vandepitte 认为“认知语境是一个心理建构体(psychological construct),不是预先设定的”[1]。语用者对信息超载部分推导不一定要依赖具体的语境,因为语用者通过经验已经把有关的具体语境内在化、认知化了[2]。人们在国际交往中,会结合自己头脑中存储的语言文化知识根据需要进行选择、整合、推理、输出。因此,跨文化交际能力培养不需要次次亲临现场,在认知语境视域下通过知识心理建构指导,可使学生跨文化交际能力得到提升。

2 认知语境视域下跨文化交际心理过程

2.1 语言交际心理过程

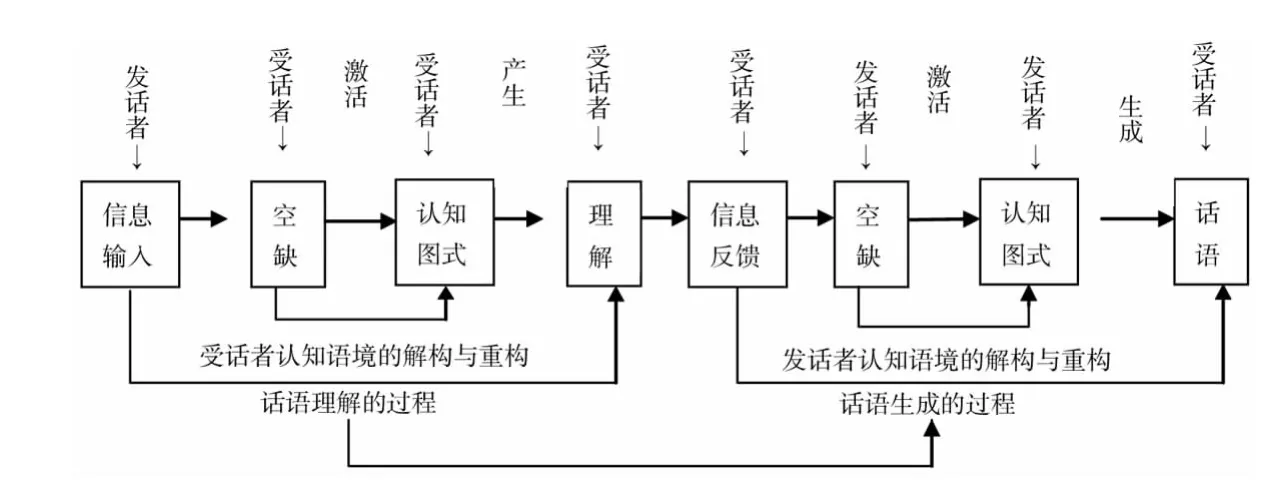

跨文化交际能力的培养离不开语言的交际过程,而交际过程主要涉及两个重要的心理过程。第一个心理过程是话语理解的过程。在语言的交际过程中,发话者输入信息,激活受话者原有认知图式,新信息与旧信息建立联系,原有的潜在认知语境解构,文化缺省信息获得补充,现有的图式结构得到扩展,形成更大的图式结构,在此过程中与信息相关的知识作为新的语境假设,无关的知识被排除,原有的语境假设在话语理解过程中不断选择,形成新的认知语境。当受话者与发话者应用的认知环境中具有互为显映的部分时话语获得理解,显映的部分越多理解越深刻;第二个心理过程是话语生成过程,受话者反馈信息,发话者利用“心理完形”填充图式缺省所留下的空位,发话者的认知图式受到激活,同样,与信息相关的知识作为新的语境假设,无关的知识被排除,构建新的认知语境;交际主体在认知语境的解构与重构过程中,反馈信息、生成话语(如图1)。

图1 语言交际心理过程构建模式

2.2 跨文化交际心理过程与语言交际心理过程

跨文化交际是语言交际中的一个类型,它具有语言交际的普适性特征,语言交际心理过程构建模式同样适合跨文化交际心理过程的构建;但交际主体中的说话者和受话者由于受到不同政治、经济、区域、信仰、习俗等文化因素的影响,常常给正常交际带来阻碍。同一文化语境中的说话主体的信息输入主要强调语言信息的得体和准确,但在跨文化交际中既要强调语言信息,更要强调文化信息。如:中国人常把钟乳石描述成孙悟空、猪八戒、老寿星,但在大部分西方人的心理缺乏相应的认知图式,难以理解和对信息作出反馈;但如果把钟乳石描述成米老鼠、唐老鸭、圣诞老人,那么很快就会激活他们潜在的认知图式,钟乳石的结构和形状就会栩栩如生呈现在他们眼前。因此,在跨文化交际过程中语言信息和文化信息的完美结合对话语的理解和生成都很重要。

3 认知语境视域下跨文化交际能力的培养

3.1 结合认知语境建构培养学生跨文化交际能力

认知语境的建构基础包括物体环境、认知图式和认知能力。物体环境是语言交际的空间场所;认知图式是语言交际的思维基础;认知能力是实现跨文化交际的保证。物体环境和认知图式是认知语境建构的硬件基础;认知能力则是认知语境建构的软件基础[3]。认知语境实际上是一个动态语境,听话者的认知能力、语言文化素养制约着听话者对语境假设的选择。

3.1.1 营造多维物体环境

物体环境主要指来自外界的刺激如物体、图象、字符、声音等。多媒体教学可以集图象、声音、文字于一体,通过丰富多彩的图文信息和影象资料可以营造生动形象的模拟语境,语言和文化渗透其中,例如:《走遍美国》第19 集西方婚礼的习俗和过程通过影象资料不仅栩栩入如生的展现语言交际过程,而且,在每一幕的交际过程中,都有文化习俗的导入;在第一幕中可以了解到新郎如果在婚礼开始前看见新娘被认为是不吉利的;在第二幕中可以了解到另一个传统的习惯,在婚礼上,新娘要穿一件旧的、一件新的、一件借来的和一件蓝色的会带来好运气。

3.1.2 丰富学生认知图式

加强百科知识的导入可以丰富学生认知图式,提高语境效果。提升学生多元文化素养图式是“信息在长期记忆中的储存方式之一,是围绕一个共同题目或主题组成的大型信息结构”[4];图式是认知语境的心理表征,是认知语境建构的基础;如果图式丰富,促进话语的理解;如果图式欠缺,就不能理解或产生误解。在跨文化交际中,既要引进西方文化,又要把中国的文化推向世界;介绍中国传统文化如儒、佛、道家文化以及中国古代的宗教、文化、艺术、名家习俗以及科学技术,与西方的圣经和西方宗教以及西方风俗习惯通过典型案例进行类比,实现文化共赢文化共享。

3.2 从认知语境的建构主体培养学生跨文化交际能力

认知语境的建构整合必须由认知主体来完成,认知主体包括发话者和受话者;主体性、主体间性、主客体间性。在语言教学过程中,教师和学生是认知主体,教师和学生的素养、教师和学生的互动关系、教师和学生与客观环境的关系在语言的跨文化交际过程中担负重要作用;因此,充分调动建构主体的主观能动性有助于跨文化交际能力的培养。

3.2.1 主体性的发挥

在语言交际的心理过程中,认知主体从自己的语言基础、兴趣、信念、态度、知识等出发建构整合认知语境。教师和学生都属于认知主体,在语言交际的心理过程中,教师按照教学标准结合语言文化知识给学生提供知识要点、语境线索并设计教学任务;学生各自按照自己的理解并结合自己的语言基础、兴趣、信念、态度等构建富有个性的认知语境。下面是来自课堂的案例:

2013 年5 月,一位教师给学生上听说课时,其中,听力材料中有一个短对话,主题是怎样去火车站,涉及到问路方面的一些日常用语,于是想训练一下这些用语,要求学生充分利用教室设施和教室里的人力资源,构建情景,建议多人组合,也可以一人独白。甲班学生是理科生,第一组是2 位男生,涉及的对话情景是外地人向本地人问路,她们把教室中的过道当作街道,讲桌当作拐弯处,教室的出口当作目的地;第二组是3 位女生,涉及的对话情景是在迎新的时候一位新生想找一位老乡于是请求老生带路,帮她寻找;第三组是2 位女生,涉及的对话情景是一位强盗把一位街坊居民骗到无人的地方进行抢劫。乙班学生是文科生,第一组是2 位女生和一位男生,女生先上台,她说今天想代表班上的另外一位女同学向她的男朋友表白一下,但是不知道他在哪里,于是要求她的室友带路,去会见假设中的男朋友;第二组,班上的学生强烈要求,第一组的男生向他心中的女朋友表白;第三组,是一位女生给他们致证婚词。

甲班学生第一组是2 位男生,这2 位男生是两位性格沉稳的学生,所以对语境的构建基本上顺从常规,我问他们为什么选择这个情景,其中一位说他是广东人,初次来到湖南人生地不熟,来学校也是问着来的;第二组是3 位女生,她们说初次来到学校,就是学姐们带她们找老乡、去银行、去医院,心存感谢之意;第三组是2 位女生,同学们异口同声地回答了我的问题,说那个“强盗”平时专门找他们开心。由此可知生活经历是影响认知语境构建的主要因素。乙班学生是文科生情感丰富,情景会话中体现了他们对未来生活的憧憬与向往;同时,说明兴趣、爱好和心理需求也是影响认知语境构建的重要因素。在上面的教学案例中,教师根据教学标准,设计教学任务,合理限制教学内容,让学生充分展示自己的喜好和个性,把课堂气氛一步一步引入高潮,语言文化知识在认知语境的解构和重构过程中实现融合和内化,为知识的再次利用储备了潜在的认知资源。

3.2.2 主体间性发挥

在认知语境下,主体间性具体表现为教师和学生的关系;教师是教学活动中的主导者,学生是教学的主体。教师是主体性教学活动的设计者,教师在组织教学活动之前,必须结合教育对象制订教学标准,根据教学标准确定教学内容,合理安排教学程序,挑选教学情景,组织教学活动;学生是教学的主体,教师在教学中必须最大限度地调动学生的积极性和主动性;鼓励学生大胆思考,结合语言文化知识要点灵活设计活动情景,体现活动个性;此外,教师结合学生学习情景中存在的问题,进行指导。

3.2.3 主客体间性发挥

主客体间性指认知主体从主体自身与当前客观的物体环境之间的关系。在具体的教学活动中,教师作为认知主体中的主导者,使教学紧密联系课堂环境,充分利用一切有利因素,渲染课堂气氛;使教学主体充分发挥主观能动性。例如:教师走进教室,学生异口同声:“Good Morning,Teacher Liu”。这时教师借此语境可以对中西国家的称谓习惯进行对比性介绍,在英美文化中如果“刘老师”是男性,一般称呼为Mr. Liu;如果“刘老师”是女性,一般称呼是Miss,Mrs. or Ms Liu,Miss 是未婚女士,Mrs.主要用于已婚女士,Ms 与婚姻无关的女性敬称词,是妇女争取平等的产物。在此教学案例中,如果教师只针对具体语境中的“Teacher Liu”进行更正,那么其他称谓习惯在学生的认知图式中仍然是空缺,今后类似的情景还可能继续出现表达不得体的现象。这位教师作出多种假设,多方调动头脑中的相关图式,构建多个认知语境,使常见的西方称谓习惯得到体现,学生的应变能力获得提升。

3.3 以语言交际过程为导向培养学生跨文化交际能力

语言交际能力的培养离不开语言的交际过程,教师和学生跨文化知识在交际和互动的过程中通过认知语境的解构和重构理解、吸收、内化,最后自由地运用于跨文化交际的传输过程。下面结合语言交际过程中的两个心理过程,培养学生跨文化交际能力。

话语理解过程:信息输入→图式空缺→认知图式→理解。在信息输入过程中,发话者把信息输入受话者,受话者图式空缺得到填补,激活受话者相关图式并融合到受话者已有的相关图式中,产生新图式,再从新图式中提取相关知识理解获得的话语信息。在这个过程中,新信息导入和同化很重要。如果通过知识导入,听者仍然无法理解或造成误解,继续输入更多背景信息;随着输入信息量的增加,使头脑中原有的图式得到同化;借助于心理完形,图式获得补充、完善,形成较高层次图式,以便激活头脑中较大图式;在此过程中只有激活正确图式输入信息才能获得理解。

话语生成过程:信息反馈→知识空缺→认知图式→理解。受话者对发话者输入反馈信息;反馈信息弥补发话者图式知识空缺,激活发话者原有认知图式并与反馈信息同化、补充、完善,在发话者头脑中形成新图式;再从新图式中提取相关知识,理解获得的反馈信息。如果对方无法理解或造成误解,继续输入更多的背景信息,填补问题情景中的缺口,使对方理解;也可以通过顺应、协调、重构等方式回复对方,使对方满意。由于中西文化的差异,在跨文化交际中受话者和发话者之间的交流常常存在许多误区,可以通过交流,达成理解;也可以采取顺应的方式迎合对方心理。第一种方法有助于多元文化的形成和民族之间的相互尊重;第二种方法有助于构建和谐关系,解决非原则性分歧。

4 结 语

跨文化交际能力的培养离不开语言的交际过程,而交际过程主要涉及两个重要的心理过程。第一个心理过程是话语理解的过程。第二个心理过程是话语生成过程。结合交际过程认为要从这三个层面培养学生跨文化交际能力:第一,结合认知语境的建构基础培养学生跨文化交际能力;第二,结合从认知语境的建构主体培养学生跨文化交际能力;第三,以语言交际过程为导向培养学生跨文化交际能力。此外,培养跨文化交际能力是外语教学主要任务。培养目标不仅要求学习者了解语言对象国的文化背景,而且要求学习者在跨文化交际过程中能根据不同语境具有随机应变能力。

[1]Vandepittea S. Pragmatic Function of Intonation:Tone and Cognitive Environment[J].Lingua,1989,79(4):265 -297.

[2]熊学亮.语用学和认知语境[J].外语学刊,1996(3):1 -7.

[3]胡 霞.认知语境研究[D].杭州:浙江大学,2005.

[4]向 晓.旅游英语语言认知解读[M]. 北京:光明日报出版社,2012.