大口径离轴反射式星模拟器光学系统设计

2014-03-27张文颖张国玉

张文颖,张国玉,2,3,张 雷

(1.长春理工大学, 吉林 长春 130000;2.吉林省光电测控仪器工程技术研究中心, 吉林 长春 130000;3.光电测控与光信息传输技术教育部重点实验室, 吉林 长春130000)

引言

传统的星敏感器是一种目前广泛应用的航天产品,是以恒星为观测对象的光学姿态敏感器,主要用于卫星、飞船等航天器在轨飞行时的姿态测量任务。当前通常意义上的星敏感器属于星图仪方式的星敏感器,它首先需要拍摄某一区域星空的图像,然后通过图像处理算法检测出图像中的恒星影像,并利用恒星识别技术来确认所观测恒星的“身份”,最终完成姿态测量任务。

为了测试星敏感器的性能,需要在地面测试中为其提供一定的观测目标作为输入激励,使星敏感器能够产生一定的输出。这种激励源就是星模拟器,通常可以产生具有一定空间位置关系的多束模拟星光,以形成特定的模拟星图。星模拟器一般可分为动态星模拟器和静态星模拟器。动态星模拟器所产生的模拟星图是可变的;静态星模拟器所产生的模拟星图是不能改变的。本文介绍的星模拟器属于静态星模拟器,是卫星控制分系统地面测试设备的组成部分,用于对星敏感器的功能和性能进行测试,它用于模拟星对角距作为星敏感器的观测目标源。文中提出一种离轴反射式光学系统,反射式光学系统与传统的折射式光学系统相比,反射式系统无色差,因而也就不存在二级光谱的问题,容易实现轻型化设计,满足空间应用对光学系统质量的要求。而共轴反射光学系统视场小,中心遮拦的存在严重影响了成像的像质,离轴反射光学系统不存在中心遮拦,提高了光学系统视场大小的同时极大地改善了系统成像质量。

1 静态星模拟器工作原理与组成

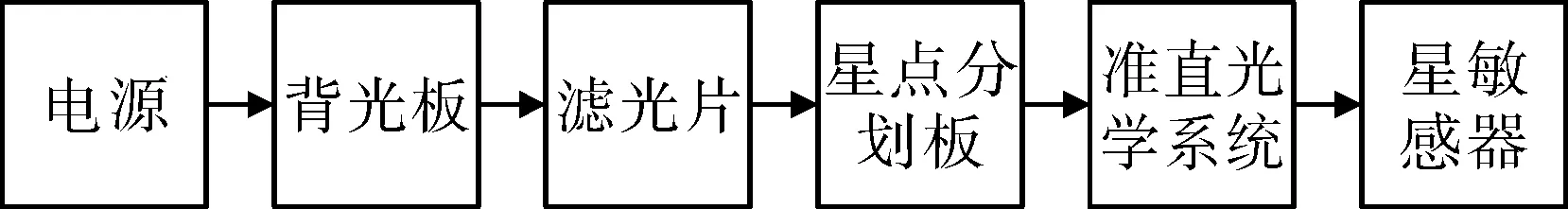

静态星模拟器是一种在地面模拟天空中星的位置和亮度,以完成对星敏感器及姿态识别系统进行功能测试的实验装置,主要由准直光学系统、星点分划板组件、光源(背光板)、电源和安装支架等组成。星等通过照明光源和调节光源的发光亮度来模拟,星光的光谱由滤光片进行修正,无穷远处星光的模拟由准直光学系统来实现。

静态星模拟器的结构示意图如图1所示。静态星模拟器工作原理是将一块刻划了若干透光微孔的标准星点分划板放置在其准直光学系统的焦平面上,光源通过滤光片修正星光光谱,照亮星点分划板,形成模拟星点,由模拟星点透射的光线经过准直物镜组平行射出,在星敏感器的入瞳处形成一幅完整的星图,从而实现了对无穷远的恒星的模拟。系统工作时,电源对模拟器供电,通过调节光源的发光亮度来模拟星等;静态星模拟器需要模拟无穷远处的恒星,所以本文采用了准直光学系统来进行设计,将所模拟星投射到无穷远处。静态星模拟器准直物镜设计的依据主要是保证能量守恒,并且与星敏感器光学系统参数相匹配。

图1 静态星模拟器的组成与工作原理Fig.1 Configuration and operating principle of static star simulator

2 抛物面反射镜成像质量分析与计算

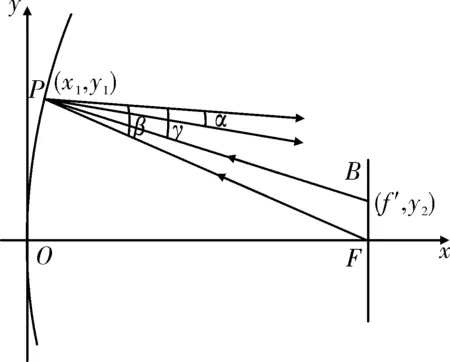

以水平方向为X轴,垂直方向为Y轴,抛物面反射镜的顶点为坐标原点O,建立的坐标系如图2所示。

图2 抛物面反射镜示意图Fig.2 Schematic diagram of parabolic mirror

抛物面反射镜方程表示为y2=4f′x,其中f′为抛物面反射镜焦距,焦点坐标为(f′,0),设点P(f′,y2)为焦面上任意一点,B(x1,y1)为抛物面反射镜上任意一点。从P点发出的光入射到B点的入射光方程表示为

(1)

从焦点处发出的光线到达抛物面反射镜上任意点B(x1,y1)的入射光线方程表示为

(2)

即从焦点处发出到达抛物面反射镜上任意点B(x1,y1)的入射光线与X轴方向的夹角为β,从焦面上任意点P(f′,y2)点发出到达抛物面反射镜上任意点B(x1,y1)的入射光线与X轴的夹角为γ,其反射光线与X轴的夹角为α,则反射光线斜率方程表示为

(3)

故从P点处发出到达B点处的入射光线对应的反射光线方程为

(4)

在分析过程中可得出以下结论:

1) 假设焦面上的P点固定,即y1为定值,则反射光线斜率|k|随y1增大而减小,表明离轴量越大,反射光线越接近水平,不平行度越小。

2) 假设抛物面反射镜上的任意点B固定,相当于y1为固定值,则反射光线斜率|k|在焦点任意点P处取得最小值即k=0,此时出射光线完全平行于X轴。随着|y2|的增大,|k|不断增大,说明焦面上的发光点离焦点越近,出射光线质量越好,不平行度越小。

通过以上对抛物面反射镜焦平面的成像质量进行计算与分析,验证了在准直光学系统中广泛采用抛物面反射镜的合理性。

3 离轴反射式准直光学系统的设计

3.1 离轴反射式准直光学系统主要参数

静态星模拟器准直光学系统要保证星像点位置准确。静态星模拟器准直光学系统相当于一个平行光管,将物方焦平面上的模拟星点成像在无穷远处,其出射的平行光束半径的确定应与星敏感器光学系统参数统一考虑。星模拟器的出瞳应与星敏感器的入瞳重合,以保证星模拟器的所有星图信息都能传递给星敏感器,因此,星模拟器准直物镜系统是一个出瞳在外的光学系统。为确保对星敏感器视场百分之百的覆盖性,星模拟器视场应略大于星敏感器视场。

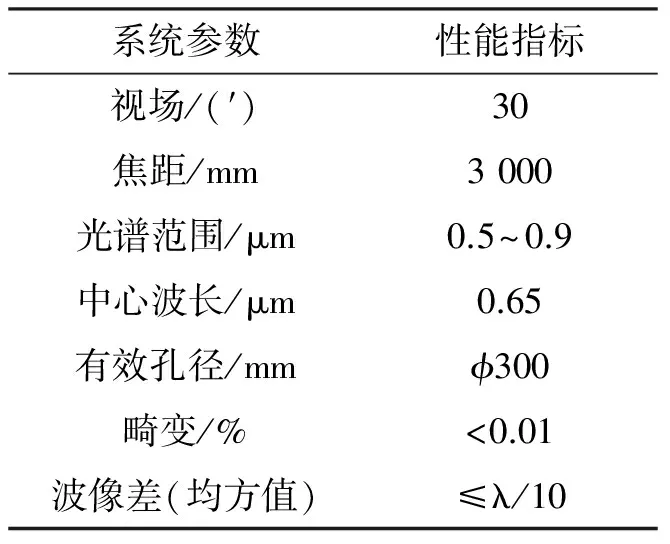

根据星敏感器使用要求, 设计了一个高成像质量的大口径长焦距光学系统, 系统的主要参数如表1所示。

表1 准直光学系统主要参数Table 1 Main parameters of collimating optical system

3.2 离轴反射式准直光学系统结构选取

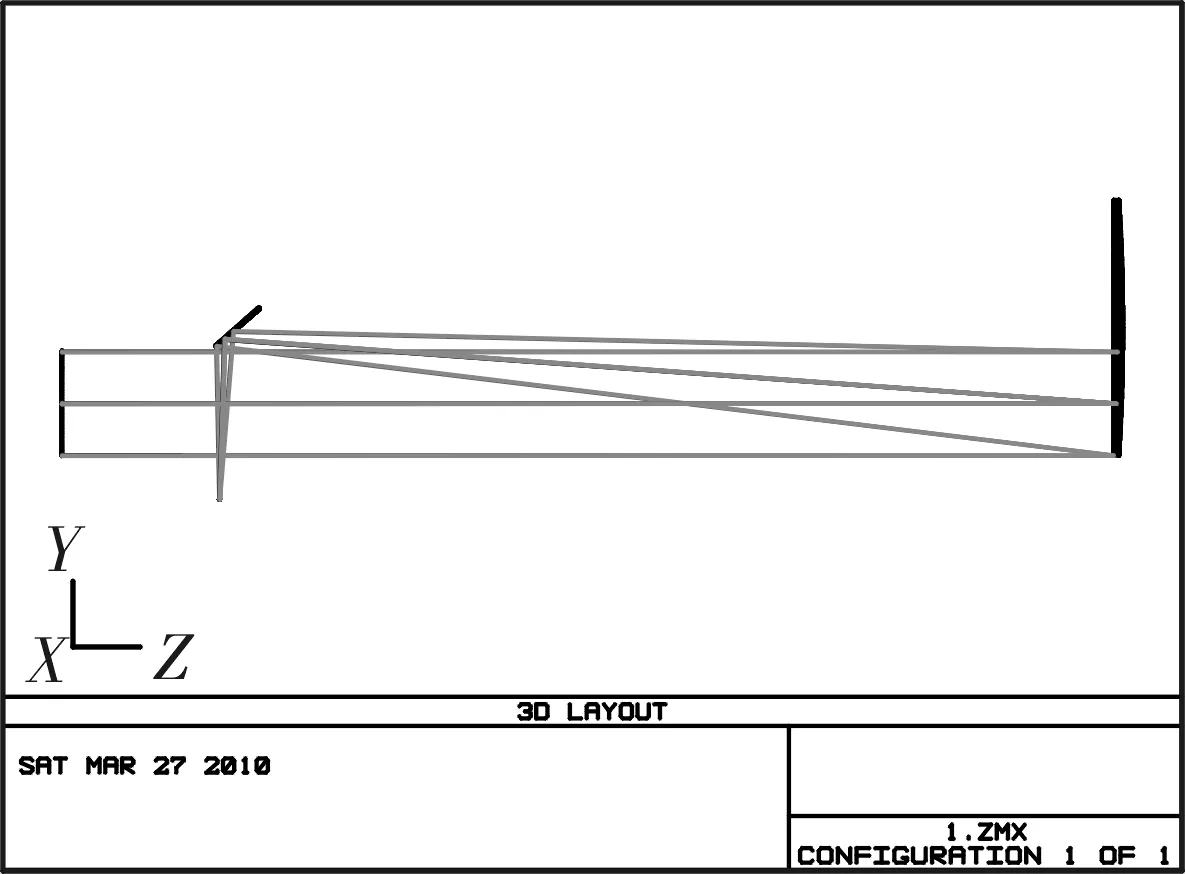

该系统为大口径长焦距结构,通常采用非球面反射物镜,抛物面反射镜采用单块磨制的方法直接加工成所需的面形,该方法技术难度大,周期长,加工精度高,使用状态和加工状态一致,同时准直光学系统为高精度的测试系统,畸变过高会严重影响测试精度,故应满足消畸变性能。准直物镜光学系统主要由离轴主反射镜和次反射镜组成。主镜为抛物面反射镜,次镜为平面反射镜,用以折转光路,减小系统的长度。

准直光学系统的工作原理即将光源放置于焦面处,背光板发出的光束经次平面反射镜后到达抛物面反射镜,后经主镜抛物面反射镜反射成平行光束出射,实现准直光学系统的功能。

准直光学系统的焦距为3 000 mm,通光口径为Φ300 mm,相对口径为1/10,根据R-C系统计算公式:

(5)

可算出准直光学系统初始结构参数抛物面反射镜曲率半径的大小为6 000 mm。

由于准直光学系统的其他参数都已确定,对于离轴反射式准直光学系统待定的结构参数是离轴量h和平面反射镜的位置。在系统设计时,可将准直光学系统作为对无穷远处的恒星成像光学系统来考虑,在同一视场内,离轴量h越大,准直光学系统模拟星点成像的弥散斑越大,所以会对准直光学系统的模拟星点成像质量有一定的影响;离轴量h的增大同时还会增加抛物面反射镜非球面度和母抛物面反射镜半径,从而加工难度增大,加工周期也随之变长,所以在光学系统设计时,离轴量h应考虑尽量减小,但离轴量h过小会造成准直光学系统中心区域有遮拦。因此平面反射镜应放置在不遮挡视场边缘出射光束的位置上,同时距离背光板要有一定距离。

使用Zemax软件进行离轴量设计,在设计过程中对数据进行调整和优化,经过多次试取离轴量h大小后,选取离轴量h=220 mm,抛物面反射镜镜与平面反射镜距离2 500 mm,平面反射镜直径大小为165.5 mm,准直光学系统结构图如图3所示。

图3 准直光学系统结构图Fig.3 Structure of collimation optical system

3.3 离轴反射式准直光学系统像质分析

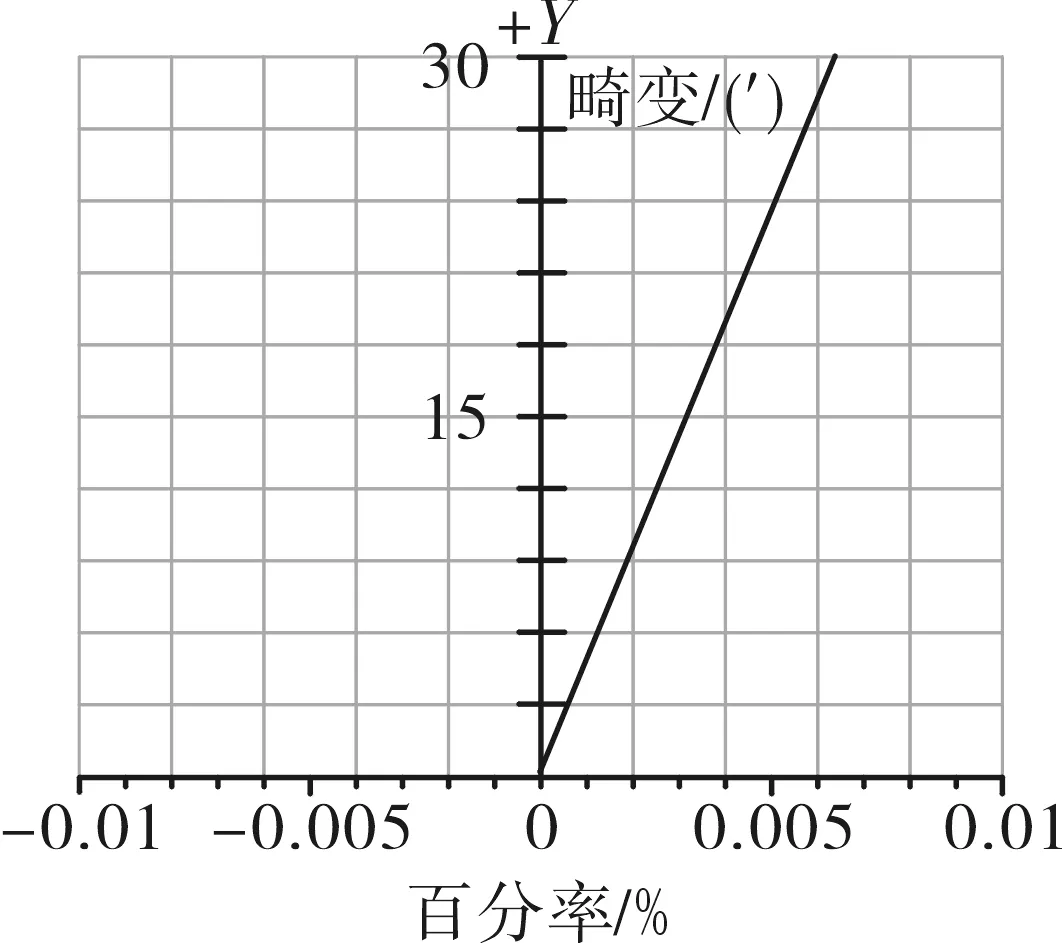

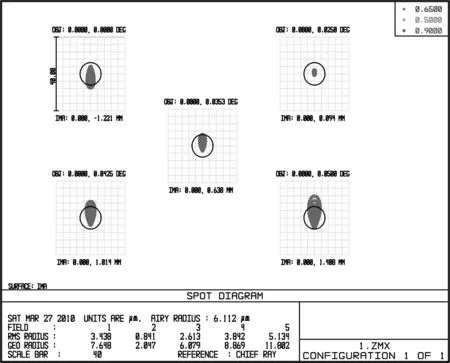

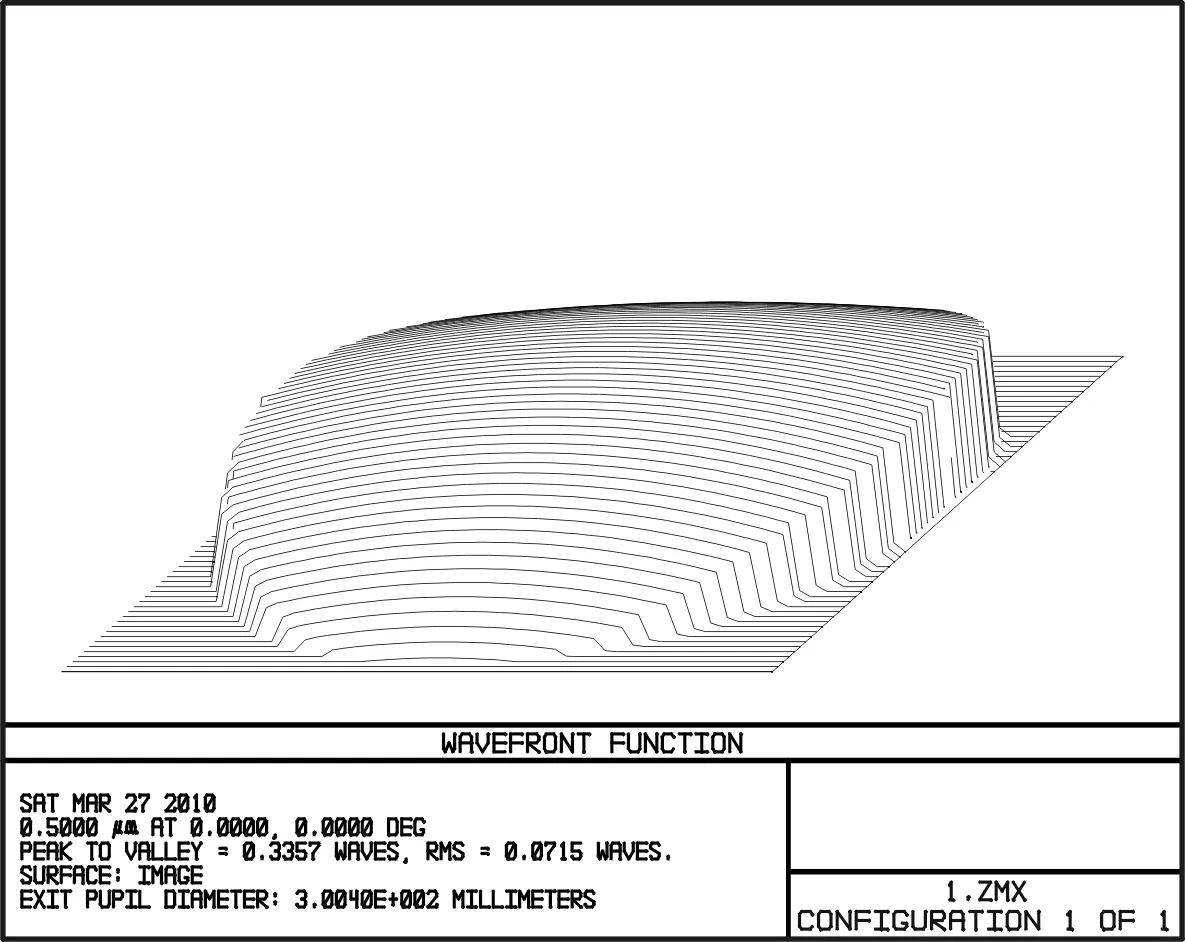

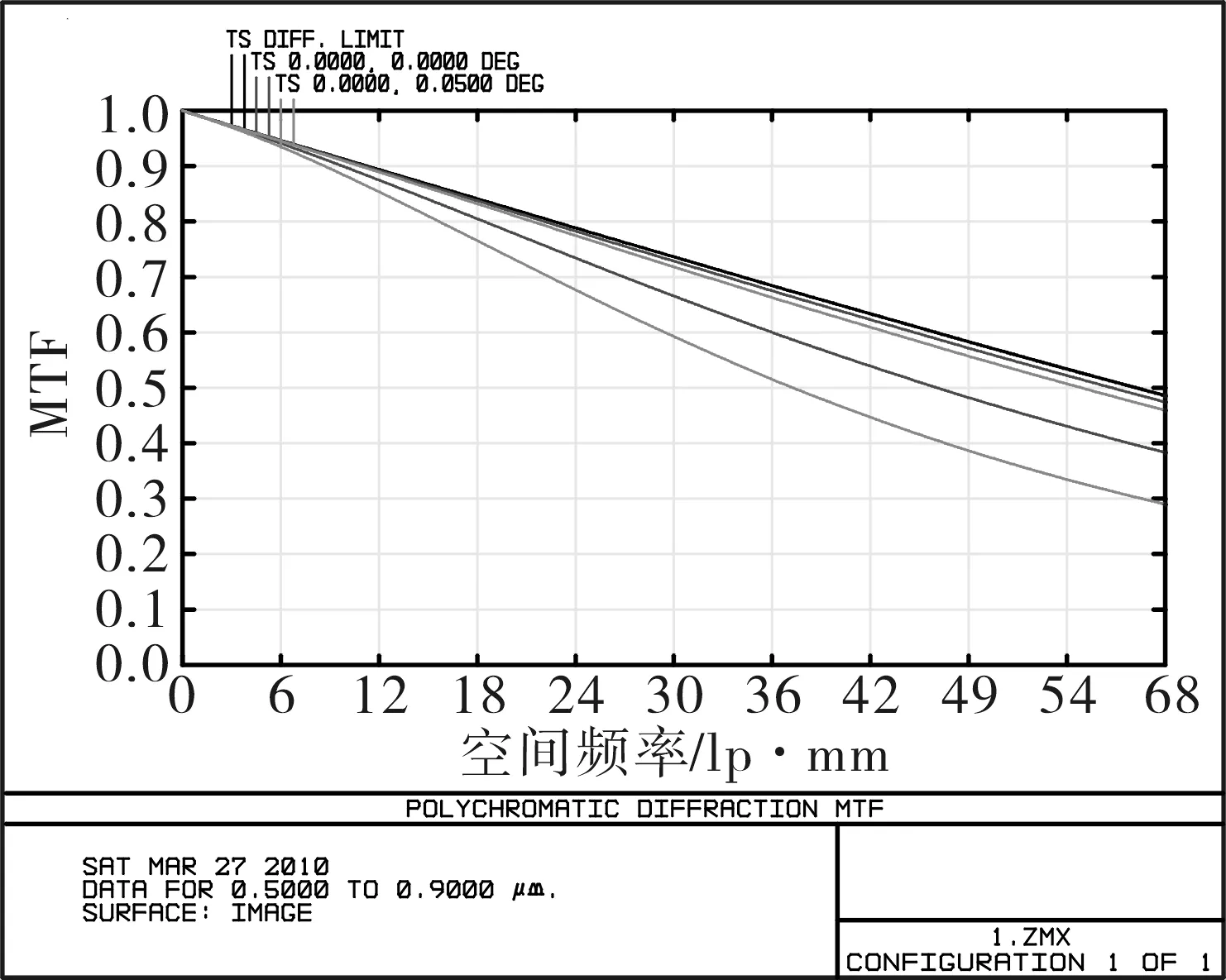

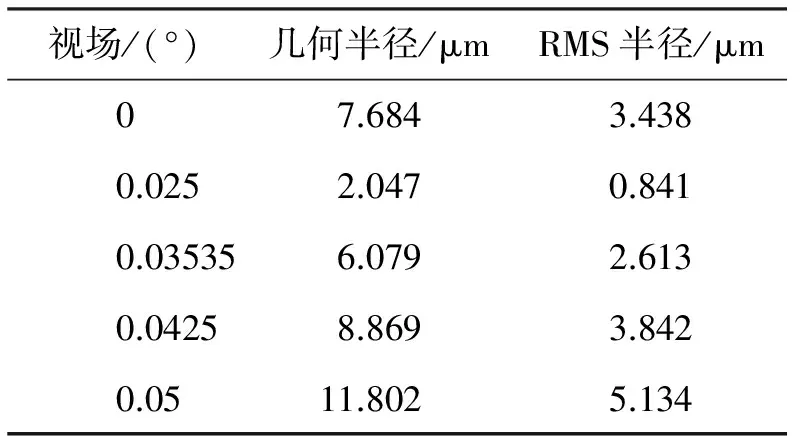

准直光学系统优化后的系统像差曲线如图4~7所示。因为该系统为反射式系统,所以无色差。评价中选取0.5 μm、0.65 μm、0.9 μm三个波长。由图4可以看出畸变值很小,满足系统相对畸变<0.01%要求。图5所示点列图选取了0°、0.025°、0.03535°、0.0425°、0.05° 5个视场,各个视场的点列图RMS半径和几何半径见表2。可以看出,各视场弥散斑直径较小。由图6可知准直光学系统的波像差(均方值)不大于λ/14.29,满足波像差(均方值)≤λ/10的要求。图7为调制传递函数(MTF)曲线图,MTF是所有光学系统性能判据中最全面的判据,可知在60 mm/lp时,全视场的MTF值高于0.3,表明系统具有较高的成像质量,满足准直光学系统成像系统的要求。

图4 相对畸变曲线Fig.4 Relative distortion curve

图5 点列图Fig.5 Spot diagram

图6 波像差曲线Fig.6 Wave aberration curve

图7 MTF曲线Fig.7 MTF curve

表2 点列图光斑半径Table 2 Spot radius

3.4 离轴反射式准直光学系统的装校

离轴反射式准直光学系统的主要结构部分是框架,承载着系统的所有光学组件。框架采用铸造铝合金,在保证稳定性的前提下降低质量。框架外部用铁皮包覆,防止灰尘进入,内部涂黑色消光漆,消除杂光干扰,进一步保证光管出射光的均匀性。框架底部带有4个调平底脚螺钉方便系统调平,且底脚螺钉可连接在光学隔振平台上。该系统拟采用以下过程进行装校:

1) 首先,利用重力对称法确定出抛物面反射镜的对称轴,并作出标记,调整基座,利用经纬仪标定水平方向的安装基准。

2) 然后,将抛物面反射镜安置于镜座上,保证对称轴处于水平位置。安装自准平面镜和刀口仪,通过修切垫片形式,让光轴和刀口仪高度相等。通过刀口仪观察,防止镜面变形。

3) 安装次反射镜,调整次反射镜的俯仰、偏摆位置,利用自准原理调校次反射镜位置。

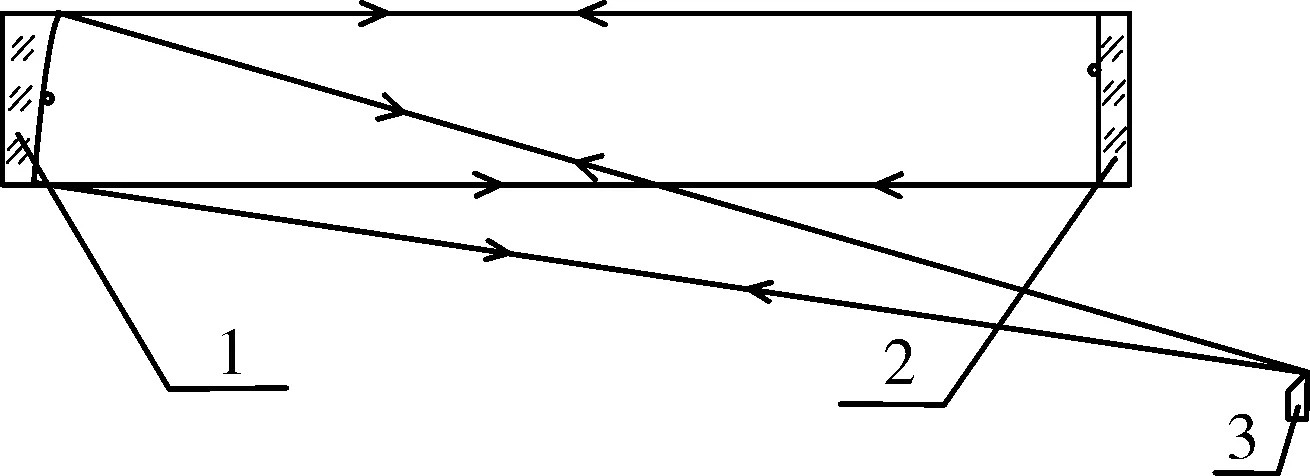

4) 安装分划板组件,分划板组件由分划板和滑筒调焦机构组成,并在分划板后安置高斯目镜和可见光源,通过高斯目镜观察,利用自准原理调校切换反射镜的位置并修切视差圈。抛物面反射镜装校图如图8所示,图中1为抛物面反射镜,2为自准平面镜,3为刀口仪。

图8 抛物面反射镜装校图Fig.8 Alignment diagram of parabolic mirror

4 结论

为了实现对无穷远处恒星的模拟,根据星敏感器光学系统的参数确定星模拟器的主要参数,选用一片抛物面反射镜及一片平面反射镜进行设计,采用系统离轴方法,在避开中心遮拦并改善像质的同时,保持反射镜系统小型化和轻型化的特色,通过Zemax软件设计出的离轴反射式准直光学系统,视场角达到30′,工作波段0.5 μm~0.9 μm,RMS值优于λ/10,通过像质分析可以看出,该系统满足设计要求。

[1] Sun Gaofei,Zhang Guoyu,Wang Lingyun,et al.Research on star map display and control system of very high accuracy star simulator [J]. Chin. J. Space Sci.,2013,33(3):308-312.

孙高飞,张国玉,王凌云,等.甚高精度星模拟器星图显示与控制系统研究[J].空间科学学报,2013,33(3):308-312.

[2] Sun Gaofei,Zhang Guoyu,Jiang Huilin,et al.Design of very high accuracy star simulator[J].Optics Precision Engineening,2011,19(8):1730-1735.

孙高飞,张国玉,姜会林,等.甚高精度星模拟器设计[J].光学精密工程,2011,19(8):1730-1735.

[3] Zhao Ming, Huang Dexiu,Liu Xiaoying,et al.Structure design of the off-axis parabolic collimator[J].Huazhong Univ. of Sci. & Tech.,2005,33(4):67-69.

赵茗,黄德修,刘小英,等.离轴抛物面反射式平行光管的结构设计[J].华中科技大学学报,2005,33(4):67-69.

[4] Wu Heyun,Wang Peigang.Designs of reflective off-axis system[J].Opto-Electronic Engineering,2006,33(1):34-37.

伍和云,王培纲.离轴反射式光学系统设计[J].光电工程,2006,33(1):34-37.

[5] Liu Jianfeng,Long Funian,Zhang Wei,et al.Optical design of a flat field unobstructed two-mirror system with wide field of view[J].Acta Photonica Sinica,2005,34(9):1351-1354.

刘剑峰,龙夫年,张伟,等.平像场无遮栏大视场两镜系统光学设计[J].光子学报,2005,34(9):1351-1354.

[6] Liu Yaping,Li Juan,Zhang Hong.Design and calibration of star simulator [J].Infrared and Laser Engineering,2006,35:331-334.

刘亚平,李娟,张宏.星模拟器的设计与标定[J].红外与激光工程,2006,35:331-334.

[7] Chang Jun,Weng Zhicheng,Jiang Huilin,et al.Spatial three mirror optical system design[J].Optics and Precision Engineering,2001,9(4):315-318.

常军,翁志成 ,姜会林,等.长焦距空间三反射光学系统的设计[J].光学精密工程.2001,9(4):315-318.

[8] Zhang Liang,An Yuan, Jin Guang.Optical design of the uncoaxial three-mirror system with wide field of view and long focal length[J].Infrared and Laser Engineering,2007,36(2):278-280.

张亮,安源,金光.大视场、长焦距离轴三反射镜光学系统的设计[J].红外与激光工程,2007,36(2):278-280.

[9] Guo Yongxiang,Li Yingcai,Lyu Baobin,et al.Novel design of two-mirror three-reflection optical system[J].Journal of Applied Optics,2009,30(6):916-919.

郭永祥,李英才,吕保斌,等.一种新型的两镜三反射光学系统设计[J].应用光学,2009,30(6):916-919.

[10] Ding Xuezhuan,Wang Xin,Lan Weihua,et al.Optical design of the uncoaxial four-mirror system[J].Infrared and Laser Engineering,2008,37(2):319-321.

丁学专,王欣,兰卫华,等.离轴四反射镜光学系统设计[J].红外与激光工程,2008,37(2):319-321.