64例不稳定型心绞痛患者的急救护理分析

2014-03-27秦畅

秦 畅

(岳阳市一人民医院急诊科,湖南 岳阳 414000)

64例不稳定型心绞痛患者的急救护理分析

秦 畅

(岳阳市一人民医院急诊科,湖南 岳阳 414000)

目的 观察并分析不稳定型心绞痛患者的急救护理方法及护理效果。方法 选取2011年3月至2013年3月在我院就诊的不稳定型心绞痛患者150例,其中64例为急诊收治的,采用急救护理方法,记为观察组,与其余86例进行常规护理的患者形成对照,记为对照组,比较两组患者的护理效果。结果 观察组显效42例,有效20例,护理有效率为96.9%;对照组显效25例,有效36例,护理有效率为70.9%,两组护理有效率比较观察组明显大于对照组,差异显著(P<0.05),具有统计学意义。结论 对不稳定型心绞痛患者实施急救护理措施能够大大提高护理有效率高,有利于临床治疗效果的提高,并起到及时预防病情恶化的作用。

不稳定型心绞痛;急救护理;护理有效率

不稳定型心绞痛是一种心肌缺血状态,是稳定型心绞痛和急性心肌梗死死之间的中间状态[1],具有病情发展快,发病率高的特点,很容易发展为急性心肌梗死,严重者可能会猝死,因此在救治过程中实施急救护理对患者病情的改善很有帮助。本研究对所选的64例不稳定型心绞痛患者采用急救护理,取得了满意的护理有效率,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取2011年3月至2013年3月在我院就诊的不稳定型心绞痛患者150例,其中急诊治疗64例,非急诊86例,分别记为观察组和对照组,所有患者就诊前均表现为不同程度的胸闷、心悸、心前区疼痛等。观察组男34例,女30例,年龄43~78岁,平均(63.4±14.2)岁,其中28例首发劳力性心绞痛,20例恶化劳力性心绞痛,16例自发性心绞痛;对照组男45例,女41例,年龄45~80岁,平均(61.6±13.4)岁,其中首发性心绞痛42例,恶化性心绞痛26例,自发性心绞痛18例。比较两组患者的性别、年龄、患病程度等一般资料无明显差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法:两组治疗方法一致,均采用常规治疗,包括吸氧、血压、血糖控制、维持体内酸碱平衡、心肌营养治疗和药物治疗(硝酸脂制剂)。

1.3 护理方法:对照组采用常规护理方法,包括心理护理、饮食护理、健康教育等基础护理,观察组患者在此基础上增加了急救护理的相关措施,具体如下:

1.3.1 实施急救护理:①患者进入急诊室后先松解衣带,让患者尽快采取卧位休息,这是由于不稳定型心绞痛容易发生心肌梗死,并有可能在较短时间内演变为急性心梗,患者往往会因心律失常过度而猝死,因此在发病早期卧床休息是必须的。②吸氧,给予患者及时吸氧可以使其保持较高的血氧饱和度,为心脏等重要器官提供充足的氧源,缓解心绞痛,此时患者吸氧浓度应保持在30%~50%,以中流量吸入[2],以此提高动脉氧分压。③保持充足的睡眠,这对患者的治疗非常有利。

1.3.2 密切观察患者病情:由于不稳定型心绞痛在老龄群体中的发病率较高,而且病情发展变化较快,容易发展为急性心肌梗死,如果不加注意很有可能会给患者带来严重的生命危险,因此在护理中必须要加强患者病情的观察。①密切观察患者血压、呼吸、心率、心电图等变化,并密切监视是否出现心肌缺氧。如果出现血氧饱和度、血压等明显下降,可能与患者心功能受损有关[3],需要护理人员与医师取得及时联系;如果某些相关导联的S-T出现进行性升高,T波倒置,新增Q波时要特别注意,很有可能发展为心肌梗死。②观察患者是否出现气促、憋气、心慌、咳嗽、心前区疼痛加重等自觉症状,对年迈患者要特别注意,由于其生理状况特殊,病情变化不明显,需更加密切观察。③观察并记录患者心绞痛发生的次数、部位和持续时间,并在输液过多、过快或患者情绪变化较突然时予以重视,有可能会因此而加重病情。

1.3.3 用药护理:患者在治疗中使用了硝酸甘油,此过程中要注意观察患者的颜面变化,如潮红,有无心悸、头痛等状况,并定时测量血压。硝酸甘油在静滴的过程中必须要严格控制输入速度,输液速度不宜过快,以8~10 mg/min为宜,记录24 h内的出入量,及时调整输液量,避免心脏功能的加重。输液过程中患者必须卧床休息,对于输液过程中需要大小便的患者最好在床上解决,以免出现体位性低血压、心悸、头晕等症状。治疗过程中还应用了抗凝药物,护理中需要观察并监测患者的皮肤颜色、黏膜出血情况、出凝血时间、血小板数量、凝血酶原时间等,并将情况及时汇报相关负责医师。

1.3.4 心理指导与健康教育:给予患者密切的观察和监视,与患者保持良好的沟通,及时获得其心理、情绪等的变化,进行合理的指导。此类患者在患病后常常会因心理紧张、恐惧、烦躁、焦虑等因素的影响使病情进一步加重,因此帮助患者疏通心理,稳定情绪对其病情的改善大有裨益。此外,还要保证有充分的睡眠,排尿、排便通畅。

1.3.5 饮食护理:不稳定型心绞痛患者在饮食上需以清淡、高维生素食物为主,避免高糖、高脂肪、高胆固醇食物,以少食多餐为宜,并在餐后进行适当的休息。

1.4 疗效评定标准。显效:患者胸闷、胸痛、气短、发作次数、用药次数等减少80%以上,或静息心电图恢复正常。有效:胸闷、胸痛、气短、发作次数等临床症状和用药次数减少50%~80%,静息心电图较为稳定,变化不大。无效:胸闷、胸痛、气短、发作次数等临床症状和用药次数减少低于50%,或静息心电图变化与有效标准严重不符[4]。

1.5 统计学方法:本研究数据采用SPSS17.0统计学软件进行分析处理,采用卡方检验和均数t检验,以P<0.05为差异显著具有统计学意义。

2 结 果

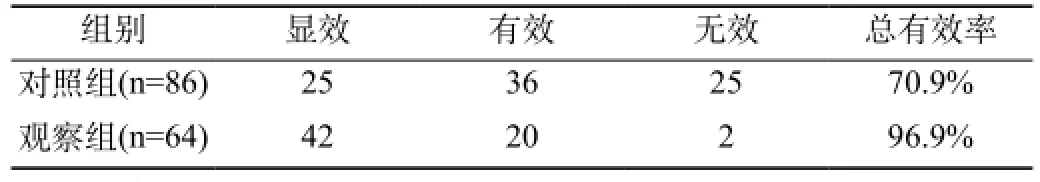

两组患者经过治疗并加上合理的护理,效果明显,观察组护理有效率为96.9%;对照组护理有效率为70.9%,两组护理有效率比较观察组明显大于对照组,差异显著(P<0.05),具有统计学意义,见表1。

表1 两组护理效果比较

3 讨 论

心绞痛的根源是由冠状动脉粥样硬化狭窄而引起的,会因冠状动脉供血不足使心肌出现暂时缺血、缺氧,最终导致心前区疼痛。患者在出现心绞痛时往往伴有明显的胸痛、呼吸痛、锥痛感等,这种现象持续时间大约在3~15 min,病情严重者可能会持续半小时以上[5]。不稳定型心绞痛会因各种原因转化为稳定型心绞痛,但前者的疼痛感更加强烈,而且发作后持续时间较长,发展为心肌梗死的概率更高,对患者的生命健康构成了严重的威胁。因此对不稳定性心绞痛患者实施合理的护理,有利于患者病情的缓解,提高治疗效率。本研究中64例患者在治疗中采用急救护理,取得了不错的护理效果,护理有效率为96.9%,与常规护理方法相比,大大提高了护理效果,这是不稳定型心绞痛护理领域的又一新进展。。

综上所述,对不稳定型心绞痛患者实施急救护理能够大大提高治疗和护理的效果,减轻患者的痛苦,阻止了病情的进一步恶化,从而将低病死率。

[1] 董翠霞.不稳定型心绞痛患者的临床护理方法分析[J].中外医疗, 2011,30(7):155.

[2] 孟锡敏.护理干预措施对不稳定型心绞痛患者的影响[J].临床合理用药,2011,3(4):89.

[3] 陈永凤,杨铁君.人性化护理对不稳定型心绞痛患者疗效的影响[J].海南医学院学报,2010,16(2):239.

[4] 何士利.48例不稳定型心绞痛患者急救护理体会[J].中外医疗, 2009,28(5):132.

[5] 李桂荣.50例不稳定型心绞痛患者的护理分析[J].吉林医学,2013, 34(28):5938-5939.

R473.5

:B

1671-8194(2014)33-0302-02