稠油脱水中掺稀比的优化实验*

2014-03-22

稠油脱水中掺稀比的优化实验*

郭长会1;2何利民1辛迎春2

1中国石油大学(华东);2中国石化石油工程设计有限公司

掺稀油降黏脱水是提高稠油脱水效率、降低脱水能耗的重要方法。为了进行掺稀比的优化,采用实验分析的方法,对稠油脱水中掺稀油的比例与脱水效果之间的关系进行了研究。结果表明:混合原油含水降低,稠油的当量含水不一定降低;存在稠油当量含水最优掺稀比。掺稀油工艺参数优化时,应以稠油当量含水作为优化指标。

稠油;稀油;脱水;沉降;掺稀

目前稠油开采越来越受到重视。重质稠油采用热化学沉降脱水工艺时,存在温度高、沉降时间长、原油剩余含水量高等问题。掺稀油降黏脱水是提高稠油脱水效率、降低脱水能耗的重要方法。这一方法的优越性为大量的工程应用所证实[1-8]。

但是,大多数研究和应用仅限于掺稀有利于脱水,没有对掺稀油工艺参数的优化方法进行研究。邢富林指出,掺稀量大,液量增加,对脱水效果的改善作用不大。付大强提出,掺稀油量增加,混合液脱水时间缩短,并且对最优的掺稀比进行了估算。

为了进行掺稀比的优化,采用实验分析的方法,对稠油脱水中掺稀油的比例与脱水效果之间的关系进行了研究,提出了最优掺稀比的分析评价方法与指标。

1 室内实验

(1)实验仪器。恒温水浴、100mL具塞比色管、旋转黏度计。

(2)实验方法。执行SY/T5281—2000标准。采用室内瓶试进行评价,取100mL新鲜原油倒入100mL具塞比色管中,加入质量分数为0.1%的破乳剂,在实验温度下恒温15min后,左右手各摇100次,置于恒温水浴中,恒温静置,记录不同时间出水量,观察油水界面、脱出水色和黏壁状况。

(3)原油性质。以胜利油田坨826和坨82混合后的重质稠油和坨一稀油为研究对象,稠油密度为0.972g/cm3(20℃),黏度为4136mPa·s(80℃);稀油密度为0.918g/cm3(20℃),黏度为46.36mPa·s(80℃)。

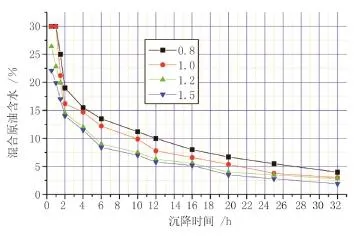

(4)实验结果。在80℃和破乳剂加药量为200mg/L(按纯油量计)的条件下,对不同掺稀比条件下的原油进行沉降脱水模拟实验,实验结果如图1所示。

图1 掺稀沉降实验结果

2 实验结果分析

从实验结果可以看出,随着掺稀比的增加,脱水效果改善,混合原油的含水降低。

但是图1中的沉降时间没有考虑设备容积条件。在实际生产过程中,设备的容积一定,掺稀油增加,总液量增加,停留时间减少。因此在进行不同掺稀比效果的优化时,应对实际沉降时间下的脱水效果进行比较。

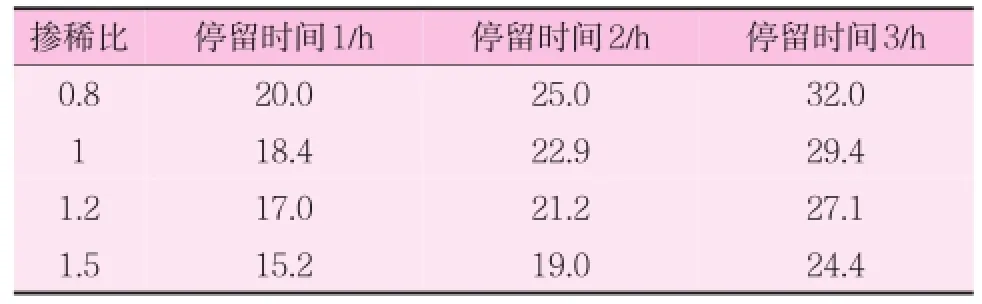

实际沉降时间随掺稀比的不同而不同,因此以某一掺稀比时的沉降时间作为参照点,计算其他掺稀比时对应的沉降时间。对于图1,当含水为30%、掺稀比为0.8的来液的停留时间分别为20、25和30h时,通过计算可以获得这三个时间点上各掺稀比条件所对应的停留时间,如表1所示。

表1 不同掺稀比的停留时间

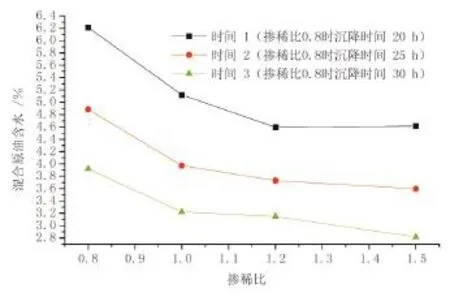

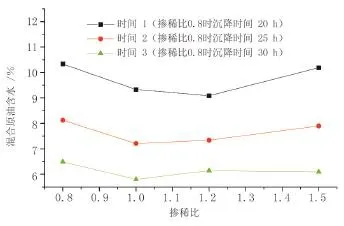

对于图1所示沉降曲线,按照不同掺稀比时的停留时间,得到三个时间点上不同掺稀比条件下的混合原油含水情况,如图2所示。从图2可以看出,三个沉降时间点上,随着掺稀比的增加,处理后混合原油的含水降低,但是掺稀比较高时,混合原油含水降低的幅度较小;并且随着沉降时间的延长,含水随掺稀比降低的幅度逐渐减小。

图2 在容积一定条件下不同掺稀比混合原油含水

当掺稀原油含水低于混合原油脱水后的含水时,稀油对混合原油含水具有稀释作用,混合后原油的含水降低。稀释作用降低含水可以在输送中进行,在脱水阶段则会增加热能和动能的消耗。因此,有意义的掺稀脱水效果应该是除去稀释作用以后的效果。

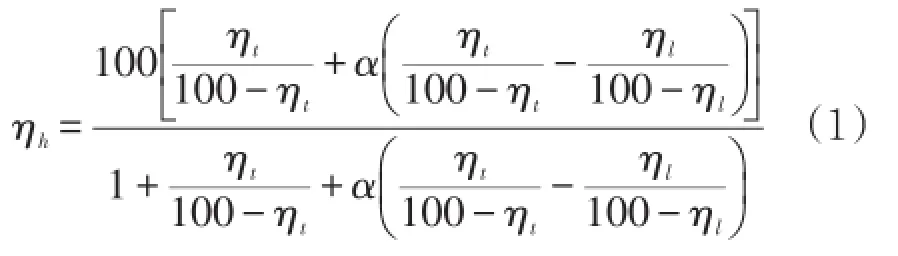

稀油含水按照掺稀脱水前后不变考虑,将掺稀脱水后的混合原油含水,按照稠油和掺稀原油的比例,折算到稠油和稀油当中,则可以计算出稠油含水,将该含水作为稠油当量含水

式中ηh为掺稀处理中稠油当量含水(%);ηt为掺稀油处理后混合原油含水(%);ηl为掺稀原油含水(%);α为掺稀比(稀油∶稠油),无量纲。

稠油当量含水为掺稀原油稀释作用之外,稠油含水情况,可以反映掺稀脱水过程中稠油含水量的变化。

掺稀原油含水为0.5%,按照式(1)可以得到稠油的当量含水曲线,如图3所示。由稠油当量含水与掺稀比的关系曲线可以看出,最优的掺稀比为1.0左右,在最优掺稀比之内,随着掺稀比的增加稠油当量含水降低;超过最优值后,掺稀比增加稠油的当量含水也会增加。

图3 稠油当量含水与掺稀比的关系

这一最优掺稀比说明,即便混合原油含水降低,稠油的当量含水也不一定降低。如果混合原油含水降低的幅度小于稀释效果产生的降低含水的作用,那么混合原油所携带水量反而增加,并且表现为混合原油含水降低,而稠油当量含水增加。稠油脱水的掺稀量并非越多越好,而且不能用混合原油含水衡量掺稀脱水的效果,如果达到最优掺稀比之后脱水效果仍然达不到要求的指标,则只能够采用增加药剂量、提高脱水温度、延长停留时间等方法来降低原油含水。

3 结论

(1)从实验结果可以看出,掺稀原油可以有效地降低稠油脱水难度,提高稠油脱水效果。

(2)分析表明,混合原油含水降低,稠油的当量含水不一定降低;存在稠油当量含水最优掺稀比。在最优掺稀比之内,混合原油含水随掺稀比的增加而降低;超过最优掺稀比,混合原油含水随掺稀比增加而增加。

(3)在掺稀油脱水工艺的优化中,应以稠油当量含水作为优化指标。

[1]王顺华.胜利油田超稠油脱水工艺技术[J].油气田地面工程.2012,31(11):27-28.

[2]邢富林.塔河油田超稠油降黏与脱水试验[J].油气田地面工程,2012,31(5):24-25.

[3]郭延.稠油掺稀油室内热化学脱水试验[J].油气田地面工程,2012,31(2):30-31.

[4]吴永焕.塔河油田超稠油的集输与处理[J].油气田地面工程.2011,30(1):52-55.

[5]邓燕.王庄油田稠油高效低耗处理工艺研究[J].石油规划设计,2010,21(2):16-19.

[6]傅大强.优化稠油脱水工艺参数实现交接含水率[J].中国科技信息,2011(10):138.

[7]谢明政,娄文钦,蒋余巍,等.超稠油掺稀油采出液脱水工艺技术[J].油气田地面工程,2005,24(8):21.

[8]宁甲清,孟祎,李泽勤.超稠油脱水工艺试验研究[J].特种油气藏,2000,7(1):38-40.

(0546)8786111、changhuiguo@163.com

(栏目主持 杨军)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.11.015

郭长会:1996年获西安石油大学工学硕士学位,现为中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院博士研究生,中石化石油工程设计有限公司油田地面工艺技术专家、高级工程师,主要从事油气集输与处理方面的科研工作。

基金论文:国家重大专项重点项目任务“高温高盐油田化学驱提高采收率技术”(2011ZX05011—004)。