农民脱贫进程中面临的困境及路径重塑

——以连片贫困地区甘肃定西为例

2014-03-13

(定西师范高等专科学校,甘肃 定西 743000)

贫困问题是伴随人类社会的发展进程的一种综合社会症结,并以不同方式与形态困扰人类的生存与发展。可以说,人类社会发展史就是一部不断挑战和战胜贫困的历史。消除贫困,是全人类共同的话题和责任。缓解和消除贫困,最终实现全体人民的共同富裕,是社会主义的本质要求,也是党和政府义不容辞的历史责任。甘肃省是我国西部的欠发达省份,而定西又是甘肃省自然条件最为恶劣、经济社会发展最为滞后的地区之一,农民贫困问题突出且具有不同于其他地区的典型特点。

农民贫困问题是“三农"问题的重要内容。党的十八大报告指出,解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重,城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。要加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,促进城乡共同繁荣。坚持“工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活”的社会主义新农村建设方针,加大强农惠农富农政策力度,让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。坚持把国家基础设施建设和社会事业发展重点放在农村,深入推进新农村建设和扶贫开发,全面改善农村生产生活条件[1]。

定西市因其特殊的地理位置而被称为“陇中”,现辖安定区、陇西县、临洮县、通渭县、渭源县、岷县和漳县一区六县,总面积20 330平方公里。截止2011年底,定西市常住人口总数270.51万人,其中乡村人口204.42万人,占总人口的75.57%[2]。受自然、历史、经济和社会等多方面因素的影响,长期以来,定西经济社会发展滞后,农民物质与文化生活十分低下的状况至今没有得到彻底改变。

改革开放以来,甘肃定西用三十多年的时间解决了历史上遗留数百年的温饱问题。定西作为中国西部贫困地区的典型代表和改革开放后国家最早实施开发式扶贫战略的地区之一,它的发展与变迁见证了中国西部贫困地区开发扶贫的艰难历程和突出成绩[3]。因此说,对甘肃定西农民脱贫问题展开深入研究,有助于彻底有效地解决长期困扰定西农民的贫困问题,也有利于整个定西经济社会的全面、快速、持续与稳定发展,更有利于体现社会公平正义,进而对于甘肃乃至整个西部贫困和生态环境脆弱地区在2020年实现全面建成小康社会目标,构建社会主义和谐社会均具有重大意义。

一、甘肃定西农民脱贫进程中面临的困境

经过三十多年的不懈努力,定西农村面貌发生了翻天覆地的变化。但在自然、历史、经济、社会、人力资源以及现有扶贫开发机制不完善等因素综合作用下,定西作为一个欠发达地区,经济总量小、农民人均收入水平低、绝对贫困人口多、基础条件差的基本市情仍然没有大幅度的改变,农民脱贫面临着诸多困难。

1.绝对贫困人口数量多且程度深,农民脱贫任务艰巨

定西是传统的农业市,2011年定西市农民人均纯收入3 074元,仅占全省3 909元的78.64%、全国6 977元的44.06%[2]。经三十多年的扶贫开发,虽然农村贫困人口数量大幅度下降,但贫困人口总数仍很庞大。再加上近几年定西市自然灾害频繁,部分刚刚脱贫的农民又因灾返贫,贫困人口总数不降反升。同时,由于过去采用了低于国家贫困标准线的贫困标准,实际上定西还有很大一部分“隐性贫困”人口存在。这些人口从统计数据上看虽然过了贫困线,但实际上只是刚刚解决基本温饱问题,生活仍然十分贫穷。如果将定西的贫困标准线与国家贫困标准线持平,那么定西贫困人口数必将大幅增加[4]。针对 2012年年初国家统计局甘肃调查总队、甘肃省扶贫办、甘肃省统计局核准的扶贫新标准下定西市贫困人口数偏少和贫困发生率偏低的现状,甘肃省对定西市贫困人口进行了重新核定,到2012年11月底,定西市共甄别出2 300元以下低收入人口167.9万人,占农村人口的62.9%,全市扶贫户总人口达到了115.83万人,占农村人口的43.39%,贫困发生率位居全省第四[4],并且这些贫困人口主要集中在生产和生活条件都十分恶劣的北部干旱山区和南部高寒阴湿区,这种恶劣的生活生产条件进一步加剧了定西农民脱贫致富奔小康的难度。

2.农业产业化水平低,贫困农民增收困难

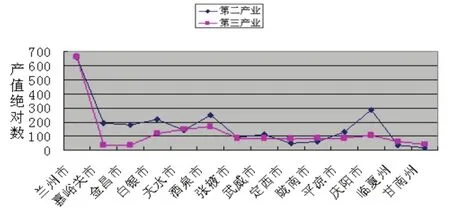

受到多种条件特别是自然条件的限制,定西农业产业化发展水平较低,非农产业发展缓慢。2011年定西市全市地区生产总值186.94亿元,工业产值仅为51.80亿元,占全市生产总值的27.71%,而且定西市二、三产业产值均处于甘肃省十四个地州市的后列,分别为12位、10位(图1)。另外,农业产业化龙头企业数量少、规模小、生产水平低且带动附属产业的能力不强。多数农产品加工企业为劳动密集型的初加工、粗加工企业,而科技附加值高,能够精、深、细加工的资金技术密集型企业数量少,因而农业经济效益低下,使得农民陷入了农业难增收和贫困难根除的不良循环之中。

图1 2011年甘肃省各地州市二、三产业产值表(单位:亿元)

3.“大分散、小聚居”的剩余绝对贫困人口分布格局加大了农民脱贫难度

三十多年来,甘肃定西通过大规模、卓有成效的扶贫开发,已经整体上解决了条件相对较好、集中连片的贫困人口的温饱问题,并开始向更高水平的小康生活迈进。然而,在一些自然条件恶劣、资源匮乏、基础设施建设严重滞后的高山区、石山区、干旱片区、林缘地带,还存在着大量的相对贫困人口和绝对贫困人口,并且这部分农村贫困人口呈现出“大分散、小聚居”的分布特点,这种特殊的农村贫困人口的分布格局必将进一步加大定西目前和今后扶贫开发的成本。据测算,定西的扶贫工作成本比甘肃省其他地区高出约 5%左右,比其他省份高出30%-40%[2]。另外,虽然定西农民的整体收入水平逐年增加,但处于绝对贫困标准以下农民的收入很不稳定,这表明这部分绝对贫困人口并没有充分享受到当前扶贫政策的优惠。如何让剩余的农村绝对贫困人口彻底摆脱贫困,成为今后定西农民脱贫进程中的又一难点。

4.贫困的区域差异明显,致贫因素复杂,返贫问题突出

在定西市内部,南北之间的贫困程度存在较大差异,区域性贫困问题非常明显。总体来看,以渭河为界,南三县(渭源、岷县、漳县)的贫困程度要比北四县区(安定、临洮、陇西、通渭)更深[5]。南三县既是贫困发生率最高的地区,也是低收入人口比重最高的地区。同时,定西市所辖一区六县均为国家扶贫重点县,绝对贫困人口大都分布在自然条件特别严酷的高山区、石山区、高寒阴湿地区、林缘区和极端干旱山区,都面临着热量不足、水源缺乏、交通不便、食物短缺、灾害频繁等一系列问题。除自然条件恶劣、生产力发展水平低下、生产性投入不足、人口文化素质偏低等长期性因素外,致贫致困的突发性因素依然很多,部分脱贫农民一遇到天灾病患、婚丧嫁娶、子女上大学等问题就重新变为贫困人口,这部分人口长期处于脱贫和返贫的交替之中。同时,农村居民低保标准偏低,政府扶贫造血功能差,低水平的温饱掩盖了农民贫困的实际状况,大灾、小灾均返贫的现象仍然十分突出。

5.贫困地区农民文化、技能素质底下,难以有效发挥人力资源优势

物质贫困只是贫困问题的一个方面,导致贫困的深层原因之一是人力资本的贫困。美国经济学家西奥多·舒尔茨指出:“土地并不是使人贫穷的主要因素,而人的能力和素质却是决定贫富的关键因素”[5]。甘肃省定西市贫困农村,教育水平十分落后,农民文化素质普遍偏低。截止 2011年底,定西市文盲半文盲人口14.74万人,仍占全市总人口(300.4万)的 4.91%,而高中及以上文化程度人口 21.61万人,只占全市总人口(300.4万)的7.19%[6]。较低的文化素质必然导致农民现代科技意识钝化,市场经济意识淡薄,而且导致农户在采用新技术中的失误增加,风险成本增大,农业新技术的预期净收益下降,这反过来又会使农户固有的避险意识增强,淡化了对农业新技术的需求,导致现有的农业科技成果也无法真正有效应用和推广[7]。另外,贫困地区劳动力资源未得到真正有效开发和利用,再加上生产技术落后和自然条件恶劣,农民收入十分有限。

二、甘肃定西农民脱贫的路径重塑

农民脱贫问题不仅仅是经济问题,它涉及到自然、制度、文化、社会和人力资源等各个领域。而且,原有的以解决贫困农民短期生活困难为目标的政府主导下的输血式扶贫模式己无法彻底解决定西农民的贫困问题。因此,以科学发展观为指导,在国家和地方政府扶贫政策和资金的大力支持下,依靠定西农民的聪明才智和自力更生的精神,在理论和实践层面来重塑定西农民脱贫的多元路径就显得十分必要。

1.促进区域经济与地方优势产业又好又快发展是定西农民脱贫的根本途径

世界各国农民的脱贫实践表明,凡是经济发展较快、人均收入明显增长的国家,其贫困人口都大幅度下降,贫困程度明显减轻。在中国,农村贫困人口下降最快的时期是20世纪70年代末和80年代初期,原因是以家庭联产承包责任制为主农村经济体制改革解放和发展了生产力,农村经济获得全面快速发展,进而农民收入大幅提高。因此说,解决农民贫困问题,应大力促进农村区域经济又好又快发展,而发展地方优势产业又是促进区域经济发展的重要途径。就甘肃定西而言,一方面,要坚持把促进区域经济发展作为农民脱贫致富奔小康的根本举措,不断创新发展理念、转变发展模式,把调整经济结构作为加快经济发展的主攻方向,尤其要把发展工业作为带动农村规模化经营、促进农村富余劳动力就近务工增收和优化经济结构、增强综合经济实力的突破口,要形成以有色冶金、农畜产品加工、精盐化工、现代制药、水电矿产开发、装备制造为主的富有地方特色工业体系,不断提高工业对经济发展和财政增收的贡献率。另一方面,要坚持把产业扶贫作为由救济式扶贫向开发式扶贫转变、由输血式扶贫向造血式扶贫转变的重要措施,着力培育马铃薯、中医药、畜草等特色优势产业,从而走出一条以产业发展解决温饱进而带动农民脱贫致富奔小康的产业化扶贫之路。

2.建立起政府主导与市场运行相结合的反贫困机制是定西农民脱贫的关键

作为反贫困主要主体之一的国家,无论是发达国家还是发展中国家都十分重视对贫困落后地区的扶持,国家的大力扶持,是缩小贫困落后地区与发达地区差距的关键。这种扶持既有政府直接救济,也有政府通过各种渠道,以多种方式增加对贫困地区的基础设施投资和生产性投资。甘肃省定西市自 1983年开始大规模扶贫以来,各级政府投入了大量的财力、物力与人力来支持定西的经济发展,不仅制定了对针对定西贫困地区的优惠政策,而且建立了全方位、多层次的从中央到地方的扶贫体制。然而,以政府为主导的扶贫开发体制,在具体运行过程中也暴露出了一系列诸如扶贫资金来源单一、部门之间不协调、行政色彩浓厚、短期行为突出、忽视对贫困人口自我发展能力的培育等问题。因此,要实现定西农民脱贫致富奔小康的目标,必须把政府机制与市场机制有机结合起来,处理好政府与市场的关系,转变政府扶贫方式,完善政府行为,尊重市场规律,不断提高扶贫开发中政府行为的科学性和扶贫效率,切实发挥政府在扶贫开发中的主导作用。

3.党和政府的大力支持与广大群众的积极参与是定西农民脱贫的动力之源

定西的发展始终受到党中央、国务院和甘肃省委、省政府的高度重视和亲切关怀,得到了国家各部委和甘肃省直各部门以及社会各界的大力支持。1983年,党和国家将定西确定为全国最早实施区域规模扶贫的重点地区,开展了以“三西”农业建设为重点的扶贫开发,首开了全国扶贫开发的先河。2011年,《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》把定西市7县区整体纳入了六盘山集中连片特困地区进行扶持。2012年2月,甘肃省人民政府出台《关于支持定西加快扶贫开发促进经济社会发展的意见》,为定西经济社会发展提供了难得的机遇和强大的外部动力,必将极大地推动定西农民脱贫致富步伐。同时,在扶贫开发的进程中,各级党委、政府要带领广大干部群众积极推行参与式扶贫,继续实践和发扬“领导苦抓、部门苦帮、群众苦干”的“三苦”精神,自力更生,艰苦奋斗,通过民主管理和民主参与,充分发挥农村贫困群众的主体作用,激发广大群众自强自立、自我发展的决心和热情,从而彻底改变定西农村贫穷落后的面貌。

4.提高贫困农村地区人力资本素质是农民脱贫的战略举措

人力资本是构成生产力的最活跃、最宝贵的要素,是发展区域经济的主要动力与决定因素。要促进定西农村经济的又好又快发展,必须按照科学发展观的要求,实行优先发展人力资本的战略。定西贫困农村地区经济发展的最主要的瓶颈之一,就是人口素质低,农民文化水平、科学技术经营能力很难适应经济发展的需要。要使农村贫困人口能够从根本上摆脱贫困,就必须改善他们的健康状态,增加受教育机会,提高他们的生产技能和使用先进生产工具的能力。因此,要解决定西农民的脱贫问题,应更加注重人力资源的建设与开发,把有限的扶贫资源,科学合理有效的投放到农村基础教育、卫生健康,富民技术培训等方面。

[1]胡锦涛.在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2012-11-20).http://news.china.com.cn/politics/2012-11/20/content_27165856.htm.

[2]定西市统计局、国家统计局定西调查队编.定西2012统计年鉴 [M].定西:定西天河印务,2012:16.

[3]武亚军.从存活到可持续发展:定西模式研究[M].北京:经济科学出版社,2008:4.

[4]定西市工作情况汇报[R].定西:中共定西市委、定西市人民政府,2013.

[5]张俊红.新农村建设中农民脱贫问题研究:以甘肃省定西市为例[D].兰州:西北师范大学,2001(5):16,18.

[6]范振鹏.定西市扶贫办对2012年扶贫开发工作进行全面督查[EB/OL].(2012-11-13).http://www.dx.gansu.gov.cn/portal/xwl/bmdt/webinfo/2012/11/ 1352770079116109.htm.

[7](美)舒尔茨.论人力资本投资[M].北京:北京经济学院出版社,1992:2.