国审小麦新麦23的丰产性、稳产性及产量结构分析

2014-03-10范永胜马华平

付 亮,范永胜,李 洋,马华平

(1.河南省新乡市农业科学院,河南新乡 453003;2.河南九圣禾新科种业公司,河南新乡 453003)

国审小麦新麦23的丰产性、稳产性及产量结构分析

付 亮1,范永胜2,李 洋2,马华平1

(1.河南省新乡市农业科学院,河南新乡 453003;2.河南九圣禾新科种业公司,河南新乡 453003)

利用国家黄淮南片区试汇总资料,采用多种分析方法对新麦23和对照偃展4110的丰产性、稳产性及产量构成进行分析比较。结果表明,国审小麦新品种新麦23具有丰产性突出,稳产性好,适应性广,结构合理的特点。广泛适应于河南省(南部稻茬麦区除外)、安徽省北部、江苏省北部、陕西省关中地区高中水肥地块中晚茬种植,具有较高的产量潜力。

小麦;新麦23;丰产性;稳产性;产量构成

新麦23是河南敦煌种业新科种子有限公司和新乡市农科院2002年共同以弱春性抗病早熟广适小麦新品种偃展4110为母本,半冬性中熟大穗高粒重抗倒伏小麦新品种周麦16号为父本杂交,采用弱春性×半冬性杂交组配模式,系谱选择法选育而成的超高产小麦新品种。该品种2010-2012年度连续2年参加国家黄淮南片小麦春水组区试,2012-2013年度参加国家生产试验,2013年已通过国家农作物品种审定委员会审定(国审麦2013016)。为了使小麦新品种新麦23在生产上发挥更大的增产作用,探讨其高产途径和适应区域,利用国家区试数据,对该品种的丰产性、稳产性及产量结构进行分析。

1 材料与方法

1.1材料

利用2010-2013年度2年国家黄淮南片区试汇总结果和1年生产试验汇总结果,进行多年度多点联合方差分析,以测定其丰产性、稳产性及产量构成[1]。

1.2方法

数据计算采用中国农业大学与全国农业技术推广服务中心合作开发的软件区试99。

与对照种增(减)产百分数分析,主要显示品种的丰产性能。方差分析,采用当年多点常规方差分析。新复极差测验,主要分析品种间的差异显著性。互作方差稳定性分析,互作方差变异系数越小,品种越稳定。变异系数分析,主要是分析品种的静态稳定性,变异系数是对应的品种在各环境上的均值间变异(标准差)占该品种的总均值的百分比,反映了品种的静态稳定性。若变异系数小,说明该品种在不同的环境中变化小,静态稳定性好。一般变异系数值小,同时均值又高的品种是最理想的品种。稳定性与适应性分析,此分析包括品种离优度(Pi)和与最优互作(PGEi)分析。Pi值反映的是该品种在各试点上与最佳品种的平均差异,Pi值越小,差异越不显著;PGEi值是该品种在各试点上与该试点上最佳品种的互作均方,反映的是各试点上该品种与最佳品种的产量变化趋势的相似程度。PGEi值越小,越不显著,说明该品种在各试点上与最佳品种的变化趋势越一致[1-2]。

2 结果与分析

2.1丰产性

2010-2012年度参加国家黄淮南片春水组区试2年,2010-2011年度参加国家春水组区试,15点汇总,12点增产,平均产量8403.0kg· hm-2,比对照偃展4110增产2.6%,不显著,增产点率80.0%,居11个参试品种的第6位[3]。2011-2012年度春水组区试续试,18点汇总,17点增产,平均产量7066.5kg·hm-2,比对照偃展4110增产5.3%,达极显著水平,增产点率94.4%,居春水组15个参试品种的第2位[4]。2年区试平均产量7734.8kg·hm-2,平均比对照偃展4110增产3.9%,增产点率87.2%。区试最高产量10144.5kg·hm-2。2012-2013年度国家春水组生产试验,平均产量7095.0kg·hm-2,14点汇总,14点增产,增产点率100.0%,比对照偃展4110增产6.8%,居春水组生产试验第1位[5]。在3年47点次的试验中,有10点在6750kg· hm-2以下,占试点总数的21.3%;有19点在6750~7500kg·hm-2,占试点总数的40.4%;有10点在7500~8250kg·hm-2,占试点总数的20.0%,有8点在8250kg·hm-2以上,说明新麦23在国家的产量水平主要分布在6750~9000 kg·hm-2。

2.2稳产性及适应性

互作方差分析表明,新麦23在国家区试中方差值和变异系数均较小,说明该品种具有较好的动态稳定性。同时从表1中可以看出,新麦23的均值变异系数均在10%左右,相对较低,且均值最高,说明新麦23的产量稳定性随环境变化而改变的幅度小,静态稳定性较好。稳定性与适应性分析结果表明,区试中新麦23在2年2组试验中的Pi值均较小,说明该品种在各试点上与最佳品种的平均变异小,在试点间的普遍适应性强;第1年区试结果与最优品种的PGEi为略大,第2年区试结果与最优品种的PGEi为最小,2年变化不大,说明新麦23与最佳品种的产量变化趋势最相似。品种适应度分析表明,新麦23在3年3组试验中,适应度值均为92.0%,说明其适应性较好[6]。

2.3产量结构

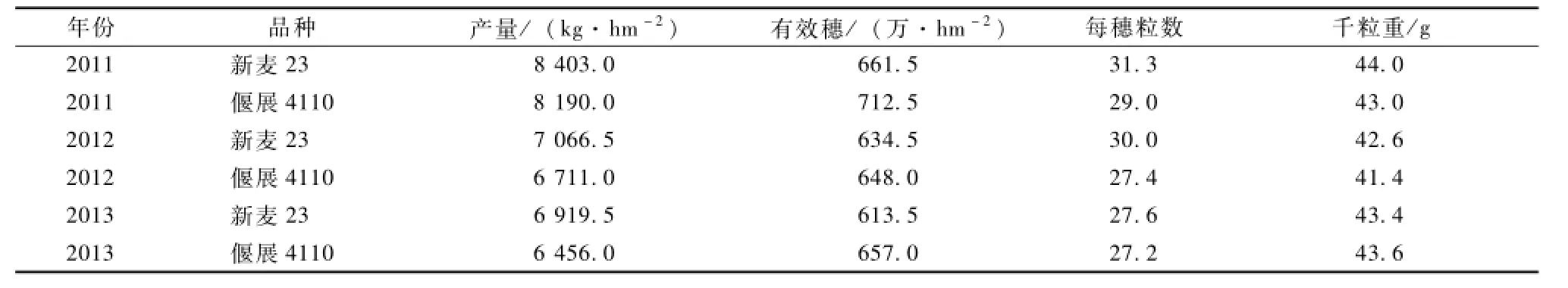

从表2可以看出,新麦23的单位面积穗数在630万·hm-2左右,最高年份达660万·hm-2,说明该品种的自我调节能力较强,从栽培和生物学的角度来看,可以通过增加单位面积穗数,来实现增产的目标;每穗粒数在30粒左右,年际间变化较小,说明该品种的结实性好;千粒重42~44g。从产量构成三要素可以看出,新麦23属大穗大粒类型,更适合高水肥条件下种植,采取有效的栽培技术措施,协调其产量构成三要素,一般产量可达8403kg·hm-2,甚至更高。

表1 新麦23及对照品种偃展4110在河南省小麦区试中的产量表现及稳定性

表2 新麦23及对照品种偃展4110的产量结构变化

3 小结与讨论

国家区试3年3组47点次的结果及丰产性、稳产性分析表明,新麦23号在所有试点上均比对照品种增产,最高产量达10144.5kg·hm-2,高产潜力突出,稳产性好,适应性广,尤其是它在时间、地点间丰产性能稳定,有利于小麦高产栽培措施的应用。

新麦23在6750~9000kg·hm-2产量水平下表现最好,产量构成最佳模式为有效穗数630.0万·hm-2以上,每穗粒数30.0粒左右,千粒重44g。

该品种综合抗病性好,抗倒伏能力强,适于河南省(南部稻茬麦区除外)、安徽省北部、江苏省北部、陕西省关中地区中晚茬中高肥力地种植,高水肥条件下更能发挥该品种的产量潜力。

参考文献:

[1] 张群远,孔繁玲.作物品种区域试验统计分析模型的比较[J].中国农业科学,2002,35(4):365-371.

[2] 李世平,张哲夫,安林利,等.品种稳定性参数和高稳系数在小麦区试中的应用及其分析[J].华北农学报,2000,15(3):10-15.

[3] 赵虹,王西成.2010-2011年度中国冬小麦新品种动态[M].北京:中国农业科学技术出版社,2012:70-90.

[4] 王西成,赵虹.2011-2012年度中国冬小麦新品种动态[M].北京:中国农业科学技术出版社,2012:67-93.

[5] 赵虹,王西成.2012-2013年度黄淮麦区小麦品种试验汇总[M].北京:中国广播电视出版社,2013:74-83.

[6] 曹廷杰,王西成,赵虹,等.国审小麦新品种周麦23丰产性、稳产性、适应性及产量结构[J].种子,2010(3):115-116.

(责任编辑:吴益伟)

S512文献标志码:A文章编号:0528-9017(2014)07-0998-02

文献著录格式:付亮,范永胜,李洋,等.国审小麦新麦23的丰产性、稳产性及产量结构分析[J].浙江农业科学,2014(7):998-1000.

2014-05-12

国家生物育种能力建设与产业化专项资金资助(国家发展和改革委员会、财政部、农业部);2013年河南省重大科技专项资金

付 亮(1984-),河南辉县市人,研究实习员,主要从事小麦遗传育种研究和区试工作。E-mail:flyingsky21@sohu.com。