曳湖街

2014-02-23刘宝凤

◇ 刘宝凤

曳湖街

◇ 刘宝凤

于是,不止一次地想像着那条街道的样子。我只知道县城在我们以东,曳湖街在我们以西,更靠近西安城方向。这样对曳湖街的向往更加浓重起来,总是盼着有一天家里也缺个啥农具,母亲能把我也带到曳湖街上去,亲自感受一下繁华集市的热闹景象。

可是家里农具非但不缺,而且全得让我讨厌。有时候我恨不得手工把哪个农具修理坏,结果那些钢铁和木头的组合坚固得要死。我的手险些被划伤后便死了心。我又想办法和那些经常赶集的人套近乎,有一次有人带我走到了半道,被母亲叫了回来。我嘴噘脸吊地跟着她往回走,心里一百个不情愿。

再后来,偶尔间听父母提及我的曾祖父是曳湖街的人,家里攒了好多钱,把我们现在居住的村子方圆百里的地都买下了,于是他便搬到了这里。之前我心里还奇怪,祖母的娘家就在曳湖街紧挨着的村子里,怎么会把曾祖母嫁到我们这荒岭上来。这样联系起来想,便觉得能理解了。

我总想在父母那里追问更深的渊源,他们对以前的事不愿意多说,也或者他们所知道的不过如此。从这些零碎的话里面,我有了不一样的心动,那就是这么算来,我就是曳湖街的人了,这样一想,顿时有了优越感,希望自己也能去曳湖街居住。曳湖街?那是啥地方啊,跟柏油路挨着,是通往西安城的必走之路。

于是在我幼小的心里,把曳湖街神化成了自己的城市。

寻根的想法,更是犹如百猫扰心。

当然我也只能想一想,没有人带我去曳湖街,我自己是没有那个胆量去的,何况十多里路又不通车,我自己也不认路。

幸运的是没多久,我被选去曳湖镇中心小学参加数学竞赛。乡上很重视这件事,便让父亲开拖拉机送大家去。镇上的教室明显比我们村上学校条件好,桌椅很新,不像我们的课桌破烂不堪,桌兜下面的板子早都不知所踪,只好从家拿绳子去绷一个平台出来,把书包放上去。这让我对曳湖街的好感又加一层,好像把小学校园变成了曳湖街的缩影,从这个缩影里就能一窥它的全貌。

出了考场,父亲问我考得咋样,我说都答完了。父亲特别高兴,让我和他去街上唯一的一家饭店吃饭。饭店开在柏油路的北侧,也就是街道口。落地的大玻璃,还有高高挂着的店牌,让我很是新奇。吃饭的时候我有些拘谨,因为老师就坐在边上。不过当我发现他们不停地说话无心理会我时,便放下心来,把筷子不停地伸到那盘牛肉碟子里,吃得满嘴流油。

遗憾的是我的心思全放在吃上,把去曳湖街玩耍的事全忘了,吃过饭我们就坐拖拉机回来了。曳湖街于我还是陌生的,陌生到我去了一趟,却连它的脉博都没触及到。

直到上中学的一天,我去娜家玩,撺掇她带我去曳湖街。因为娜经常和母亲去曳湖赶集,闭着眼睛都能找到路。娜犹豫不决,我也在一旁干着急,要知道我对曳湖街的向往已深埋在心底了,不能亲眼去看上一看,总觉得心里有个疙瘩,想解解不开。而且曳湖街的集是每星期逢一、三、五才有,那天不知怎的学校居然没课,这千载难逢的机会我真不愿意错过。

终于说动了娜。她带我穿过乡上的石子路,再从麦田的小路一直向西走,拐了无数个弯,再过一座桥,从好几个村子穿过便到了。

那是和县城完全不同的感觉,县城大而且卖东西的全都在店面里,曳湖街则不然,简单的几条街道,横竖交叉的两条主路,卖东西的全都摆在了街面上,人流攒动,水泄不通。

曳湖街卖的东西大都很常见,家里用的农具,锅上灶用的篦子案板,还有猪仔羊仔,也有那么几头牛,拴在人少的空地上,不注意便啪地拉出一大坨屎来,或者唰唰唰地尿尿,看得人恶心不已。避过这个,我感觉最吸引人的是卖吃食的,感觉空气中都蒸腾着一股子饭味,油辣酸甜,闻得是真真切切。

人挤人很容易就带动了气氛,好像曳湖街真就成了繁华的代名词,我几乎要被眼前的景象惊呆了。当短暂的迟缓过后,我又想起了寻找祖父老家的事儿。我记着父母说过曾祖父原先住在石板路的西侧,门口有个大石头。我便拉着娜挤呀挤,找着石板路。石板路南北朝向,是曳湖街最主要的一条干道,卖吃的几乎都集中在这里。石板路东是一条干渠,干渠的东边有商店,门口和石板路用厚厚的石板连着。

我想应该就是这里了吧,放眼去看旁边的土房子,并不见得比我们村子的好,有些人家的墙还是石头垒的,这样就有些失望了。在我的脑海里,我的根应该在一家高门大户里,黑漆漆的大铁门,威严的门两端卧着两头小狮子。这落差太大了,我有些失落。不过转念一想不对呀,既然我家祖上那样有钱,怎么会住在这样的破院子,便挑着村子里好一点的房屋找。终于在一个角落发现一座两层楼,门口没有石狮子,却在门楣上镶嵌了两块印着狮子的花砖。我心里好像一下找到了着落,后来无数次地在心里猜想这院子住着怎样的人,似乎那家人就真的是我的亲人了。

我还特意又一次去了曳湖镇中心小学,找到了我们吃过饭的那家饭馆,两者之间的一条十字路就是曳湖集的核心,这叫我意外也叫我失望。第一次来是初秋,那天没有集,大清早又有雾,街道光秃秃,几乎没有个人影。街道上的铺面也都没有开门,能看到的无非是一个比家里院门稍大些的木门,紧掩着,像闭紧嘴巴的人,没有声语,让人猜不透这里面有啥。现在这些门全都敞开了,迎接着八方来客,里面还时不时地人声鼎沸,嘈杂忙乱。就好像一个人沉默许久,终于有机会大展歌喉了,那些店主拼力地拉着买主,呼着喊着,手里一边给这个找钱,一边给那个从柜台上拿东西,眼睛却早落到新进门的顾客身上了,真正恨不得多长几只手把每个进门的人都拉住。

街面上摆着卖吃的更是一家挨着一家,凉皮饸饹米线,豆腐脑油饼油条,店主的吆喝声像是在唱戏,悠长婉转:老哥想吃啥坐,老嫂子你来了,女子跟你爸往这坐……那热情的招呼声,我几乎要以为店家和吃客是认识的。娜拉着我坐下,要了两碗饸饹,窄又长的木头条凳一溜坐着人,随便看有人起身我们便插个缝坐进去,饸饹哧溜几口就吸进了肚子里,感觉没饱,想再吃又舍不得。口袋里没几块钱,还想买些喜欢的头饰。

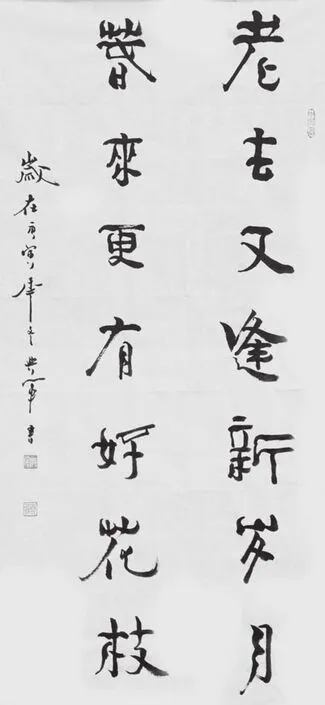

蒋典军 书法

娜说曳湖街大着呢,我就想搞清楚有多大,于是我们顺着街道从东走到西,又顺北走到南,集市就从交叉着的十字往四边扩散,人多的时候集就大,人少的时候集就少。反正不管集大集小,人都是满满当当的,有些地方还得挤着身子过。我们在集市上穿来穿去,看了这样看那样,步量了无数次,我感觉曳湖街确实大,一天的时候都磨缠在里面了。太阳要落西山了,集也散得差不多了,我们这才往回走。沿途总是碰到村子的人,他们有的骑着自行车,有的推着轻便车,还有的拉着架子车,有的来卖地里新挖的葱,有的来集上逮猪仔,有的就是来集市灌个酱油醋。我在集市上转来转去,也没碰见过几个村里人,心里想着假若把哪个人扔进集市去恐怕连个影都找不着,可见曳湖街真是大啊。

后来我去省城求学离开家乡,就没有再去过曳湖街。偶尔坐车经过,能看到曳湖街新盖了一个门楼,再往里面看,一切都是模糊的。

去年初冬,偶然的机会我又去了一趟曳湖街道,距上一次去那里已经有十多年时间了。想起小时候对曳湖街的痴迷,自己都觉得可笑,那时候曳湖在我心里就是城市的象征,繁华绚丽,拥挤热闹。这么想着便走到南边的街头,空旷的街道一眼就能望穿,顶头的地方开了一家超市,看样子规模还不小。我又往前走,横着的街道只有三四家卖吃食的,才下午一点的光景,案板上已经没有多少东西了。仅有的三两个油糕又扁又瘦地缩在茶盘里,老板也眯缝着眼似睡似醒地晒着太阳,锅里的油早都凉得没音了。我问老板,今儿个没集吗?人怎么这么少啊?老板气息极弱地说,有呢!

我往西边拐几步,来到石板路上,人稀稀拉拉,卖东西的人也少,几个卖老笼和卖锄头把地摊前也是人迹稀少。往街道北头看去,街的另一头依稀可见,这还是我心里的曳湖街吗?是我长大了,还是曳湖街缩小了,怎么只有这么大点地方?我不相信自己的眼睛,再次从东头走到西头、从北头走到南头,用脚一下下丈量街道。石板路老了,有些地方略有塌陷下去,两旁的店铺装修过,厚重的木窗已经换成大块的玻璃,这反而少了些原有的神秘感。之前厚重的木窗挡着,空出来的缝隙只能挤进去一点阳光,人的目光是无法触及的,越是那样,越想进去看看店里到底藏着什么,而现在从玻璃一眼就能看得大概,再也没有进去的欲望了。

不知道是我走的地方多了,眼界自然开了还是别的原因,我总觉得,曳湖街小,真小啊。小时候我觉得这里神圣且遥不可及,每来一次都感觉离城市更近一步,好像来的多了,自己就会变成像城里人一样的人,可是现在,我突然觉得这就像村庄里的一条街道,其实这本来就是村庄的一条街道。

听摆摊的人说,现在曳湖街周边的村子商店随处可见,来曳湖街道赶集的人就越来越少了,慢慢地集就越散越小了。可是没有热闹的集市,没有拥挤的人群,曳湖街还有什么意思?觉得曳湖街再也不是城市的代名词了,它就是一条寂寂的街道,在繁华散尽的一刻沉默着。这么一想,心里顿时非常酸楚。