滥竽充数的乐手

2014-01-16文_曾颖

文_曾 颖

滥竽充数的乐手

文_曾 颖

所有的青春,没什么不同,每一代的轨迹其实都有相似之处。只是隔着岁月的两端,我们觉得不一样了。

那是因为我们观察的角度变了。其实,爸爸妈妈的青春和孩子的没什么不一样。

故事提供者:彭聚宝(互联网金融业从业者)

讲述背景:读初三的女儿不断地在学校的社团间跳来跳去,希望自己能成为全方位的优胜者,独占鳌头。为此,她甚至不惜代价。这引起父亲深深的忧虑,由此引出这段父亲年轻时的糗事。

人的一生,最不易回答的问题是:“你究竟想要什么?”有的人终其一生也没有找到答案;有的人以为找到了,但历经千难万险终于得到想要的结果时,却发现一切全是错的。这段话,似乎就是我青春岁月的真实写照。

1988年,我18岁,从职业高中毕业后,在一家位于山区的企业上班。这家企业是在原“三线”工厂搬迁后的旧址上重建的,生产区配有全新的设备,生活区却很旧,员工以外地的老工人为主,再加上我们一帮半大的孩子。因此,整个厂区充满了热闹、喧嚣和狂躁的气息。这种气息有蓬勃和高昂的一面,也有难以隐藏的破坏力——每天八九个小时的劳动根本无法消耗掉我们旺盛的精力,下班之后,我们上山抓鸟、下河摸鱼,偶尔也会把附近村民家的狗或者鸡当成猎物。而一旦被发现,就会被追得满街跑,甚至会与村民发生激烈的冲突。

在一次与村民的大规模冲突之后,我们厂被县领导点名批评,厂长急了,他想不到青年职工的业余生活问题,居然成了威胁他乌纱帽的大问题。为此,厂长召开了专题厂务会,要大家想想如何消耗掉年轻人过剩的精力。播放录像带、搞篮球队、建台球室、开设图书室、办舞会等建议都被提了出来,几经考虑,厂长决定来个大动作——组建一支电声乐队。相比其他厂已经成熟并且强大的篮球队、图书室或俱乐部,电声乐队更加时尚新潮,而且不用这类动静大的招数,不足以改变我们厂在上级领导们心中留下的坏印象。

厂里要组建乐队了!这无疑是爆炸性的好消息,全厂几百号青年职工顿时就炸开了锅。大家都跃跃欲试,乐器还没买回来,就有100多人报了名,这哪里是组建电声乐队,组个交响乐团都可以。

事实上,电声乐队只需要鼓手、键盘手、吉他手和贝司手,最多加个吹萨克斯管和拉小提琴的,再加上歌手、领队和搬杂物接电线的,也就10个人。这百里挑十的概率让很多人都知难而退了,但我坚定地要去试试身手。我一直梦想能学会一种乐器,然后像我佩服的一个哥们儿那样,到夜总会去干一晚上挣10元钱的好买卖。

我去竞争哪种乐器呢?架子鼓?显然不行!虽然我很想成为鼓手,但负责组建乐队的工会主席的儿子喜欢打鼓,这个名额就不必考虑了。

键盘手?厂里有几个年轻人读书时都学过电子琴,但最后这个位子给了厂里长相最漂亮且最有望成为厂长儿媳妇的兰兰。

吉他手由供销科科长亲自担任,小提琴手的空缺由厂里子弟学校的音乐老师填补,吹萨克斯管的位子也有人自带乐器占领了。最后只剩下一个贝司手的名额供我和剩下的七八个人竞争。

坦白地讲,我对贝司几乎一无所知。我只知道那个大家伙可以发出低沉的声音,至于它在乐队里起什么作用、怎么样起作用,我完全不知道。但是,贝司手是乐队成员,争取到就可以进入乐队,可以站在舞台上,接受人们羡慕甚至嫉妒的目光,说不定还会有女孩子因此喜欢上我。

在想象的鼓动下,我不顾自己对贝司一无所知和连简谱都不怎么认识的事实,毅然决定参与竞争。当然,我最明白的是,这次选拔乐队成员不是依据演奏水平。

于是我靠着做副食生意的父亲,在公开选拔大会开始之前给所有可能成为评委的领导和工会干事们,每人送了两瓶在当时可是稀罕物的啤酒,并且承诺,如果我入选,一定请他们吃饭。

巧的是,那天从外边请来的专家评委,正是我那位在夜总会演奏的哥们儿,这使得我对原本最害怕的乐理考试也不再感到恐惧。考试时我都还没弄明白乐谱上的那些数字是什么就考过了。发榜的那一刻,我看到人群中有一双充满怨恨的眼睛向我投来鄙夷的目光,那是我的竞争对手海文,他曾在学校乐队里当过贝司手。

排练开始了,但是从第一天起,我就深刻地体会到“滥竽充数”是怎么一回事。我抱着那把笨重的贝司,按着粗粗的金属弦,完全找不着调,我只能尽量把音量调小,怯生生地按出咚咚的响声来。而悲惨的是,整个乐队像我这样的人还不止一个,大家都在“摸索”和“学习”的幌子下,尽量掩饰自己不懂装懂的窘态,小心地对付着手中的乐器,让它尽可能不发出刺耳的声音来。即便如此,我们排练的地方,仍像蒙着一床大棉被的两拨人在打架,砍杀声、击打声,甚至鸡鸣鸭叫声都有,唯独没有和谐的音乐声。

那时我还坚信,经过一番苦练,我们一定能演奏出优美的音乐。为此我专门跑到县城求教,老师们对牛弹琴般教了我无数遍之后,最终决定放弃。为了打发我,他们传授给我一个秘诀——只按两个固定的和弦,永远跟着定音鼓走,他快我快,他慢我慢。这样,至少可以让我的贝司声不会显得太突兀、太怪异,再加上我最拿手的洋洋得意的表情,混过去应该不成问题。

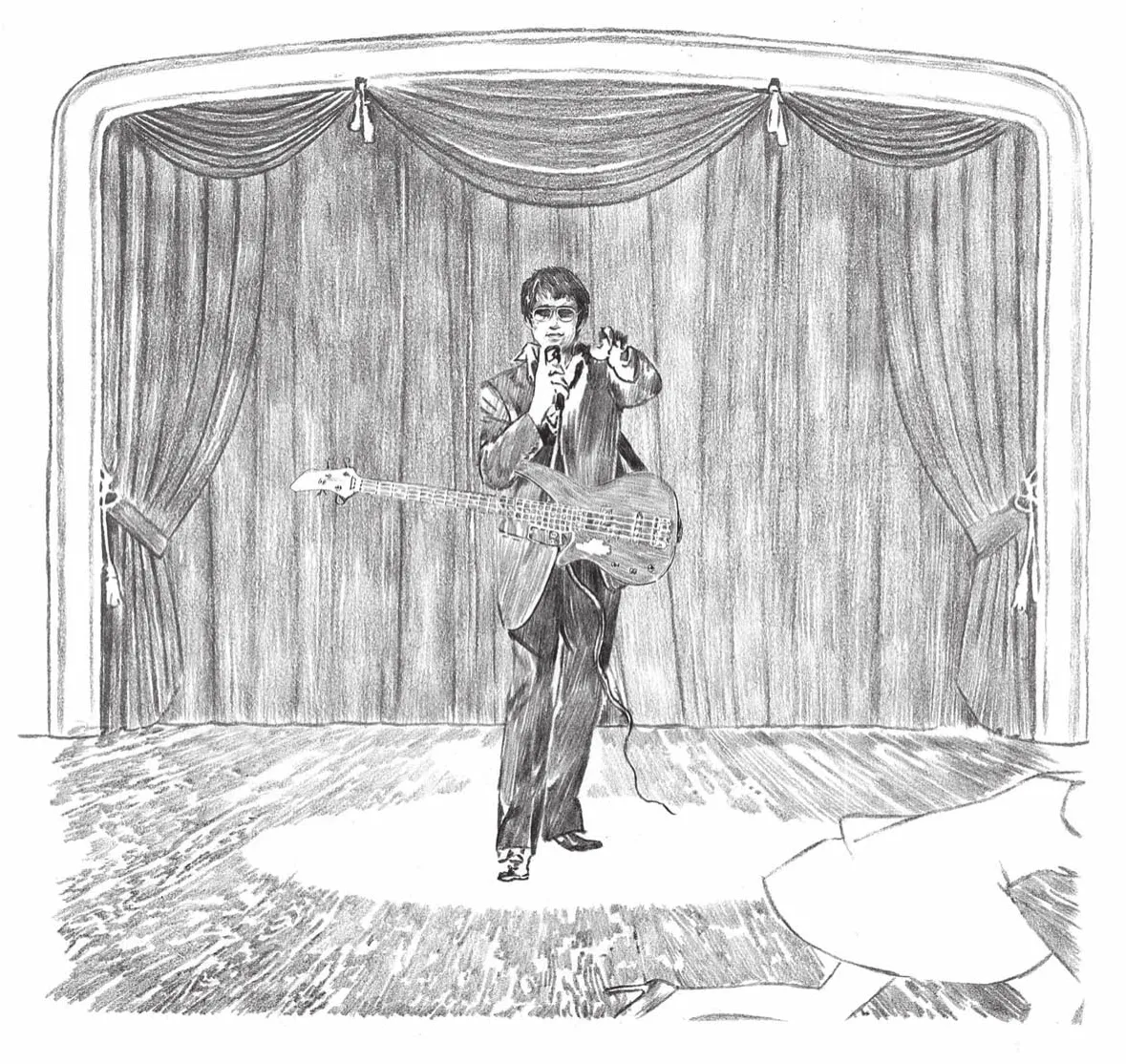

乐队的其他成员似乎也经过高人的指点,都掌握了一些蒙混过关的方法。于是,我们的乐队渐渐从“混战”变为“群殴”,并逐渐演变为“撕扯”,虽然有时会荒腔走板,但节奏大体上还是整齐了,我们勉勉强强地准备了10首歌曲,就开始汇报演出了。

那天的汇报演出舞会异常尴尬,也许是我们的音乐风格太独特,让听众无法消受,我们准备的10首歌曲已演奏完一半,也没有一个人出来跳舞,眼看着要冷场了,才有厂领导带头,把大家赶到舞池中。那样的气氛,那样的感觉,令我一生难忘。我也知道了,对一个人最大的惩罚,不是冷落他,而是让他干他根本做不了的事情。但更可怕的是,他自己还不知道!

专栏结束语

经过3年的连载,“爸爸妈妈的青春”专栏于本期结束。通过36段精彩的青春故事,“70后”看到了自己的青春,“80后”看到了自己的童年,“90后”“00后”看到了不一样的父亲、母亲。所有的青春都是相似的,充满了激情、狂躁、迷惘、挣扎、焦虑和喜悦。通过这些无差别的青春记忆,我们再一次感受到“青春”这个难以定义是苦、是甜、是酸还是辣的尤物无与伦比的魅力。

曾颖,职业网络工作者、资深媒体人、业余文学爱好者。常以“不务正业”的形象混迹于江湖,写专栏、泡论坛、发博客、玩微博,精通各种雕虫小技,以小说和杂文写作为主,出版多部作品集,在国内多家媒体开设专栏。现居成都。