莱州湾凹陷东部新生代走滑构造特征及油气勘探意义

2014-01-13周东红吕丁友

史 浩,周东红,吕丁友

莱州湾凹陷东部新生代走滑构造特征及油气勘探意义

史 浩,周东红,吕丁友

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津塘沽 300452)

莱州湾凹陷位于渤海南部海域,为中生界基底之上发育的新生代半地堑。郯庐断裂带分东西两支穿过莱州湾凹陷东部,在新生代盖层中表现出渤海最复杂最典型的为NNE向的右旋走滑断裂特征。其中东支断裂在渐新世以后活动强烈,发育多条NNE向走滑断层及NE向伴生断层组成的复杂断裂带。走滑断裂带内断层展布符合右旋单剪作用下的脆性走滑剪切模式,地震方差切片存在右旋运动拖拽断裂证据。通过对主断裂活动期次分析表明,研究区主要有三期大的构造活动,同时形成了三期构造反转。应力分布的局域性导致了形变特征的差异性,产生了褶皱、挤压反转、掀斜断块、花状构造等典型的构造类型。研究区首次利用三维地震资料对本区构造特征进行了分析,研究认为走滑活动形成了良好的构造背景、优越的油源及运移等成藏条件,具有较大的油气勘探潜力。

莱州湾凹陷;郯庐断裂;右旋走滑;反转;油气勘探

郯庐断裂是纵贯我国东部一条区域性的深大断裂,普遍存在于我国东部主要盆地构造体系之中,并在新生代表现为典型的右旋走滑特征。近年来的油气勘探结果也表明,郯庐断裂新生代构造活动对渤海海域的油气藏分布有着直接或间接的影响[1,2],是寻找油气藏的重要的有利区带之一。

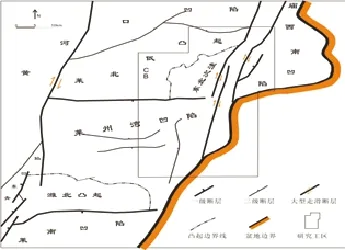

莱州湾凹陷位于华北板块东部、渤海海域南部,为中生界基底之上发育的新生代半地堑(图1)。剖面上表现为北断南超、东断西超的凹陷结构。郯庐断裂莱州湾段分东、西两支主断裂通过该凹陷两侧,并控制和影响了该凹陷的结构特征。该凹陷东部,渐新世以后郯庐断裂莱州湾段东支断裂活动强烈,发育多条走滑断层,对凹陷渐新世以来的构造演化具有明显的影响,形成了类型多样、形态较好的构造圈闭。2010年,KL6-4-1及KL6-5-1井相继成功钻探,并获得了重要的油气发现,证明了本区是一个有利勘探新区。

图1 莱州湾凹陷区域位置图

1 莱州湾凹陷东部新生代走滑构造特征

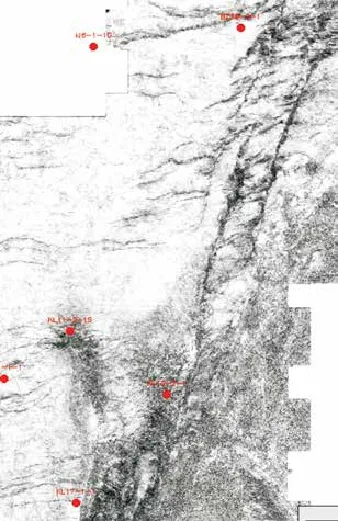

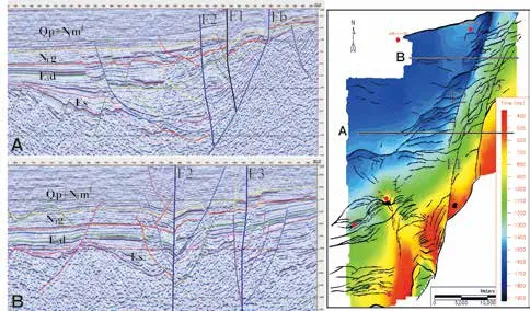

图2 莱州湾凹陷东部地震660 ms方差切片

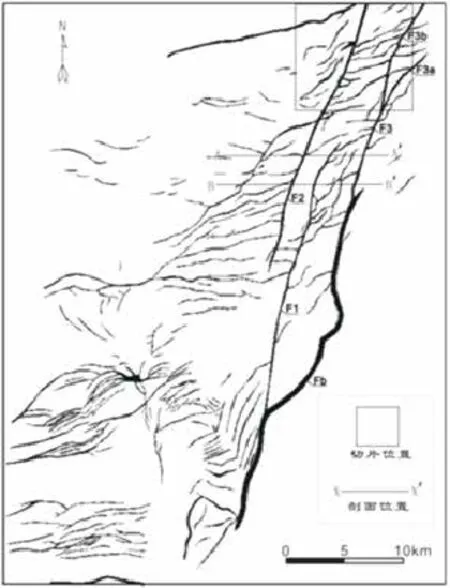

图3 莱州湾凹陷东部古近系末期断裂系统图

根据本区的三维地震方差体切片和振幅切片可清楚地看到,本区断裂非常发育,主要发育走滑断裂及其伴生断裂,走滑断裂构造叠加在早期伸展断裂构造之上而又保持相对的独立性和完整性[3],构成本区新生代复杂的走滑构造系统(图2,图3)。

1.1走滑断裂特征

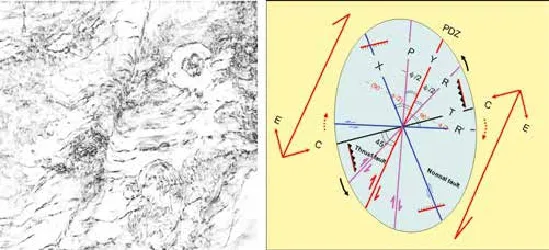

平面上,发育呈线形或带状分布、NNE走向、雁行排列的走滑断裂组成的断裂带。研究区南侧,靠近盆地边缘,走滑断层F1断层与盆地边界断层Fb合二为一,向北与Fb断层分离并呈NNE走向向北延伸;F2断层与F1断层呈左阶斜列特点;F3断层形成于盆地边界断层的转折处,向北逐渐延伸并分叉成两条断层F3a、F3b;F1与F3断层走向具有明显的变化特征:由南向北,走向呈NNENE变化。整体来看,本区走滑断裂在走向上显示出明显的分带性和右旋变形特征,符合右旋单剪作用下的脆性走滑剪切模式,在1 200 ms附近方差切片可见典型的右旋走滑活动证据(断裂两侧表现出典型的牵引弯曲现象)(图4)。

剖面上,主要发育1~2条高角度的走滑断层组成的断裂带(图5)。在研究区中南部,处于盆地边部,新生代走滑断裂沿着盆地边部断裂面发育,表现为一条正断层(F1),倾向西倾,断层上陡下缓;在研究区中部,主要发育2条陡倾的走滑断层,断层向上延伸至海底,向下直插入基底,主走滑断层带中部地层发生了明显的向西逆冲—推覆作用,同时盆地发生挤压反转、盖层褶皱变形及花状构造的等伴生构造特征(图5A剖面) ;在研究区北部,主要发育2条走滑断层(F2、F3b),断面上陡下缓,均向西倾,走滑西侧及走滑带内部,地层发生较强烈的向东逆冲—推覆作用(图5B剖面)。整体来看,走滑断层断面在新近纪较陡,在古近纪变缓,断面倾向变化明显,南侧西倾,中部东倾,北侧西倾,断面表现出典型的“丝带效应”特征,断层两侧地层产状、断距变化较大,盖层厚度突变,它们是深断裂在新生代时期右旋变形的典型表现,以右旋走滑挤压分量形成的压扭变形为主要特征。

图4 莱州湾凹陷东部新近系右旋走滑断裂特征(1 200 ms方差切片)及右旋走滑应力椭球模式(据Sylvester,1988年修改)

图5 莱州湾凹陷东部右旋走滑断裂特征

1.2伴生断裂特征

从古近系末期的断裂平面展布来看(图3),走滑带西侧及走滑带内以NE向展布为主的断裂非常发育,多终止于走滑断层或分布于走滑断层间或联结两条走滑断层,组成了典型的走滑伴生断裂。

走滑断裂F2西侧:NEE-NE走向、SSE-SE倾向、平面上呈帚状的一组正断层,向东终止于走滑断层F2;走滑断裂带F2与F3内:发育NE(局部NNE)走向、NW倾向、平面上呈近平行斜列的一组正断层;断面倾角上陡下缓,向下逐步向古近系早期伸展断裂滑脱,古近系、新近系持续活动,地层掀斜变形特征明显,与走滑断层形成典型的花状构造样式[4](图5)。

本区伴生断裂特征表明,新生代整体上受郯庐走滑断裂右旋活动影响较大,以右旋走滑拉张分量形成的正断层为主要特征。

2 走滑断裂的演化特征和活动期次分析

2.1区域演化特征

郯庐走滑断裂带是多种因素、多期构造活动复合叠加作用的产物,演化的不同时期动力学机制各不相同,但整体受控于东亚大陆的演化。中生代至古近纪早期(42 Ma之前),由于扬子板块向北楔入,持续作用于华北板块,太平洋板块向北北西向俯冲,使北北东向的郯庐断裂带发生左旋走滑运动。古近纪晚始新世沙三期(42 Ma以来)太平洋西岸的构造发生了转折,太平洋板块由北北西向俯冲转为北西西向俯冲,使郯庐断裂带转为右旋走滑运动,这个时期以来,在渤海湾盆地东侧营潍走滑构造带转为右行活动;渐新世东营期(32 ~ 27.4 Ma),渤海湾盆地的走滑构造系统加剧了走滑运动,在盆地的局部派生了挤压应力场,伸展作用减弱,反转构造和花状构造在走滑构造带上比较发育;之后,盆地进入了坳陷阶段[5-7]。从本区典型剖面分析表明,新生代前定型的郯庐断裂系所产生的深断裂是新生代以来盆地构造演化的基本背景条件,新生代以来郯庐走滑断裂的演化与早期深断裂具有一定的继承性。

2.2走滑断裂主要活动期次分析

走滑分支断层是走滑断裂主要活动期的产物,是走滑断裂的伴生断裂,与主干走滑断裂组成的正(负)花状构造样式,可以分析走滑断裂的应力状态和主要活动期次。另外,构造反转活动是与区域构造活动密切相关的。产生于本区走滑断裂带内的构造反转形成机制主要为走滑扭压作用产生的构造反转变形。

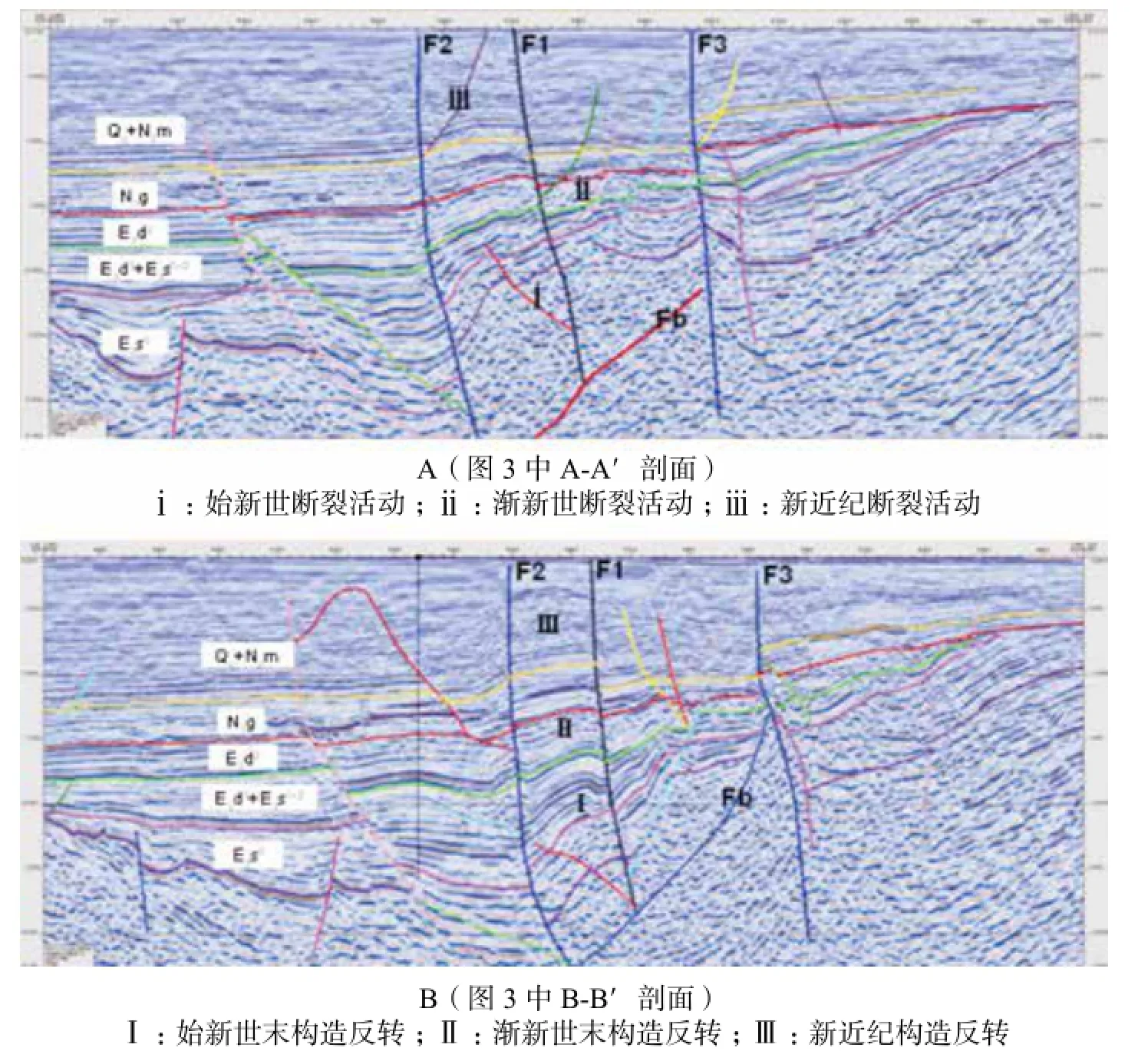

图6 走滑断裂主要活动期次分析图

图6A是过走滑断裂的地震剖面,从中可以清楚的看到,主要有三期走滑分支断裂(ⅰ、ⅱ、ⅲ),分别对应于始新世、渐新世和新近纪断裂活动;这三期构造活动形成了与之相伴生的三期反转构造(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)(图6B)。

其中,始新世末期到渐新世时期,发育多条分支断裂,即走滑ⅱ期分支断裂,表明本时期是走滑断裂的主要活动期,同时也是区域上的构造大规模反转期,地震剖面表现为区域的不整合(渐新世末)特征,本区走滑断裂带同时还伴有明显的挤压反转变形特征,即Ⅱ期反转构造。

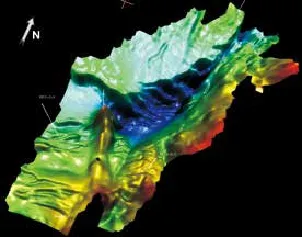

图7 研究区始新世E2s2底可视化图

3 油气勘探意义

本区的油气发现主要集中于古近系Ed3和Es3,这与本区典型的走滑构造特征有着密切的关系。

3.1走滑活动创造了优越的生烃环境——莱州湾凹陷东北次洼

古近纪晚始新世沙三期以来,在区域右旋应力场的作用下,使走滑带西侧地层以NE向作相对运动,改变了古近系裂陷期形成的莱州湾凹陷菱形结构,凹陷沉积中心发生了迁移,形成了莱州湾凹陷东北次洼(图1、图7)。同时,活动性强的控洼或控凹陷的断层及活动性强的走滑伴生断层产生了大的垂直断距和掀斜活动,导致了在这些断层的下降盘沉积物的快速堆积和沉积,在弱氧化强还原的环境中形成很好的烃源岩,为油气富集提供了物质基础[6]。

3.2走滑活动形成了良好的油气聚集场所——圈闭

区域应力场在局部地区存在差异性,从而形成了不同的构造类型,决定了圈闭和油气藏类型的多样性。本区主要有三种圈闭类型:①走滑伴生断裂形成的掀斜断块群;②走滑断裂夹持形成的挤压反转半背斜;③走滑断裂夹持形成的断背斜。这些构造圈闭面积较大,且多层系发育,类型较好,为油气聚集提供了良好的储集空间。

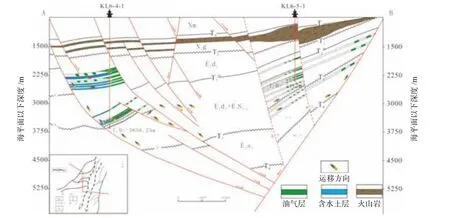

3.3走滑活动形成了通畅的运移条件——走滑伴生断裂

走滑主断裂是长期活动的断裂,多期走滑活动在沉积地层中所派生的若干与其斜交的伴生断层发育,直接沟通烃源岩,形成了良好的油气运移通道,而具有压扭性的主走滑断裂则起到良好的侧封作用(图8)。

图8 研究区油气运聚模式

4 结论

莱州湾凹陷东部新生代具有典型的右旋走滑特征,具有典型的右旋走滑活动证据,发育典型的走滑构造样式,凹陷结构明显受走滑断裂控制。

通过对本区断裂活动期次分析表明,本区主要经历三期大的构造运动,即始新世末期、渐新世末期、新近纪构造运动,第四纪基本结束;三期大的构造运动,形成了三期构造反转,即沙三段沉积末期、东营组沉积末期和明化镇组沉积末期。

本区走滑构造活动,形成了良好的油气成藏条件——烃源、运移通道和聚集场所,呈现出较大的勘探潜力。

[1] 邓运华.郯庐断裂带新构造运动对渤海东部油气聚集的控制作用[J].中国海上油气(地质),2001,15(5):301-305.

[2] 胡贤根,谭明友,张明振.济阳坳陷东部走滑构造及其形成机制[J].油气地质与采收率,2007,14(5):42-45.

[3] 漆家福.渤海湾新生代盆地的两种构造系统及其成因解释[J].中国地质,2004,31(1):15-21.

[4] 王国纯.郯庐断裂与渤海海域反转构造及花状构造[J].中国海上油气(地质),1998,12(5):289-295.

[5] 朱光,王道轩,刘国生,等.郯庐断裂带的演化及其对西太平洋板块运动的响应[J].地质科学,2004,39(1):36-49.

[6] 夏庆龙,田立新,周心怀,等.渤海海域构造形成演化与变形机制[M].北京:石油工业出版社,2012.

[7] 侯贵廷,钱祥麟,蔡东升.渤海中、新生代盆地构造活动与沉积作用的时空关系[J].石油与天然气地质,2000,21(3):19-23.

精准“B超”让复杂油藏无处藏

2014年以来,渤海油田勘探开发捷报频传——渤中8-4构造在新近系收获百米厚油层 ;5月,垦利3-2油田群成功投产。

成绩的取得由多种因素促成,但在渤海石油研究院院长田立新看来,新近系高精度地震储层描述技术发挥了关键作用。

新近系储层描述技术是渤海石油研究院十年磨一剑之作。据介绍,目前,新近系油气储量超过渤海油田总储量构成的60%,产量贡献也超过年总产量的50%,其对于渤海油田实现油气产量目标的重要性不言而喻。

虽找准了方向,但新近系油藏的复杂性让勘探开发困难重重。中海油总公司勘探专家、研究院地球物理方法首席工程师沈章洪打了个比方,新近系储层像撒在地毯上的饼干,横向看是一朵朵的,纵向每个储层都有厚薄的变化。要想保证钻井的命中率,打井前必须做一个精确的“B超”,把储层结构认识得八九不离十。

勘探地震首席工程师吕丁友说,渤海新近系陆相沉积环境下的储层横向变化较大,规律性难以把握,要照搬国外技术来准确预测储层难度极大。

2003年以来,渤海油田通过产、学、研一体化,系统开展了渤海海域新近系油藏地球物理创新研究和技术攻关。首次发现的新近系储层最敏感的地球物理识别参数,成了攻关的突破口。研究院创新性地提出受速度横向变化控制的低幅度圈闭是渤海油田新近系勘探突破的关键,建立了新近系低幅度圈闭的识别方法和技术流程。

此外,科研团队集成创新了新近系储层精细描述技术体系。其中Radon谱约束下的地震数据规则化反演及海量地震三维可视化两项技术获国家发明专利,多项自主研发技术在地球物理行业国际顶尖科技论坛——美国勘探地球物理学家学会(SEG)年会上获得国际同行的高度评价;该技术体系同时获得国家储委的高度认可,并被采纳形成了国家级行业技术规范——《海上石油天然气储量计算规范》。2013年年底,新近系高精度地震储层描述技术荣获总公司科技进步二等奖。

由于项目研究过程与勘探开发实践紧密结合,因此成果的产业化也相当迅速。自2003年以来,渤海油田新近系勘探发现的渤中29-4、渤中28-2南等十多个油田,为渤海油田2010年实现3 000×104t油气产量及后续稳产提供了有力的支持。此项技术还指导了渤中19-4、秦皇岛32-6等十多个油田的开发和综合调整,储层预测精度、开发井的钻井成功率及油井产能大幅提升,其预测砂体的钻遇率超过98%,处于国际领先水平

摘编自《中国海洋石油报》2014年8月11日

Cenozoic Strike-slip Tectonic Character and the Significance of Oil and Gas Exploraton in Eastern Laizhou Bay

SHI Hao, ZHOU Donghong, LV Dingyou

(Tianjin Branch of CNOOC Ltd.,Tanggu Tianjin300452,China)

Laizhou bay sag is located in the south of Bohai sea region, being a Cenozoic half-graben developed on the basement of Mesozoic. Tan-Lu fault belt is divided into two fault branches, the west fault branch and east fault branch, running across Laizhou bay sag, being the most complex and typical NNE direction dextral strike-slip fault belt in Cenozoic. The east branch fault was extremely active after Oligocene, resulting in the development of a number of NNE direction strike-slip faults and NE direction associated faults, forming complex fault belt. The fault distribution within strike-slip fault belt is consistent with the brittle shear model of dextral simple shear. The dextral drag faulting evidence can be seen on seismic variance slices. Through analysis of phases of fault activities, it is indicated that this area has experienced three major tectonic activities, forming three tectonic inversions. Due to the regional distribution of dextral stress field, the deformation characteristics is different, resulting in the formation of multi-type structural styles, such as folds, compression inversion structures, tilted fault blocks and flower-shaped structures. In the study area, the tectonic characteristics has been analyzed for the first time with 3D seismic data. The result shows that this area has excellent tectonic setting, predominant source rocks and good hydrocarbon migration conditions, and the hydrocarbon exploration potential is great.

Laizhou bay sag; Tan-Lu fault; strike-slip; inverse; oil and gas exploration

TE121.2

A

10.3969/j.issn.1008-2336.2014.03.034

1008-2336(2014)03-0034-06

国家科技重大专项“渤海海域大中型油气田地质特征”(2011ZX05023-006-002)。

2013-08-02;改回日期:2013-11-08

史浩,男,1977年生,工程师,硕士,从事地震资料综合解释和储层预测研究工作。E-mail:shihao@cnooc.com.cn。