岩沥青改性沥青流变性能研究

2014-01-12仝佳

仝 佳

(山西交通职业技术学院,山西 太原 030031)

岩沥青是一种天然沥青,它在岩缝中长期受到热、压、氧等作用而形成的一种变质石油沥青。国内外研究表明,将岩沥青作为改性剂掺入到石油沥青中,会提高石油沥青的高温稳定性、抗老化性以及抗水损性能等。

以流变学理论为基础,对沥青开展流变特性研究,可以更好地评价沥青的高温性能、低温性能、疲劳性能等[1]。美国SHRP计划指出,采用反映不同荷载温度条件下沥青的流变力学参数评价沥青路用性能,具有一定的科学性和先进性。我国在近10年内也陆续开展了一定的研究工作。本文主要采用克拉玛依90号沥青,掺加一定数量的青川岩沥青,分析其改性后的流变特性。

1 试验材料与方案

1.1 原材料检测

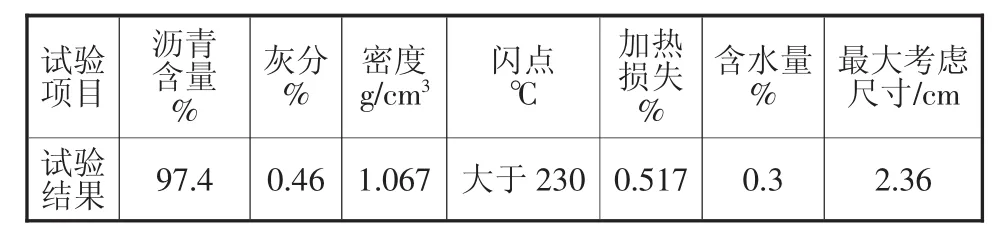

本研究采用克拉玛依90号A级沥青为基质沥青,岩沥青为青川岩沥青,首先对其性能进行检测[2],检测结果如表1和表2所示。

表1 克拉玛依90号A级基质沥青性能检测数据

表2 青川岩沥青测试数据

1.2 岩沥青改性沥青制备

将克拉玛依90号基质沥青加热至150℃,按比例加入青川岩沥青,采用高速剪切机边加热边剪切的方式,温度始终控制在150~160℃之间,剪切30 min后放入烘箱发育1 h。

2 岩沥青改性流变性能试验

为探讨岩沥青对石油沥青的改性效果,本研究分别测试青川岩沥青掺量为0、4%、8%、12%和16%5种情况下,利用DSR与BBR对老化前后的沥青进行流变特性的分析。

2.1 动态剪切试验分析

通过DSR(动态剪切流变仪)可以测试5组沥青的G*(复数剪切模量)和δ(相位角)来表征沥青的流变特性,即沥青的黏性和弹性特性[3]。

DSR采用两块25 mm的平行板,间距对应为1 mm,所施加的载荷为正弦荷载,测试频率为ω=10 rad/s,试验测试结果见图1。

从图1可以看出,在同一温度下,随着岩沥青掺量的增加,复数模量G*升高,相位角δ降低。G*表征沥青在承受剪切变形时所受阻力大小的度量,δ是可恢复变形数量与不可恢复变形数量的比值,由图1可见岩沥青的掺入使得改性沥青抵抗剪切变形的阻力加大,并且改性沥青中弹性分量增加,说明随着岩沥青掺量的增加,改性沥青高温性能增强,抗变形能力有所改善。

图1 不同岩沥青掺量的改性沥青复数模量和相位角

美国SHRP计划研究认为,G*/sinδ(抗车辙因子)用来表示沥青材料抗永久变形能力,其值越大,表明越有利于抵抗车辙的产生。SHRP规定,未老化沥青的抗车辙因子G*/sinδ需大于等于1.0 kPa,计算结果见图2。

图2 不同岩沥青掺量的改性沥青抗车辙因子

观察图2可知,同一温度下的抗车辙因子随着岩沥青掺量的增大而增大;掺量越大,G*/sinδ≥1.0 kPa对应的温度越高。

2.2 弯曲梁流变试验分析

弯曲梁流变试验用来评价沥青的低温流变性能,分别测试表征沥青抵抗荷载能力的蠕变劲度S和表征荷载作用时沥青劲度随时间的变化率m值[4]。

为防止路面开裂,因此对沥青材料的蠕变劲度S需要有一定的限制,根据要求测试时间60 s时,沥青劲度模量不大于300 MPa;m值越大表明低温开裂的可能性越低,因而要求m应不小于0.30。

在某一低温下,将100 g荷载施加在尺寸为125 mm×12.5 mm×6.25 mm的沥青梁上,记录60 s时的蠕变劲度S和m值,测试结果见图3。

图3 S和m随岩沥青掺量的变化

由图3可以看出,加入岩沥青后,弯曲劲度模量S比基质沥青要大,随着岩沥青掺量的增加而增大;劲度变化率m值比基质沥青小,并且随着岩沥青掺量的增加而减少。表明岩沥青的加入,使改性沥青在低温下变硬,松弛能力也相应地下降。

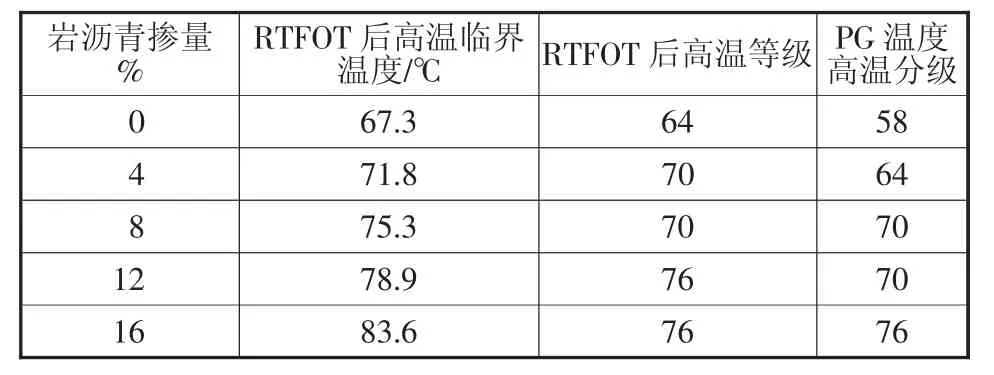

沥青PG分级,即性能分级是美国SHRP计划中提出的沥青性能分级标准,它依据沥青的路用性能进行分级。根据2.1和2.2的试验结果,将5组沥青的分级结果列于表3。

表3 不同岩沥青掺量的原样改性沥青高低温等级

从表3可以看出,岩沥青加入后,改性沥青的高温等级比基质沥青高,4%的掺量使沥青的高温区间上升一个等级,8%和12%处于同一高温区间,比掺量4%的沥青高一个等级,16%的掺量比基质沥青高3个高温等级。但改性沥青的低温等级比基质沥青低,当岩沥青的掺量大于等于12%时,改性沥青的低温临界温度降为-12℃,仅为基质沥青的低温临界温度的一半。故综合比较,建议岩沥青的掺量不易大于12%。

2.3 老化试验

按照SHRP研究,沥青老化试验分为沥青旋转薄膜加热试验(简称RTFOT)和沥青的压力老化试验(简称PAV)。

沥青旋转薄膜加热试验模拟沥青混合料在拌和、运输和摊铺过程中沥青的老化行为,将沥青置于163℃±0.5℃的旋转薄膜烘箱中75 min。本文利用DSR对短期老化的沥青进行性能测试,两块25 mm的平行板,间距对应为1 mm,测试结果如图4。

图4 RTFOT后不同岩沥青掺量的改性沥青抗车辙因子

比较图2和图4可以发现,短期老化后,各组沥青的抗车辙因子均有所增加,与原样沥青的变化规律一样,随着岩沥青掺量的增加,抗车辙因子随之增大。由于SHRP规范中规定,旋转薄膜老化后的沥青抗车辙因子需G*/sinδ≥2.2 kPa,短期老化的沥青与原样沥青相比,在相同岩沥青掺量下,沥青的高温等级有所降低,旋转薄膜老化后的沥青PG分级结果见表4。

表4 5组短期老化沥青的性能分级

对比表3和表4可以看出,基质沥青与岩沥青掺量为4%和12%的改性沥青短期老化后的高温区间提高了一个等级。

分别对5组RTFOT老化后的沥青和PAV老化后的沥青进行了低温流变试验研究,各沥青的低温临界温度及PG低温分级见表5。

表5 5组短期老化沥青的低温性能分级

对比表3和表5可知,RTFOT老化后,除16%岩沥青掺量的改性沥青临界温度降低了一级外,其余沥青与基质沥青等级相同。PAV老化后唯有8%掺量的改性沥青低温临界温度保持不变。

3 结语

利用DSR与BBR对5组老化前后的沥青进行流变特性的分析,结论如下:

a)掺入岩沥青后,沥青的复数模量G*大于基质沥青,相位角δ小于基质沥青,随着岩沥青掺量的增加,复数模量G*和相位角δ增加的幅度越来越多。

b)掺入岩沥青后,沥青的弯曲劲度模量S升高,弯曲劲度模量的变化率m值降低。

c)沥青老化后,各组沥青的抗车辙因子均有所增加,且随着岩沥青掺量的增加,抗车辙因子随之增大。

d)从PG分级的角度来看,掺入岩沥青后,改性沥青的高温区间等级逐步升高,低温区间逐渐降低。

e)老化后的沥青,高温区间等级进一步升高,低温区间相应降低。

综合考虑5组沥青的流变特性分析,建议岩沥青的掺量不宜超过12%。