杂交稻甬优12产量与主要经济性状的关系分析

2013-12-24陶永刚林飞荣林海忠徐加湖贺伯君贝道正章秋波

陶永刚,林飞荣,林海忠,徐加湖,贺伯君,贝道正,章秋波

(1.浙江省台州市黄岩区种子管理站,浙江黄岩 318020;2.台州科技职业学院,浙江黄岩 317000;3.台州市黄岩区农业技术推广中心,浙江黄岩 318020)

甬优12(原名:05-G364、甬优12号)系宁波市农业科学研究院、宁波市种子有限公司和上虞市舜达种子有限责任公司合作育成的单季籼粳杂交稻。2007-2008年浙江省单季杂交晚粳区域试验平均产量8 481 kg·hm-2,每穗总粒数327.0粒,实粒数236.8粒,结实率72.4%,千粒重22.5 g。在浙江省作为单季晚稻主导品种大面积推广种植,表现出产量高,抗逆性较好的特点[1]。为进一步发挥甬优12的增产增效潜力,作者通过对甬优12的产量因子与产量之间进行相关、回归及通径分析,探讨各产量因子间的内在联系及其对产量的贡献,为甬优12的进一步增产提供科学依据。

1 材料与方法

对浙江省台州市黄岩区2010-2012年甬优12产量超9 750 kg·hm-2的测产田块和试验田块共113组进行考种,考种采用清水漂选法[2]。考查性状为有效穗数 (X1),每穗总粒数 (X2),每穗实粒数 (X3),千粒重 (X4)和产量 (Y)。根据产量水平分为3组,利用SAS软件、Excel软件进行相关分析和显著性检验。

2 结果与分析

2.1 经济性状与产量

甬优12 4个主要经济性状和产量的统计结果(表1)显示,113组数据平均产量10 599.5 kg·hm-2,与2007-2008年浙江省单季杂交晚粳区域试验 (以下简称省区试)平均产量8 481 kg·hm-2相比高25.0%,平均有效穗数为150.3万·hm-2比省区试低34.2万·hm-2,平均总粒数361.9粒比省区试多34.5粒,平均实粒数309.4粒比省区试多72.6粒,千粒重23.2 g比省区试高0.7 g。可见黄岩区的高产田块粒数和粒重都达到较高水平,而单位面积有效穗数较少。

表1 甬优12高产田的4个经济性状和产量表现

将113组数据按照不同产量水平分成3组,其不同产量水平经济性状结构显示 (表2),平均有效穗数和平均千粒重随着产量的升高而升高,平均每穗总粒和平均每穗实粒数随着产量的升高而降低。多重比较检验[4]结果显示,不同产量水平的有效穗之间存在显著差异,其中高档产量的平均有效穗数(>11 000 kg·hm-2)显著大于中档产量 (10 000~11 000 kg),中档产量的平均有效穗数显著大于低档产量 (<10 000 kg·hm-2)。每穗总粒数、每穗实粒数和千粒重在3个产量水平之间没有显著性差异。

表2 甬优12不同产量水平的穗、粒、重构成

根据113组高产数据的分析,甬优12高产对粒、重的一般要求是每穗总粒350~370粒,每穗实粒300~320粒,结实率在85%上下,千粒重23.2 g左右。产量要达到11 706.4 kg·hm-2,对有效穗数的要求是167.6万·hm-2;产量10 500 kg·hm-2左右,有效穗数在148万·hm-2左右;有效穗数如低于138.6万·hm-2则不利于获得高产。

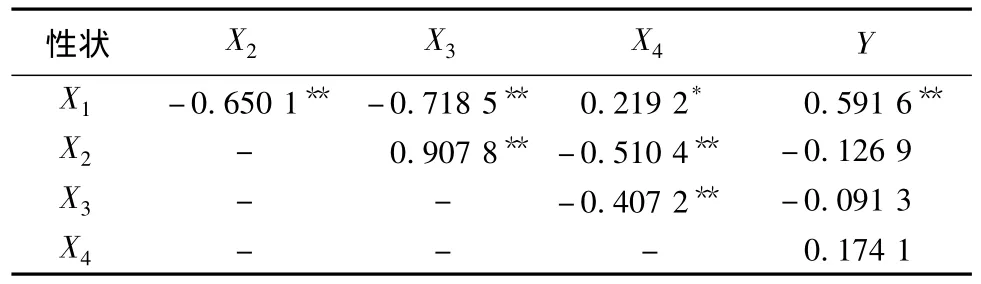

2.2 相关分析和偏相关分析

对甬优12 4个经济性状和产量进行了相关分析和偏相关分析,结果见于表3和表4。

表3 甬优12各主要性状间的简单相关系数

相关分析[5-6]表明,4个经济性状中,有效穗对产量呈极显著正相关,表明提高有效穗数是甬优

表4 甬优12各主要经济性状间偏相关系数

12获得高产的关键。实粒数和千粒重对产量的偏相关系数极显著,而总粒数对产量的相关系数不显著。进一步分析,各经济性状之间均存在极显著的相关性,有的互相促进,有的互相制约,从高产高效的要求看,要协调好各性状间的制约和协调关系,以充分发挥各经济性状对产量的正向效应。

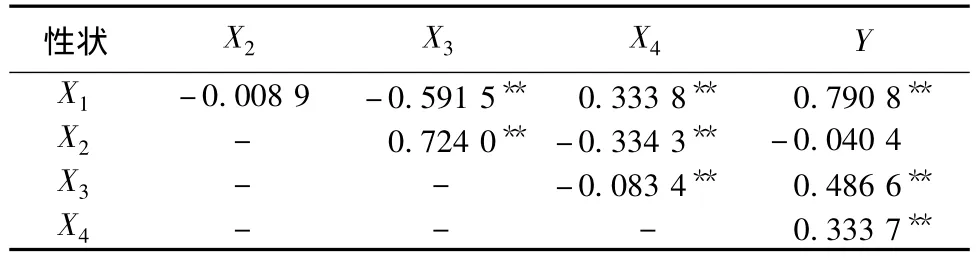

2.3 多元线性回归分析

采用逐步回归法[7-3]建立多元线性回归方程(表5),Y预测=-10 535.92+48.01X1+19.96X3+334.41X4。对产量产生显著影响的自变量包括X1,X3和X4,总粒数由于和实粒数高度相关,存在多元共线性,导致其在回归分析中对产量的贡献不显著而被淘汰。

表5 逐步回归参数的估计

建立的多元线性回归方程达到了极显著水平(F=63.87,P<0.000 1)。由表4可以看出,这3个自变量 (Xi)对变量 (Y)的偏回归系数均达到了极显著水平且回归系数都为正值。说明有效穗、实粒数和千粒重对产量影响达到了显著水平,从总体上协调提高穗、粒、重的结构和水平是实现甬优12高产高效栽培的关键。

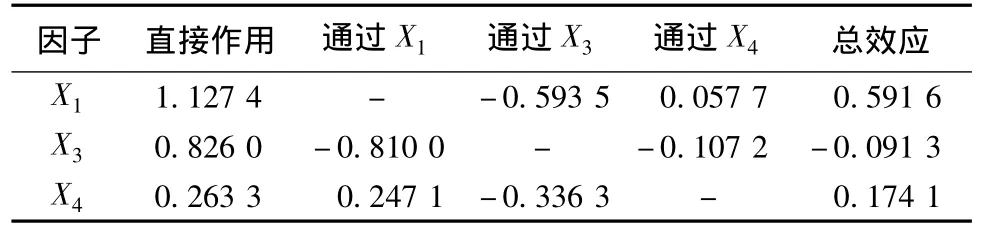

2.4 通径分析

根据通径分析原理,每一因子对产量的相关系数由该因子对产量的直接效应和间接效应组成[10],结合逐步回归结果,对入选的3个主要经济性状与产量进行了通径分析,3个主要经济性状对产量的贡献大小依次为:单位面积有效穗数 (P1=1.127 4),实粒数 (P3=0.826 0),千粒重 (P4=0.263 3)(表6)。

表6 各产量因子和产量间的通径分析

从表6可以看出,有效穗数对产量的贡献最大,实粒数也是影响产量的重要因素,贡献相对小的是千粒重。由于实粒数和有效穗数通过对方的通径系数分别为-0.810 0和-0.593 5,这2个因素间存在互相制约,当穗数增加时,每穗粒数将会下降;要提高每穗粒数,则需适当控制单位面积上的穗数。为了分析在生产中应采取何种措施,计算了3个因素的决策系数[11],结果显示,=0.062 9,=-0.833 1,=0.022 4。>>,且为负,故有效穗数为主要决策变量 (其直接作用也是第1),实粒数是限制变量。因此在高产栽培中应主攻有效穗数,在增加单位面积有效穗数的基础上提高千粒重,并基本保证实粒数。

3 小结与讨论

甬优12产量受多种因素影响,通过对不同产量水平间的有效穗数、每穗总粒数、每穗实粒数、千粒重的比较检验,初步得出高产田块的穗、粒、重结构。

对4个主要经济性状和甬优12产量进行相关分析,有效穗数对产量相关系数极显著,且4个性状间的相关系数都极显著或显著。偏相关分析发现有效穗数、每穗实粒数和千粒重对产量的偏相关系数极显著。用逐步回归分析,排除了效应不显著的每穗总粒数,得到了多元回归方程,表明影响产量的主要因素是有效穗数、每穗实粒数和千粒重,三者之间相互制约。

对入选的3个主要经济性状和产量的通径分析表明,通径系数大小依次为单位面积有效穗数,实粒数,千粒重。显示单位面积有效穗数对产量的贡献最大,千粒重对产量的贡献较小。每穗实粒数的决策系数为负,成为产量的制约因素。因此要实现甬优12高产,应主攻有效穗数,在增加单位面积有效穗数的基础上提高千粒重,并基本保证实粒数。在栽培技术上,合理密植以保证单位面积基本苗数,并采取合适的肥水管理措施提高分蘖成穗率,保证足够的有效群体数量,是获得甬优12高产的关键。

[1] 俞卫星,秦叶波,毛国娟,等.杂交水稻甬优12产量13.5 t·hm-2的特性表现和栽培技术分析 [J].浙江农业科学,2012(12):1611-1614.

[2] 梁尹明,孙永飞,陈金焕,等.甬优12单产超900 kg/667 m2的性状表现[J].中国稻米,2012,18(5):39-41.

[3] 付贵明.快速简便的水稻考种方法[J].四川农业科技,1984(6):20.

[4] Cody R P,Smith J K.SAS应用统计分析[M].辛涛译.5版.北京:人民邮电出版社,2011:199-201.

[5] 张学军,徐正进.水稻个别产量构成要素与产量的相关分析[J].沈阳农业大学学报,2003,34(5):362-36.

[6] 王慧珍,罗伟雄,王蕴波.杂交水稻经济性状的相关分析与通径分析[J].种子,2004,23(12):55-57.

[7] 梁世胡,李传国,伍应运,等.杂交水稻产量构成因素的通径分析[J].广东农业科学,1999(6):4-6.

[8] 张胜,林太赟.籼粳杂交稻甬优9号高产高效技术途径分析[J].中国稻米,2010,17(3):59-61.

[9] 朱军.线性模型分析原理 [M],北京:科学出版社,1999:78-84.

[10] 任红松,吕新,曹连莆,等.通径分析的SAS实现方法[J].计算机与农业,2003(4):17-19.

[11] 袁志发,周静芋,郭满才,等.决策系数—通径分析中的决策指标[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2001,29(5):131-133.