渤海海域区前古近纪构造对上古生界—中生界烃源岩的影响

2013-12-07吕大炜李增学刘海燕

周 静,吕大炜,陈 龙,李增学, 刘海燕,郑 雪

(1.山东省高校沉积成矿作用与沉积矿产重点实验室(山东科技大学),山东 青岛 266510;2.长庆油田分公司 第三采气厂,内蒙古 乌审旗 017300)

渤海海域区前古近纪构造对上古生界—中生界烃源岩的影响

周 静1,吕大炜1,陈 龙2,李增学1, 刘海燕1,郑 雪1

(1.山东省高校沉积成矿作用与沉积矿产重点实验室(山东科技大学),山东 青岛 266510;2.长庆油田分公司 第三采气厂,内蒙古 乌审旗 017300)

渤海湾盆地渤海海域区前古近系可划分为5个构造层,通过分析石炭—二叠系及中生界地层分布,认为渤海海域区地层分布与渤海湾盆地演化有很大关系,具有明显的阶段性和继承性。晚古生代受北部兴蒙洋活动大陆边缘俯冲造山的影响(海西运动)以及多次的海侵作用,造成该区烃源岩发育从北向南逐渐变好;晚古生代末—三叠纪,由于印支运动的影响,烃源岩不是很发育;中生代的燕山运动,该区形成了大量的内陆坳陷湖盆沉积,湖盆中心区形成了大量的优质烃源岩。

烃源岩;上古生界;中生界;构造演化;前古近纪;渤海湾盆地

渤海海域位于渤海湾盆地的东部,东北侧与辽东湾坳陷相接,西北侧由埕宁隆起与黄骅坳陷相隔,南侧与济阳坳陷相接,面积约7.2×104km2,是在前中生界基底之上发育的中、新生代叠合盆地。该区发育多套烃源岩(如古近系孔店组、沙河街组和东营组等)和多个富生烃凹陷,在前古近系潜山、古近系沙河街组和东营组及新近系馆陶组和明化镇组中都发现了油气,其油气既有同陆上坳陷相似的含油气基本特征,又具备自身的油气成藏和分布特点,具有复式油气聚集的特点[1-6]。经过40多年的油气勘探, 目前在该地区已发现油气田45个,含油气构造60余个,石油探明储量超过20×108t,油气资源十分丰富,勘探潜力巨大。但相对于陆上油区而言,其整体勘探程度较低,特别是前古近系的油气勘探程度更低;油气探明率不到20%,而相邻的陆上油区的油气探明率已达40%[7-10]。本文通过对渤海海域前古近系烃源岩特征与分布的研究,探讨了前古近纪构造对烃源岩沉积的控制,指出了该区天然气勘探的有利层系和区域。

1 区域构造背景及地层特征

渤海湾盆地中新元古代—中生代发育了多套沉积地层且经历了多期大的构造运动。其中,中新元古界为火山碎屑—碳酸盐台地沉积,寒武—奥陶系为台地碳酸盐岩为主的沉积,石炭—三叠系为海陆交互相碳酸盐台地沉积,侏罗—白垩系为火山岩发育的冲积—湖相碎屑沉积,这些沉积地层之间存在着区域不整合。结合构造演化,可以将研究区前古近系划分为基底、中新元古界、寒武—奥陶系、石炭系—中三叠统和侏罗—白垩系共5个构造层(图1)[11]。其中,基底太古宇和古元古界变质岩为结晶基底,中新元古界为裂谷阶段沉积,寒武—奥陶系为被动大陆边缘向主动大陆边缘转换阶段沉积,石炭系—中三叠统为陆表海盆地—陆相河流湖泊沉积,侏罗—白垩系为陆内湖泊沉积。本文主要研究第四和第五构造层的石炭—白垩系,分别形成于不同的构造背景和沉积环境,表现出不同的地层特征[11],主要涉及的构造运动有海西运动、印支运动和燕山运动等。

图1 渤海湾盆地构造层特征[11]

2 烃源岩特征与分布

2.1地球化学特征及评价

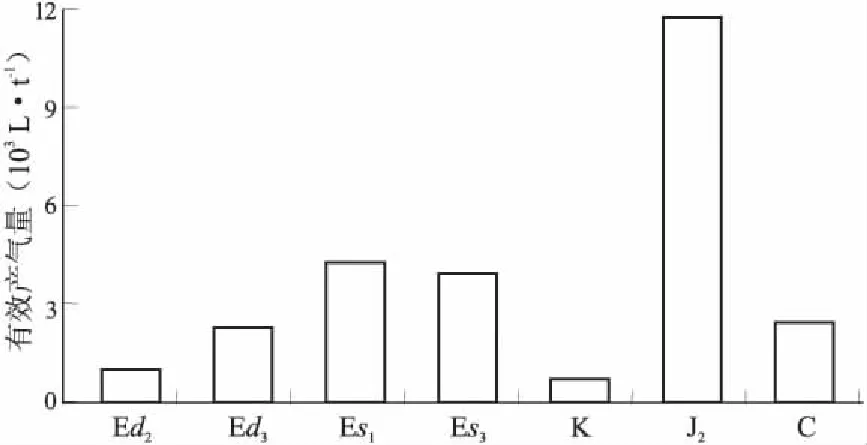

前人对渤海海域前古近系烃源岩研究甚少[12-16],本次研究主要针对渤海海域勘探历程中有限的样品及此次补采的样品,对石炭系、中下侏罗统和白垩系等几套烃源岩的有机质丰度、类型、成熟度和进行简单评价。前古近系烃源岩是有效的气源岩,其中石炭系和侏罗系煤系源岩具有强的和极强的产气能力(图2,表1)。成熟和高成熟的各类烃源岩分布区是天然气形成的主要地区, 也是天然气勘探的最有利地区[8]。

2.2烃源岩分布

2.2.1 石炭—二叠系烃源岩

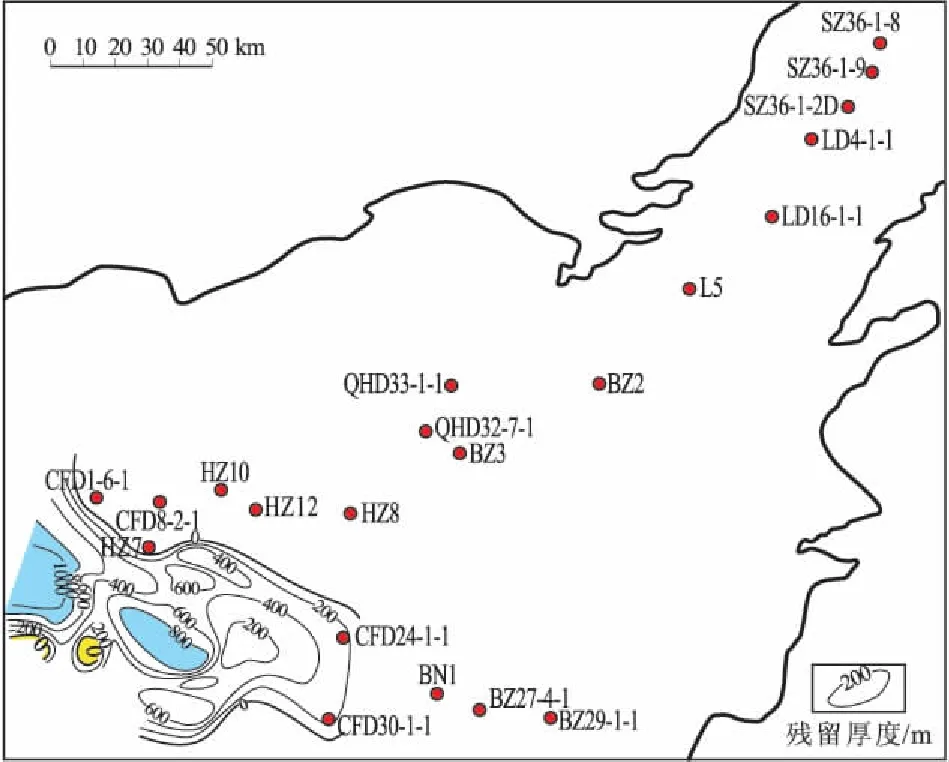

渤海海域石炭—二叠系残留厚度图(图3)表明,石炭—二叠纪沉积中心在渤西和渤中西侧地区,渤西地区石炭—二叠系厚约1 000 m,渤中西侧地区厚度为1 000~1 400 m。沙垒田、渤南地区缺失石炭—二叠系;渤中地区石炭—二叠系遭受大面积剥蚀;石臼坨、428西地区部分缺失石炭—二叠系;辽东湾北部也缺失石炭—二叠系。

图2 渤海海域区烃源岩有效产气量对比

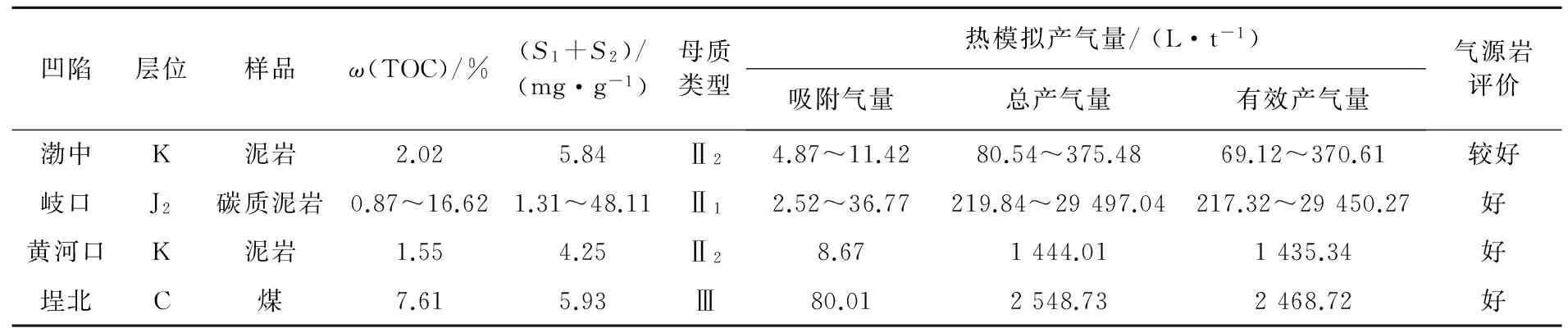

凹陷层位样品ω(TOC)/%(S1+S2)/(mg·g-1)母质类型热模拟产气量/(L·t-1)吸附气量总产气量有效产气量气源岩评价渤中K泥岩2.025.84Ⅱ24.87~11.4280.54~375.4869.12~370.61较好岐口J2碳质泥岩0.87~16.621.31~48.11Ⅱ12.52~36.77219.84~29497.04217.32~29450.27好黄河口K泥岩1.554.25Ⅱ28.671444.011435.34好埕北C煤7.615.93Ⅲ80.012548.732468.72好

图3 渤海海域石炭—二叠系残留厚度

在渤海海域石臼坨凸起有2口井分别钻遇上石炭统,岩性为深灰色团藻灰岩,含泥质条带、燧石条带泥晶灰岩,夹薄层灰色泥岩;以深灰色泥岩为主,夹灰岩及煤层,少量沉凝灰岩。在渤南凸起钻遇的上石炭统,岩性主要为灰色砂岩、深灰色泥岩、生物灰岩及黑色灰质白云岩互层。上石炭统为一套海陆交互相的含煤地层,沉积相以准碳酸盐台地和三角洲—潟湖相带为主。

2.2.2 中生界烃源岩分布

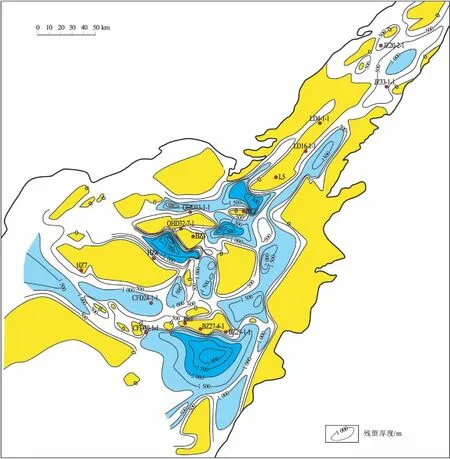

早—中侏罗世,只有渤西地区挠曲沉降,接受沉积,形成早—中侏罗世“渤西湖”,中下侏罗统在渤海海域区分布比较局限(图4)。该阶段歧口—埕北地区为沉积中心,沉积了河、湖相砂岩、砂砾岩、泥岩夹煤,残留厚度约800~1 000 m 。上侏罗—下白垩统地层分布明显加强(图5),残留厚度明显受断裂控制,残留厚度等值线长轴与基底断裂方向一致,沉积中心主要分布在近EW向的凹陷中。

图4 渤海海域中下侏罗统残留厚度

3 前古近纪构造对烃源岩沉积控制

渤海湾盆地前古近纪构造演化与构造格局的形成受劳亚洋、特提斯洋和太平洋3大全球性动力体系的复合、叠加和交切关系的控制,使得渤海湾盆地显示出复杂的构造面貌。晚古生代加里东运动整体抬升,致使该区缺失志留系、泥盆系和部分下石炭统,仅保存了上石炭统地层,其为一套海陆交互相沉积,发育多套煤层及碳质泥岩。中生代,自海西运动之后,该区整体抬升形成陆地,出现了西坳东隆的构造格局,三叠系局部分布,侏罗和白垩系分布较广。白垩纪晚期(110 Ma左右),由于库拉—太平洋板块的洋中脊与欧亚大陆东缘发生碰撞并俯冲,“燕山晚期运动”开始,使渤海及其邻区晚白垩世至古新世早期遭受区域隆升剥蚀均夷过程,基本缺失上白垩统和古新统地层,在此基础上开始了随后的新生代裂陷作用。

图5 渤海海域上侏罗统—下白垩统残留厚度

渤海湾盆地的演化既具有全球超大陆演化的普遍性质,也具有自身的特殊性;既与全球海平面变化有关,也与自身的构造运动有关;既与周围活动带的演化有关,也与盆地本身的地壳结构有关;既有明显的阶段性,也有显著的继承性(图6)。

晚古生代华北地区受北部兴蒙洋活动大陆边缘俯冲造山的影响(海西运动),古地貌景观总体表现为平坦、宽缓,北部较高,向南逐渐降低的特点,石炭纪冲积扇主要分布在北部阴山山前地带,向南变为三角洲、潟湖、潮坪沉积环境;渤海辽东湾地区可能处于冲积相带,渤海中南部主要处于三角洲、滨岸、潮坪相带,从而造成烃源岩发育从北向南逐渐变好,多次的海侵能够形成大量的海侵煤层和碳质泥岩,其有机碳含量高,煤层中镜质组组分含量大,因此成为良好的烃源岩。

晚古生代末—中生代初期,由于印支运动的影响,造成了近东西向的“古亚洲—特提斯构造域”和中生代中、晚期发育的北东向的“太平洋构造域”的叠加复合,整个华北板块南部特提斯洋区域成为板块碰撞区而隆升,华北板块抬升,形成了北部高、南部低的古地壳格局,区内主要是以陆相河流湖泊沉积为主,北部地区大部分隆升为陆,局部发育了冲积扇和河流相沉积,因此,渤海海域区烃源岩不是很发育。至中生代的燕山运动,造成了华南板块与华北板块剪刀式闭合碰撞,碰撞从东部开始,导致了西部发生挠曲沉降;在东部地区,也就是渤海海域区,早—中侏罗世由于形成了大量的内陆坳陷湖盆,湖盆中心区沉积了大量的好烃源岩,有利于形成大量的天然气。

图6 渤海湾盆地演化受控因素和盆地性质

4 结论

1)渤海海域区前古近系可以划分出5个构造层,第一构造层(基底)、第二构造层(中新元古界)、第三构造层(寒武—奥陶系)、第四构造层(石炭—中三叠统)和第五构造层(侏罗—白垩系)。

2)通过采样分析发现,石炭系和侏罗系煤系源岩具有强的和极强的产气能力。石炭—二叠纪沉积中心在渤西和渤中西侧地区,沙垒田、渤南地区、渤中地区和辽东湾等地区大部分缺失石炭—二叠系地层,而石臼坨、428西地区部分缺失石炭—二叠系;早—中侏罗世,只有渤西地区挠曲沉降,接受沉积,形成“渤西湖”,中下侏罗统在渤海海域区分布比较局限;上侏罗—下白垩统地层分布明显受断裂控制,沉积中心主要分布在近EW向的凹陷中。

3)渤海海域区地层分布与渤海湾盆地演化有很大关系,具有明显的阶段性和继承性。晚古生代受北部兴蒙洋活动大陆边缘俯冲造山的影响(海西运动)和多次的海侵作用,造成烃源岩发育从北向南逐渐变好;晚古生代末—中生代初期,由于印支运动影响,烃源岩不是很发育;至中生代的燕山运动,形成了大量的内陆坳陷湖盆沉积,湖盆中心区沉积了大量的优质烃源岩。

[1] 薛永安,刘廷海,王应斌,等.渤海海域天然气成藏主控因素与成藏模式[J].石油勘探与开发,2007,34(5):521-533.

[2] 李德生,薛叔浩.中国东部中、新生代叠合盆地与油气分布[J].地质学报,1983(3):224-234.

[3] 侯贵廷,钱祥麟,蔡东升.渤海中、新生代盆地构造活动与沉积作用的时空关系[J].石油与天然气地质,2000,21(3):201-206.

[4] 张功成.渤海海域构造格局与富生烃凹陷分布[J].中国海上油气(地质),2000,12(4):93-99.

[5] 李德生.渤海湾含油气盆地的地质构造特征与油气田分布规律[J].海洋地质研究,1981,1(1):1-18.

[6] 任志勇,齐玉民,武海燕,等.渤海海域前第三系地层划分对比[J].科技信息,2010(23):441-442.

[7] 王根照,夏庆龙.渤海海域天然气分布特点、成藏主控因素与勘探方向[J].中国海上油气,2009,21(1):15-18.

[8] 黄正吉.渤海海域烃源岩产气能力热模拟实验研究[J].石油勘探与开发,2003,30(5):43-46.

[9] 刘小平,周心怀,吕修祥,等.渤海海域油气分布特征及主控因素[J].石油与天然气地质,2009,30(4):497-502.

[10] 徐振中,陈世悦,王永诗.渤海湾地区中生代构造活动与沉积作用[J].中国地质,2006,33(1):201-211.

[11] 张善文,隋凤贵,林会喜,等.渤海湾盆地前古近系油气地质与远景评价[M].北京:地质出版社,2009:360-397.

[12] 范柏江,刘成林,庞雄奇,等.南堡滩海油气成藏主控因素研究[J].断块油气田,2011,18(2):162-164.

[13] 陈洁,鹿坤,冯英,等.东濮凹陷不同环境烃源岩评价及生排烃特征研究[J].断块油气田,2012,19(01):35-38.

[14] 刚文哲,仵岳,高岗,等.渤海湾盆地南堡凹陷烃源岩地球化学特征与地质意义[J].石油实验地质,2012,34(1):57-61.

[15] 李欣,闫伟鹏,崔周旗,等.渤海湾盆地潜山油气藏勘探潜力与方向[J].石油实验地质,2012,34(2):140-144.

[16] 田世峰,高长海,查明.渤海湾盆地冀中坳陷潜山内幕油气成藏特征[J].石油实验地质,2012,34(3):272-276.

(编辑徐文明)

Influenceofpre-PaleogenetectonicsonUpperPaleozoic-MesozoicsourcerocksinBohaiSeaarea

Zhou Jing1, Lü Dawei1, Chen Long2, Li Zengxue1, Liu Haiyan1, Zheng Xue1

(1.KeyLaboratoryofDepositionalMineralization&SedimentaryMineral(SDUST),Qingdao,Shandong266510,China; 2.The3rdGasProductionPlantofChangqingOilfieldCompany,Wushengqi,InnerMongolia017300,China)

The Bohai Sea area can be divided into 5 structural layers. The distribution of Carboniferous, Permian and Mesozoic strata was studied, indicating for close relationship between stratigraphic distribution and basin evolution. Due to the subduction of the continental margin orogeny of the northern Xingmeng ocean activities in the Late Paleozoic (the Hercynian Movement), and influenced by a number of transgression, source rocks became better from north to south gradually. From the Late Paleozoic to Triassic, source rocks became worse because of the Indosinian Movement. The Yanshan Movement during Mesozoic resulted in a large number of inland warped lake deposition in the area and excellent source rocks of large quantity generated in the center of lake basin.

source rock; Upper Paleozoic; Mesozoic; tectonic evolution; pre-Paleogene; Bohai Bay Basin

1001-6112(2013)02-0146-05

10.11781/sysydz20130206

TE122.1+15

A

2012-07-28;

2013-02-26。

周静(1980—),女,在读博士生,从事油气地质综合研究工作。E-mail: dykjzhoujing@126.com。

国家油气专项资助项目(XQ-2004-03)。