某水电站尾水洞出口边坡稳定性研究

2013-12-06王铭欣李志远

王铭欣,张 曦,李志远

(1.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室;2.环境与土木工程学院,成都610059)

作为我国重要的大型水电站工程,其尾水洞出口边坡岩体结构面较发育,可能会对尾水洞出口边坡施工及以后的安全运行带来隐患。根据前期野外工作和后期分析研究,表明尾水洞出口边坡结构面主要以陡倾结构面产出,缓倾结构面倾向坡外,边坡整体稳定性较差。边坡的变形破坏模式主要表现为滑移—拉裂破坏和冒落式破坏。

1 边坡工程地质条件

尾水洞出口边坡位于雾化横剖面2下游约150m处,导流洞下游215m处,坡段顺河长约150m,自然边坡总体走向为N44°W,坡向SW,坡度60°~70°,临江部位坡度较陡。

尾水洞出口系统由2条尾水洞平行布置组成,尾水洞工程边坡轴线方向N20°E,开挖范围沿轴线方向长约70m,垂直轴线宽度最高达150m。出口开挖底板高程2 459.4m,开挖坡比为1︰0.3,开挖坡高约100m,洞脸边坡走向N44°W。

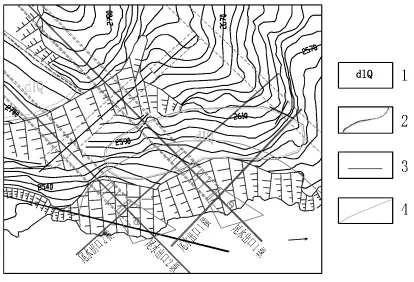

边坡出露岩性单一,由花岗岩组成。岩体风化卸荷情况为:弱上风化强卸荷岩体定为Ⅳ类岩体,发育深度在水平方向约20m,弱风化弱卸荷岩体定为Ⅲ类岩体,分为Ⅲ1、Ⅲ2两个亚类,发育深度在水平方向上约30m[1]。第四系覆盖层主要为谷坡的崩坡积、坡残积,崩积物主要分布在尾水洞上游坡脚处,陡坎处有坡残积及植物覆盖(图1)。

图1 尾水洞出口边坡地质平面图

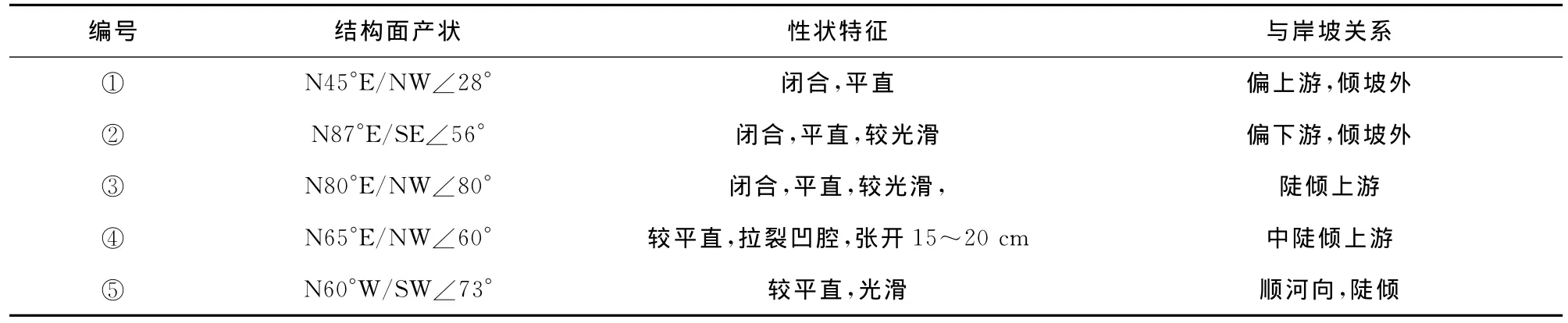

边坡岩体中结构面较发育,据地表结构面统计,主要可见5组,其中以①、②两组最为发育,③组次之,④、⑤两组发育程度较低。结构面的具体性状特征见表1。

2 边坡岩体结构及变形破坏模式

根据前述对边坡岩体结构特征的分析,尾水洞出口边坡构造形迹呈NE及NW向展布,主要以陡倾结构面产出,缓倾结构面倾向坡外,边坡整体稳定性较好。边坡的变形破坏模式主要表现为局部随机危岩块体,以及在风化作用下,受第⑤组顺河向陡倾坡外结构面及第①组结构面控制的冒落式破坏,其中第①组结构面构成顶部切割面,第⑤组顺河向陡倾结构面构成滑移面,洞脸边坡有强卸荷底界作为滑移面,结构面④作为拉裂面发生的破坏,内侧边坡有结构面①作为滑移面,结构面④作为拉裂面发生的破坏[2]。

表1 尾水洞出口边坡结构面性状特征

3 边坡整体稳定性评价

3.1 计算模型建立

根据地表出露断层和地表裂隙统计情况,尾水洞出口边坡主要发育有5组结构面:(1)偏上游,倾坡外的一组缓倾结构面;(2)偏下游,倾坡外的一组中陡倾结构面;(3)略偏上游,陡倾角的一组结构面;(4)中陡倾上游的一组结构面;(5)顺河向,陡倾的一组结构面。边坡的稳定性主要受陡倾结构面及强卸荷底界控制。边坡的变形破坏模式主要为陡倾结构面和强卸荷底界的滑移拉裂型,工程边坡将滑移拉裂破坏,以下以尾水洞洞脸边坡的稳定性作计算分析。

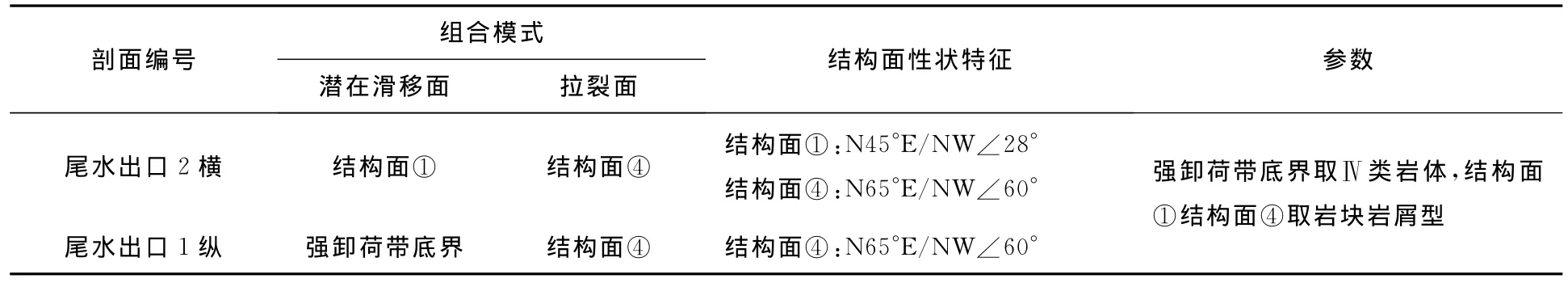

由尾水洞出口边坡1#纵剖面、2#横剖面(图2~3)可知,工程边坡开挖部位处于弱上风化强卸荷带内,在大方量开挖切脚之后势必进行应力调整而向开挖临空面卸荷,使边坡局部处于不稳定状态。主要潜在破坏方式为以弱上风化强卸荷岩体底界为潜在滑移面,以陡倾结构面为拉裂面发生滑移拉裂破坏,具体组合模式见表2。

表2 尾水洞不利结构面组合模式表

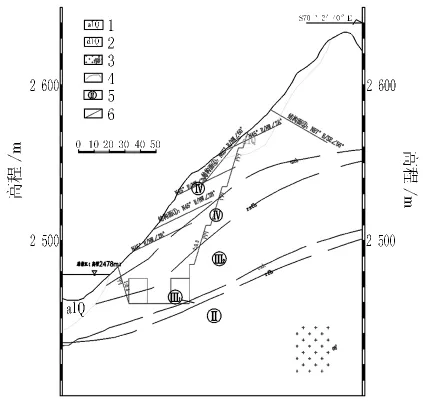

图2 尾水洞出口工程地质2#横剖面图

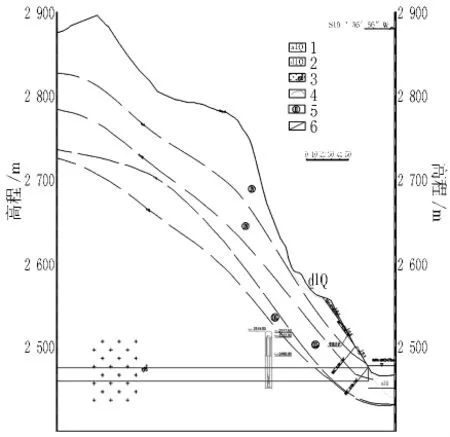

图3 尾水洞出口工程地质1#纵剖面图

3.2 计算结果及安全性评价

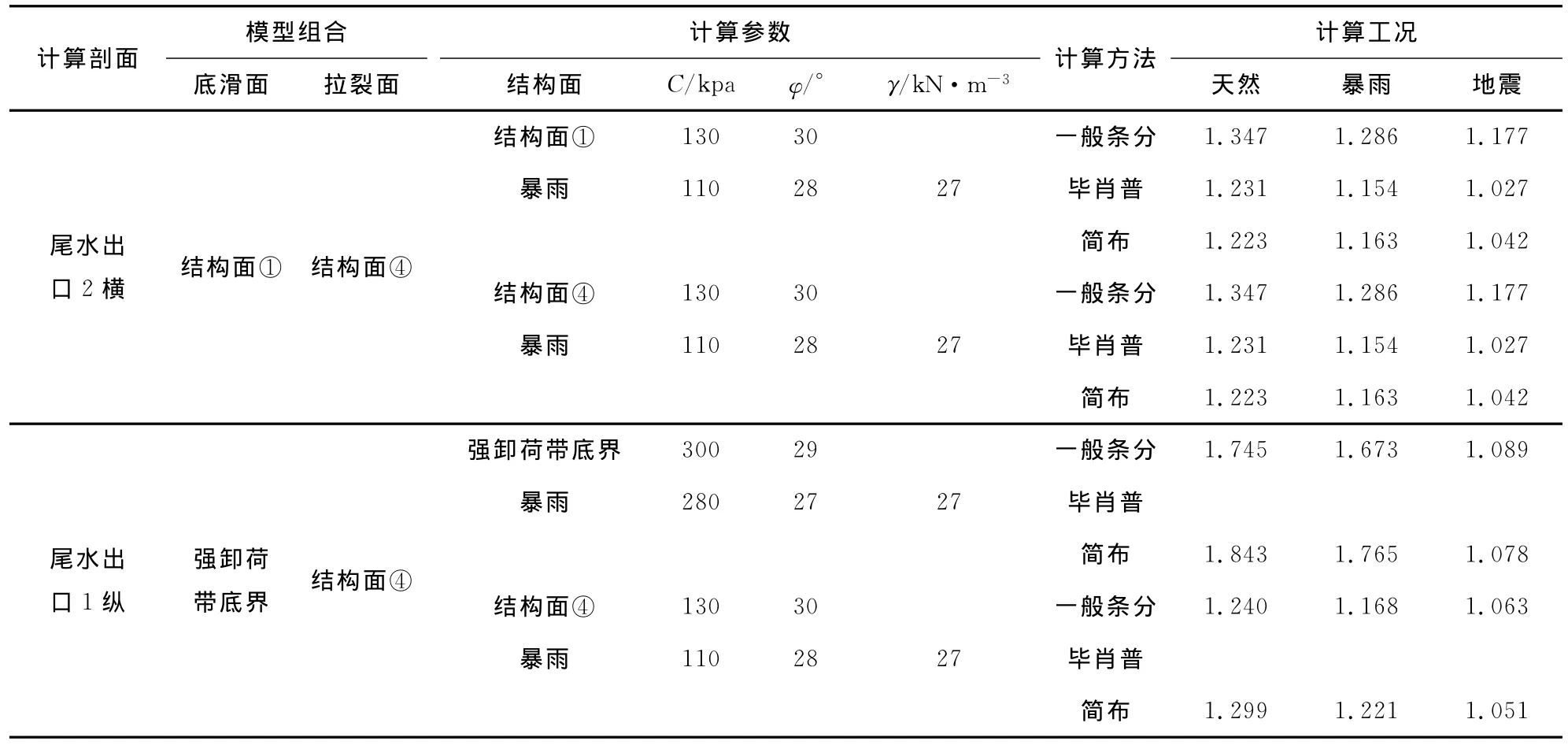

采用一般条分、毕肖普、简布3种方法对边坡在天然、暴雨、地震3种工况下的稳定性做了计算[3],其中地震工况取50a一遇超越概率为5%时的基岩水平加速度峰值为181.4g。计算参数根据结构面的性状特征,依照成勘院提供的力学参数表选定。计算结果见表3。

尾水洞出口边坡一带(左岸2#横剖面一带),边坡上部受Ⅳ类岩体控制,计算结果表明,稳定性系数在天然工况下为1.223~1.347,暴雨工况下为1.154~1.286,地震工况下为1.027~1.177,表明该处边坡在地震工况下处于基本稳定—不稳定状态;尾水洞出口边坡一带(左岸1#纵剖面一带),稳定性系数在天然工况下为1.240~1.843,暴雨工况下为1.168~1.765,地震工况下为1.051~1.089,表明该处边坡处于稳定状态。

表3 尾水洞出口边坡稳定性计算成果表

4 边坡局部稳定性分析

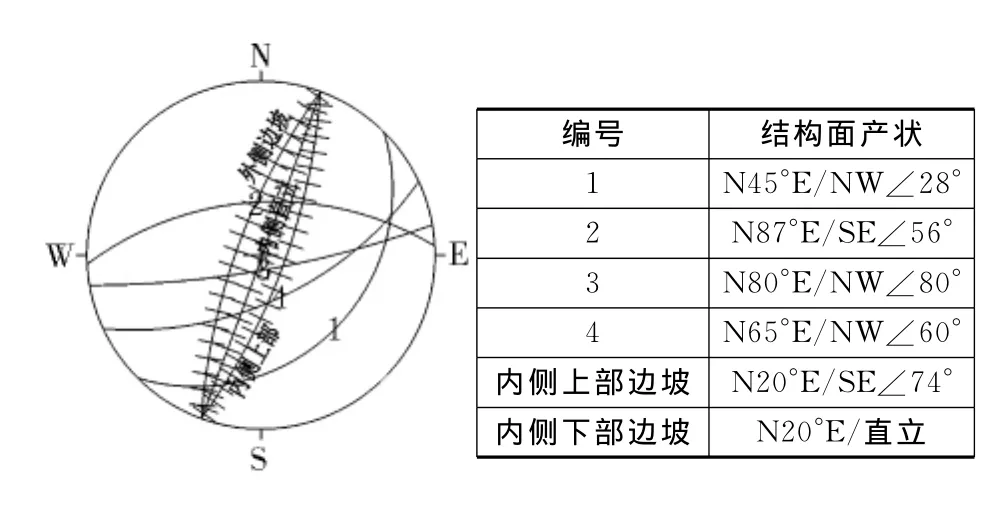

据尾水洞设计方案,洞脸边坡产状为:N44°W/SW∠63°,内外侧边坡产状为:N20°E/SE∠74°,N20°E/NW∠74°,N20°E/直立。分别发育有4组结构面:N45°E/NW∠28°,N87°E/SE∠56°,N80°E/NW∠80°,N65°E/NW∠60°。对尾水洞出口边坡的裂隙组合与开挖面的关系作赤平投影分析(图4~5)。由赤平投影分析可得:洞脸边坡中,1和2可以构成楔形块体,滑移面角度较小不致构成破坏。内侧边坡中,1和2也可以构成楔形块体,滑移面角度较小不致构成破坏[4]。

5 边坡稳定性综合评价

尾水洞出口工程边坡岩体岩性为燕山早期茨玛绒侵入体(ηγ52),由花岗岩组成,岩体风化卸荷比较强烈,自然边坡总体为陡倾结构边坡,自然边坡整体处于基本稳定—稳定状态。边坡岩体主要为Ⅳ类岩体,开挖坡比为1︰0.3,每25m设3m宽马道。因为边坡的开挖坡比大于边坡岩体的稳定坡比,且开挖坡高最大为100m,工程边坡可能存在安全隐患。

图5 左岸尾水洞内外侧边坡赤平极射投影图

尾水洞出口边坡一带(左岸2#横剖面一带),边坡上部受Ⅳ类岩体控制,计算结果表明,稳定性系数在天然工况下为1.209~1.401,暴雨工况下为1.148~1.335,地震工况下为1.049~1.330,表明该处工程边坡在暴雨和地震工况下处于基本稳定—不稳定状态;左岸尾水洞出口边坡一带(左岸1#纵剖面一带),稳定性系数在天然工况下为1.278~1.319,暴雨工况下为1.213~1.256,地震工况下为1.059~1.00,表明该处工程边坡处于稳定状态。边坡浅表部存在不利的随机块体组合。

6 处理措施建议

鉴于上述稳定性评价结果,建议对边坡作如下处理:

(1)洞脸边坡作一定量的预应力锚索支护,以防止洞脸边坡以陡倾结构面为拉裂面,以强卸荷底界为底滑面的变形破坏;

(2)因边坡浅表部均存在不稳定随机组合块体,且岩性相对较软弱,建议对边坡作全断面锚杆支护,并进行喷浆或挂网处理[5]。

7 结语

通过研究分析,对尾水洞出口边坡岩体稳定性做出评价,得到以下主要结论:

(1)尾水洞出口边坡岩体相对较发育,通过计算可以得出,在天然和暴雨工况下处于稳定状态,在地震工况下,处于不稳定状态。

(2)尾水洞出口边坡岩体局部稳定性通过赤平投影分析,主要以楔形滑移块体为主,但是考虑到滑移角度较小,故产生破坏的可能性很小。

(3)尾水洞出口边坡根据具体情况应做相应支护。

[1]周志东,胡卸文,张倬元,等.西南某水电站坝肩岩体质量分级方法选取探讨 [J].成都理工大学学报:自然科学版,1999 (1):1-8.

[2]张倬元,王士天,王兰生.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,2009:278-296.

[3]张季如.边坡开挖的有限元模拟和稳定性评价[J].岩石力学与工程学报,2002,21(6):843-847.

[4]王思敬.赤平极射投影方法在岩体稳定分析中的应用[M].北京:科学出版社,1975.

[5]张发明,刘汉龙,赵维炳.预应力锚索加固岩质边坡的设计实例[J].岩土力学,2000,21(2):177-179.