城市夜景照明领域硕士论文选题综述

2013-12-04付迎霞

付迎霞 甘 伟

(华中科技大学建筑与城市规划学院,湖北武汉 430073)

1 研究概况

城市夜景照明是展示城市风貌、塑造城市形象、反映建设成就、体现文明水平的重要手段。中国最初的城市夜景照明建设可以追溯到1989年的上海外滩建筑照明。近20多年来,人们对城市夜间环境的要求已从“亮”的要求过渡到更高的品质要求,建设范围也由最初各自为政的单个工程,扩展到从宏观层面考量的城市整体。大量的城市建设与改造所带来的庞大的夜景建设孕育了城市夜景照明相关学科的建立与发展,相关的学科研究也渐成体系。本文试通过对我国高校硕士学位论文中关于城市夜景照明的选题进行统计梳理,总结我国城市夜景照明的研究现状和选题特征,指出其研究弱项,并推测潜在的学科研究方向。

2 硕士学位论文选题资料的收集整理

2.1 资料来源

分析所用的硕士学位论文资料主要来自两大渠道:中国硕博士论文期刊数据库和万方学位论文全文数据库。由于城市夜景照明涉及建筑物理、城市规划、景观建筑学、艺术设计、建筑电工学等多门专业领域[1],学科涉及面较广,为了加强数据的针对性,笔者在对上述论文资料进行整理和分析的过程中,削弱建筑电工学等技术应用层面的比重,突出夜景照明理论研究的专业特点,主要以设计类专业的硕士论文为样本,最终共收集来自全国53所院校①论文所属高校名单 (按字母顺序):北京大学、北京服装学院、北京工业大学、北京林业大学、渤海大学、长安大学、重庆大学、东北林业大学、东北师范大学、东华大学、东南大学、广东工业大学、哈尔滨工业大学、合肥工业大学、河北大学、河北工程大学、河北工业大学、河北师范大学、河南大学、湖北工业大学、湖北美术学院、湖南大学、湖南工业大学、华南理工大学、华中科技大学、吉林大学、江南大学、江西理工大学、昆明理工大学、南昌大学、南京航空航天大学、南京林业大学、南京艺术学院、青岛大学、青岛理工大学、清华大学、山东农业大学、上海交通大学、沈阳建筑大学、苏州科技学院、天津大学、天津工业大学、天津美术学院、同济大学、武汉理工大学、西安建筑科技大学、西北农林科技大学、西南交通大学、厦门大学、浙江师范大学、中南大学、中南林业科技大学、中央美术学院.的城市夜景照明相关论文147篇,时间跨度从1997年到2012年。

2.2 选题解析

硕士学位论文选题解析及标准化数据的建立是后期分析的基础[2]。由于时间及资料的限制,难以通读每篇论文,笔者分别从时间分布、院校与专业分布、研究地域范围、研究对象、研究方法和研究主题六个方面进行分类,主要根据论文的标题、关键词和摘要进行归纳与分析。

其中,按研究地域范围,即从研究视角的广度上看论文关注的范围,分为国家、区域、城市、个案和其他五类;按研究对象,从宏观到微观,分为城市整体、片区、具体公共空间、照明小品和其他五个层面;按研究方法,分为理论研究、实例研究与应用研究三类;研究主题则根据论文的切入点和问题的倾向性,分为照明规划设计、专项照明设计、照明设计要素、人居环境照明和其他五个类别 (图1)。

图1 作者提出的夜景照明研究框架Fig.1 Research framework of nightscape advanced by authors

3 设计类硕士学位论文选题的一般统计分析

3.1 时间分布

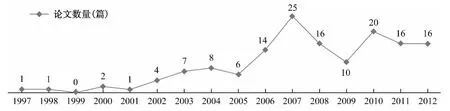

图2 时间分布Fig.2 Time distribution

虽然城市夜景照明是我国近20年才兴起并逐步受到重视的领域,我国高校的照明教育与国外的比起来也有一定差距,但随着1997年北京城市夜景照明建设和第一个城市照明专项规划 (南宁市灯光景观系统规划)的完成,学术界便已敏锐地抓住这一势在必行的热点,硕士学位论文中也开始出现关于城市夜景照明的研究。本次研究收集到的1997~2012年间的设计类专业发表的关于城市夜景照明的硕士学位论文147篇,研究在数量上整体呈上升趋势。1997~2005年的论文数量约占论文总数的20%,2006~2012年的约占80%。在2007年最多,达25篇 (图2)。论文数量的变化与我国城市夜景照明的建设有关,也体现了我国设计类专业对此问题越来越重视。

3.2 高校与专业分布

本次收集到的论文共涉及国内53所院校,以发表1~2篇的学校居多,约占学校总数的81%,发表超过5篇的有5所学校,其中天津大学、北京工业大学和同济大学的相关论文数量都超过了10篇(图3)。

图3 各院校发表论文占总论文的比例Fig.3 The proportion of papers from kinds of universities in total papers

从收集到的论文涉及的专业来看,可分为建筑、规划、艺术、园林和其他五类,以建筑相关专业为最多,约占49%,其中尤以“建筑技术科学”方向研究较多,占建筑专业的50%,其次是“建筑设计及其理论”,约占32%。艺术相关专业的研究量也不可小视,占总论文数的33%,以“设计艺术学”方向的研究较多,占艺术专业的69%(图4)。从规划层面和园林景观层面发表的论文较少,其他专业诸如环境工程、人文地理学等也有涉及。

图4 各专业发表论文占总论文的比例Fig.4 The proportion of papers from different majors in total papers

由此可见,虽然有不少学校发表了城市夜景照明的研究,但都较为零散不成体系,极少数学校逐步形成了各有特色的城市夜景照明研究系统;其涉及到的专业达20余门,以建筑和艺术学科为主导,体现了夜景城市照明问题的综合性和复杂性。

3.3 研究地域范围

研究统计的论文中,大部分论文没有明确指出所研究的地域,明确指出的仅占35%。从国家尺度出发,以“城市”、“我国”等为地域定语的论文,可视为对全国范围内城市夜景照明的普遍性研究,约占论文总数的38%;以城市某功能区 (如居住、商业、园林等)为载体的研究论文,没有指出具体地域范围的,归为其他类别 (图5)。

图5 各研究区域范围占总论文的比例Fig.5 The proportion of papers about different research areas in total papers

从明确的研究地域范围来看,区域范围内的研究有6篇,主要包括北方城市、西南地区和山地城市,其中山地城市3篇;特定的城市研究中,共涉及约20个城市,2篇及以上的有上海、沈阳、西安、长沙、天津和武汉,这些论文主要从城市夜景总体规划、光环境光污染和城市人居环境等方面进行考量研究;个案有15篇,约占论文总数的10%,主要是针对城市局部某一具体项目的夜景照明研究,如滨水河道、商业道路和园林景观等。

由此可见,从研究视角的广度上看论文关注的范围,大部分还是从全国范围内泛泛而谈,对地域特征明显的平原城市、滨海城市和山水城市等没有具体研究;在所研究的城市中,多为省会城市,对中小城市的研究不多。

3.4 研究对象

在所有论文中,大多数论文可以归纳出明确的研究对象,从宏观到微观,分为城市整体、城市某功能片区、具体公共空间、照明小品和其他五个层面。研究城市整体的论文有47篇,主要从城市夜景照明规划、夜景照明方法和城市光污染问题等方面进行研究,占论文总数的32%;城市某功能片区的论文占37%,以针对城市街道、居住区和广场空间等与人们夜间行为密切相关的片区为主,从照明规划、特色化光环境营造和低碳照明等方面进行研究;以具体某公共空间为载体研究照明设计的论文占9%,主要是对城市某重要路段的照明研究;照明小品的论文占9%,其他对研究对象无具体界定的占13%(图6)。

图6 各类研究对象占总论文的比例Fig.6 The proportion of papers about different research objects in total papers

具体来说,在指出了具体研究对象的论文中,针对商业街区的论文最多,占论文总数的8%,其余较为热门的有针对大城市、公共空间、灯具、居住区、园林等的研究。值得一提的是,专门针对颐和园夜景照明的论文有6篇,特将其从“园林”中分出来,可见我国夜景照明中对其已有专门的立项研究 (图7)。

3.5 研究方法

在研究统计论文中,如图8所示,绝大多数以理论研究为主,占总论文数的66%;针对某一特定城市或某城市区域的实例研究占18%;应用研究占16%,以灯具、材料、光色、灯光控制等技术型应用为主②因前期收集论文时,削弱了建筑电工学等纯技术层面的文章,现收集到的这24篇应用研究,皆是结合实际应用项目或从景观照明出发的。。具体来看,理论研究中,针对研究方法的不在少数,如夜景观规划方法、照明设计方法、特色照明方法等,但针对某一具体问题进行深入剖析的论文还比较少。

3.6 研究主题

图8 研究方法Fig.8 Research method

与前五个分析角度相比,按研究主题进行分类,能更为直观地体现相关论文对城市夜景照明的思考角度,反映当下研究的现状与热点。根据论文的切入点和研究问题的倾向性,将论文的研究主题归纳为照明规划设计、专项照明设计、照明设计要素、人居环境照明和其他五个类别 (图9)。

图9 研究主题Fig.9 Research topics

照明规划设计的研究有30篇,占总论文的20%,这些论文中除少数明确为总体照明规划和详细照明规划,其他都以“照明规划” “夜景规划”为普遍性研究主题;专项照明设计有22篇,占总论文的15%,主要涉及城市公共空间、商业街道、广场公园等城市局部的照明设计研究,通过综合考虑照明现状、场地信息、文化特色、人群特征和灯光技术等影响因素,引导照明设计项目,从而得出各专项照明设计的一般设计方法。

从照明设计要素的角度研究的论文最多,占40%,主要从照明设计的各影响因素出发来分析照明设计的。其中艺术性的研究最多,它是与照明设计最直接联系的要素 (如美学、节奏感、造型、材料和色彩等),决定着照明设计最终的呈现效果;其次是从光文化的角度,研究夜景观的内在价值和意义,使照明设计具有文化品位和内涵,有6篇(图10)。其他的设计要素研究还包括地域性、特色性、灯光技术和照明空间等。

图10 各研究主题数量统计Fig.10 Quantity statistics of research topics

从人居环境的角度对夜景照明过程出现的状况和问题进行研究的论文占22%,涉及光环境、光污染、视觉心理学、居民夜间行为、生态照明和低碳节能等问题。这类研究突出以人为本的中心思想,关注夜景照明对居民和周围生态环境的影响,如光环境的现状问题、节能照明及管理体系研究、光污染的评价体系及对策研究等等。

4 设计类硕士学位论文选题的交叉统计分析

4.1 研究热点转移:时间与研究主题的交叉分析

通过对论文发表时间与研究主题进行交叉分析,可以从时间序列角度来研究论文热点的更替演变。依据每年论文数的起伏变化 (图2),正好将1997—2012间的16年分为4个时间段,用原点的大小表示各时间段的论文数量,得出交叉分析图 (图11),即可方便得出各时间段论文选题设计最多的三个研究主题,从而进行主题热点研究。1997—2000年,我国实施夜景照明的城市还比较少,主要是针对单项照明设计进行研究;此后,照明规划设计和专项照明设计开始增加,光艺术、光环境等照明设计要素主题的研究也随之展开,通过比较分析,可得到以下结论。

(1)近16年来,专项照明设计和照明规划设计一直是城市夜景照明论文选题的热点,但受关注程度在近4年有所下降;

(2)近年来,光艺术和光环境的研究数量有所上升,尤其是从光艺术层面对夜景照明设计的研究,这说明人们对城市照明从最初简单的“亮起来”,已逐步意识到在城市建设和形象打造中夜景照明艺术化和高品质的重要性;其次随着夜景照明的兴起,随之而来的夜环境问题也相应增加,过度亮化对居民生活及动植物的影响、增加夜景照明对能源的消耗等问题,使得光环境、光技术和低碳节能策略的研究成为新一轮的关注重点;

(3)城市照明在进入2000年后才开始普及,2000年之前较少有研究论文出现,到近几年研究主题的多元化,研究选题形成了“百花齐放”的局势,不断充实完善城市景观照明学科,体现出其综合性极强的学科性。

图11 时间与研究主题的交叉分析Fig.11 Cross-analysis between time and research topics

4.2 院校研究特色:院校专业与研究主题的交叉分析

在研究主题与院校专业的交叉分析中,由于论文涉及53所学校,绝大多数院校仅发表1~2篇论文,交叉研究不具代表性,因此,笔者选取发表论文3篇及以上的学校10所,从论文数量的角度分析 各院校的学术研究特色和广度 (图12)。

图12 院校专业与研究主题的交叉分析Fig.12 Cross-analysis between universities and research topics

以上10所学校按设计类学科背景大致可分为2大类:①建筑老八校——清华大学、天津大学、同济大学、西安建筑科技大学和重庆大学,作为国内最早开设建筑学、城市规划相关专业的高校,学术渊源深厚,课程体系较为完善,较为重视学生综合设计能力的培养;②理工科类院校——北京工业大学、合肥工业大学、华中科技大学、苏州科技大学和武汉理工大学,此类学校开设相关专业较晚,结合自身学科优势形成各自的课程体系,以针对性教学为主。从图12中可看出,硕士学位论文的研究重点基本与其所在院校的学科背景相一致。天津大学、北京工业大学和同济大学等学科覆盖较为广泛,并各自有其研究侧重点,具体来说:

天津大学 (25篇):其论文以“建筑技术科学”专业为主,该学科创建于建国之初,并逐步发展为覆盖建筑物理 (声、光、热)环境、建筑构造、洁净建筑技术、太阳能与生态可持续建筑技术等主要研究方向的综合性学科。论文以城市照明规划为主,辅以灯光技术、生态照明和光艺术,突出了城市照明科学化、可持续化的研究特色。学术带头人有马剑教授 (已故)、沈天行教授、王爱英副教授等。

北京工业大学 (21篇):设有城市照明规划设计研究所,其论文以“建筑设计及其理论”专业为主,在照明规划设计、光艺术和光文化等方面有重点研究。李农教授 (日本九州大学光环境博士)为学术带头人,突出城市照明的规划设计理论和光文化理念的特色研究。

西安建筑科技大学 (9篇):其论文以“艺术设计学”专业为主,多以古城西安为研究对象,从艺术美学等角度探讨特色性、主题性、地域性城市夜景观的营造。学校暂时没有相关的照明研究机构,研究体系已见雏形。

同济大学 (8篇):其论文以“建筑技术科学”专业为主,该学科下设专门的视觉环境与光艺术研究方向,以俞丽华教授、郝洛西教授等为学术带头人。论文研究主题以照明规划、单项照明设计为主,辅以光环境和光污染,强调人居环境背景下视觉艺术、环境心理学、行为学等因素对夜景照明的指导。

重庆大学 (8篇):其论文以“建筑技术科学”专业为主,强调从照明标准、照明质量、绿色照明等角度出发的理论研究,此外山地城市的户外广告照明规划为一大研究亮点。学术带头人有陈仲林教授、杨春宇教授等。

4.3 研究主题与国家政策的交叉分析

2004年建设部发布“关于加强城市照明管理,促进节约用电工作的意见”,明确要求各个城市应在2008年前完成城市照明专项规划的编制工作,从图11中可看出,2005—2008年间城市照明规划和单项照明设计的论文数量远大于其他时间段。

国家2006年颁布的《“十一五”城市绿色照明规划纲要》明确部署了推进城市绿色照明规划工程的相关事宜,2011年的《“十二五”城市绿色照明规划纲要》建议完善和强化高效照明产品的质量监督管理体系,加快绿色照明体系的完善,实现城市照明规划的可持续发展;2010年,国家发改委等六部委拟定了2015年LED功能性照明产品市场占有率20%、景观性照明产品占有率达70%以上的发展目标,将城市照明的绿色低碳之路向前推进。从研究主题的时间分布 (图11)可看出,光技术和低碳节能的相关论文在2005—2012年期间比例持续增加。

由此看来,我国高校硕士学位论文关于城市夜景照明方向的研究主题与国家的照明政策有一定的契合度,也从侧面反映了我国城市照明学科的发展历程受到相关政策法规制定的影响,相互促进。

5 结语

5.1 分析总结

综上分析可知,我国高校设计类硕士学位论文关于城市夜景照明的研究主要以理论研究为主,实例研究和应用研究为辅,以大城市、商业街区、公共空间、居住区、园林绿地等为研究对象,探讨照明规划理论、单项照明设计、光艺术、光技术、光污染及其应对、低碳节能等问题。从交叉分析来看,我国少数院校对城市夜景照明的研究已逐成体系,并有其各自学科特色;城市夜景照明研究的系统性和综合性得到了加强,研究热点的转变也正好契合我国夜景照明从“亮起来”到“美起来”到如今“人与环境协调发展”的发展历程。

5.2 研究弱项及选题设想

1)从研究对象所处的城市来看,目前夜景照明研究的城市多属于直辖市或省会城市,普遍性研究较多。如今城市夜景“千城一面”的现象严重,缺乏对某类城市的特色性归纳研究,比如从平原城市、滨海城市、山水城市、旅游城市、文化古城等角度对夜景照明理论的分析研究;而受经济基础、资源配置等多因素限制的二、三线城市,其城市夜景照明还处于起步阶段,为防止其对大城市的“盲目照抄”,更需要大量的研究成果进行科学指导。

2)从研究主题上看,我国目前的夜景照明强调人与环境协调发展,对于高效低耗的绿色产品、创新技术的研究不在少数,但从生态学角度,深入研究人、动植物与夜景环境的论文不多;其次,研究缺乏对城市夜景照明当下问题的敏锐挖掘,如越来越受城市管理层重视的夜间经济等社会因素对夜景照明的影响与引导;夜间照明推广而衍生的彩光污染、动态光刷新过快、建筑物外观照明屏幕化等新问题的研究。在今后的论文选题中,可从未来光问题的预想和解决方式、甚至是城市夜景照明未来理想型发展模式等角度进行研究探讨。

3)在理论研究中,缺乏对本国乃至国外夜景照明历史文脉的研究;对国内外城市夜景照明的比较研究多出现在论文的某一章节中,深入全面的对比性研究很少。今后论文可在积极贯彻国家低碳照明策略的同时,从历史文脉、国内外比较研究中进行归纳总结,“温故而知新”——提出先进的规划理论和设计方法。

以上,通过对我国高校硕士研究生关于城市夜景照明的论文进行梳理和分析,可以对我国近些年来城市夜景照明学科的研究现状、研究热点、院校专业特色以及存在的研究弱项有一个大致的了解。由于数据来源和时间的限制,笔者仅按照自己的理解对其进行了分类和计量分析,难免带有某种主观性和偏差。在此抛砖引玉,还望业界人士给予指正。若要全面准确了解国内城市夜景照明学科的研究情况,还需进行相关的后续研究,这无论在数据源选取还是在论文类型的界定上都有更高的要求。

[1]万敏.城市夜景观发展综述[J].规划师,2002(11):48~52.

[2]张照,王德.我国城市规划院校硕士学位论文选题特征分析[J].城市规划学刊,2007(3):111~115.