一个隐蔽的艺术群落

2013-11-27杨卫

杨卫

这是一个在众多的艺术史写作中被抹去的群落。包括我所主编的《中国当代艺术生态》(天津大学出版社2008年)一书,虽然收录了二十世纪九十年代以来北京出现的圆明园、东村等艺术群落,甚至也把这些群落解散以后,艺术家转移到宋庄、东坝河、滨河小区等地,以及相继又衍生出了798、草场地等艺术区的整个发展过程记录在案了,但对于清华北门这个艺术群落,却没有透露一点蛛丝马迹。这又是为什么呢?原因很简单,是因为它在历史的兴衰起伏中存留的时间太短。作为圆明园画家村解散之后,部分艺术家因为没有更好的去处,而临时栖身于此的中转站,清华北门形成一个艺术群落,维持的时间不到一年,只能算是暂时现象。所以,时过境迁以后,几乎很少有人再提及那段往事了。对于“盲流”艺术家群体而言,这当然是一个很正常的现象,尤其在那个贫瘠的年代,再加上户籍制度的监管,打一枪换个地方早已是家常便饭。所以,不会有什么人在那无休无止的迁徙中,把暂时的栖身之处当成自己的精神家园。然而,清华北门却不一样,这不仅因为当时在那里聚集了一帮志同道合的人,更因为这些人自打那里“浸泡”过之后,大都找到了自己的人生坐标,并在未来的岁月中各领风骚,取得了一些令人瞩目的成就。因此,回过头去寻找清华北门的思想踪迹就非常有必要,尤其是对于曾经在那里居住过的我,更是义不容辞。

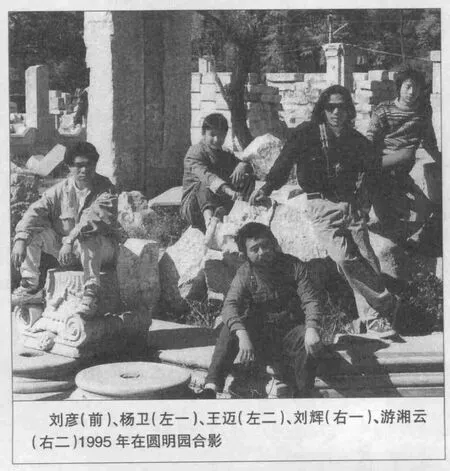

那么,清华北门的艺术群落是如何形成的呢?源头还要从圆明园画家村说起,得把时间的指针拨回到1995年。那一年的新春,并没有什么反常,但对于圆明园的画家们来说,却少了昔日的憧憬,因为早就听说圆明园画家村将要被取缔的消息,正在一步步得到证实。阴云就是这样子弥漫过来,笼罩了废墟上绽放的春意。年前,方力钧、岳敏君、杨少斌、张惠平、王音等条件充裕一点的艺术家已经陆续搬走了,而像我们这些状况差一些的艺术家没有什么从容的选择,也就只能抱着一丝侥幸去期待命运的转机了。然而,圆明园画家村将遭取缔的消息终于还是得到了确认,最后通牒是夏末发出来的,规定十月之前必须搬走,否则就采取强制措施。一时间,山雨欲来风满楼,圆明园似乎又回到了当年慈禧们卷铺盖的状态,处在了风雨飘摇之中。接下来的一幕幕可谓惨不忍睹:一批一批的艺术家开始被收容,一批一批的艺术家开始遭遣送……余下的大多数虽然属于幸存者,但都急得像热锅上的蚂蚁,不知道何去何从……

我有三个可选择的去处:一个选择是跟大部队迁移通县(即今通州宋庄);另一个选择是随部分艺术家转入东坝河(即今望京对面);还有一个选择是与伊灵等少数几个人退到更远的香山。这三个去处虽然提供了三种绝处逢生的可能,但我还是挪不动脚窝,因为留恋圆明园,更因为囊中羞涩。正当我犹豫不决之时,我的一个同乡游湘云伸出了援助之手,他答应以他开的公司名义保护我和刘彦等几个艺术家,并承诺给我们一定的经济支持。游湘云此番义举无异于雪中送炭,给了我们死灰复燃的希望。于是,我与刘彦等人为之庆祝了一番之后,便改头换面以公司职员的名义迁入了清华北门一带。

清华北门有一个夹在清华大学宿舍楼之间的小村庄,过去曾有一些清华的学子在这一带租房,但跟圆明园画家村毫无关系,唯一能够攀点近亲的只有诗人俞心樵(当年叫俞心焦),那时他就在圆明园与清华园两地活动,尤其和刘彦交往甚密。我们去清华北门,应该说俞心樵是一个索引。事实上,俞心樵在诗坛博得诗名,主要是与清华有关,在我们到来之前,他的诗已经在清华园一带具有了广泛影响。我至今还能通篇背诵他1990年创作于清华园的《墓志铭》一诗,早在圆明园那些个饥寒交迫的日子里,我们就经常用不同口音来朗读,几乎都快把它拿来充饥了:

在我的祖国

只有你还没有读过我的诗

只有你未曾爱过我

当你知道我葬身何处

请选择最美丽的春天

走最光明的道路

来向我认错

这一天要下的雨

请改日再下

这一天还未开放的紫云英

请它们提前开放

在我阳光万丈的祖国

月亮千里的祖国

灯火家家户户的祖国

只有你还没读过我的诗

只有你未曾爱过我

你是我光明祖国唯一的阴影

你要向蓝天认错

向白云认错

向青山绿水认错

最后向我认错

最后说要是心焦还活着

该有多好

这就是俞心樵的诗歌风格,带有一种席卷而来的浪漫主义色彩,琅琅上口的语言中,包含着一种自我意识的肯定。过去的一些大词空词,因为注入了俞心樵的这种自信意识,而顿时变得丰盈起来,甚至被他发展到了感情铺张的地步。这是一种典型的卢梭语式,从个人的反思到人类的展望,就如同一棵苍天大树一样,枝繁叶茂的另一端是根性对土地的博爱。我不知道诗歌界对俞心樵的诗怎么看,反正我喜欢,尤其是在1980年代末那段阴霾时期,他的诗所具有的那种青春气势,让我感受到了一种催开花朵的力量。

很难说我们当年迁至清华北门,没有受到俞心樵诗风的蛊惑。人的迁徙就像是水的流动,哪里深情哪里就能挽留下过客的身影。清华北门跟圆明园时期已经有所不同,不同之处在于它是圆明园基础上的浓缩,具有意气相投的圈子色彩。所以,时过境迁以后,我得承认当年形成清华北门艺术群落,俞心樵是一种地球引力。

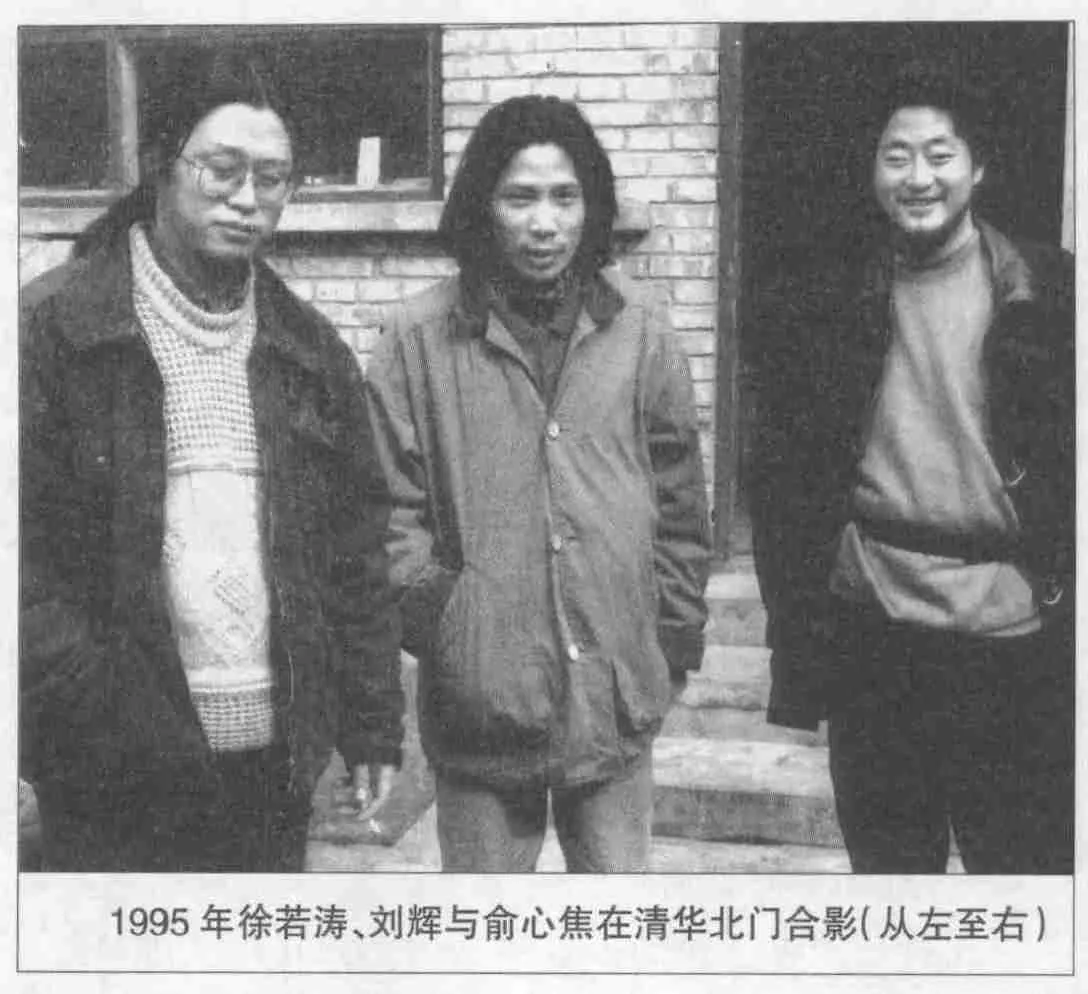

1996年开春以后,陆续搬到清华北门的艺术家有刘彦、王迈、马晗、刘辉、成立、徐若涛、石心宁、任芝田和我,加之原来居住于此的诗人俞心焦,以及当时还是清华学生的校园歌手(“水木年华”主唱)卢庚戌、李健(卢庚戌的搭档,最早“水木年华”组合的另一主唱)等,叠在一起大概有十多个人。这些人构成所谓清华北门艺术群落,虽然人数不算多,但却包含了丰富的艺术内涵,尤其是靠近清华大学,与那里的学术气氛相接壤,使这个艺术群落在当时具有了很强的思想色彩。这也是跟圆明园时期很大的不同,如果说圆明园时期只是一种生活方式的理想化,那么清华北门则像是一种思想的过滤器,过滤下来的只有理想主义的精神。因为人数不多,所以,清华北门那会,我们的餐饮基本上都是打平伙、凑在一块。那时,谈得最多的不是什么饮食男女,而是形而上的诗歌与哲学,仿佛我们这些人都是天外来客一样,只有柏拉图的“理想国”才能让我们眷顾于自己的土地。现在想来,不免有些空中楼阁,但那种云堆雾砌的理想楼阁还是让我非常眷恋,以至于每次回忆起来都像是一盏灯。

我还记得那时候艺术家王迈的神情,张望的眼睛里透着他从大兴安岭的故乡捎来的那份纯净,洁白得令我至今都无地自容。曾经一度,他还愤世嫉俗,觉得艺术界过于世故,因此宣告自己要成为一个“理想国”的诗人,并写下了许多青涩的诗句。现在回想起来,似乎有些幼稚。然而,又有谁能否认这种灿烂的幼稚,不是给那段灰色的岁月涂上了一笔亮丽的颜色呢!

我不知道是不是因为清华北门的这种思想气氛感染了周围的同道,使他们陆陆续续闻讯而来,但我知道来过清华北门的艺术界和思想界人物有很多。我还记得批评家高名潞,艺术家王广义、任戬、王劲松、邱志杰、奉正杰、魏野,哲学家周国平、陈嘉映、王玉北,以及摇滚歌手崔健等等都曾光顾过清华北门,其中有些人还是常客,隔三差五来此逗留,几乎都快成为清华北门艺术群落的一员了。这些人频繁来往于清华北门,固然跟刘彦当年的号召力有极大关系,但也不能排除艺术上的吸引,尤其是清华北门的整体思想氛围对他们的感召。

提到刘彦,我在这里应该着重介绍一下,因为在当时的清华北门艺术群落中,他是一个轴心,属于灵魂人物。当然,这不是依据他在我们当中年龄最长,且有过参与“85运动”的阅历,而是因为他开朗豁达的性格以及富于思辩的语言智慧。早在圆明园时期,我跟刘彦就是邻居,曾领略过他的风采。那时候,刘彦就很出众,在艺术创作上也是别具一格,与多数圆明园画家保持距离。1994年,批评家张晴在《江苏画刊》撰写过一篇文章,把刘彦作为1990年以后中国试验艺术的代表提出来,应该说是符合事实的。刘彦的确很早就摆脱了传统架上绘画的束缚,是国内较早运用新材料探索新艺术的先锋人物之一。不过,刘彦的时运似乎有些不佳,他的先锋艺术与中国当代艺术的主流,即政治类型的艺术没有什么共同语言。所以,尽管他意识能够超前,且创作的艺术形式也非常新颖,但却始终为潮流所不容,一直身处边缘。清华北门是刘彦用来反思自己的地方,反思的结果同样体现了他作为哲学系出身的辩证智慧,那就是并非潮流容不下他,而是他要抛弃潮流。后来刘彦回到自己的古典情节,在艺术上与旷达的自然体验结缘,跟清华北门的那段反思不无关系。

现在回忆起来,清华北门的那些集体反思,似乎都带有某种卢梭的意味。卢梭的“重返自然”命题,以及他对人类“天性”的诉求,在物质社会的迷惘中,精神的启蒙价值不言而喻。这种价值是不是一种驱动力,在当时构成我们这些人聚集在清华北门的机缘呢?我不得而知,但我知道对于我自己而言,由原来的艺术家到后来转入艺术批评,在相当程度上是得益于清华北门的那段经历,或者更准确点说,是得益于卢梭式的人文启迪。

当然,除了我上面说到的这些人,在清华北门的艺术群落中,其他人也都在那里酝酿过人生的转折,留下了难以磨灭的思想足迹。比如石心宁,就是在那里开始探索所谓“后现代”并置的艺术语汇,由此确立了他后来赖以成名的艺术风格;马晗也是在那里涉猎于当代哲学,促成了他后来在艺术上的突飞猛进;刘辉在那里确认自身的人生价值,导致了他后来诙谐的处世风格;徐若涛在那里沉淀自己的过去,产生了后来的思维转向;任芝田在那里积累传统知识的能量,至今都在发挥其果;成立在那里冥想自己的时代,在现代艺术的困境中坚定地走到了现在;当然还有“水木年华”的卢庚戌和李健,也是在那里与我们同沐天照,共御苦寒,奠定了他们音乐的曲风与人文基础……

1996年夏天刚过,我们这些漏网之鱼,终于还是被当地监管部门发现,与此同时,清华北门传出要拆迁的消息。无奈之下,我们只好再次选择逃离,重新踏上迁徙之路。秋后,我搬入了现在的宋庄,不久,刘彦、王迈、马晗、刘辉、徐若涛、石心宁、任芝田、俞心焦等人也都各自为阵,谋求了其他出路。自此,清华北门艺术群落解散,不复存在。现在回想起那段历史,我很充实,因为从那里走出来的同道们,今天大都有了不俗的表现。只是稍微还有点遗憾,遗憾的是当年卢庚戌和李健一起组建的“水木年华”乐队,不知何故分道扬镳,后来光彩照人的舞台上只剩下卢庚戌,没有了李健。而再后来,李健又异军突起,以一首清新的《传奇》横扫华语乐坛……也许,这就是人生回避不了的变数吧。世事无常,我也就只能用一颗平常心来对待了。