生物安全隔离区建设管理探讨

2013-09-23谭业平胡肄农黄小国臧一天陆昌华

谭业平,胡肄农,黄小国,臧一天,陆昌华

(1.江苏省农业科学院兽医研究所 农业部兽用生物制品工程技术重点实验室 国家兽用生物制品工程技术研究中心,江苏 南京210014;2.常州市康乐农牧有限公司,江苏 常州213149)

动物疫病区划管理是动物疫病管理的有效手段,适用于一定区域内重大动物疫病控制或净化,确保动物卫生和畜禽产品质量安全,达到进口国或地区可接受的风险水平,促进动物及动物产品国际贸易[1]。欧美等畜牧业发达国家在动物疫病区划管理的探索中认识到在整个国家或区域水平建立和维持无规定动物疫病状态较为困难,而采取严格的监测和生物安全管理措施更利于使区域内特定卫生状况的动物亚群体与外界进行流行病学隔离。因此,在2003年6月世界贸易组织卫生与植物卫生措施委员会(WTO-SPS)会议上,世界动物卫生组织(OIE)代表提出了动物疫病区域化管理的新模式-生物安全隔离区划(Compartmentalisation)。

泰国2004年禽流感疫情发生后,造成巨大经济损失,产生了食品安全、失业、农民收入减少等系列影响。泰国正大集团等企业尽快实施生物安全隔离区划策略,目前通过无禽流感认可的生物安全隔离区有31家,涉及172个农场,恢复了生鲜禽肉的出口贸易[2]。我国正积极探索生物安全隔离区模式,对无禽流感生物安全隔离区建设实施模式和评估机制进行了研究[3],并在山东德州开展了肉禽生物安全隔离区建设试点工作[4]。文章介绍了生物安全隔离区的定义和要素,重点探讨了如何加强畜禽生物安全隔离区建设与管理,以期为科学实施生物安全隔离区划模式提供参考。

1 生物安全隔离区的定义和要素

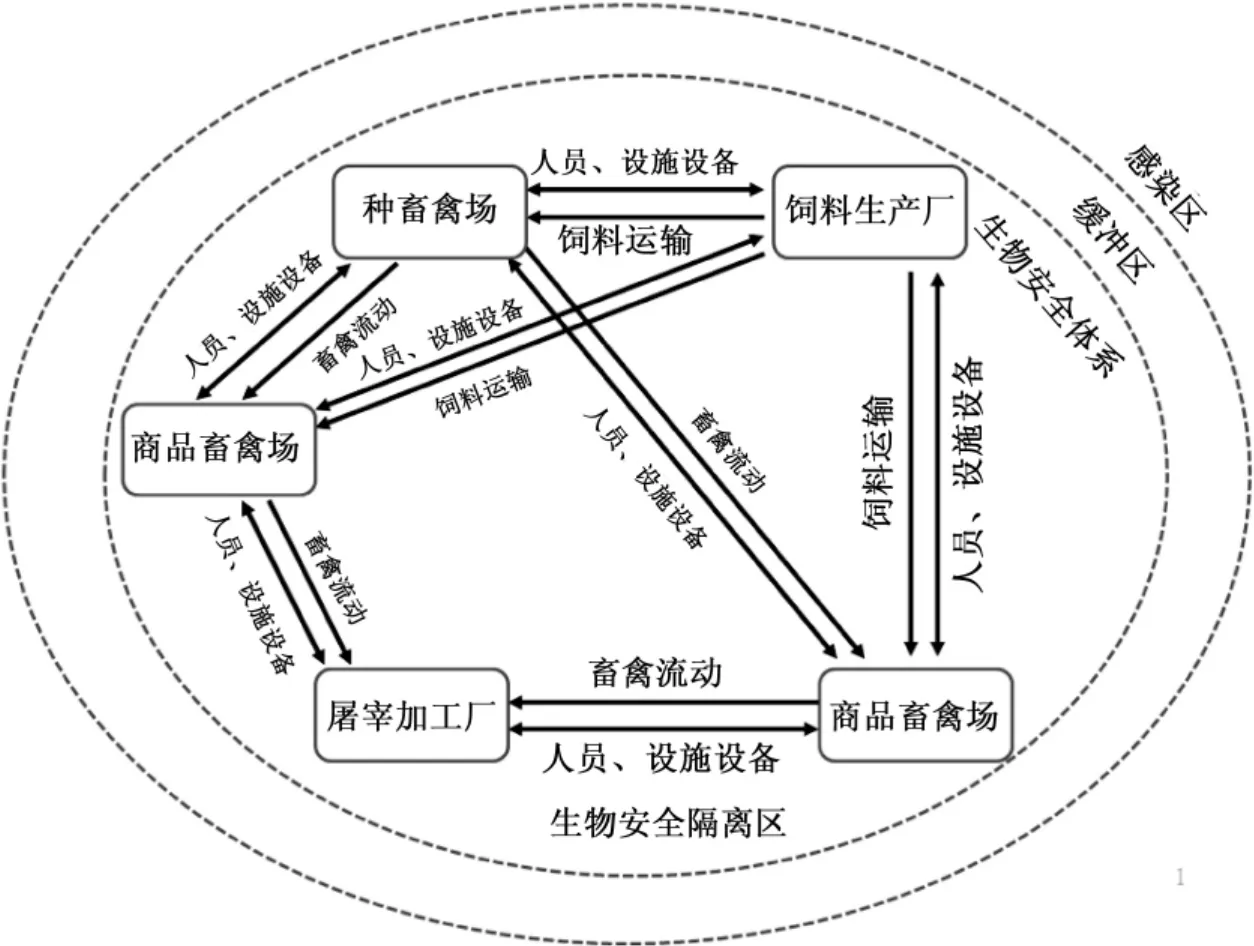

OIE将动物疫病区划管理分为无规定疫病区(Zone/Region)和生物安全隔离区(Compartment)两个主要模式[5]。无规定疫病区是指一个以自然、人工或法定边界等地理屏障为界定的区域,该区域含有卫生状况明确的动物亚群体。目前我国胶东半岛、辽东半岛等5个无规定疫病示范区属于这一模式。生物安全隔离区是指在共同生物安全管理体系下一个或多个养殖屠宰加工场所,该区域含有卫生状况明确的动物亚群体[6],山东德州肉禽生物安全隔离区属于这一模式。生物安全隔离区可以针对一种或多种规定动物疫病设立,需要明确说明内部组成单元的位置,各单元的相互关系,以及各单元对于生物安全区动物群体与外部不同卫生状况的动物群体实现流行病学隔离的作用(图1)。

图1 生物安全隔离区平面示意图

无规定疫病区和生物安全隔离区均要求通过监测、控制和生物安全措施,建立和维持无规定动物疫病的动物亚群体。但以地理屏障为界定的无疫区较为容易通过各种传播途径突破,而生物安全隔离区使动物亚群体在同一生物安全管理体系下实现与其他家养或野生动物“功能性隔离”。因此,当某国家或区域存在某种规定疫病时,其生物安全隔离区可以保持内部动物亚群体无规定疫病,仍然可以被贸易国或区域认可,继续保持正常贸易。

生物安全隔离区的要素主要包括[7]:(1)隔离区与潜在感染源的隔离措施,包括影响生物安全状态的物理和空间因素、基础防疫设施、生物安全计划、畜禽标识与可追溯系统。(2)隔离区运行管理记录文档,包括生产记录,饲料来源,化验,出生和死亡记录,访客记录簿,发病史,药物和疫苗接种记录,生物安全计划,培训文件等,以向兽医审核部门证明。(3)疾病监测系统。通过内部疾病感染数据收集和分析,以向兽医监管部门证明生物安全隔离区内的动物亚群体是符合无规定疫病状态。通过外部的疾病监测可以评估疾病引入生物安全隔离区的风险程度,提出防范措施。(4)诊断能力和程序,包括实验室设施、疾病确诊试验方法以及迅速报告程序。(5)突发疫情应急处置和通报,包括疑似疫情时隔离区内停止自由状态、确诊后出口资格的撤销程序、违反生物安全措施的审查,及资格恢复的重新评估程序等。⑥隔离区的监督和控制,包括实验室、兽医服务,组织和权责等明确的文档,兽医局批准、暂停和撤销权力运行机制,对维持隔离区规定动物卫生状态的关键要求的监管计划和措施以及与进口国信息沟通程序。

2 如何加强生物安全隔离区建设和管理

2.1 加强生物安全隔离区疫病风险源和风险途径的识别和确立 围绕区域相对集中,产业链较为完整的畜禽生产加工出口大型企业集团,确立畜禽生物安全隔离区划范围。然后,依据流行病学和风险分析的基本原理,从 “传染源、传播途径、易感动物”3个环节,对生物安全隔离区规定疫病的风险因素进行系统分析和评估,这是关键性基础性工作。风险因素应包括规定疫病侵入隔离区的风险因素,即外部风险因素和隔离区内循环传播的风险因素即内部风险因素,外部风险因素主要包括隔离区和缓冲区外部周边畜禽场、屠宰加工厂、活畜禽交易场等周边传染病传入风险,及人员、设施设备、药品器具、车辆、饲料运输、媒介生物、种畜禽引进等进入所带来疫病传入风险。内部风险因素主要包括内部畜禽移动、饲料运输、粪便运输、病死畜处理等人员物资流动所导致的病原内部传播流行的风险。

2.2 强化生物安全隔离区生物安全计划和管理体系的制定和实施 生物安全隔离区要求区内的动物亚群体在共同生物安全管理体系之下,而建立统一的生物安全管理体系的前提就是首先对生物安全隔离区的风险源、风险途径等风险因素进行系统分析和科学评估,因此没有科学的风险分析作为依据就没有科学的生物安全计划。由于我国幅员辽阔,各地动物卫生水平和养殖模式不一,在建设隔离区时除了遵循统一的标准之外,也应因地制宜,根据当地现实的地理环境、养殖模式、产业链等具体情况开展具体的风险分析,制订针对当地种畜禽场、商品畜禽场、屠宰中心、畜禽流通、饲料加工配送等生产单元各自的和综合的基于风险分析和关键控制点(HACCP)为核心的生物安全计划和管理体系并实施标准操作流程(SOPs),才能真正意义上发挥生物安全隔离区控制动物疫病、提高动物产品安全水平的作用。

2.3 进一步提高生物安全隔离区疫情监测、报告和应急反应的有效性 生物安全隔离区要求通过监测、控制和生物安全措施维持无规定动物疫病,以有效的证据证明区域内规定动物疫病的卫生状况。监测区域应包括隔离区、缓冲区及缓冲区之外区域。监测应按照OIE《陆生动物卫生法典》和国家有关疫病监测要求,制订疫病监测文本,包括隔离区的基本卫生状况、相关监测数据、强度和频率、发生疫情时的早期诊断程序、疑似病例调查和报告程序等。监测工作需要官方兽医和执业兽医协作完成,一方面隔离区内畜禽群体抗原抗体监测是企业生物安全计划和管理体系的重要内容,也是企业自身疫病风险控制的必要措施,另一方面隔离区、缓冲区及周边外围区域的监测也是官方兽医的生物安全监管体系的重要内容。监测、评估生物安全隔离区抗原暴露风险增加时,应该重新评估原有生物安全计划和管理措施,提高风险防范水平。一旦隔离区突发疫情,执业兽医或官方兽医应严格按照既定的疫情报告制度及时、准确地向兽医机构报告,并按疫情暴发应急预案采取隔离封锁等应急处置措施。

2.4 完善生物安全隔离区动物及动物产品标识与可追溯体系 要实现生物安全隔离区与外界的“功能性隔离”,要求清晰界定和识别生物安全隔离区内外的畜禽,应遵循农业部《畜禽标识和养殖档案管理办法》,建立动物标识与可追溯体系。其目的就是通过记录生产、屠宰、加工、销售等所有环节的数据,实现对动物及动物产品的追溯,一方面对于发生动物疫病或动物性食品安全事件时能够有效开展风险评估,快速实施溯源,及时扑灭重大疫情或处置动物食品不安全事件,另一方面可追溯性能够为消费者和销售商提供畜禽产品详细记录和档案信息,增强消费信心,也可以保障退回或者召回特定货物及时准确地执行,避免不必要的大范围贸易中断。

2.5 进一步完善生物安全隔离区建设相关规范标准文件 2009年,农业部印发了《肉禽生物安全隔离区建设通用规范(试行)》和《肉禽无禽流感生物安全隔离区标准(试行)》,目前尚没有猪、牛等动物的无规定疫病生物安全隔离区相关文件,还需要进一步完善畜禽生物安全隔离区建设的规范标准文件,包括:(1)生物安全隔离区内生物安全管理标准。(2)生物安全隔离区和缓冲区疫病监测计划和标准。(3)生物安全隔离区追溯系统规范。(4)生物安全隔离区和缓冲区内疫病控制措施。(5)生物安全隔离区和周围缓冲区的疫病报告、应急预案、预案实施方案等配套标准文件。

2.6 提高生物安全隔离区资源配置合理化水平要实施生物安全隔离区内生物安全管理和生物安全计划需要资源投入作为物质保障,即生物安全隔离区必须满足基础设施要素要求。其中企业要负责投入和建设的基础设施包括:各生产单元的动物疫病诊断、检疫、防疫等环节的基础设施,缓冲隔离设施,污水、粪便、病死畜禽无害化处理设施,疫病检测、畜禽产品质量安全检测、饲料检测化验等实验室检测体系以及突发重大疫情应急储备防疫物资等。因此,生物安全隔离区在提高动物及产品卫生水平的同时,也需要承担较大的经济投入。

无规定动物疫病区的建立完善了动物防疫体系,在重大动物疫病防控和畜禽产品质量安全控制方面发挥了积极作用,经济效益和社会效益显著[8]。生物安全隔离区建设应在无规定疫病区经验总结的基础上在规划建设初期进行成本效益的经济学评估,并以评估结果为依据,建立科学的经费投入机制,优化投入资源的配置,提高资金效率,使得生物安全隔离区的建设真正让企业取得经济效益,可持续发展。经费的来源需要中央、地方和企业三方解决,中央应给予地方和企业积极的鼓励扶持政策。

2.7 进一步理顺生物安全隔离区组织运行和监督管理机制 企业内部应建立生物安全计划的组织运行和监管机制、动物标识与可追溯组织运行和监督管理机制,疫病监测报告和应急处置组织运行和监督管理机制等。官方兽医部门应建立生物安全隔离区及周边环境疫病监测与风险评估的组织运行机制,企业养殖档案和畜禽追溯体系监督管理机制,企业生物安全管理执行的监督管理制度,官方兽医机构、队伍、实验室体系、监管能力的自我监管评估制度,企业与政府有关部门联系制度和协作机制。理顺畜禽生物安全隔离区官方兽医和执业兽医高效协作机制,以及畜禽生物安全区建设、指导、评估验收、组织运行和监管机制。

2.8 完善生物安全隔离区的相关法律法规 OIE于2005年在《陆生动物卫生法典》中首次提出生物安全隔离区划的基本原则。2007年,农业部发布的《无规定动物疫病区评估管理办法》第八条规定,我国的无规定动物疫病区包括“同一生物安全管理体系下的若干养殖屠宰加工场所构成的一定区域”,明确了生物安全隔离区划的法律地位。但是,目前相关法律法规还很不完善,还需要对生物安全隔离区的审批条件、审批程序、审批内容,生物安全隔离区及其周边环境的要求及风险因素和风险途径的识别要求,同一生物安全管理体系和生物安全计划的制定要求,生物安全隔离区的维持和运行措施,生物安全隔离区的终止和撤销条件,生物安全隔离区及周边区域规定疫情的紧急措施,疫病实验室诊断要求,病原监测和免疫计划的职责分工等系列内容进行立法规范,使生物安全隔离区建设管理有法可依、有章可循。

3 小结

生物安全隔离区是动物疫病区划管理的新模式,已成为国际通行的动物疫病风险控制措施。一方面我国应该按照OIE生物安全隔离区的建设指导原则积极探索和科学实施生物安全隔离区模式,目的是为了动物防疫与国际规则接轨,获得进口国审核认可,促进动物及动物产品国际贸易,提升我国畜牧业国际竞争力;另一方面在吸收OIE等相关疫病管理理念的同时,要更多考虑我国畜牧养殖业发展实际,制订适合本国的动物疫病防控策略和措施。我国当前规模化养殖水平还落后于泰国和欧盟等国家,正处于向标准化、规模化、产业化转型升级过程中,且动物及动物产品以供应内需为主。因此,可以先在现代畜牧园区、规模养殖场试点和推广实施生物安全隔离区划模式,即通过对小区域的监测、控制和生物安全措施,先在较小区域内实现疫病的有效控制和消灭,建立并维持无规定疫病状态,然后向较大区域扩展,长远来看对于实现重大动物疫病控制和消灭,保障动物产品生产供应安全、动物产品质量安全和公共卫生安全将更加实际和有效。

[1] Ratananakorn L,Wilson D.Zoning and compartmentalisation as risk mitigation measures:an example from poultry production[J].Rev Sci Tech,2011,30(1):297-307.

[2] Harintharanon T.Establishment of Poultry Compartmentalisation for Avian Influenza in Thailand[R].Bangkok:Department of Livestock Development of Thailand,2009.

[3] 张衍海.生物安全隔离区划及我国无禽流感生物安全隔离区建设评估机制研究[D].上海:中国农业科学院上海兽医研究所,2011.

[4] 陈国胜.依托区域资源优势,实施动物疫病区划管理,加快发展现代畜牧业[J].中国动物检疫,2009,26(5):1-5.

[5] World Organisation for Animal Health.Terrestrial Animal Health Code[M].2012.Section 4,Chapter 4.3.

[6] Gemmeke E A,Batho H,Bonbon E,etal.Compartmentalisation and zoning:the Dutch perspective.Rev Sci Tech,2008,27(3):679-688.

[7] World Organisation for Animal Health.Terrestrial Animal Health Code[M].2012,Section 4,Chapter 4.4.

[8] 陆昌华,王长江,吴孜忞,等.动物卫生经济学及其实践[M].北京:中国农业科学技术出版社,2006:113-126.