英美法中精神痛苦损害赔偿制度对中国的借鉴价值

2013-09-19夏琳

夏 琳

(大连民族学院文法学院,辽宁大连116605)

中国的法律体系中,没有针对单独的“精神痛苦”给予损害赔偿的制度,但我们可以通过研究英美法的相关制度,即“emotional distress”或“nervous shock”,来考虑其对中国是否有可借鉴性。

一、英美法中的“精神痛苦”与“精神损害”

不同的侵权法著述中,“emotional distress”“mental anguish”和“emotional harm”几个词有混用的情况,“emotional harm”也指精神痛苦,从字面上讲为“精神损害”。下面就英美法上的精神痛苦与精神损害进行探讨。

1.英美法中的“精神痛苦”

英美法上的“精神痛苦”包括比较广泛的心理伤害,例如因为意外事件而产生的害怕和震惊;因生理缺陷等受到羞辱;因为不能过正常的生活而沮丧和不愉快;对未来的忧虑(如可能发生的生理缺陷等)以及愤怒等[1]。这是美国学者文森特·R·约翰逊在其《美国侵权法》一书中对“emotional distress”含义的阐述。这里并没有对精神痛苦作出明确的界定,而是列举了多种精神痛苦的情况。这些具体情况的阐述无法帮助我们了解“精神痛苦”在英美侵权法上的准确含义。

另有观点将英美法上的“精神痛苦”限定在“惊吓损害”,主要是指受害人因加害人的侵权行为受到惊吓,而致昏厥、精神错乱等精神性的损害,或者致流产、心脏病发作等身体损害甚至丧失生命[2]。这里将英美法上的“精神痛苦”限定为“惊吓”,然而,在精神痛苦损害赔偿的判例中,精神痛苦的类型不仅在于“惊吓”,还包括恐惧、悲痛、焦虑、愤怒等心理感受。中国台湾学者曾世雄先生将英美法上的“精神痛苦”(曾先生译为“休克损害”)的样态描述为“或为心神崩溃,或为知觉失常,或为精神异样,或为休克状态”[3]342。这里主要体现出精神痛苦的极端后果。

因此,英美法上的精神痛苦是指加害人的故意或过失侵权行为给受害人造成的恐惧、惊吓、悲痛、愤怒等心理伤害。

2.英美法中的“精神损害”

英美法中“精神损害”的内涵更加丰富,凡是能够致人在精神上受损的,在英美法上都可以称为精神损害。英美法中,很多侵害行为都涉及公民的人身权和人格权,加上其又是以判例法为主的特点,(精神损害)在实际运用中涉及的范围很广,不但有侵犯生命、身体、健康、自由等权利的情形,而且还有侵犯他人土地、诬告行为、干涉婚姻等各种情形[4]500。由此可见,英美法上的精神损害包含的内容非常广泛。

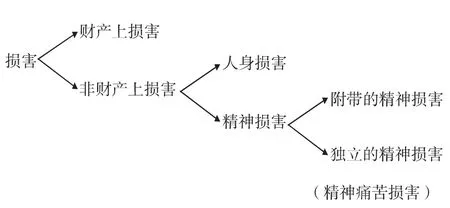

在侵权法中,最初多数的精神损害赔偿是涉及身体伤害的,还有一些涉及到威胁(assault)、书面诽谤(libel)、口头诽谤(slander)、侵犯隐私权(privacy)等导致受害人精神受损的案件。在传统侵权法中,英美法通过判例确立了一个原则,即必须在造成非财产损害的同时又造成生理损害,该非财产损害才能获得赔偿[1]。后来,法院对于原告“人格利益”受损而导致的精神损害给予补偿,甚至于根据判例当被告的行为没有造成原告的基础权益受损,仅给原告造成了精神痛苦时,单独的精神痛苦也可以获得赔偿[4]502。从这个意义上说,英美侵权法上的精神损害包含着两种类型,即附带的精神损害和独立的精神损害(精神痛苦)。所谓附带的精神损害是指依附于其他基础权益受损而产生的精神损害,独立的精神损害是指脱离了其他基础权益受损而单独存在的精神损害,即精神痛苦。本文所要论述的即独立的精神损害赔偿问题,即精神痛苦损害赔偿问题。

“精神痛苦”在损害体系中的构成如图1所示:

图1 损害体系

二、中国侵权法中的“精神痛苦”与“精神损害”

首先我们应该明确的是,中国并不存在英美法中的精神痛苦损害赔偿制度,对于当事人精神痛苦的救济主要通过精神损害赔偿制度完成,因此学者们对于“精神痛苦”的探讨也局限在对精神损害赔偿的探讨中,并不与英美法上的“emotional distress”相同。

“精神损害”广义说认为,精神损害就是指对民事主体精神活动的损害。精神损害的最终表现形式,就是精神痛苦和精神利益的丧失或减损。精神痛苦主要指公民因人格权受到侵害而遭受的生理、心理上的痛苦,导致公民的精神活动出现障碍,或使人产生愤怒、绝望、焦虑、不安、悲伤、抑郁等不良情绪。精神利益的丧失或减损,是指公民、法人维护其人格利益、身份利益的活动受到破坏,因而导致其人格利益、身份利益造成损害[5]。“精神损害”广义说的学者认为“精神痛苦”是精神损害的一种情形,而精神损害除此以外还包括精神利益的丧失或减损。

“精神损害”狭义说认为,精神损害指生理上或心理上的痛苦,或者说是“精神痛苦”。中国台湾学者曾世雄先生认为,非财产上损害是指生理上或心理上的痛苦,而生理上和心理上的痛苦分为最广义、广义和狭义三种。最广义的非财产损害泛指一切损害,但不带动财产之减少或应增加而不增加的部分,除了包括生理或心理上的痛苦外,还包括比较低层次的不快或不适;广义的非财产损害泛指生理上或心理上的痛苦,但不包括比较低层次的不快或不适;狭义的非财产损害仅包括符合损害赔偿法规定要件可获赔偿的部分。因此,曾先生认为,他所讲的“非财产上损害”原指生理上或心理上所感受的痛苦,且以依法律规定可以获得赔偿的痛苦,也可简称为“精神上的痛苦”[3]294。

曾先生同时认为,“精神上之痛苦,系被害人机能之反应。假如被害人已无常人之意识,已无意思能力,例如已心神丧失,是否得认其仍有非财产上损害的可能?按精神上之痛苦系机能之自然反应,与常人之意识、意思能力之有无无关;精神上之痛苦,如因第三人之受侵害而发生时,多系基于感性之反应,与有无常人之意识,有无意思能力,有无知觉,乃属二事。”[3]294-295有些学者基于此段论述,指出曾先生的观点实质上与中国学者所提出的精神痛苦和精神利益丧失混合说(前文所指精神损害广义说)并无不同[6]。提出此观点的作者显然将“精神痛苦”与当事人的主观感受联系起来,认为当事人无意识的情况下,无法感知痛苦,如果承认当事人无意识时也具有精神痛苦可请求赔偿,即是精神利益受损而获赔偿的情况。曾先生所说精神痛苦赔偿之客观标准中强调的是精神痛苦是人体机能的自然反应,当事人无意识时,其身体上仍存有痛苦,甚至于当事人可能身体上、精神上极其痛苦,而无法明确表达。这时就需要根据客观标准认定精神痛苦。因此,曾先生之观点仍属狭义说。

结合上述中国学者的观点,英美法上精神痛苦损害赔偿中的“精神痛苦”应属精神损害狭义说的范围。

三、中国精神损害赔偿制度的立法现状

中国精神损害赔偿的相关法律法规和司法解释包括1992年实施的《道路交通事故处理办法》第36条、最高人民法院在2001年公布实施了《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》、2004年实施的《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第18条、2009年《侵权责任法》第22条、2010年《国家赔偿法》修改后的相关规定等。

虽然近年人们越来越关注人格利益的保护,中国在精神损害赔偿立法上也有了较大的发展,然而对于精神损害赔偿的请求权仍然建立在某些基础权益受损的基础上。这些基础权益包括以下四个方面。

1.人格权和人格利益

(1)人格权。中国《民法通则》将人格权规定为一种独立的权利类型,所谓的人格权是指民事主体依法固有的、为维护自身独立人格所必备的,以人格利益为客体的权利[7]。《精神损害赔偿司法解释》第1条第1款规定,自然人因下列人格权利遭受非法侵害,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理:生命权、健康权、身体权;姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权;人格尊严权、人身自由权。这里包括生命权、健康权、身体权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权等具体人格权,也包括人格尊严权、人身自由权等一般人格权。

(2)人格利益。《精神损害赔偿司法解释》第1条第2款规定,“违反社会公共利益、社会公德侵害他人隐私或者其他人格利益,受害人以侵权为由向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。”这里提及的人格利益包括隐私以及其他人格利益。由于中国当时没有规定隐私权,因此对于隐私的侵害是放在侵害名誉权的范围内来救济的。《精神损害赔偿司法解释》明确了隐私作为人格利益的地位,并且为侵犯他人隐私冠以违反社会公共利益和社会公德的前提,有着很大的解释空间。

2.身份权

身份权是民事主体以特定身份为客体而享有的维护一定社会关系的权利[8]。身份权一般包括父母子女之间基于特定身份所产生的权利、夫妻之间基于特定身份所产生的权利以及基于与其他亲属之间的特定身份所产生的权利。《精神损害赔偿司法解释》第2条规定,“非法使被监护人脱离监护,导致亲子关系或者近亲属间的亲属关系遭受严重损害,监护人向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。”该条中所涉及的亲子关系、亲属关系属于身份权的范围。

3.死者的人格利益

自然人死亡后,其权利消失,但是,其仍然存在某些该自然人生存期间已经取得和享有的与其人格权相联系的利益[9]。对于这些利益还要给予保护。《精神损害赔偿司法解释》第3条规定,自然人死亡后,其近亲属因下列侵权行为遭受精神痛苦,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理:以侮辱、诽谤、贬损、丑化或者违反社会公共利益、社会公德的其他方式,侵害死者姓名、肖像、名誉、荣誉;非法披露、利用死者隐私,或者以违反社会公共利益、社会公德的其他方式侵害死者隐私;非法利用、损害遗体、遗骨,或者以违反社会公共利益、社会公德的其他方式侵害遗体、遗骨。对于死者人格利益的精神损害赔偿请求权人限于死者近亲属。

4.具有人格因素的财产权损害

传统的精神损害赔偿适用范围不包括财产权受到侵害时引起的精神损害,但是,《精神损害赔偿司法解释》将精神损害赔偿的适用扩展到具有人格因素的某些财产权损害的场合。《精神损害赔偿司法解释》第4条规定:“具有人格象征意义的特定纪念物品,因侵权行为而永久性灭失或者毁损,物品所有人以侵权为由,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。”

应该说《精神损害赔偿司法解释》的规定对中国的精神损害赔偿适用范围有重大的突破。从性质上来讲,中国精神损害赔偿中的精神损害属于附带的精神损害,即依附于其他基础权益的精神损害。概括而言,其制度运行前提是“无基础权益受损,即无精神损害赔偿”①这里借鉴了余非、冉昊的观点,二位学者提出“无基础权利受损,即无精神损害赔偿”,笔者考虑到精神损害赔偿范围包括其他“人格利益”等,因此改为“无基础权益受损,即无精神损害赔偿”。。这里并不包含英美法上独立成诉的精神痛苦损害赔偿。

四、中国精神损害赔偿制度的立法缺失

中国的精神损害赔偿制度虽然经过长期的发展,有了较大的突破,但是仍然存在着一些不足,主要体现在“无基础权益受损,即无精神损害赔偿”的制度运行前提存在着逻辑上的缺陷。当然这里的“无基础权益受损”中的“基础权益”应解释为“中国法律规定的基础权益”。

人的心理痛苦非常复杂,它具有一定的主观性,人的精神损害也体现出一定的主观性特点。精神损害的主观性特点决定了中国精神损害赔偿制度运行的前提为“无基础权益受损,即无精神损害赔偿”。精神痛苦是一种受害人的内心感受,有时外界难以觉察,也难以获得证明,同时容易伪装。如果以一个人“基础权益受损”作为精神损害赔偿的前提,至少可以找到精神损害存在的客观依据。因为在特定的基础权益(多为人身权益)受到损害的情况下,人容易出现精神痛苦,这是一种推定。然而这种推定的逻辑存在缺陷,因为“无基础权益受损”也可能“有精神损害存在”,“有基础权益受损”也可能“没有精神损害存在”。对于基础权益受损的考察是在侵权的法律关系中实现的,着眼于侵权法律关系的主体——加害人和受害人之间的关系,但在实际生活中,侵权行为所产生的后果却不一定仅存在于加害人与受害人之间。例如,目睹自己孩子发生交通事故的母亲,其所遭受的惊吓、恐惧,甚至精神失常都是侵权行为所产生的后果,因为母亲没有基础权益受损,就不能获得精神损害赔偿,这不符合精神损害赔偿制度的本意。反观作为直接受害人的孩子,其基础权益受到了损害,可以依据法律的规定获得人身损害和精神损害的赔偿,但是其有可能并不存在严重的精神痛苦,即俗称的“小孩子不知害怕”。由此可见,“无基础利益受损,即无精神损害赔偿”的逻辑存在着缺陷。

中国的精神损害赔偿制度建立在人的精神利益长期不受关注的基础之上,立法上的空白和司法中的回避使得精神损害赔偿问题在理论上和实践中都缺乏发展的条件。然而,人的精神利益与物质利益同样重要,对于精神利益不受侵害的渴求是人们的普遍需要,法律制度的设计应当在现行法律体系的框架中最大限度地满足人们的这种需要。应该说中国的立法者也注意到了“精神痛苦”本身是精神利益受到损害的一种表现,但是囿于精神痛苦本身的性质以及立法时的实际情况,作出了对特定权益受损给予精神损害赔偿的权宜选择。

法的价值取向体现在立法方面,就是立法者在制定法律制度时进行法的价值上的选择。立法者要考虑的不仅是该制度本身的价值目标,还包括制度运行的效果。精神痛苦本身具有抽象性、主观性,难以进行量化,很难在法律上为其确定明确的判断标准,而立法上的困难同样会转嫁于司法。将精神痛苦纳入精神损害赔偿的范围,可能导致司法过程中虚假诉讼增多,而精神痛苦本身的弹性内涵,可能在实践中产生滥诉的风险。法院在审理这类案件的过程中也会因为举证困难,法官自由裁量的压力增大等问题而增加司法难度。因此立法者在中国精神损害赔偿制度的设计方面,采取了保守的态度,即排除了受害人的精神痛苦可以获得损害赔偿的情形,仅规定了几种依附于特定人身权益和财产权益受到损害而产生的精神损害赔偿。更确切地说,将精神痛苦排除在精神损害赔偿范围之外,与其说是客观社会需要的选择,不如说是立法政策的选择。可见中国的精神损害赔偿制度存在着立法上的缺失,需要弥补缺陷,实现发展。

五、英美法中精神痛苦损害赔偿制度的借鉴价值

英美法上的精神痛苦损害赔偿制度的优越性体现在平衡个案正义与社会公平。通俗地讲,该制度做到了利用有限的法律资源赔偿最应救济的人。

1.个案正义实现的路径

个案正义所代表的思维方式是优先关注特殊性的思维方式[10]。英美判例法的传统本身就说明其优先关注的是具体案件的特殊正义,英美法上精神痛苦损害赔偿制度也以实现个案正义为首要目标,其个案正义的实现需要具体的路径指引,具体而言有三条路径。

(1)尊重社会需求。如前所述,要实现个案正义首先要找到“法律上最应救济的人”。哪些人是最应从该制度中获得救济的?答案来自于普遍的社会需求。趋利避害是人们的普遍倾向,保证自己不受侵害的愿望既包括财产利益不受侵害,也包括身体利益不受侵害,还包括精神利益不受侵害。当人们对于精神痛苦的保护给予普遍关注,这种社会需求将进入法律调整的视野。在经过制度假设的合理性验证后,确定要求对精神痛苦予以救济的人是否为法律上最应救济的人。换而言之,法律上最应救济的人要满足两个条件,即对于该制度的建立具有普遍的社会需求,同时也是可以被纳入制度保护的人。他不仅是法律上需要救济的人,也是法律上可以救济的人。

(2)形成制度保障。通过长期的发展,英美法精神痛苦损害赔偿案件中形成了一套制度,以保障受害人的精神痛苦获得救济。这可以通过法院处理精神痛苦损害赔偿案件规则的不断发展看出。从最初要求精神痛苦伴随身体上的损害为赔偿条件,到不要求身体上的损害要件,仅须被告和原告的身体碰触,再到身体上即使没受到实质性伤害,也可以对单独的精神痛苦提出损害赔偿,从直接受害人的精神痛苦损害赔偿到第三人的精神痛苦损害赔偿,该制度的发展为更好地实现对受害人的保护起到了重要的作用。

(3)法官自由裁量。在实现个案正义的过程中,法官起到了很大的作用。他们在推翻先例的过程中努力实践着对个案正义的追求。自由裁量权在这里为受害人获得最大程度的保护提供机会。正如有的学者所说,“美国法官认为只要有充足的理由,他们就有权力行使自由裁量权,诸如公平、正义、道德、社会趋向、公正政策等因素,都可以作为推翻先例的依据。”[11]在法院处理精神痛苦损害赔偿规则的发展过程中,不少法官正是本着公平、正义、道德等理念推翻先例,最大限度地保护受害人,实现个案的正义。

2.社会公平彰显的手段

英美法精神痛苦损害赔偿制度在追求个案正义的同时,也关注社会公平的实现。这就是“利用有限的法律资源”保护最应救济的人。在不同的领域,人们都要面对资源的有限性与人的需求增长之间的矛盾。如何实现利用有限的法律资源赔偿最应救济的人?

(1)秉承传统观念。在实现社会公平的过程中,英美法的传统起到了重要的作用。比如,关系及法律后果的观念贯穿了英美法的每一个方面[12]15,在侵权法领域也不例外。在过失侵权导致的精神痛苦损害赔偿中,被告对原告的注意义务起到关键的作用,这种关系的存在可以使得被告所要承担的责任不会过大,同时又最大限度地救济原告。再如,遵从先例的原则意味着理性而非武断的意志是判决的最终基础[12]128,而法官的自由裁量既受到理性的支配,具有创造的空间,这使得精神痛苦损害赔偿制度不会贸然浪费社会资源,同时也不会忽略对受害人的救济。

(2)平衡利益关系。在精神痛苦损害赔偿的制度中,并非一味追求对受害人的保护,法院通过注意义务的认定、因果关系的考察等对被告承担精神痛苦的损害赔偿责任作出限制。如果不是这样,将导致案件中当事人的利益失衡,在整个社会范围内产生不利益的后果。因此,英美法上精神痛苦损害赔偿的制度设计为平衡当事人的利益关系提供了手段。

(3)考虑公共政策。公共政策一般被看作是与整个国家和社会根本相关的原则和标准,该原则要求将一般公共利益和社会福祉纳入考虑的范围。因此,在法院审理案件的过程中,可能运用公共政策对当事人进行某些限制,以此实现社会公平。由此我们可以看到英美法上的精神痛苦损害赔偿制度能够尽可能地实现个案正义与社会公平的平衡,具有其制度本身的优越性,值得中国借鉴。

[1]文森特·R·约翰逊.美国侵权法[M].赵秀文,译.北京:中国人民大学出版社,2004:26.

[2]董超格.第三人惊吓损害的认定[J].山西高等学校社会科学学报,2008(6):72.

[3]曾世雄.损害赔偿法原理[M].北京:中国政法大学出版,2001.

[4]张平.论美国侵权法上的精神损害赔偿[C]∥王军.侵权行为法比较研究.北京:法律出版社,2006.

[5]杨立新.人身权法论[M].修订版.北京:人民法院出版社,2002:270.

[6]柳洪强,陈向军,雷桂森.精神损害概念探析[J].郧阳师范高等专科学校学报,2003(5):70.

[7]王利明.人格权法新论[M].长春:吉林人民出版社,1994:10.

[8]王利明.民法[M].北京:中国人民大学出版社,2000:511.

[9]王利明.中国民法典学者建议稿及立法理由·侵权行为编[M].北京:法律出版社,2005:389.

[10]郑成良.法律之内的正义——一个关于司法公正的法律实证主义解读[M].北京:法律出版社,2002:100.

[11]崔林林.严格规则与自由裁量之间——英美司法风格差异及其成因的比较研究[M].北京:北京大学出版社,2005:52.

[12]罗斯科·庞德.普通法的精神[M].唐前宏,廖湘文,高雪原,译.北京:法律出版社,2001.