论《何典》的语料价值

2013-09-18王萍

收稿日期:2012?12?13;修回日期:2013?07?16

基金项目:2012国家社科基金重大招标项目“汉语方言自然口语变异有声数据库建设项目”(12&ZD177;)

作者简介:王萍(1985?), 女, 山东齐河人, 南京大学博士研究生, 主要研究方向: 方言学, 社会语言学.

摘要:中国用官话和吴语创作的文学作品数量众多,《何典》是明清时期吴语小说的重要代表,人物独白和叙述语言均采撷自真实的方言口语,特殊语汇、俚俗词等语料丰富宝贵,但对其语料价值的研究所见甚少。对《何典》中的丰富语料,从语言学角度,语言系统语音、词汇和语法,历时和共时,文化以及辞典编纂等方面进行的研究,能深入分析《何典》的语料特点,揭示《何典》的语料价值及对语言学、地理语言学、历史语言学以及民俗学、文化学等学科研究的价值。对吴语词典收录的研究结果显示,《何典》等方言文学作品的语料对辞典编纂完善有重要作用。

关键词:《何典》;语料;吴语;俚语;语言学;历史;词典

中图分类号:I207.419 文献标识码:A 文章编号:1672-3104(2013)04?0221?05

我国用官话和吴语创作的文学作品数量众多,明清时期的文学作品,一个鲜明特点就是运用方言。这些作品在生动呈现当时社会、经济、民俗、市井生活等历史景象的同时,也记录了当时丰富的语言实态。

“城市作为一种文化现象与艺术活动之间有内在的必然联系,并且对于艺术的繁荣来说起到了基础性的作用”[1]。吴地是经济富庶之乡,文化繁盛流布之地,文人辈出集聚之所,这一地区聚集的城镇滋生了众多发展至今的文艺形式,是我国明清时期文化背景的重要组成。吴方言作品很多,如:冯梦龙《山歌》《桂枝儿》,文学作品《何典》《海上花列传》《海天鸿雪记》《海上繁华梦》《沪游杂记》《九尾龟》《型世言》《初刻拍案惊奇》等,内容涉及政治、经济、民俗、地理、文化、人物、科技等各方面,保存了鲜活的语言实态。胡适曾说:“方言的文学所以可贵,正因为方言最能表现人的神理。通俗的白话固然远胜于古文,但终不如方言的能表现说话的人的神情口气。古文里的人物是死人,通俗官话里的人物是做作不自然的活人,方言土语里的人物是自然流露的人[2]。”

清代社会,文言与白话的区别已经很大,相较存世的《四库全书》等官方辑录,《何典》具有鲜明的语言特色。《何典》为清代张南庄所著,大概成书于清中叶乾嘉时期,书中虚构了一个鬼界和形形色色的鬼,籍以反映人间世态,内容涉及政治、生活、饮食、建筑、军事等许多方面,具有广阔的社会生活覆盖面;以故事串联成书,语言多采自真实日常生活,含有较多的口语成分,因而更加鲜活;俚俗词句很多,展示乡情野趣;全书字数约12万,语料充足,虽有刘半农等人后加的点注,但基本保持了书的历史原样。这本书不论是对方言文学作品还是方言及语言研究,都有重要价值。

一、《何典》中独特的方言语料

(一)语音

文学作品的直接呈现方式是汉字,没有声音作依托,古代语音的研究受到很大限制,但是《何典》及注释却反映了一些方言语音特征。刘半农等根据语音演变规律、语义及近代语音对文中有误或者语音已发生变化而使后人难以理解的字音加以注释,还对部分字音的与通语读音的对应、时代读音和分布等作说明,如:

揞:读如“暗”,上声,掩也。

不管三七念一:念,即“廿”,二十也。

托老实:托,吴方言,“忒”音读,太也。

旱:“候”字的方言音读。

荐便宜:荐,即占,“占”字音转。

主值:值,“持”音转。

哺:应是“匍”,伏也。

戴:入声,尝也。

号粥号饭:号,“限”字音转。

“早期言语的文字记载,显示出语言在时间的过程中的变化。”[3]音转,即用音同或音近的字注释另一个字,后人用民国时期的字音标明《何典》中的字音,暗含语音变化的信息。

(二)词汇

《何典》运用大量俚俗词语,传神且富有表现力,词汇语料最为丰富,反映浓重的地域文化特色。词语形式多样,在语序、语素选择及内部语义关系等方面有诸多特点;有些词语是采撷前代词语,有些是当时的新词新义,书中的词汇是不同历史时期的积压;与普通话、方言和现代吴语的异处颇多。

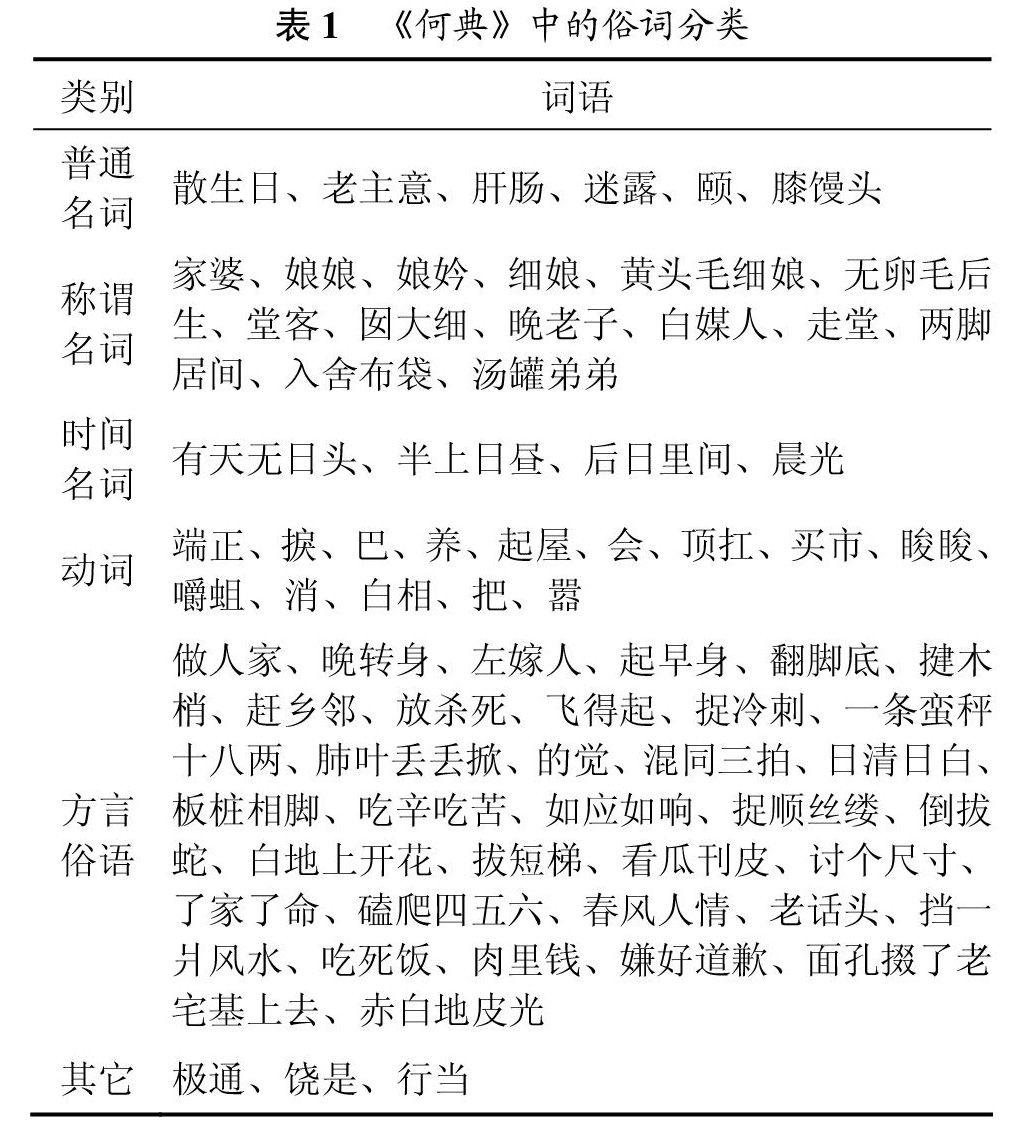

方俗词语构成《何典》的全文,不论是旁白还是对话,均区别于其它方言中的表达,是当地方言词汇系统的有机组成,使这部作品的地域特色鲜明,详见表1。

一些吴方言词汇与今普通话相比,选用形态不同而意义相近的语素,词序也略异,如:“相帮、老虫、平阳、做戏、山脚根头、便当、眼热、牙须、上首、鼻头管、亏杀、靠托、说陈、日脚、脚跟头”,“闹 热”。

《何典》中还有一些词汇,与普通话词形完全相同,但语义却截然不同,如:“背、注、咶噪、一起、招架、跳起来、回音、装点、耸、呼、坑、养”,“所在”这个词现今常构成一个短语“…地方”,而在《何典》中,独立成词表示地方。

大量不加任何修饰的俗谚和詈语是《何典》一个鲜明的语言特色,虽显粗鄙,但却将真实的口语还原,而且,这部分词语反映了更多少见的民俗和思想文化,俗谚如“临时上轿马撒尿——手忙脚乱”“急惊风撞着了慢郎中”“烧香望和尚——一事两勾当”“萝卜弗当小菜”“一人无得两意智”“弗出麸皮弗出面”;詈语如“屎孔”“咬卵”“骚硬卵”“捧卵子过桥”“晦气星钻井屁眼”“洒不出什么小牛屎”。《何典》中的语句有的隐含着当地的俗典,如果不知晓当地的方言,很难理解其中的意思,如“卵脬大如腿”,吴方言中“大卵脬”意为自吹自擂,这个语句含有吴语的一个俗语“捧大卵脬”,即拍马屁的意思。有些俗语已无从考证其出处及真实的语意。如:那所力无倒数在身乡里,“倒数在身乡里”是什么意思,今无从可知。

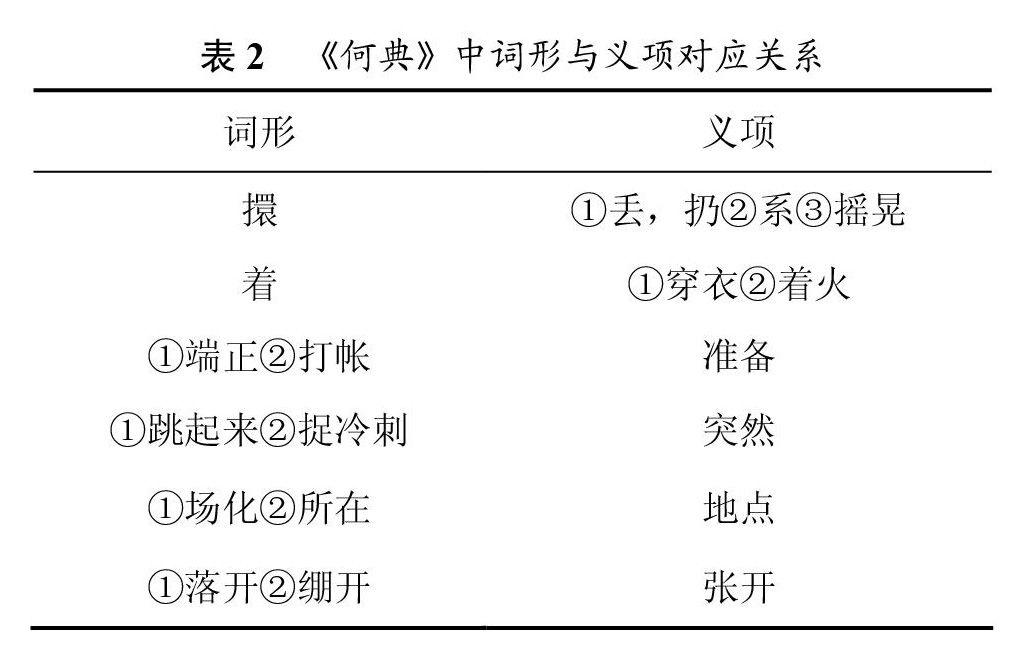

《何典》语料的丰富,还表现在对词汇形态及语义的灵活运用上,同一词形于文章表示不同义项,同一义项也用不同词形表示(见表2),体现方言词语的细微差异。

《何典》中有大量的存古词,很生僻,活跃于当时口语中,如:“沰、漉、啖、姑妄、搲、表、沽、揩、馋獠、膨脝”。书中不少词语至今仍活跃在吴方言中,成为区别于其它方言的特征词。介词“同、望”,量词“埭、沰、进”,动词“煨、吃(吃酒、吃烟)、跑、抄、屙、困觉”,副词“弗”,形容词“闹热、齐整”,名词“囡、物事、事体”,代词“个”。词缀“牢~、希禿~、~脱、~头、~子、~狼烟、~苗苗”。

(三)语法

语法在语言系统的变化中最为缓慢,但比对今吴语,《何典》中还是有一些语法现象反映了古今差异。

书中“恰好形容鬼也到来拜寿”中的“到来”,是两个词连用,表现出动词性,“到”表示“到达”的动作,“来”表示目的,书中另有“到去”与之对应。现代汉语里,“到来”的用法已发生了变化,作为一个名词存在,可以说“某人的到来”,这其实是短语词汇化的过程。

“只见艄公手忙脚乱地落下蓬来”中“落下”后直接跟表示动作支配对象的名词,是及物动词;而今普通话中,“落下”通常是一个不及物动词,用有处置性介词“把”“将”介引宾语并前置。

“形容鬼恐怕爬缸弗上”“娘也管他不下”这两句中,补语“弗上”“不下”均在动宾结构的后面。动宾结构后带补语,这样的语序语法特点在今吴语中仍保留,并成为区别于官话方言的特征语法。

吴语有丰富的重叠结构形式,《何典》中有很特殊的“ABAC”式结构,如:了家了命、日清日白、吃辛吃苦、如应如响,这类结构形式并不多见于其它方言,是吴语中很特殊的重叠结构形式,此外,还见于其它吴语文学作品中,如《山歌》中“要紧要慢”。

通过对语音、词汇和语法语料的整理,可以看出,《何典》中的语料具有真实、直白、通俗、生动诙谐幽默、口语化、地域性、历史性的鲜明特点。

二、《何典》的语料价值

语料是语言学研究的“本”和“源”,《何典》人物信口开河,竟是难得的方言语料,可以此为坐标原点,进行语言共时和历时的研究,作为解释一些语言演变规律,预测语言发展趋势的材料依据[4]。其语料价值主要体现在语言的共时和历时研究,以及语言文化研究,为方言文学作品语料价值的研究提供一个范式。

(一)《何典》语料的共时研究

《何典》中语料可用于研究清中叶吴语的系统特点,浊音已处于清化过程中,丰富的词汇语料可以分析词汇构成、语素选择、语序、义项构成、感情色彩、多义词和同义词、语用等特点。大量自然的口语表达,能反映吴语在句子语序、句法结构、量词等方面的特点。

《何典》所用方言,刘复先生考证“并不限于一处一地”,苏州、无锡、江阴、上海等地的语言皆融于其中,“白相”一词见于无锡方言中,“囡”见于苏州方言中,“物事”见于苏州、无锡、上海的方言。对其中语音、词汇和语法的具体出处,需要借助其它文献作品分析比较进而确定,比如;上海方言所作《海上花列传》,苏州方言所作《山歌》《桂枝儿》,无锡方言所作《乡音》《无锡方言四书》。对《何典》语料的研究有助于吴语的断代研究。

与《何典》同时期的文献作品,如《儒林外史》《红楼梦》《镜花缘》,地方戏《扬州画舫录》,讲唱文学作品吴音弹词《义妖传》《珍珠塔》和《三笑姻缘》,福建“评话”《榴花梦》、广东“木鱼书”《花笺记》,浙江“南词”、四川“竹琴”、绍兴“平湖调”等,这些作品均采撷自民间故事,使用大量方言俗语,与这些作品进行比较研究,了解不同方言间的具体差异,不同方言之间及与通语间的对应关系,并进行历史地理的考察。“廿”出现在《何典》中,说明这一时期是用此字来表述的,再对其它吴语作品进行考证,推测其它地区的分布情况,“廿”的音义存在于今吴语区,比如海门、苏州、无锡、上海等地。将这些分布在地图上细致地标示,并进行历时比对,即可观察方言分布范围的历史变化,结合历史、人口、政治经济等情况来分析演变的原因。

(二)《何典》语料的历时研究

1. 方言历史研究

历史语言学是研究一种或多种语言的语音、词汇、语法等演变规律的学问。它有一套完整的研究方法和理论体系。在历史语言学中,历史语音学主要研究语言的语音变化,通过研究语言的对应规律建立语言间的亲缘关系和语言的谱系。[5]“语言演变的过程是从来不能直接观察的”[3]寻求语言的历史,就是要在看似纷繁紊乱的语言材料中找出线索。清代是汉语发展史上的一个重要转折期,上承中古汉语,下启近代汉语,处于从中古汉语到近代汉语的过渡阶段,研究这一历史阶段的方言,有助于了解方言的整体演变。

《何典》中的语音材料含有语音演变的信息并可用于推测方言演变的大致时代。“荐”是古从母字,变化遵循浊音清化和尖团合流的音变规律,但“值”古音为去声,而今音是阳平,并不是去声,这一反例说明语音演变的复杂,规律不是绝对的,除受语言系统本身的影响,还有诸多别的诱因。另外,“荐”“值”的读音注释说明浊声母的“清化”过程在这一期间或更早就开始了,更为准确的时间还需要其它语言材料的佐证。

一些语法现象为研究汉语史、方言发展、通语与方言在演变中的相互关系的研究提供线索。比如:“了”,在今普通话中,主要是作为助词存在的,表完成、变化、语气等语法,无实在的语义。而在《何典》中,“了”的用法仍有从实义语素向虚语素过渡的迹象,例句如:送你拿去放在身边,慢慢的充饥便了。在这个句子中,句末“了”既有表示语气“罢了”的作用,也表“结束、就这样”的实义,并且这两种意义和用法合于一个“了”字中。这是过渡过程中的语言现象,语言的变化还没有完结。

2. 方言历史比较研究

当代吴语是方言研究重地,十分繁荣,成果很多。而且,吴语研究已有较长历史,比如:清朝吴文英《吴下方言考》,葛毅卿《吴方言解》、汪东《吴语》、王有光《吴下谚联》,还有综合性调查研究,如赵元任《现代吴语的研究》,方言志《海盐方言志》《上海市区方言志》《苏州方言志》《吴江市方言志》等文献可供参考。与《何典》同时期及更早的文献作品,从古至今连贯成方言历史研究的轨迹。

明末的《山歌》早于《何典》百年,《海上花列传》较《何典》晚一个世纪,作品的比较能体现语言的发展变化。比如:《山歌》里的“脚跟头”意为开始、脚旁边,而《何典》中的“脚跟头”仅指脚旁边,这两部作品中义项的不同是否为语言的真实变化,还需借助其它同时期的语料进一步研究。“娘娘”“老虫”“阵头”“消”“着”等词在这两部作品中的释义和用法是相同的,还有一些词的字形不同,如“踏雄/打雄”“忒/脱”。“推扳”一词在今吴语区中仍普遍使用,《山歌》中意为“摇船时的动作”,但《何典》、《海上花列传》中均表示“差”的意思,现代吴语中“推扳”仍保留此意,这就说明词汇语义语用的历时变化。“~交关”,《何典》中表“不好”的意思,但这个词缀与现代吴语,如海门方言中“交关”表程度的用法不同;再如拟状后缀“~狼烟”,这一后缀今见于无锡、江阴一带,不见于苏沪地区,这种地理分布也需要探明。

3. 方言文化研究

语言是文化的载体。L.R.帕默尔说的:“语言忠实反映了一个民族的全部历史文化,忠实反映了它的各种游戏和娱乐,各种信仰和偏见.……语言不仅是思想和感情的反映,它还对思想的感情产生种种影响。”[6]方言文学的语言在生活用语和反映民间情感上更为丰富。《何典》中语料,无一不体现了吴地的文化和精神。

语言所具有的文化价值近来得到学界和公众的认同,而词汇尤其是方言特殊语汇是文化价值最主要、最集中的承载。《何典》中方言词汇选用特殊的语素和结构方式,都是当地人思维模式、认知心理的体现。方言特殊语汇最具有地缘个性,以最基本、最直观的语言形式表现最普遍的人生哲理,反映生产、生活和交际经验,《何典》中所收录的语汇蕴涵着吴地的文化,如书中大量的“做人家、晚转身、左嫁人、起早身、翻脚底、揵木梢、赶乡邻”等特殊语汇,如若不结合当地的文化,则不能准确理解这些词语的语义、感情色彩、使用语境。同样的表述在相异的地区有不同的表达,也是文化区域性的体现。

近年来吴方言文化研究著作也比较多,如:《吴地方言小说》、《吴地俚言熟语》、《吴地歌谣》,这些作品中对吴地方言与文化进行了有意地搜集整理保存的工作。《何典》中的口语语料也被收集进这些作品中,以便后人了解吴地丰富的历史文化,作为文化及文化语言学研究的材料依据。

三、《何典》语料的文献收录

语言学研究需要参照词典所收录的语料,词典收词、释义的完备和准确会直接影响语言研究的结果,语言研究的成果也可以通过词典反映出来。吴语小说中丰富的语料只有采集编录后才能更直接有效地运用于语言学、文化学、历史学、社会学等学科的研究中。现有的吴语辞典,如闵家骥、范晓等的《简明吴方言词典》,收词约5 000条,吴连生、骆伟里等的《吴方言词典》,收词约8 000条,石汝杰等编的《明清吴语词典》,收词17 000多条,是现今收录最为完善的词典。

《何典》是《吴方言词典》的主要语料来源,相当数量的仅见于《何典》中的词条被收录进去,释明了意义并举书中的例句为证。如:搲、臭喷蛆、赶乡邻、赶丧大人、夹头夹脑、托老实、黄头毛细娘、招架、做人家、扳桩相脚、当方土地、白地开花、烂好人等。这些词值得在当时和现今吴语中的对应词形,扩充汉代词典的收录。

《何典》中的一些词收进《吴方言词典》中,还见于别的吴语历史文献作品,如《崇明县志》《沪谚》《吴下谚联》《海上花列传》《山歌》《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》《官场现形记》,沪剧、浙剧、评弹等艺术表演形式以及现代的鲁迅、叶圣陶等作家的作品中。比如;相帮、老虫、埭、家婆、端正、煨、囡、吃生意饭、牢、消、晚老子、后生、起早身、做人家、捧卵子过桥、老话头等。多个出处说明这些词的使用活力。有的词条出现在前代文献中,也一并指出了,如:吃、白相、事体、沰等。这些词的同义异形词,有的也在词典中予以注明。考证不同时代作品中同一词形在词义范围、语法分布、词形的具体差异,将有益于对吴语词汇系统的历史研究。

《何典》中的一些词或是义项或是词形未收,这些词很多反映了当地的民俗文化,如:养(儿子)、~头、便当、把、饶是、迷露、鼻头管、抄、屙、搨累、咶噪、行当、顶扛、娘娘、齐整、白媒人、海、上半日昼、手头活动、说陈、肚肠、场化、捉冷刺、日脚、实细、浑同三拍、打帐、巴、摸耳朵等。还有一些词的词形未收,但是词典中收录了其它的词形。这些词有宝贵的语言学、民俗学、文化学的价值,因而构成了《吴方言词典》的缺失。比如:散生日。

四、余论

《何典》的成就在于它使用吴方言的造诣,作为用清代吴语写成的文学作品的重要代表,《何典》中提供了大量真实、丰富而又独特的方言口语语料,不可多得,为研究提供了宝贵的资源。对包括《何典》在内的方言作品的研究利用还不充分,仍需深入,除了从语言学角度分析比较这些语料本身的特点,拟测吴

语的历史面貌及其流变外,还可以与地理学、历史学、文化学等其他学科结合,发掘《何典》等吴语作品的语料价值。

参考文献:

[1] 刘旭光. 文艺繁荣与城市文化之关系[J]. 上海师范大学学报, 2009, 38(4): 126?133.

[2] 胡适. 海上花列传·序[C]//胡适文集. 北京: 人民文学出版社, 1998(6): 263?284.

[3] 布龙菲尔德[美]. 语言论[M]. 北京: 商务印书馆, 2004: 431?432.

[4] 徐通锵. 历史语言学[M]. 北京: 商务印书馆, 2008: 3.

[5] 孔江平. 现代语音学研究与历史语言学[J]. 北京大学学报: 哲学社会科学版, 2006, 43(2): 34?39.

[6] L. R.帕默尔. 语言学概论[M]. 北京: 商务印书馆, 1983: 139.