《豳风·七月》为具有祭祀性质的歌谣考

2013-09-17张宪荣

张宪荣

(北京师范大学 文学院,北京100875)

从历代诸家论述看,《七月》的创作年代和主题是见仁见智的,至今很难得出一致的结论。而且,关于此诗的直接记载,考之先秦诸书,亦渺茫无征。唯《左传》襄公二十九年季札观乐时载:“为之歌《豳》,曰:美哉,荡乎!乐而不淫,其周公之东乎!”昭公四年有申丰之言:“《七月》之卒章,藏冰之道也。”此后便是汉人之说了。而且,春秋之时君子引诗多断章取义,实不可全信。

一、《七月》与“敬授民时”仪式

前人对《七月》这首诗,除了直接对其作时作意进行研究外,还有人致力于研究其历法的,而且往往与《尧典》《夏小正》①其实还有《礼记·月令》(或者《吕氏春秋·十二纪》《淮南子·时训篇》,三者内容大致相同),但据学者研究,此书为晚出之文献,故而本文暂不主要讨论之。等的相关内容进行比照,这其实是将《七月》当成了一部历法书了。在编撰时间和历法上,三者虽然有一定的差异,但是有一点它们是相同的,即均为上古“敬授民时”仪式的产物。

(一)《尧典》与“敬授民时”

那么什么是“敬授民时”呢?《尧典》曰:“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时。”伪孔《传》云:“敬记天时以授人也。”杨筠如《尚书核诂》曰:“民,今伪古文本作‘人’,唐天宝三年卫包所改。”[1]7笔者按,此“敬授民时”之“民”,非民众,而是官员。《左传》桓公十七年云:“天子有日官,诸侯有日御,日官居卿以厎日礼也。日御不失日,以授百官于朝。”此处日官,原本羲和。故“授百官”便是前面的“授民”。故伪孔《传》改“民”为“人”是错误的。所以,所谓的“敬授民时”其实指的是日官向百官颁布历法的仪式。韩高年先生说:“敬授民时是上古政治的重要内容。”这是对的,但是他又说:“夏、商以来,按时节向农夫宣布农事及祭祀等事宜,也就成为历代统治者行政的常制。”[2]如上所述,这恐怕错过了一个中间环节即“百官”。如果我们考察《夏小正》《月令》等文献时,可以发现,其中的一系列活动其实只发生在上层阶级,贯穿于礼仪活动当中。这就意味着这些内容可能并不是指向农业生产,而是服务于官方仪式的。也就是规定上层在什么时候该做什么。

依伪孔《传》所云,“羲和”乃“重黎之后,羲氏、和氏世掌天地四时之官,故尧命之,使敬顺昊天”。而《吕氏春秋·勿躬篇》则云:“羲和作占日。”《史记·日者列传》“集解”云:“古人占侯卜筮通谓之日者。”又,《汉书·艺文志》云:“阴阳家者流,盖出于羲和之官,敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时。”可见,羲和之官是沿着“羲和——阴阳家——日者”这条路走的。反过来,也可以说,羲和之官其实具体的职务就是祭祀活动。(至于《周礼》注中“太史,日官也”的太史一职,既有“正岁年”“颁告朔”的权力,也有主持祭祀的职能,与羲和之官同。)所以,从这个角度看,“敬授民时”的仪式性质也可以由此得到佐证。而且,有学者认为,《尧典》是“周初史官据仪式或传说改编而成的一部尧舜事迹汇编,并用以祭祀尧舜”。其中的仪式自然包括了我们说的“敬授民时”的活动了。[3]104

《尧典》中记载的“敬授民时”活动的官方性,可以在《夏小正》中得到很好的体现。此书一向被认为是我国古代最早的历法书,有人认为它是夏代作品,也有人认为它是西周作品,但无论出现在哪个时代,其历法之古老却是学界公认的。就《夏小正》本文看,古人早就认为:“(它是)上纪星文之昏旦,雨泽之寒暑,下陈草木稊秀之侯,虫羽飞伏之时,旁及冠昏祭荐耕获蚕桑之节,先王所以敬授人时,于明堂月令,实表里焉。”[4]2可见,它也是一部在“敬授民时”的仪式下产生的文献。

(二)《七月》与“敬授民时”

那么,《七月》是不是也是“敬授民时”的产物呢?它的性质与《夏小正》是不是一致呢?它的历法、物候是不是如前人说的那样扑朔迷离呢?

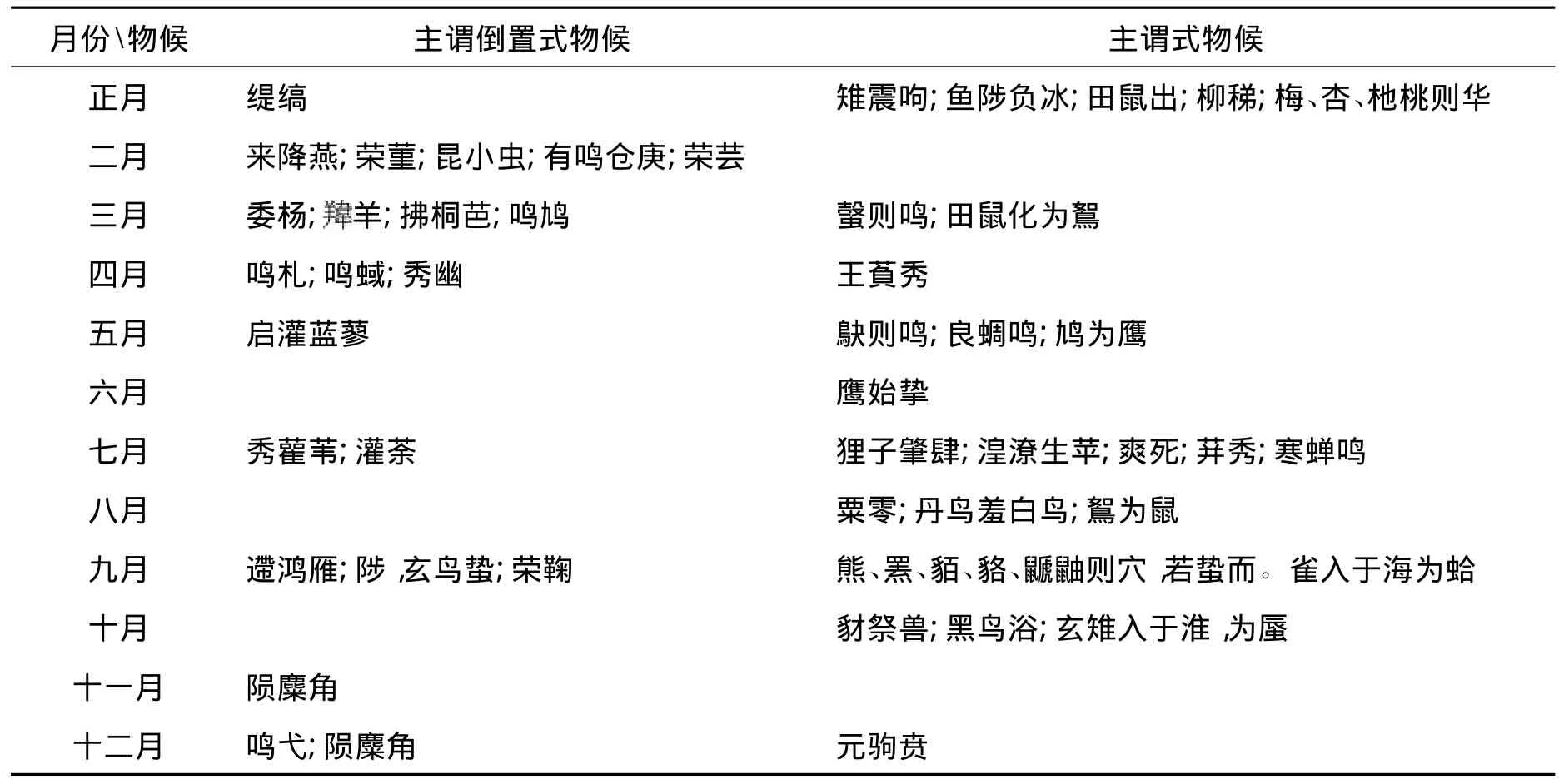

《夏小正》有很多主谓倒置的短句,常常被认为是早出之证。笔者将其中有关短句列于表1,并将同一月的相关主谓式短句摘来相互对照。

表1 《夏小正》各月的主谓倒置句表

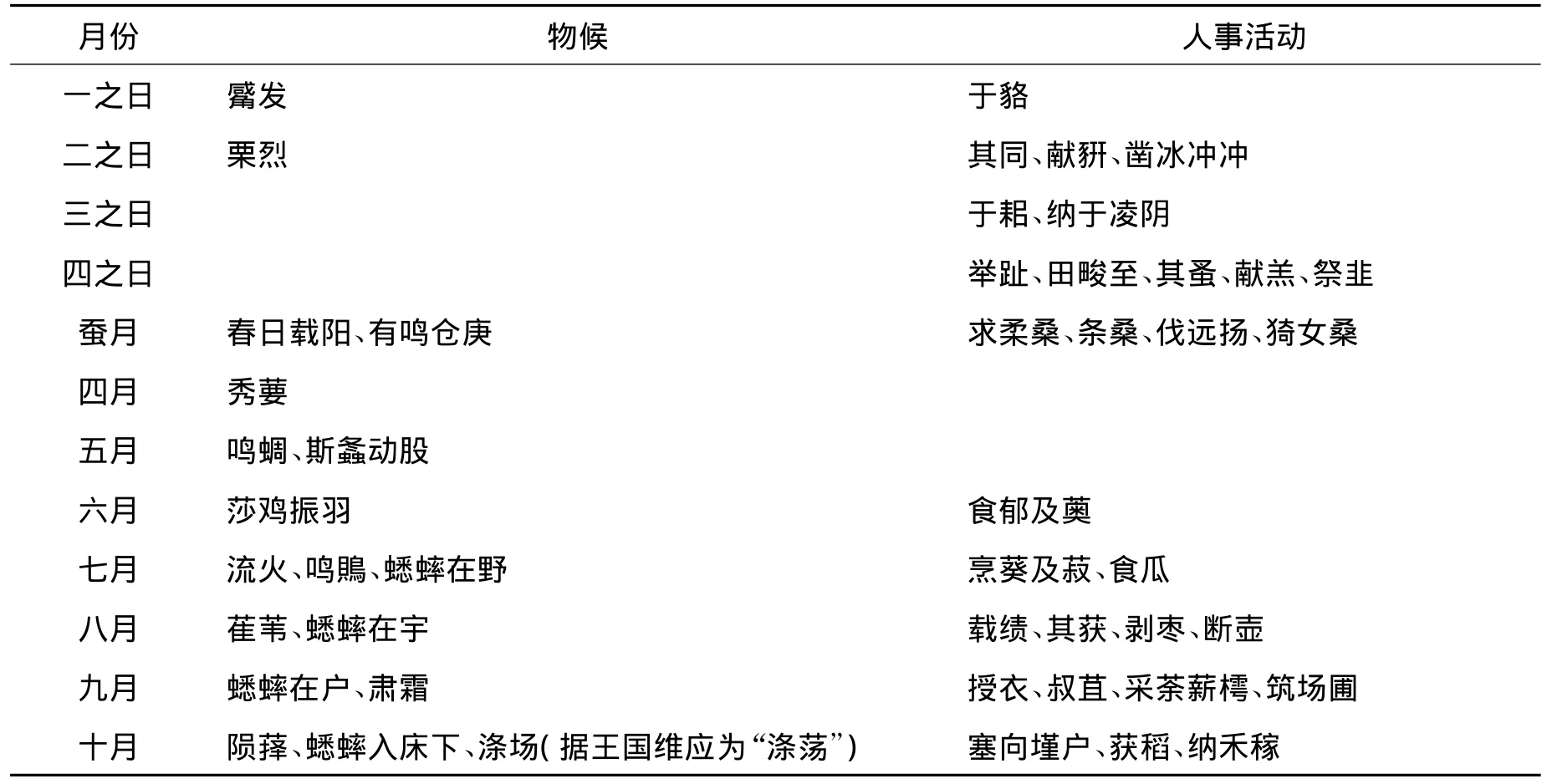

表2 《七月》物候和人事活动表

从表1我们可以看到,主谓倒装句共21句,非主谓倒装句共26句。二者在数量上差不多。而且,每月几乎都有这两种句型的物候。从类别上看,二者也无任何差异,都是既有动物类又有植物类。唯一不同的是在每月的分配上略有出入。这说明二者只有在句式上的差异,实质上是相通的。但是,这里有一个疑问,就是《夏小正》本可以用正常的主谓句来表述物候,可为什么要使用那些主谓倒置形式呢?同在一个月里的物候,正月“缇缟”本可以如“柳稊”一般写成“缟缇”;同是动物物候,十二月“陨麋角”,也可以如“元驹贲”写成“麋角陨”。使用相同谓语的物候,“秀雚苇”本可以写成如“荓秀”那样的句式。可是,《夏小正》却偏偏使用一些特殊句式。在同样的月份里,同样性质、同样谓语的物候出现不同的句式,这恐怕并不能如一些学者说的句式古朴这样的简单答案来解释吧。笔者怀疑这应该是作《夏小正》之人有意为之。其意也恐怕不止如《夏小正传》解释“缇缟”时说的“先言缇而后言缟,何也?缇先见者也。何以谓之?《小正》以著名也”。如果《小正》真的“以著名”的话,正月“柳稊”也是先见稊,后才知道是柳的,也应该写成“稊柳”。有人可能说,倒装句式可能是古文,其他的是后人改动过的。可是,后人怎么只改动了26句呢?那21句倒装句留着有何用意呢?反过来,也可能是后人将正常句式改成了倒装句式,其用意是强调。

如果仔细分析这些物候的话,如动物物候,可以看到,凡是出现在倒装句式中的动物大多都是善物。如二月燕,仓庚(黄鹂);三月羊;九月雁,玄鸟;十一月麋。而非倒装句中的动物则很多都是非善类,之所以记之是因为它们“善变而之仁也”(见“鹰则为鸠”条)。本为善物,故特记之;由恶变善,故亦记之。

至于植物物象呢,倒装的物象多是草或菜名,而且很多可食或有药用价值。如缟(莎随,又名莎草。茎叶可入药)、菫(堇葵,可入药)、芸(蒿菜,可食,可入药)、杨(蒲柳,花根茎叶均可入药)、幽(孔广森按,葽绕也。今远志草)、蓼(广森谓蓼,香菜可食者)、雚苇、荼、鞠(郭璞注《尔雅》:今之秋花菊)。①按,此类中有一桐树,很容易让人怀疑上文的讨论。但是此桐虽为木,但经文中强调的是其葩,即桐花。可作为与草类近。非倒装的物象则多是木类,如柳、梅、杏、杝桃、荓(马帚,为灌木类,可入药)、粟。②按,此类还有两种,似非木类,但不影响我们的讨论。一为王萯,《夏小正》无传,诸家解释不一。郑玄笺《诗》,认为即葽。又注《月令》,认为即王瓜。此后,孔广森疑即王瓜,王聘珍则疑即葽。今存疑。一为苹。按,此苹,既然出现与湟潦处,则应为水萍。《本草纲目》引藏器云:“水萍有三种。大者曰蘋,叶圆,阔寸许。小萍子是沟渠者。本经云水萍,应是小者。”又,时珍曰:“本草所用水萍,乃小浮萍。……一种面青背紫赤若血者,谓之紫萍,入药为良。七月采之。”(见李时珍著,刘衡如、刘山永校.本草纲目(校点本第二册),人民卫生出版社,1979年,第1367页。)那么为什么草类或菜类需要用倒装句式,而木类不需要呢?我们认为这可能与《夏小正》在“荣芸”条之《传》“有见稊而后始收,是《小正》序也。《小正》之序时也,皆若是也”有关。因此草或菜,比较矮小,不易看见,所以突出其在所记月份中的主要特征,故而用此倒装句式。而木类易见,故用正常句式即可。另外,这些草或菜,均有实用价值,所以用其纪时。总之,《夏小正》所说的“以著名者”,只用在植物类的草或菜类物候中。其他则比较片面。

通过上面的分析,现在我们可以明白,《夏小正》里的所谓的倒文现象其实并非因其渊源古老,而是作者有意为之。其意在突出这些物候与人事的关系。物候在这里,并不是单纯的动物或植物,而是与人类的心理时间步调一致。也就是说,物候在某月的特征是符合自然时节的,而具体到选择何种动植物来入纳本月,则是由人为来规定的。而这一过程的操作,联系到我们上面提到的,则是在敬授民时的仪式下进行的。

明白了这一点,我们就可以看看《七月》这首诗了。请看表2③按:“七月流火”一句,一般解释为大火星西流。可是诗篇中只出现此一星象,颇为奇怪。难道当时只认识此一星?还是作者有意如此,以突出天气之前后变化?还是此句本为俗语,为作者取用?或者便不是星象,而是另有别意?本文此处存疑,故不录。。

联系表1,结合表2,我们对之进行以下分析:

首先,从物候和人事活动看,与《夏小正》相比,《七月》的人事活动是远远多于物候现象的。而且,如果我们看看这些人事活动,其中很多都是指向祭祀活动的。如“一之日于貉”之“于貉”,《周礼·大司马》“有司表貉”引郑众之语云:“貉读为祃。祃谓师祭也。书亦或为祃。”则“于貉”即往貉祭也。同时,“其同”“献豣”之事同样是田猎活动,极有可能与“于貉”之事相关或相似,《周礼·大司马》又有田猎后“献禽以祭社”之事,或疑为此。再如,“凿冰”“纳冰”与“献羔”“祭韭”为同一仪式下的活动,《左传》中便有详细记载。又如,“于耜”“举趾”“田畯至”之事,又可能与孟春祈谷之礼相关。至于那些采集烹煮活动,更与祭祀活动息息相关。总之,从以上分析,我们可以看到,《七月》之诗,并不能单纯视为所谓农事诗,而是具有仪式性质的。其之所以较《夏小正》少了很多物候,是因为它要突出人事活动(这些人事活动又有很多是连在一起);之所以突出人事活动,是因为它不仅是诗,需要体现人的主观感受。①诗中出现的人称代词“我”,便是一个很好的例子。按,关于“我”的身份,在80年代学者有过激烈的讨论。有认为是农夫,有人为是奴隶,有认为是奴隶主,有认为是地主。均是站在阶级的角度上分析的。笔者既然认定此诗用于仪式场合,便认为此人当为此场合的主人。如果从诗歌语气上看,此诗并无忧苦之语,反而有溢美之辞。尤其其末尾,与各种礼仪场合的氛围极为相似。而且它本身是用于仪式场合的,如《周礼·籥章》便有“豳诗”“豳雅”“豳颂”的记载。但是需要说明的是,《周礼》郑注的“兼三体”的《七月》已经成为了一首乐歌。其渊源应该上溯到一个更远的仪式传统。

其次,《七月》有一些气象,如“一之日觱发,二之日栗烈”,“九月肃霜,十月涤场”,细心品之,似乎比《夏小正》之“时有俊风”“越有小旱”“时有霖雨”等更能突出人的心理。也就是说,后者是客观描述,只是单纯警戒人们,具有很强的政令意味。前者虽然也有提醒作用,但是却更能体现出人们对天气的主观感受,具有很强的抒情性。这是因为,《夏小正》有的只是些孤零零的气象,而《七月》呢,紧接着气象,是人事活动。气象是为人事做铺垫的。比如“一之日觱发,二之日栗烈”之后,便是“无衣无褐,何以卒岁?”其中,“无衣无褐”的疑问是从“觱发”“栗烈”来的。这不得不让人想起了民歌的特征。“民间歌谣,常简称为民歌。篇幅短,抒情性强,为其主要特征。”[5]273“原始的歌谣,同人们的生存斗争密切相关:或表达征服自然的愿望,或再现猎获野兽的欢乐,或祈祷万物神灵的保佑。它成了当时人们生活的重要组成部分。”[7]239从气象上看《七月》这首诗,我们可以感受到这种强烈的抒情性和人们的丰富的生活。如果说《夏小正》是夏代“敬授民时”的产物,是一部“月令”,那么《七月》最起码是与之同时存在的仪式歌谣。韩高年先生说,《七月》一类的农事诗,“其口传的文本来源,则是《夏小正》一类的仪式韵文”[6]156,大致是正确的。而更确切的是说法是,闻一多先生在《歌与诗》中说:“诗之产生本在有文字之前,当时专凭记忆以口耳相传。诗之有韵及整齐的句法,不是为了便于记诵吗?所以诗有时又称诵。这样说来,最古的诗实相当于后世的歌诀,如《百家姓》,《四言杂字》之类。就《三百篇》论,《七月》(一篇韵语的《夏小正》或《月令》)大致还可以代表这个阶段。”[7]151

再次,《七月》中也有一些倒装句式,如“有鸣仓庚”“秀葽”“鸣蜩”“鸣鵙”“陨萚”,在整首诗的物候中占31.3%。而结合表1,可知,《夏小正》中的这类句式的比重约为44.7%。两者相差不太大。这说明二者在年代上是接近的,都处于物候观测阶段。如果结合上面对倒装句式的分析,可以看到,《七月》里的这些句式的运用与《夏小正》略有不同。《七月》中植物物象不多,所以我们单言动物的。仓庚(黄鹂)、蜩(蝉)、鵙(伯劳)均为善物,而且其鸣利于标识时间,故用之记时最好不过;而相同的物类中,斯螽(蚱蜢)、莎鸡(纺织娘)、蟋蟀(蛐蛐儿)之所以不倒装,并不是因为它们都是恶物,而是因为它们不仅能标识时间,而且能表现时间的变化,如蟋蟀在七、八、九、十月活动。从这一点看,无论倒装与否,《七月》中的物象是重在标识时间。之所以如此,是因为它是一首诗歌,在选择物象上是自由的,所以并不如《夏小正》那样明确受社会仪式的影响。但它又是一首以物候记录人事活动的诗,所以又像《夏小正》一样打上了仪式的烙印。《七月》的物候与《夏小正》有一些是重合的,而且在句式上也有相似之处,但是较之更具有口传性。所以二者究竟谁先谁后,还值得商榷。

以上,我们用三点来分析了《七月》的物候。这些物候同《夏小正》里记载有相似之处,同是为祭祀或仪式服务的。但是《七月》更注重人事活动,确切地说是祭祀活动。与之相关,《七月》的气象也重视人们的主观感受,突出人们对季节性活动的敏感心态。从《七月》中的倒装句式看,与《夏小正》相同,是用于标识时间的,但是它更具有口传性。所以笔者认为,它与《夏小正》虽然同是敬授民时的产物,但《夏小正》毕竟是一部专门的月令性质的篇目,具有明显的仪式性。而《七月》它是一首歌谣性质的口传文本,所以又有很强的抒情性,其仪式性则显得隐性了。正因为如此,后代学者才将之作为一首纯粹的农事诗或乐歌,从而忽略了它的仪式传统。

另外,我们还要说一下,《七月》与《夏小正》应该是在同一仪式下的两种流传方式的产物。《夏小正》是专门服务于王政的,《七月》则以其口传性强而兼服务于贵族和民间。至经后人搜集、编排,披之于礼乐,便成为了一首乐歌。后礼乐亡,便成为了一首徒歌。古人将之定为周公之诗,或为公刘之诗,其实大可不必,其渊源实际更远。

二、《七月》与原始歌谣

以上,我们从《七月》中的物候谈起的,重点解决的是它的仪式性问题。其中说到了它具有歌谣的特点。那么,它原本形态究竟是不是歌谣呢?下面我们从其文本本身来谈谈。

(一)从原始歌谣谈起

刘师培《论谣谚》言:“上古之时,先有语言,后有文字。有声音,然后有点画;有谣谚,然后有诗歌。谣谚二体皆为韵语。‘谣’训‘徒歌’,歌者永言之谓也。”[8]1歌谣二字之义在先秦散则异,合则可通,本为先于乐歌的诗歌形态。

从记载看,上古歌谣流传下来的本来就很少,其中一些经口耳相传,又失去了原貌。《吴越春秋》中有一首《弹歌》“断竹、续竹,飞土,逐肉”,一般将之定为原始人制作弹弓和狩猎活动的劳动歌。①有的版本将之写作“断竹属木,飞土逐肉”(张觉译注的《吴越春秋全译》,贵州人民出版社,1993年,第370页)。而且,据《吴越春秋》中的善射者陈音说此歌的缘起是“孝子不忍见父母为禽兽所食,故作弹以守之,绝鸟兽之害”,其主题在于咏叹孝子。《文心雕龙·通变篇》云:“是以九代咏歌,志合文则:黄歌《断竹》,质之至也。”又认为其出现于黄帝时期。此歌应该较古,但其主题,从内容上看,说其狩猎,没错。在作意上,说其言孝子,无考。如果说其出现与上古,联系到上古歌诗舞相结合的特点,说其是一首仪式性质的产物也未尝不可。今查《吴越春秋》卷九,在此歌谣后云:“于是神农皇帝,弦木为弧,剡木为矢,弧矢之利,以威四方。”而《周易·系辞传》恰好有于此类似的句子:“神农氏没,黄帝、尧、舜氏作,……弦木为弧,剡木为矢,弧矢之利,以威天下,盖取诸‘睽’。”两相比较,原来制作弓箭跟孝子无关,而与《周易》的卦象有关。而《周易》之卦本来就和祭祀文化有关,所以我们认为此歌谣亦如是。《礼记·郊特牲》中有《蜡辞》:“土返其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽。”《文心雕龙·祝盟篇》又有舜之《祠田》:“荷此长耜,耕彼南亩,四海俱有。”这两首虽然也有农事的成分,但整体上看,《蜡辞》用于年终祭,《祠田》又为春祭,应该属于农祭歌谣。后来又有唐尧《在昔歌》、虞舜《卿云歌》、夏代《五子之歌》等,均为后人伪托,不可依据。但从上面所引几首看,这些歌谣多用于仪式场合,具有短小古朴,便于传唱的特点。

(二)《七月》的歌谣特点

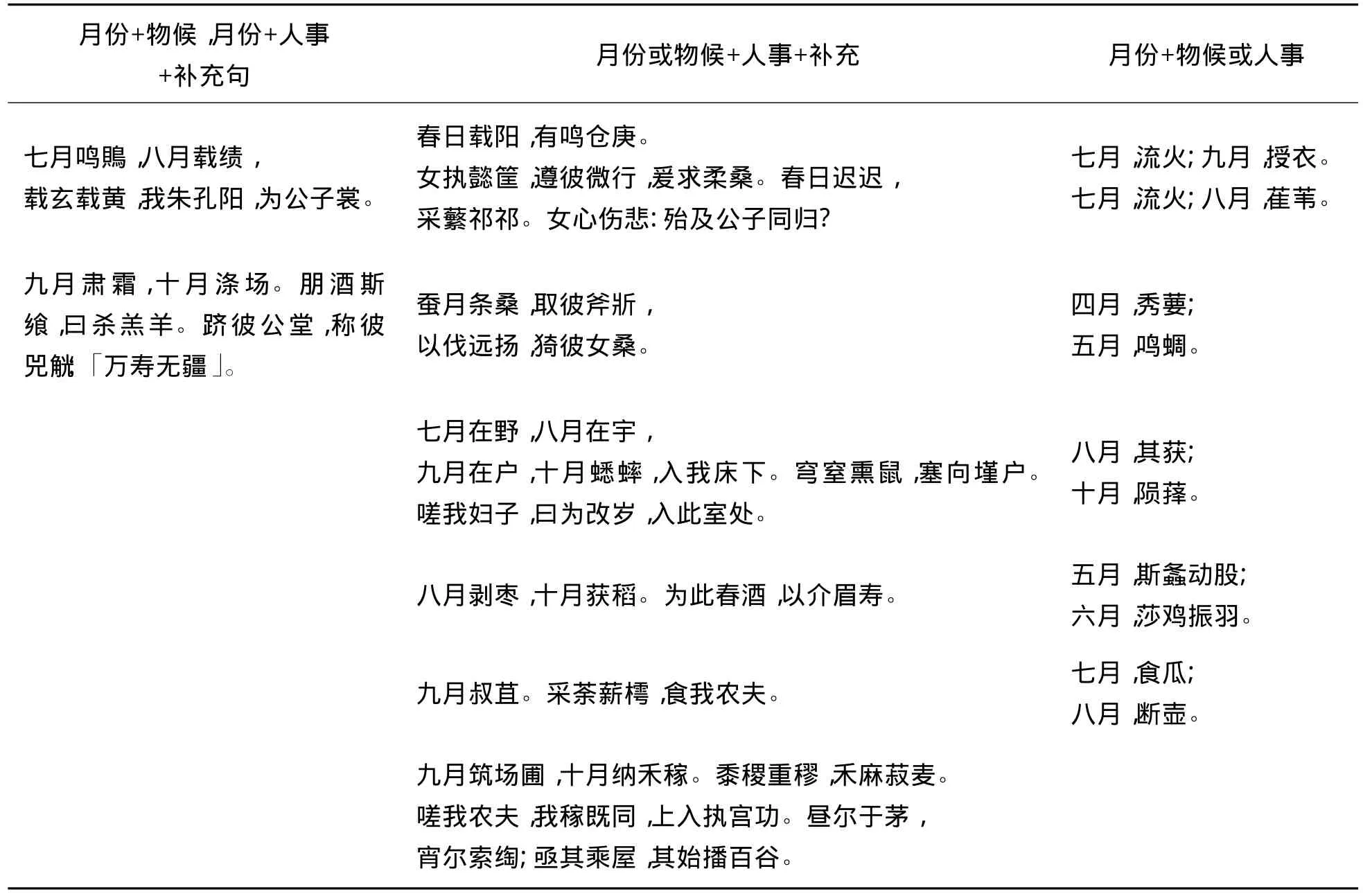

《七月》这首诗也具有以上特点。如果从结构上看,它是由“月份+物候或气象+人事”构成的,跟《夏小正》之类的文本相似,所以韩高年先生认为它也是具有“以象系事”的表现模式,即“以特定时令和季节性物候起兴,来展开诗歌的状物和抒情”[16]155。但是,这首诗里的物象和人事究竟有多大关系呢?

我们可以举出一个例子。如“一之日觱发,二之日栗烈;无衣无褐,何以卒岁?”《传》云:“觱发,风寒;栗烈,寒气也。”《诗集传》云:“栗烈,气寒也。”从古人训诂看,这两词实无多大区别,可以互训,所以笔者颇疑所谓“一之日,二之日”有互文关系。②按,前人对此四句颇有争议,我们这里也无意提出什么观点,只是觉得既然上古历法均无此例,那么《七月》的“一之日”之类的词句应该也不是月份名,但是如果按《传》所云“一之日,十之余也。周正月也。二之日,殷正月也。三之日,夏正月也。四之日,周四月也”,恐怕也令人费解。《传》云,“一之日”训“周正月”,即“十之余”,那么,“二之日,殷正月”又是几之余呢?这个“十之余”有人说是十月历中年终的最后几天,也就是说“一之日”是年终的最后几天。那么,“二之日”是不是也依次类推,也是包含在“十之余”里呢?笔者认为这不应该从历法下手,不过是诗歌的表现手法而已。与《唐风·葛生》所云“夏之日,冬之夜”用法相同,均是便于传唱才如此做的。既然如此,那么,所谓“无衣无褐,何以卒岁”之语便不是专属“二之日”的人事了,它附在“一之日”上也未尝不可,后面的“三之日于耜,四之日举趾”也可如是看。于耜、举趾明显为相续的两个动作,如果依前人说分属于两个不同月份,恐怕也不太妥。因为,“于耜”,《诗集传》训为“往修田器也”,“举趾”,训为“举足而耕也”。难道修田器需要用一个月吗?《夏小正》云:“正月,农纬厥耒。初岁祭耒,始用畅。农率均田。”此“祭耒”“均田”与上面的“于耜”“举趾”有相似之处。《夏小正》同属正月之事,《七月》又何必非属两个月呢?后面的“同我妇子,馌彼南亩,田畯至喜”又见于《甫田》《大田》中,说明此句本为熟语,因与“三之日,四之日”有关,所以也附于其上。

从这两例可以看到,至少“某之日”之类的短语应该是物候与农事的搭配是比较灵活的,不像《夏小正》那样关系紧密。而且从某些农事活动的出现频率上看,似乎是传唱的习语或歌谣。

接下来我们看看那些非“某月”类的句子是不是如此。这可以分作两类研究,一为“月份+物候,月份+人事”类。比如“九月肃霜,十月涤场。朋酒斯飨,曰杀羔羊。跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆”。此“肃霜”“涤场”,《传》云:“肃,缩也。霜降而收缩万物。涤场,功毕入也。”但据王国维先生《肃霜涤场说》中的解释,应读为“肃爽”“涤荡”,意为“九月之气清颢白而已,至于十月则万物摇落无余矣”,此说后多为学者接受。但是笔者认为,依照古人解释也未尝不可。因为前后两个月份的词句不一定非得相对成文。依旧注,“肃霜”“涤场”一为气象,一为人事,与“七月鸣鵙,八月载绩”“八月其获,十月陨萚”之一为物候,一为人事同。而且,涤场后而饮酒于公堂,也可以说通。所以旧注也应该值得参考。从这句看,“肃霜”是在九月,属于气象。“涤场”我们依《传》,当为人事。二者似乎没什么太大关系。如果刻意找的话,只能说是前者暗示了后者。而“朋酒斯飨”等五句却与“涤场”有莫大关系,似乎是对它的补充或进一步说明。

又如,“七月鸣鵙,八月载绩,载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳。”其中,“鸣鴃”为物候,“载绩”为农事。二者分属不同的月份,似乎也没什么特别大的关系。“鴃”为伯劳鸟,《夏小正传》说是因为此月是“其不辜之时也,是善之,故尽其辞也”,是因为它不杀生,变善了,所以才如此记载的。①按,《夏小正》说“鴃则鸣”为五月,此为七月。月份虽不同,但物候相同即可,并不影响《夏小正传》的解释。可是,如此说似乎也与“载绩”没什么关系。相反,后面的三句倒是说明了“载绩”的目的,是对它的具体补充。从上面的分析,我们可以得出,此类句式中物候与农事也是关系不大的。这种灵活性说明了这些记载“七月鸣鴃”之类的句子是属于口传性质的《夏小正》。(七月鸣鴃,如果拆开为“七月,鸣鴃”,不是跟《夏小正》中的“四月,鸣札”“十二月,鸣弋”之类的一样了吗?)而后面的补充农事的句子(如“载玄载黄”)则是作诗者对它的完善。

第二类为“月份或物候+人事”句式,如“六月食郁及薁,七月亨葵及菽,八月剥枣,十月获稻。为此春酒,以介眉寿”。如果在月份与人事之间加上标点的话,俨然是一篇《夏小正》了。而“为此春酒,以介眉寿”句,可以当成是对“获稻”的进一步补充,因为据典籍说,春酒就是用稻做成的,而且是为了祭祖。但也可以作为当时习语,其中,“以介眉寿”又见《周颂·载见》,金文或写作“用乞眉寿”(《齐豆》),而在《周颂·雍》则写做“绥我眉寿,介以景福”。《商颂·列祖》又变为“绥我眉寿,黄耇无疆”。则又与诗末的“万寿无疆”及金文中“眉寿无疆”(《师丞钟》)之类相同了。这些句子多出现与礼乐文化之中,当为后人所加。②按,“眉寿”一词,据季旭昇先生的《“眉寿”古义新证》统计,《诗经》中有六见,其中四次出现在三颂里。在金文中,则很多出现于钟类乐器中。所以,笔者曾怀疑是不是风雅颂之“颂”之意为“钟”。钟颂古音同属东部,故可通。且颂有颂扬之意,钟又为祭祀或宴享时的重器,贵族将对祖先或上级的赞美之言刻于此实是再好不过。且钟中的颂美句子有个特点,就是多为四言句,且多用叠词,这与颂诗相类。所以说“颂”即“钟”,实比周策纵先生的“颂”即“瓮”之说更妥当。香港浸会大学教授陈致有《周颂与金文中成语》一文,其相关论述与本文的猜想有类似之处。

再如,“七月食瓜,八月断壶,九月叔苴。采荼薪樗,食我农夫”,其例与前同。由此可见,这类其实是对第一类的简化而已,实际也是一类似于《夏小正》的口传文本。

此外,还有是“月份+物候+人事”的,如“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀,入我床下。穹窒熏鼠,塞向墐户。嗟我妇子,曰为改岁,入此室处。”或者纯物候的,如“五月斯螽动股,六月莎鸡振羽”,前者为第一类的变体,后者为第二类的简省。故此处不论。

从上面分析可以看出,《七月》这首诗是由月令类文本,俗语习语等加工而成诗歌。其最初形态应该是传唱物候,指导人们生活的。流传于民间,便与后来的“数九”歌之类相同了。经过后人加工之后,变成了一首成熟的诗歌了。正如蒋见元先生在《也谈〈诗经·七月〉的作者》中说的:“《七月》的作者并非一个人或同一类人。它是一份最后经人将多年来流传在社会上的农谚、民谣、小诗等汇集、编纂的集成品。”[9]为了能有一个直观感受,我们将上面所说的列于表3。

以上,我们结合《尧典》《夏小正》论证了《七月》的物候和祭祀性质,又从文本句式出发,探讨了它的歌谣特点。将这两者结合,便是我们的结论。我们认为,《七月》的最初形态是一首在敬授民时仪式下产生的与《夏小正》有同样功能的一首集农谣和祭礼于一体的歌谣。它反映的不是农民一年四季艰辛的劳作过程,而是人们在一年四季应该在怎样的祭礼中进行季节性活动。从诗的感情色彩上看,此诗并没有太多的抱怨劳苦的语言,而整体上却给人一种和谐与庄重的感觉,而这种感觉正是与祭礼相协调的。

表3 《七月》“某月”类句式分类表

[1]杨筠如.尚书核诂[M].西安:陕西人民出版社,2005.

[2]韩高年.上古授时仪式与仪式韵文——论《夏小正》的性质、时代及演变[J].文献,2004,(4):99-111.

[3]过常宝.先秦散文研究——早期文体及话语方式的生成[M].北京:人民出版社,2009.

[4][清]孔广森.大戴礼记补注[M].北京:中华书局,1985.

[5]钟敬文.民俗学概论[M].上海:上海文艺出版社,1998.

[6]韩高年.礼俗仪式与先秦诗歌演变[M].北京:中华书局,2006.

[7]闻一多.神话与诗[M].上海:上海人民出版社,2006.

[8]苑利.二十世纪中国民俗学经典·歌谣史诗卷[M].北京:社会科学文献出版社,2002.

[9]蒋见元.也谈《诗经·七月》的作者——与赵民乐同志商榷[J].南京师大学报(社会科学版),1981,(1):54-58.