陕北地区不同纬度带人工刺槐林土壤水分特征研究

2013-09-14辛向文刘国彬胡永红

郑 郁,张 霞,辛向文,刘国彬,胡永红

(1.陕西省环境科学研究院,西安710061;2.陕西省水利电力勘测设计研究院,西安710001;3.中国科学院 水利部 水土保持研究所,陕西 杨凌712100;4.陕西安塞县农技推广站,陕西 延安717400)

陕北地区属于典型的黄土高原沟壑区,水土流失严重,根据1979年水土保持统计资料,陕北地区剧烈侵蚀区和极强侵蚀区分别占20%和29%[1],水土流失不仅破坏了当地的土地资源和生态环境,也是黄河泥沙含量较高的原因之一。从20世纪60年代起,针对陕北地区水土流失的特点及当地气候环境,已多次实施了水土保持治理措施,而刺槐(Robinia pseudoacacia L.)[2]以其适应性强、抗逆[3]、耐酸碱、速生耐瘠薄[4]等特点成为水土保持生态治理的先锋树种[5],以刺槐为优势树种的防护林在持续发挥水土保持作用的同时也带来了一定的生态效益。近年来,随着研究的深入,有学者指出由于刺槐与其他人工林对土壤水分的利用方式存在着显著的差异[6],尤其在干旱半干旱地区,刺槐林对土壤储水的过度利用导致林下土壤层中存在着水分极低的土壤干层[7](个别地区甚至低于凋萎湿度),且难以恢复。而针对黄土高原植被恢复的研究也已证明,土壤理化性质对黄土高原脆弱生态系统的演替、发展产生了深刻的影响[8],而影响土壤理化性质的生物化学反应大多需要在水环境中进行[9-12],因此土壤水分特征研究则成了黄土高原地区刺槐林生态环境研究的基础[13-15]。本文以神木、榆林、绥德、安塞、宜川、淳化地区28~30 a刺槐林林下0—500 c m深度土壤为研究对象,分析不同深度土壤含水率和储水量,探讨不同区域刺槐林土壤水分与土层深度之间的关系,以期为进一步研究干旱半干旱地区刺槐林水分利用及生态功能提供依据。

1 研究区概况

本文以陕北地区不同纬度带刺槐林林下土壤为研究对象,研究区域包括神木、榆林、绥德、安塞、宜川、淳化6个地区,位于北纬34°47′57.41″—38°50′32.71″;东经108°34′35.03″—110°29′29.35″的区域,从北向南依次是神木、榆林、绥德、安塞、宜川、淳化,分别为草原区、草原森林区、森林区[4],所有天然植被已遭到严重破坏。

6个样地均处在黄土高原沟壑区地带,属于温带大陆性半干旱气候,除淳化县外,其余5个地区年蒸发量均大于降水量,干燥度最小0.9,最大4.2,属于典型的干旱缺水地区。人工林以刺槐、小叶杨、柠条锦鸡儿和沙棘为主,土壤带组成南北差异明显:神木、榆林为风沙土;绥德为砂壤土、安塞为轻壤土、宜川为中壤土、淳化为重壤土和黏土,普遍存在抗冲抗侵蚀性较差的情况,水土流失严重[16]。

2 研究方法

2.1 样地选择

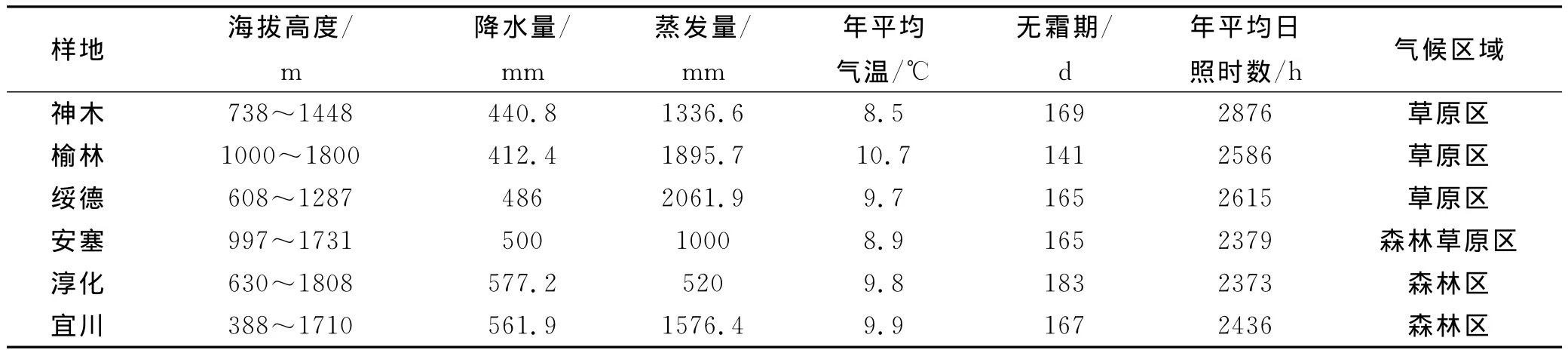

为了解陕北黄土高原刺槐林的林下水分状况,通过查阅历史资料和现场调查、询问等方式,根据黄土高原降水分布特征,从南到北选择了6个样点:淳化—宜川—安塞—绥德—榆林—神木,每个地点均选择生长年限在30 a(神木为28 a)左右的刺槐林半阴坡上坡位为样地,各样地刺槐林生长状况良好,选择两块20 m×20 m样方,样方间距为150~200 m,坡度基本相同,每块样方选择两株刺槐,以刺槐主干为中心,径向距离1 m处选择两个测点,每20 c m取样,选在2008年8月下旬至9月上旬集中调查测定,为保证土壤条件的一致性,选择采样前连续7 d无降雨事件发生的时段进行采样,样地基本情况见表1。

表1 研究区域基本气象条件

2.2 样地土壤水分测定

土壤水分采用土钻法测定,测深500 c m(榆林为400 c m),每隔20 c m取样,每样地两个重复。在有条件的地方,及时将土样置于烘箱内,105℃下烘干12 h,测得土壤含水量。在野外不具备烘箱的条件下,采用燃烧法测定土壤含水量。在实验室用烘干法和燃烧法对同一样品土壤含水量进行测定,结果显示,这两种方法测定的土壤含水量差别很小。

2.3 计算公式

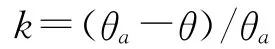

(1)土壤水分亏缺度

式中:k——水分亏缺度;θa——阻滞含水量;θ——土壤测定含水量。

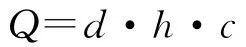

(2)土壤储水量

式中:Q——土层储水量(mm);d——土壤容重(g/c m3);h——土层厚度(mm);c——土层含水百分比。

3 结果与分析

3.1 土壤水分的剖面特征

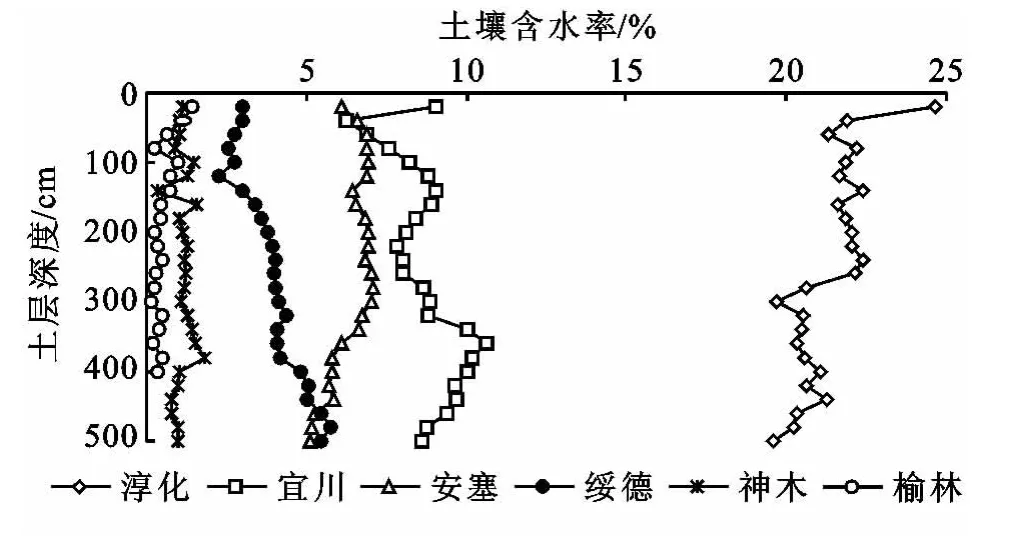

通过对不同区域土壤含水量进行测定和分析,发现榆林、神木地区土壤水分随土层深度的变化不明显,最高含水量1.51%、最低0.4%,这两个地区土壤含水量分别稳定在0.52%和1.1%;而绥德地区土壤水分变化规律却呈现出随土层深度增加的趋势,且变化梯度十分均匀,以加深20 c m深度土壤水分下降0.2%的规律递减;安塞、淳化两个地区土壤水分含量剖面特征较为明显,从上至下呈现减少的趋势,且具有3个代表性的分层,以淳化样地最为典型,0—50 c m土壤水分呈现迅速减少的趋势,土壤含水率从24.66%降至21.33%,平均含水率22.63%,该层属于土壤剖面水分循环活跃层[9];50—250 c m土壤水分含水率维持在一个较为稳定的水平,但相比0—50 c m层已有明显下降,其最高含水率22.42%,最低21.59%,平均含水率22.02%;250—500 c m 层与50—250 c m层土壤含水率有相似的特征,也维持在一个稳定水平,最高含水率21.26%,最低19.61%,平均20.4%,但明显低于50—250 c m层含水量(图1)。造成这一分布特征的原因主要有以下几个方面,0—50 c m层土壤水分受降水和蒸发影响显著,含水量较高,但随土层深度下降的趋势也快[17]。由于刺槐林根系主要分布在深度为50—250 c m的土层中[18],刺槐的高耗水特性[19]使得蒸腾作用十分强烈[20],导致该层土壤水分含量明显低于0—50 c m,而刺槐林根系对土壤水分的作用又使该层水分含量相对稳定,没有大的波动,具有强烈耗水层[9]的特性。黄土高原降雨集中在7—9月,占全年降水量的60%~80%,250—500 c m深层土壤水分除在这一时段内可以得到降水补给外,全年其他月份由于强烈的蒸发和植物蒸腾作用,降水很难入渗到达,水分难以得到补给,所以该层土壤水分含量受到的扰动很小,且在该层较深范围内植物根系分布较少,由植物蒸腾作用带来的水分损失也较小,造成该区域土壤水分含量较低且相对稳定的状态。淳化样地位于(34°53′43.7″N;108°35′21.5″E)与马娟霞[21]等人在铜川市耀州小丘镇(34°54′20.9″N;108°47′58.5″E )样地的研究结果有较强的吻合性,这说明相同纬度刺槐林地土壤水分垂向分布具有普遍的规律性。

图1 不同区域30 a人工刺槐林土壤水分剖面特征

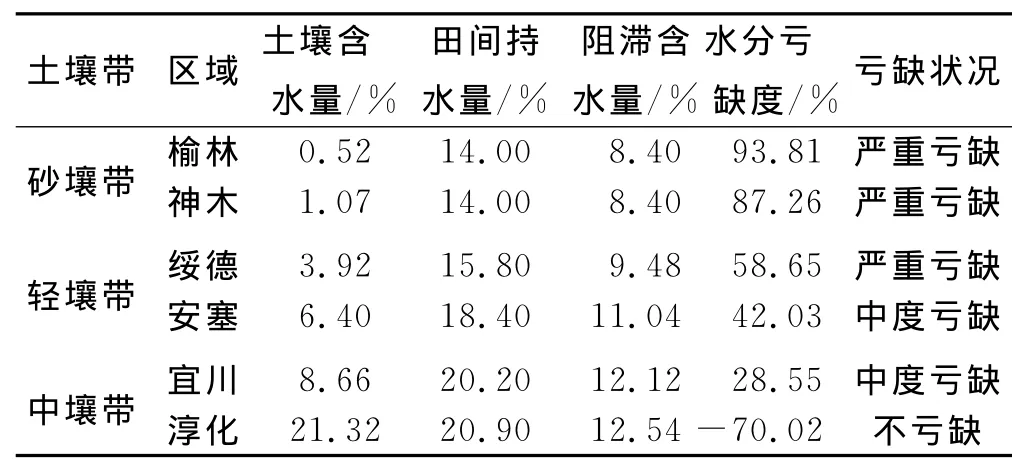

易亮[9]的研究表明,不同植被地带人工林地水分亏缺度表现为森林带<森林草原带<典型草原带,亏缺度由森林带的不亏缺逐渐增大到典型草原带的61.52%,与本文的分析结果具有一致性。各样地土壤水分亏缺度[9,22]分别为淳化-70.02%(不亏缺),宜川28.55%,安塞42.03%,绥德58.65%,神木87.26%,榆林93.81%(表2)。除淳化外其他5县刺槐林土壤水分含量均低于生长阻滞 含水量[9,22-23],存在中度和重度水分亏缺,刺槐林生长受到水分胁迫,刺槐属于高耗水树种[2],其生长期对土壤水分过度利用是导致林下土壤水分含量远低于田间持水量的主要原因。

表2 不同区域人工刺槐林土壤水分亏缺度

神木和榆林位于毛乌素沙地边缘,流域地貌为片沙覆盖的梁峁状丘陵区,按照黄土高原刺槐生长区划属于刺槐生长次适应区和非适应区的交错地带;绥德属于黄土高原草原区,安塞样地位于森林草原区[4]南部,宜川代表森林区北部,淳化位于森林区南部。6地均属黄土高原水土流失区,成熟刺槐林地土壤水分更具代表性,如表2所示,6地30 a生刺槐林0—500 c m土层剖面土壤含水量表现为:淳化>宜川>安塞>绥德>神木>榆林,与地理位置由南向北排列顺序一致,降雨量由南向北也依次减少。神木、榆林及绥德样地刺槐土壤水分呈现重度亏缺,水分胁迫作用明显,易出现“小老树[2]”现象。淳化人工刺槐林地土壤含水量远大于其他5地,剖面平均含水量为21%,与田间持水量相当,均为有效水,属于刺槐适宜生长区。安塞、宜川属于森林草原交错带,土壤水分呈现中度亏缺,因此该区域为刺槐的隐域生境,较难发现成片生长的刺槐林。造成这一现象的主要原因是降水量长期不能满足植物生长需求,整个研究区域平均降雨量仅为498 mm,而平均蒸发量达到了1 475 mm,远大于降雨量,因此土壤水分长期处于不饱和状态,这一地区的地下水深埋,导致土壤水分得不到及时补充。在黄土地区发生径流和渗漏的几率很小,所以土壤水分平衡支出的诸项中,蒸发和蒸腾占主导地位[24],是影响土壤水分含量的主要因素。6个研究样地中,只有淳化降雨量和蒸发量持平,其他5地蒸发量均远大于降雨量,在有植被覆盖的条件下土壤总蒸发量等于土壤蒸发量与植物蒸腾量之和,降水量不足蒸发时由土壤储水中吸取补充,刺槐林的高耗水习性加快了土壤水分散失的速度,使深层土壤水分亏缺量不断增大,导致了干层的形成。

3.2 土壤水分的纬度特征

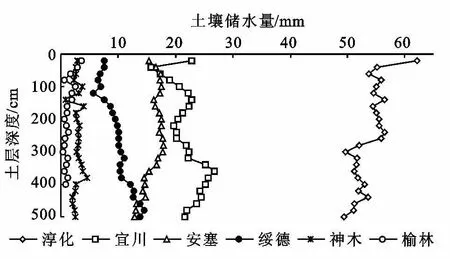

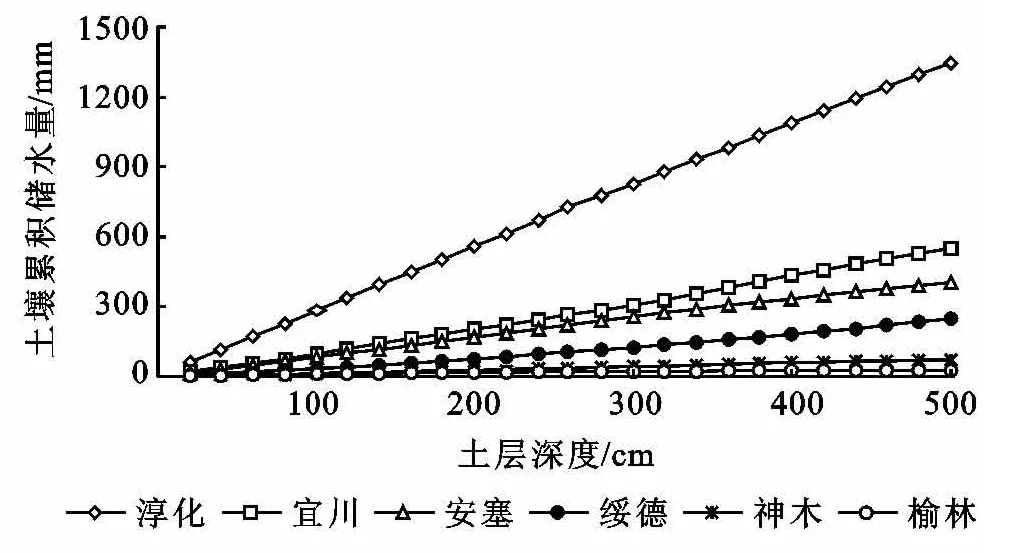

对比不同区域刺槐林土壤剖面储水量和累积储水量(图2—3)可见,0—500 c m土层剖面土壤储水量表现为:淳化>宜川>安塞>绥德>神木>榆林,剖面平均储水量分别为:53.31,21.66,15.99,9.79,2.78 mm和1.26 mm;0—500 c m的累积储水量6地分别为1 344,549,402,248,72 mm 和26 mm(0—400 c m)。从累积储水量与土壤深度关系图(图3)可以看出,各样地土壤累计储水量呈线性增加,说明不同深度土层储水量变化不大,无显著性差异,但不同地区累积储水总量差异显著。

图2 不同区域30 a刺槐林地土壤储水量

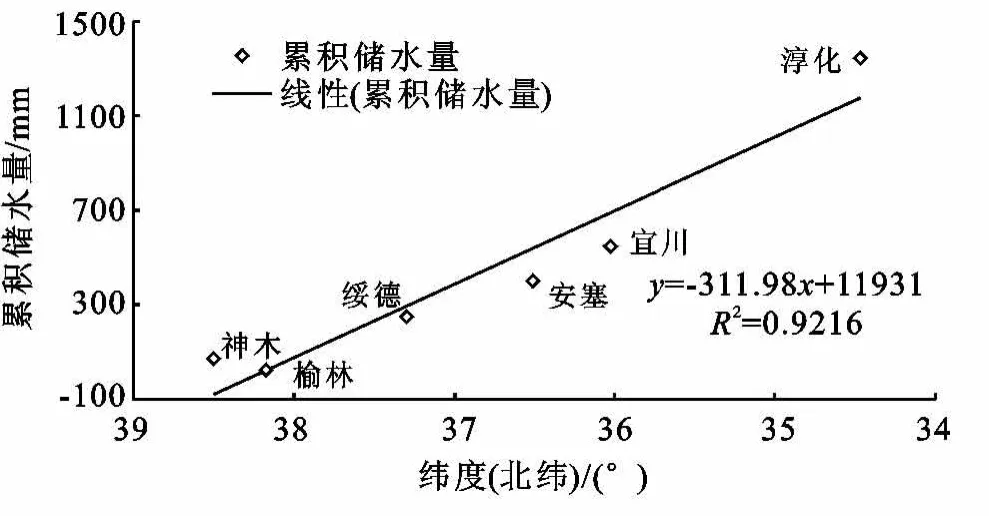

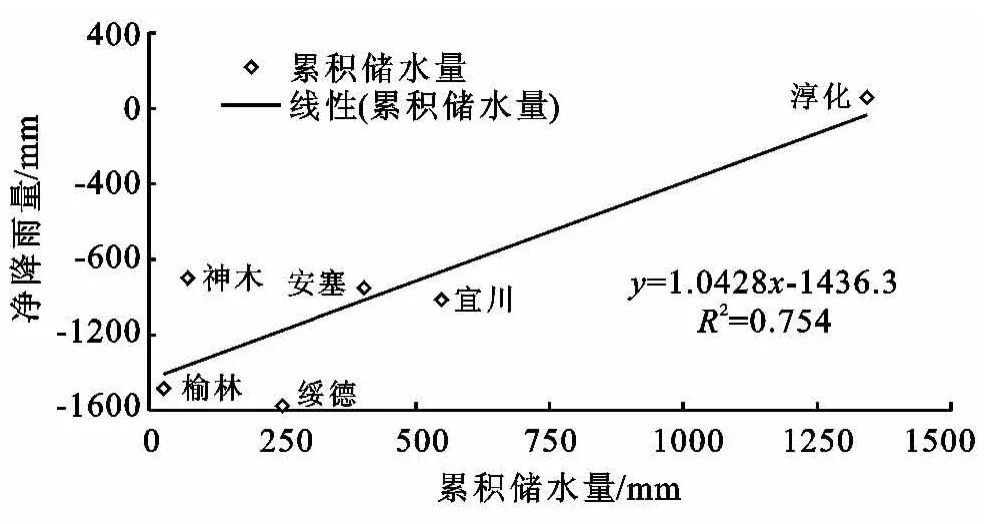

为了研究累积储水量与纬度及净降雨量之间的关系,采用最小二乘法对两者的散点关系图进行线性拟合(图4—5),累计储水量与纬度关系拟合R2值达到0.921 6;累积储水量与净降雨量关系拟合R2值为0.754,均为显著性相关。说明纬度带特征是造成不同区域刺槐林下土壤储水量差异的主要原因。随着纬度的增加,降雨量逐渐减少,土壤水分含量及储水量显著降低。

图3 不同区域30 a刺槐林地土壤累积储水量

图4 土壤累积储水量与研究地区纬度关系

图5 土壤累积储水量与净降雨量关系

4 结论

(1)对不同样地刺槐林水分进行测定,并结合田间持水量进行土壤水分亏缺度的计算,结果显示,除淳化外其余5地均存在水分亏缺,且呈现出较为显著的供需矛盾。

(2)土壤水分含量几乎在所有土层深度都呈现为淳化>宜川>安塞>绥德>神木>榆林的特征,这与6地所处的纬度变化一致,充分说明土壤水分含量与纬度密切相关。

(3)通过对不同纬度带降水曲线和刺槐林土壤水分曲线的拟合,发现刺槐林土壤累积储水量与该地区净降雨量呈显著相关性,降水量与土壤水分含量均呈现由南至北减少的趋势,说明纬度是造成土壤水分含量差异显著的主导因素。

[1] 王鸣远,崔云鹏.陕北地区水土流失防治效果[J].西北林学院学报,1991,6(4):59-64.

[2] 杨建伟,梁宗锁,韩蕊莲,等.不同土壤水分下刺槐和油松的生理特征[J].植物资源与环境学报,2004,13(3):12-17.

[3] 王力,邵明安,侯庆春,等.延安试区人工刺槐林地的土壤干层分析[J].西北植物学报,2001,21(1):101-106.

[4] 单长卷,梁宗锁,郝文芳,等.黄土高原不同立地条件下刺槐生长与水分关系[J].西北林学院学报,2004,9(2):9-14.

[5] 蔡咏生.生态绿化的先锋树种刺槐[J].内蒙古林业,2010(8):20-21.

[6] 吕海波,梁宗锁.刺槐林和柠条林土壤剖面理化性质对比及相关性分析[J].中国水土保持,2012(4):28-31.

[7] 孟秦倩,蔡焕杰,王健,等.黄土高原坡面刺槐林土壤水分生态位特征分析[J].干旱地区农业研究,2009,27(6):89-92.

[8] 周正朝,上官周平.黄土高原人工刺槐林土壤呼吸及其与土壤因子的关系[J].生态环境学报,2009,18(1):280-285.

[9] 易亮,李凯荣,张冠华,等.黄土高原人工林地土壤水分亏缺研究[J].西北林学院学报,2009,24(5):5-9.

[10] 徐炳成,山仑,陈云明.黄土高原半干旱区植被建设的土壤水分效应及其影响因素[J].中国水土保持科学,2003,1(4):32-35.

[11] 中国科学院黄土高原综合科学考察队.黄土高原地区综合治理与开发[M].北京:中国科学技术出版社,1991.

[12] 孙长忠,黄宝龙,陈海滨,等.黄土高原人工植被与其水分环境相互作用关系的研究[J].北京林业大学学报,1998,20(3):7-14.

[13] 刘晨峰,尹婧,贺康宁.林下植被对半干旱区不同密度刺槐林地土壤水分环境的指示作用[J].中国水土保持科学,2004,2(2):62-67.

[14] 李世荣,张卫强,贺康宁.黄土半干旱区不同密度刺槐林地的土壤水分动态[J].中国水土保持科学,2003,1(2):28-32.

[15] 王孟本,柴宝峰,李洪建,等.黄土区人工林的土壤持水力与有效水状况[J].林业科学,1999,35(2):7-14.

[16] 刘华江,刘国斌,侯禧禄,等.刺槐林地土壤水分与林下植物群落生物量的关系[J].水土保持学报,2008,22(3):43-46.

[17] 陕西森林编委会.陕西森林[M].北京:中国林业出版社,1989.

[18] 王芳,高甲荣,朱继鹏,等.晋西黄土高原三种灌木的根构型研究[J].干旱地区农业研究,2006,24(5):148-150.

[19] 单长卷,梁宗锁.黄土高原刺槐人工林根系分布于土壤水分的关系[J].中南林学院学报,2006,26(1):19-21.

[20] 张华,王百田,郑培龙.黄土半干旱区不同土壤水分条件下刺槐蒸腾速率的研究[J].水土保持学报,2006,20(2):123-125.

[21] 马娟霞,肖玲,关帅朋,等.黄土高原刺槐林地土壤水分与立地因子关系研究[J].土壤通报,2010,41(6):1311-1315.

[22] 孟秦倩,王健.黄土高原坡面刺槐林土壤水分有效性分析[J].灌溉排水学报,2008,27(4):74-76.

[23] 余新晓,张建军,朱金兆.黄土地区防护林生态系统土壤水分条件的分析与评价[J].林业科学,1996,32(4):289-296.

[24] 李玉山.黄土区土壤水分循环特征及其对陆地水分的影响[J].生态学报,1983,3(2):97-100.

[25] 吴钦孝,杨文治.黄土高原植被建设与持续发展[M].北京:科学出版社,1998.

[26] 韩仕峰,黄旭.黄土高原的土壤水分利用与生态环境的关系[J].生态学杂志,1993,12(1):25-28.