人类活动对森林林冠的影响

——第六届国际林冠学大会述评

2013-09-07刘文耀

宋 亮,刘文耀,2,*

(1.中国科学院西双版纳热带植物园热带森林生态学重点实验室,昆明 650223;2.School of Environmental Biology,Curtin University of Technology,Perch WA 6845,Australia)

1 背景介绍

林冠是森林与大气相互作用的关键生态界面,在生态系统生物多样性形成与维系,物质、能量交换过程中发挥着重要的作用[1]。过去由于受技术、认识水平及其它方面的限制,人们对森林林冠的了解甚少。近20多年来,随着全球变化、生物多样性和生态系统生态学研究的深入,人们对林冠中丰富的附生生物多样性及其功能产生了浓厚的兴趣。目前,国际上对林冠的概念,已从过去简单的森林顶层或冠层发展为包括森林中的所有叶片、枝条、小枝以及各种附生的有机体及其枯死残留物的总和,也即森林中地表以上的所有植冠的集合[2]。林冠是一个适合于许多生物种类生存的场所,其数量比想象的更为丰富。在全球范围内估计有29 500余种附生植物,其中维管束附生植物的种类高达24 000种,约占总维管束植物种类的10%[3],林冠附生物质的生物量范围在105—44000 kg/hm2之间[1],其中在一些热带和温带天然老龄林中林冠附生物的生物量甚至超过了宿主林木的叶生物量。从20个世纪70年代以来,林冠学研究逐渐兴起,并受到来自森林生态学、气候学、环境科学等研究领域学者越来越多的关注[4-5]。Nature和Science就分别报道了林冠生物多样性、林冠与全球气候变化等相关研究成果[3,6-7];一些致力于林冠生态学研究的国际组织(如国际林冠网络International Canopy Network,ICAN、国际林冠塔吊网络 International Canopy Crane Network,ICCN、全球林冠项目Global Canopy Program,GCP)也应运而生,表明林冠学研究已逐渐成为目前国际上生物多样性、全球变化研究中的热点问题。林冠学已成为国际森林生态学研究的前沿方向,有望逐步发展成为一门新兴学科。

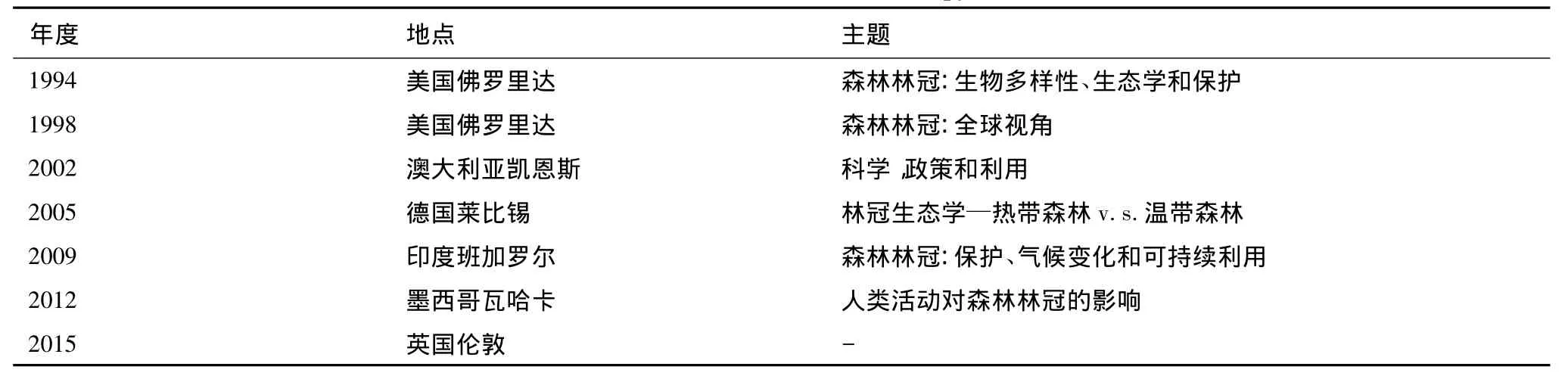

自从1994年第一届国际林冠学大会(International Canopy Conference)在美国佛罗里达州举行以来,该专业学术会议每3—4年举办1次,到目前为止,已分别在包括美国、澳大利亚、德国、印度、墨西哥在内的世界各地共召开了六届。会议的主题涉及林冠生物多样性、气候变化、全球变化、林冠附生生物的保护与可持续利用等多个热点话题,引起越来越多学者和相关专家的关注(表1)。

表1 历届国际林冠学大会介绍Table1 Introduction of International Canopy Conference

2 会议介绍

第六届国际林冠学大会于2012年10月24—27日在墨西哥瓦哈卡市召开。会议的主题为:人类活动对森林林冠的影响。会议的主办方为墨西哥国立理工学院,组委会负责人为林冠学知名学者Demetria Chaparro博士。本次会议引起了各国学者的广泛关注,共有293位来自19个国家的生物学家、气候学家、林学家、土壤学家、环境管理专家等相关人员参加了本次会议。

会议选址墨西哥,也正突出了会议的主题。首先,墨西哥山地森林附生植物非常丰富,特别是以附生凤梨科植物为标志的南美热带或亚热带森林景观引人注目,附生凤梨科植物被人为采收作为观赏植物的市场交易较为活跃,现有许多学者在该地区从事着林冠附生生物研究、保护与可持续利用以及其它相关领域的研究,已使这里成为世界林冠学研究的热点地区之一。其次,墨西哥的文化基础是世界著名的古文明之一的玛雅文化,然而,玛雅文化却在片刻辉煌之后突然消失在中美洲的蓊郁丛林之中,而这很可能是由于突发性的自然灾难造成,这在一定程度上警示我们:再辉煌的文明,若不能正确地处理好自然和人类的关系,很可能会面临灭顶之灾。面对世界各地陆陆续续出现的酸雨、臭氧空洞、全球变暖、极端气候、泥石流等灾害,我们应该意识到人类活动已经造成自然界的严重失衡,面对自然界的警示,我们不能熟视无睹,只有正确处理好自然和经济发展的关系,使人类和自然和谐相处,才可以延续人类的生存。

在人类活动和全球气候变化加剧的背景下,自然森林生态系统正面临着严重的威胁,而其中首当其冲的就是林冠及其附生生物群落。在这样的背景下,本次大会全面讨论了气候变化和土地利用变化等对不同生态系统林冠附生生物的影响,内容涉及附生生物的生理、生长和繁殖过程、形态结构和功能特性、组成和分布格局、生物多样性、群落动态等各个方面。与会专家根据各自专业特长,各抒己见,从常规调查、机理辨识、观测技术、模拟方法以及附生生物资源管理的理念和技术应用等多个角度展示了各自的研究成果,提出了各自的见解和意见。特别是林冠附生生物对气候变化的响应和适应以及新的先进技术在林冠学研究中的应用,更是得到了极大关注。

本次会议组委会邀请国际苔藓学会前任主席、德国哥廷根大学的Robert Gradstein教授做了关于人类对热带附生生物多样性影响大会报告,他全面总结了近几十年来土地利用变化对热带森林林冠附生生物多样性影响的研究状况,强调了林冠附生生物在维系森林生态系统生物多样性格局方面中重要作用,并提出应加强林冠附生生物组成、结构及其对全球变化响应的研究。美国斯坦福大学Gregory Asner教授介绍了新的飞行技术和生态学研究技术在林冠学研究中的应用,他认为传统的林冠学研究多局限在少量的树木个体和样方水平上,而大尺度的卫星技术的分辨率又不够高,他们所开发的飞机3D扫描技术却能克服上述不足,为林冠学研究提供一种全新的途径和视角。林冠生态学奠基人、《Forest Canopies》主编Megaret Lowman教授通过对埃塞俄比亚地区教堂周围残余森林植被状况调查,提出教堂对森林生物多样性及其生态系统服务功能的保护起着非常重要的作用,加强这些残留森林的保护,对区域森林植被的恢复工作意义重大。全球林冠项目发起人之一Claire Ozanne博士则系统介绍了人类活动对林冠中栖息着的昆虫的影响。

从研究内容和进展看,主要涵盖了4个方面的关键点和具体议题。(1)人类活动对附生生物组成与结构的影响:该专题由国际著名林冠学者Gerhard Zotz和Thorsten Krömer共同主持,主要包括亚热带喜马拉雅中部地区人类活动对附生兰科植物丰富度和多度的影响,采伐对热带森林附生和半附生植物丰富度、群落组成的影响,农业种植(如:咖啡、可可、柑橘等)对附生植物多样性的影响等。(2)气候变化对林冠附生生物的影响:该专题由Jose Andrade主持,主要涉及微气候环境对附生植物生理特性、物种丰富度和生物量的影响,附生苔藓对气候变化的敏感性,气候变化对栖息于林冠中的濒危猴群的潜在威胁等。(3)林冠附生物采收对森林生态系统的影响:该专题由Tamara Ticktin主持,主要探讨了在墨西哥地区,野生附生兰科和凤梨科植物的采收现状、用途、管理实践和保护建议。(4)土地利用变化对林冠生物多样性和丰富度的影响:该专题由Margaret Lowman主持,重点分析了公园、教堂、农业和畜牧业等人类生产生活造成的土地利用变化对林冠生物多样性的影响。另外,会议还组织了一场一般专题:该专题由Gerhard Zotz和Demetria Chaparro共同主持,涉及世界各地林冠学研究的方方面面,包括不同森林生态系统中藤本、附生植物、林冠哺乳动物、两栖动物、节肢动物的多样性和分布格局及其成因、林冠动植物之间的相互关系、不同保护和管理措施对附生群落的影响等。

各国专家根据自己的研究内容和专业特长,共做了114个专题口头报告,另有专题墙报展示和文化讲座各1场。参加此次国际林冠学大会的中国学者很少,仅有来自中国科学院西双版纳热带植物园刘文耀研究员和宋亮博士应邀参加本次会议,他们做了题为《气候变化对山地湿性常绿阔叶林非维管束附生植物的潜在影响》的学术报告,展示了近些年我国相关学者在林冠附生植物多样性及其对气候变化响应方面的研究成果,引起参会者的广泛关注。

此外,组委会于10月22—23日组织开办了包括野外工作的道德规范、自然摄影、攀爬技术等4场会前培训课程,会后安排感兴趣的参会人员前往墨西哥瓦哈卡附近山地云雾林、松林进行野外考察。

3 重要启示

本次会议全面地展示了目前国际林冠学研究领域的最新成果,其中重点探讨了不同类型生态系统内附生生物对人类活动加剧和气候变化的响应与适应,对于指导林冠学领域今后的研究方向与制定森林的管理决策都有重要的启示。特别是像我国这样一个自然生态环境脆弱、有着特殊国情的大国,因为目前正处于社会经济发展的关键转型期,同时面临着发展经济和保护环境的双重压力[8],所以,特别需要重视经济活动导致的全球环境变化可能对我国陆地生态系统安全造成的影响,应坚持以增强生态系统服务功能为核心导向,保证区域经济的可持续发展。

(1)加强我国林冠学的基础研究

我国地域辽阔,多样化的气候和复杂的地理环境,孕育着丰富多样的森林类型,尤其是在热带、亚热带和温带山地森林中,附生植物(如苔藓、地衣和蕨类)十分发达,成为山地森林生态系统重要的组成部分和明显的景观结构特征[1]。遗憾的是,我国林冠学研究起步较晚,已有的少量关于林冠附生植物的研究主要集中在对其物种组成(包括:附生地衣、苔藓、蕨类和种子植物)及其区系地理分布等方面,这些研究为探讨和揭示中国植物区系的形成、发生和发展起了十分积极的作用[1]。然而,相比欧美发达国家,甚至像墨西哥、印度这样的发展中国家而言,国内关于林冠学的研究工作还很少,特别是对于我国山地森林中附生生物的生物多样性和生物量、空间分布格局及其成因、林冠附生物的生态功能等还知之甚少,应加强相关方面的基础研究。

(2)促进新的科学技术在林冠学研究中的革新与应用

长期以来,由于缺乏有效的手段接近林冠层,限制了人们对林冠附生物的正确认识。近几十年来,随着热气球、空中走廊、单绳攀爬技术、林冠浮筏船、林冠吊塔等新兴技术的应用,林冠附生物在生物多样性和生物量的维持、水分和养分循环、生物指示等方面的重要作用才逐渐被人们所认识[9]。特别是,Gregory Asner教授在本届大会报告中所介绍的飞机3D扫描技术则为系统开展大尺度林冠学研究提供一种全新的途径和视角。技术的革新和应用是学科发展的关键,只有紧密结合最新的科学技术,并将其运用到林冠学的研究中,才能促进该学科取得突破性发展。

(3)重视全球变化对附生亚系统的影响

伴随着人类社会的飞速发展,大量的化石燃料燃烧释放的温室气体和污染物进入大气、水体、土壤和生物体中。这些变化会伴随着全球化进程被逐渐扩展到更大的空间,并可能诱发全球范围内的大气组成变化、气候变化和土地利用变化等方面的正反馈效应[10-11]。目前,关于全球变化对森林生态系统影响的研究主要集中在陆生树木上,而作为森林生态系统重要组分之一的林冠附生亚系统却长期被人们所忽略。然而,附生植物由于其自身形态结构的特殊性,且处于森林与大气的界面层,对周围环境因子的变化非常敏感[12]。大范围的全球变化事件可能导致附生植物的大量死亡,从而导致整个森林生态系统生物多样性降低,物质循环过程受阻,进而使整个系统陷入危机[13]。因此,在探讨全球变化对陆地森林生态系统的影响时,应重视林冠附生生物的响应和适应等方面的研究,也要强调林冠附生生物多样性的保护与可持续利用。

致谢:感谢中国科学院热带森林生态学重点实验室对本次会议的资助。

[1] Liu W Y,Ma W Z,Yang L P.Advances in ecological studies on epiphytes in forest canopies.Chinese Journal of Plant Ecology,2006,30(3):522-533.

[2] Parker G G,Lowman M,and Nadkarni N M.Structure and microclimate of forest canopies//Lowman M D,Nadkarni N M,eds.Forest canopies.San Diego:Academic Press,1995:73-106.

[3] Ozanne C,Anhuf D,Boulter SL,Keller M,Kitching R L,Körner C,Meinzer F C,Mitchell A W,Nakashizuka T,Dias P L S.Biodiversity meets the atmosphere:a global view of forest canopies.Science,2003,301(5630):183-186.

[4] Nadkarni N M.A profile of forest canopy science and scientists-who we are,what we want to know,and obstacles we face:results of an international survey.Selbyana,1994,15(2):38-50.

[5] Lowman M D.Plants in the forest canopy:some reflections on current research and future direction.Plant Ecology,2001,153(1/2):39-50

[6] Hopkin M.Biodiversity and climate form focus of forest canopy plan.Nature,2005,436(7050):452-452.

[7] Pennisi E.Sky-high experiments.Science,2005,309(5739):1314-1315.

[8] Fu B J,Zhuang X L,Jiang G B,Shi J B,Lü Y H.Environmental problems and challenges in China.Environmental Science& Technology,2007,15:7597-7602.

[9] Lowman M D.Canopy research in the twenty-first century:a review of Arboreal Ecology.Tropical Ecology,2009,50(1):125-136.

[10] Cox P M,Betts R A,Jones C D,Spall S A,Totterdell I J.Acceleration of global warming due to carbon-cycle feedbacks in a coupled climate model.Nature,2000,408(6809):184-187.

[11] Zhou G S,Xu Z Z,Wang Y H.Adaptation of terrestrial ecosystems to global change.Advances in Earth Science,2004,19(4):642-649.

[12] Benzing D H.Vulnerabilities of tropical forests to climate change:the significance of resident epiphytes.Climatic Change,1998,39(2/3):519-540

[13] Still C J,Foster P N,Schneider S H.Simulating the effects of climate change on tropical montane cloud forests.Nature,1999(6728),398:608-610.

参考文献:

[1] 刘文耀,马文章,杨礼攀.林冠附生植物生态学研究进展.植物生态学报,2006,30(3):522-533.

[11] 周广胜,许振柱,王玉辉.全球变化的生态系统适应性.地球科学进展,2004,19(4):642-649