泛在网络环境下高校知识共享平台设计

2013-09-01胥唯华南昌大学信息工程学院南昌330031

●曾 群,胥唯华(南昌大学 信息工程学院,南昌 330031)

1 引言

泛在网络(UbiquitousNetwork,UN)指的是广泛存在的网络,它具有无所不在、无所不包、无所不能的基本特征,可以实现在任何时间、任何地点、任何人、任何设备、任何物体都能顺畅地相互通信的目标。[1]目前泛在网络涉及的内容不仅包括GSM、3G、LTE、WLAN、WiMax、RFID、Zigbee、NFC、蓝牙等非导向介质的通信协议和技术,还包括基于导向通信介质如光缆、双绞线和其他铜线的通信协议和技术等。

近年来,美国、日本、韩国以及欧洲等国家均十分重视泛在网络的应用,实践证明无所不在的信息服务大大推动了其国内信息、通信和技术等多领域的发展,如日本的 U-Jap an,韩国的 U-Ko rea,新加坡的I-H u b等战略规划都旨在提供无所不在的信息服务和网络覆盖。国内在泛在网络应用的诸多领域如移动终端设备、传感器等硬件方面以及RFID技术、网络平台建设、网络操作系统、前后台应用软件的开发等方面取得显著成果,为实现泛在信息社会提供了良好的技术基础。

高校知识共享平台是一个功能强大的知识共享系统,它具体包括知识信息的检索、发布、审核、系统管理及即时通信等功能,是高校师生知识储存、知识传递、知识共享的重要工具。高校知识共享平台是一种在时间上、空间上广泛存在的信息共享模式,这种模式本身就具有典型的“泛在”特点。

泛在网络环境下,信息获取、发布、传递的模式以及用户信息需求等内容均发生了很大变化,尽快构建一个能适应泛在网络环境的高校知识共享平台,以满足学生和教师“泛在学习”与“知识共享”的要求,就显得十分迫切。为此,本文重点讨论了泛在网络环境下高校知识共享平台的设计及关键技术问题。

2 泛在网络技术体系结构设计

综合各方面的考虑,在平台构建设计之前,首先确定其所处的泛在网络的基本体系结构,以构成平台设计的基础。泛在网络是在现有网络的基础上增加了新的功能和服务,从这点上看它并不是一个全新的网络。参照现有的英特网的TCP/IP的四层体系结构及ITU-T Y.2002建议中的USN(Ubiquitous Sensor Network,USN)高层架构,本文提出了基于泛在、移动互联网体系理论的泛在网络体系结构的框架,整个架构分为三层,分别为网络接口层、基础设施层和应用服务层。在最靠近用户的地方组成无所不在的网络环境,用户在此环境中使用各种服务,在硬件设备的配置方面,可以在靠近用户端的基站架设数据交换设备,并尽量构造胖用户端的模式,大量的本地数据不需要经过长的链路到上一层去数据交换,以达到提高整个系统的效率的目的。

2.1 网络接口层

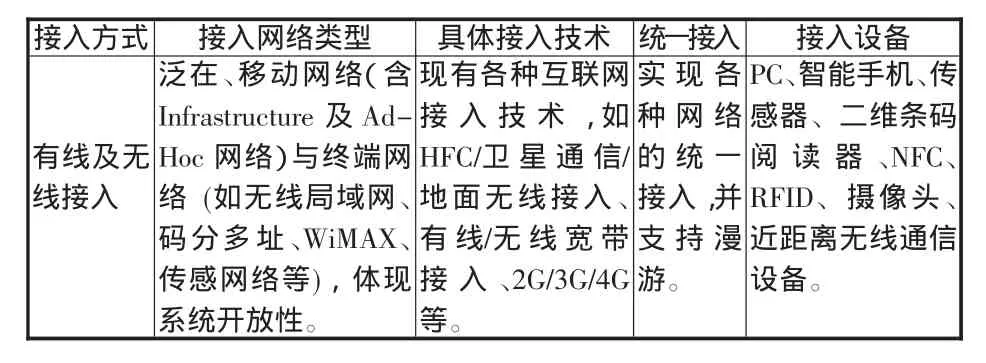

泛在网络接口层是对传统网络改造和扩充最大的一层,也是区别于现行事实英特网标准TCP/IP网络体系结构的主要一层。与传统网络不同的是,网络接口层扩充了现有网络接入端点的功能,除实现了人与人的通信外,还实现了人与现实世界的物体,以及物体之间的通信,从而把传统的网络接口概念扩充了环境感知的功能,把对具体对象及其所处环境的感知引入到主动应用和交互的水平,从这点上,它可以看成是传统互联网络的延伸和高级应用。网络接口层的主要特性如表所示。

表 UN的网络接口层特性

除此之外,该层还必须满足安全性要求和实现网络的可控可管。

2.2 基础设施层

UN的基础设施层包括现有的电信网、互联网(含无线)、广电网、NGN/NGI、教育网以及铁路、公安、军队等专用服务网。该层的主要任务,是要实现这些不同网络之间基础设施的互连互通,又要实现各自支持的不同服务,并在此基础上实现UN网络特有的服务和功能。要实现泛在网络环境下人与人、人与物、物与物之间的通信,对泛在网络的带宽需求将要大大增加;然而随着计算机网络技术的发展,光纤等优质传输介质及多元调制技术及其他宽带网络技术的不断出现和发展,在主要传输干线上可以达到10吉比特的传输速率,带宽将不再会是UN的发展瓶颈。相反,应该更加关注的是网络基础设施对于泛在网络应用的支持,着重解决异构网络的通信主体之间的连接可靠性与安全性。

2.3 应用服务层

UN 的应用层指的是在各自网络应用的基础上,提供公共的服务支撑环境。目的就是在基础设施层提供的互连互通的基础上,实现统一的服务界面而屏蔽掉底层细节的差异。通用性、开放性和规范性是其基本特征。应用平台设计基于各自应用的特点,开发各类行业解决方案,将UN的优势和行业生产经营、信息化管理等方面结合起来,实现智能化的应用;它不仅提供传统的人与人的通信服务,还提供人与物、物与物的通信,具体实现对各种具体业务的统一控制和管理。应用服务层主要的作用在于“数据挖掘”、“数据处理”,最重要的技术就是建立数学模型,同时还包括软件中间件、资源描述与组织、元数据、各种标识的管理、信息安全保证、网络计算等。

3 泛在网络技术与高校知识共享平台设计

高校知识共享平台建设的目的是支持泛在学习、泛在科研及知识传递,目的是实现在任何时间、任何地点、任何人、任何物体和设备都能相互交换信息,进行知识的共享和转移。

3.1 泛在网络环境下高校知识共享平台的概念模型设计

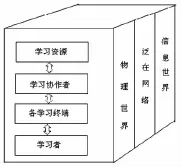

相比于传统的互联网络环境,泛在网络环境更注重的是移动终端的接入,强调软硬件的智能性和灵活性。高校泛在网络环境下知识共享平台的构建应该从高校的实际现状出发,从学习者、各学习终端、学习协作者、学习资源等几个方面进行全面综合的考虑,同时兼顾泛在网络的技术基础设施。根据美国学者Verna Allee[2]提出的知识具有“波粒二相性”的特征及知识转换的相关理论,知识既是作为实体的知识,也是作为过程的知识,结合泛在学习理论,同时考虑软件开发常用的系统结构,笔者提出了泛在网络环境的高校知识共享平台的概念模型,如图所示。

图 泛在网络环境下高校知识共享平台概念模型

按照分层设计的思想,该模型由四层组成,分别为学习者、学习终端、学习协作者和学习资源等。各层按照各自特有的规律组织和管理,并为上层提供基本的服务,而各层之间除保留基本的接口用作数据交换外,保持相对的独立,这样有利于复杂系统的简化与实现。

泛在网络环境下知识共享平台的四个层面中,学习者关注的只是学习任务本身,具有很强的独立性,不受设备和技术的制约,充分实现了泛在学习的理论;各学习终端包括计算机、智能手机、PDA、笔记本电脑及其他移动设备等,这些在高校中已普及,只是需要建立接入网络的机制及注重网络安全和管理;学习协作者包括同学、教师和同行专家等;而泛在学习资源则被很好地整合到一个共享的平台上。纵向则借助泛在网络,把现实世界和信息世界结合起来,构成智能信息世界,实现和学习者的互动,这是建立知识共享平台的目的所在。

3.2 泛在网络环境下高校知识共享平台需求分析

社会交换理论认为“人与人之间所有的接触都以给予和回报等值这一图式为基础”,[3]基于该理论,高校知识共享平台师生显性知识和隐性知识的共享活动可以看成一种社会交换:一方面,知识的提供者用自己的知识换取接受者给予的显性或隐性知识报酬;另一方面,知识接受者用报酬换取提供者的显性或隐性知识。

通过对知识共享的需求分析可以明确高校师生对平台的功能需求,它是进行平台设计的基础和依据,根据知识管理、泛在学习与科研过程中存在的问题分析,高校师生知识共享主要有四方面的需求:资源共享、交流与协作、自我展示以及请求帮助的需求。

(1)共享的资源一般是显性知识,包括三个方面的内容:一是可以购买公开发表的各类电子出版物、数据库、学位论文等获得其使用权;二是师生自己固有的显性知识如教学档案、课件、题库、相关多媒体演示等可以上传到系统供他人共享;三是对于网络上开放存取的信息资源,可以通过师生的参与与共享活动,不断积累和丰富,在管理者加工整理后分类记录其链接,实现开放存取资源的共建与共享。

(2)师生对知识的交流与协作的需求,对于年轻教师的成长,对于学生的学习过程,对于教师的科研活动,课题申报,都具有很重要的建设意义,这也体现了泛在网络环境下的协作精神。

(3)自我展示主要是师生对于教学、学习、科研及其他社会活动的经验总结或者是反思。

(4)请求帮助是师生将自己在教学科研及管理过程中遇到的问题、疑惑,在知识共享平台上发表以求解决方案或者技术方面的支持。

第一种需求主要解决显性知识的共享,而后三种需求主要解决的是隐性知识的交流与传递。高校师生将其具备的隐性和显性知识通过各种展示方式,利用高校知识共享平台,与其他成员共同分享,并转变为可传递的、可供他人使用的共享知识。

3.3 泛在网络环境下高校知识共享平台功能模块设计

高校知识共享平台主要包括教学、学习、科研、交流与管理等功能,高校的各项活动都应该包括在这五个具体环节中,根据高校师生知识共享需求分析的结果,整个平台可以分为五个基本功能模块:系统管理模块、资源共享模块、交流与协作模块、请求帮助模块和知识地图。(1)系统管理模块:主要完成其他各模块的管理,前台页面的管理,后台用户管理,数据库存储管理等。(2)资源共享模块:主要完成显性知识的上传、共享及管理。(3)交流与协作模块:主要采用论坛及博客的形式,搭建一个虚拟的知识共享空间,可以实现显性及隐性知识的交流与共享。(4)请求帮助模块:一般采用论坛发帖的形式来实现。(5)知识地图模块:利用该隐性和显性知识的导航系统,实现知识的有效管理与检索服务。

此外,在泛在网络环境下,高校知识共享系统平台必须添加一些特殊功能模块,如无线接入管理模块、用户客户端识别模块、保证数据库安全性及并发能力的模块等等。

泛在网络环境下高校知识共享平台的实现过程犹如一个金字塔,其中物理平台是基础,逻辑平台和支持机制是保证,塔尖就是最终实现的知识共享。

3.4 高校知识共享平台的软硬件基础及开发平台

(1)硬件基础。目前,在高校有校园网,电信的因特网,移动和电信的2G、3G网络,校园的Wi-Fi,城市Wi-Fi,部分校区具有有线电视网的终端接入。除有线网络外,现有的多种无线接入网络,都采用各种不同的无线传输技术以及标准,提供各自的应用。然而未来的网络将是各种网络并存、各种异构网络融合,为用户提供随时随地接入的泛在网络。所以,在UN的环境下,可以直接对这些网络加以整合成一个统一的接入接口。用户在接入后要实现接入标志解析映射,完成接入标志到交换路由标志的映射,从而实现用户身份与位置的分离,这样可以保证各种接入网络下用户的移动性,在接口层上实现统一的逻辑接入。今后的高校知识共享平台可以进一步加入对传感器网络及第四代移动通信网络的接入支持。

(2)软件开发平台选择。完成了师生的需求分析及主要功能模块设计后,整个软件系统采用的是B/S架构,可以用NET、Java、PHP、ASP等技术开发。

应用软件的开发采用以下步骤。① 用户的需求分析。即分析高校师生对于知识共享的要求,共享方式的选择等,建立完备的数据字典(Data Dictionary),定义好系统应用的边界及信息的流向。② 选择合适的应用程序架构。根据系统功能决定代码如何划分,为代码的模块设计标准的接口和API。③ 根据设计规范开发应用程序。④ 系统调试与测试。根据应用程序的复杂度,进行静、动态代码分析或进行代码功能验证。⑤ 系统发布。软件设计中应充分考虑各种不同接入设备的数据格式转换及统一,各终端设备对带宽的不同需求,可以采用不同的主页域名输入或者服务器自动检测终端类型的方式来加以区别。另外后台数据库系统应该采用分布式数据库系统,如Oracle或SQL server,相对来说,完整性及安全性方面的支持比其他数据库系统要好。

本系统在整合了部分基础网络设施外,重点对网络的无线接入部分进行了扩展;软件开发平台为JSP+JavaScript+Struts+Hibernate+CSS+SQL server。

(3)系统应用说明。系统可以实现识别用户的不同接入方式,进而运行不同的功能模块以适应带宽和安全性的要求,同时系统提供知识上传、审核、存储、检索、传递等多种功能。

系统典型使用方法可以描述如下:用户使用泛在网络支持的各种接入设备(移动的或固定的)以B/S的方式访问系统后台的WWW服务器,在用户注册、登录完成以后,可以通过浏览器浏览知识共享平台主页上的各种信息,并提出个性化的服务需求(如上传共享知识等),服务器把用户的需求转换成对后台数据库的检索或存储、删除、修改、统计等命令,并把系统处理结果反馈给用户端或把用户数据上传给数据库服务器。

4 基于泛在环境高校知识共享平台构建的关键技术

4.1 泛在网络的关键技术

泛在网络是硬件、软件、系统、终端和应用等多方面的融合,所涉及的技术包括RFID、人机交互、上下文感知计算、多接入、移动性管理、网络安全、网络管理等方面。在笔者设计的共享平台中,主要应用了如下技术:RFID技术采用非接触方式用于智能物体的识别与交互,可以实现物理空间中物体与信息空间中对象的对应;上下文感知计算是实现泛在网络环境中新型人机交互的基础;自然人机交互使得人与计算环境的交互变得和人与人之间的交互一样自然与方便;而多接入可以实现泛在网络环境下异构接入网的接入技术互相融合。

4.2 泛在网络环境下高校知识共享平台的关键技术

泛在网络环境下高校知识共享平台的关键技术包括:博客 (Blog)、播客 (Podcasting)、社会化标签(Tag)、内容聚合(RSS)、阿贾克斯(Ajax)、社会化网络软件(SNS)、维基(Wiki)、微博(Micro Blog)、3G、IPV6等。这些相关技术在高校知识共享平台建设中有着广泛的应用。当然,并不是在高校知识共享平台的设计和建设中要用到上述所有的技术,而是应该根据实际的需要合理选择使用。选择平台构建技术的时候,也应该有所侧重和考虑,如选择开源软件构建时可以考虑Wiki,强调个性化的时候选择Blog,如果希望得到有序的、不需要进行大量的甄别的知识,则不要选择RSS。

在共享平台的建设中,还必须注意安全性问题,具体涉及接入控制、信息资源等多方面的安全。另外考虑到目前IPV4地址资源已经非常紧张,IPV6的安全性及智能物体对IP地址的大量需求,IPV6的推广应用是实现泛在网络下知识共享平台及其他应用大规模展开的重要前提条件之一。

5 总结

随着计算机、通信等技术及网络技术的不断发展,泛在网络技术将会更加成熟。泛在网络环境下高校知识共享平台的建立,可以为高校师生提供知识共享及传递的服务,满足他们“泛在”学习和信息交流的需要,这对于增强我国高校的核心竞争力及促进高校的快速发展具有重要的推动作用。本文从泛在网络技术的视角来进行高校知识共享平台的设计和开发,提出一种基于泛在网络环境的知识共享体系架构及学习平台,并进行了系统实现。Wiki、RSS、Blog、BBS等技术综合应用于知识共享平台,并进一步和泛在网络相融合将是未来的发展方向。

[1] 张平,等.泛在网络研究综述[J].北京邮电大学学报,2010(5):1-6.

[2] VernalAllee.TheKnowledgeEvolution[M].Boston:Butterworth-Heinemann,1997.

[3] 王德禄.知识管理的IT实现一朴素的知识管理[M].北京:电子工业出版社,2003.