青海省耕地利用变化区域差异及管理对策研究

2013-08-17司慧娟曹银贵蔡春燕

司慧娟,袁 春,曹银贵,周 伟,蔡春燕

(1.中国地质大学 土地科学技术学院,北京100083;2.青海省国土规划研究院,西宁810000)

青海省耕地资源数量少,总体质量不高,自然条件差,农业可利用的水资源贫乏,且水土流失、土地荒漠化、盐碱化严重,现有耕地中相当一部分生产水平不高,因此,保护生态环境好、土壤质量高的耕地资源,防止其向非农用地转化就显得尤为重要。而且,随着城镇建设步伐的加快,占用部分耕地是不可避免的,避免优质耕地被侵占也显得尤为紧迫[1]。近年来,随着我国进入快速城镇化阶段,国家和地区层面的经济增长与耕地数量变化之间的关系及耕地变化驱动机制成为国内学者的研究热点[2-10],部分学者对耕地保护政策绩效做出积极探索及评价[11-12]。李穗英[13]、俞文政等[14]对青海省耕地变化趋势及驱动机制进行了分析研究,结果表明在研究期内青海省耕地面积总体呈下降趋势,且人均耕地资源也呈下降趋势,并且青海省耕地面积变化与该地区社会经济发展的强度和规模以及经济活动密度关系密切。谢爱良等[15]从青海省耕地资源开发利用的现状、特点和问题出发,提出了对青海省耕地资源进行研究的框架体系和思路,从生态、经济和社会3个层次建立了耕地可持续利用的评价指标体系,并提出了青海省耕地资源可持续开发利用的对策。蒋贵彦等[1]以1949—2003年青海省的统计资料为基础,分析了青海省54 a来耕地面积变化的总体趋势、空间差异及驱动因子,结果表明,经济发展、社会系统压力和农业科技进步是影响青海省耕地数量变化的三类因素。李成英等[16]利用能值分析理论,从供给和需求的角度分析了2008年青海省耕地的生态足迹和生产承载力。

已有研究成果基本上还是采用相对传统的研究方法,在研究过程中,对耕地的增减情况及区域差异分析较少,很少针对耕地利用变化提出具体的管理对策。青海省是中国东部、中部、西部地区的缩影,是众多少数民族集聚区,包含了快速城市化区、生态环境脆弱区、循环经济工业区,伴随着国家西部大开发政策的深入,众多政策在青海省落地。由于青海省的区域差异比较大,在“十二五”土地利用规划分区研究中,将青海省分为东部土地利用区、环青海湖土地利用区、三江源土地利用区和柴达木循环经济土地利用区,各个土地利用区规划发展的目标不一致,使得土地利用政策在制定时存在很大的差异,因此,开展差异化的耕地管理政策研究非常重要。

1 研究区概况与数据来源

青海省地处青藏高原东北部,下辖1市,1行署,6个藏族自治州的51个县(市、区、行委)。截至2010年底,全省总人口563.47万,地区生产总值1 387.48亿元。全省总土地面积69.96万km2,占全国总土地面积的7.52%,地域十分辽阔。耕地主要分布在日月山以东较温暖的河湟谷地和西部海拔较低的盆地或滩地上,青南高原河谷地区也有少量零星分布。地貌基本格局以祁连山(和阿尔金山)、昆仑山脉和唐古拉山脉为骨架,按地质构造和海拔高度划分成祁连山地、柴达木盆地和青南高原3个自然区域。属于高原大陆性气候,具有气温低、昼夜温差大、降雨少而集中、日照长、太阳辐射强等特点,但各地气候又有明显差异。

研究中采用的耕地与土地总面积等数据来源于青海省国土资源厅土地利用变更调查统计年报(2000—2008年)。

2 耕地变化分析

2.1 耕地数量变化分析

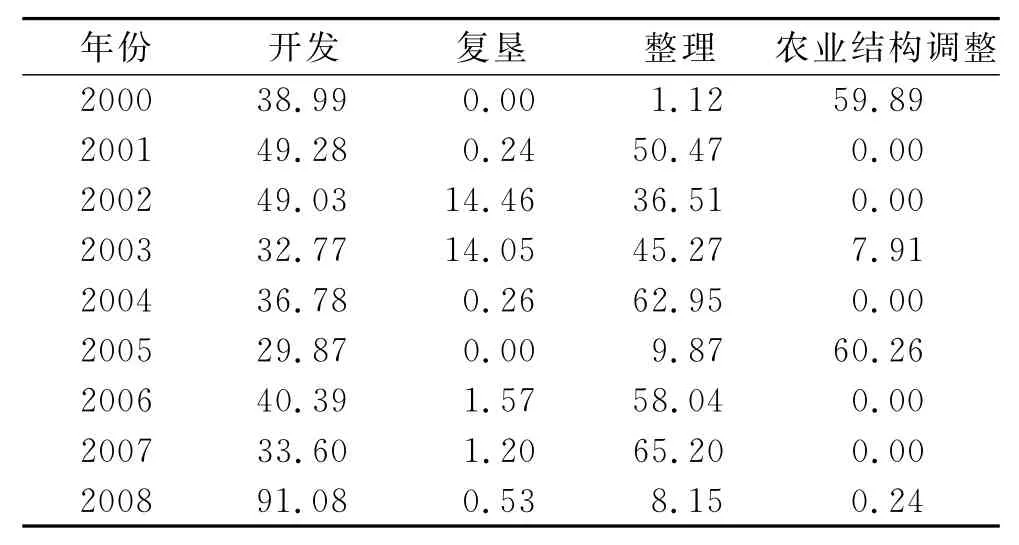

2.1.1 耕地增加情况分析 从区域来看,西部地区新增耕地主要来自土地开发[6]。2000—2008年间,青海省共增加耕地2.10%,年平均增加速率0.26%。青海省增加耕地较多的年份是2005年、2002年和2008年,增加耕地面积分别为7 979.89,1 662.89,1 278.45hm2。通过土地开发累计增加耕地5 614.67 hm2,农业结构调整累计增加耕地5 048.18hm2,土地整理累计增加耕地3 017.18hm2,土地复垦累计增加耕地384.30hm2(表1)。

表1 2000-2008年耕地增加来源的结构比例 %

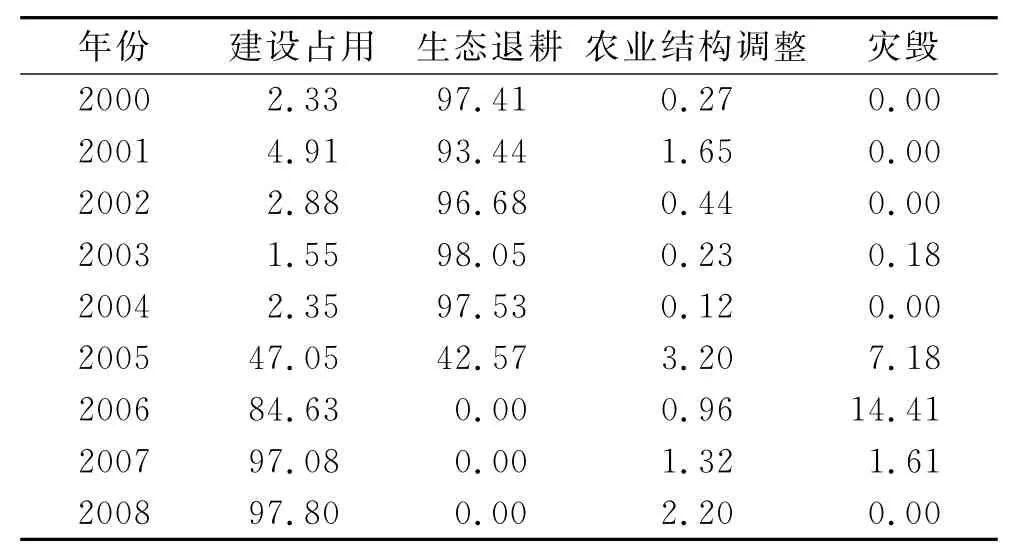

2.1.2 耕地减少情况分析 2000—2008年期间,青海省共有24.00%的耕地流失,年均流失速率3.00%。耕地减少最大的年份是2003年,其减少面积为50 305.78hm2,其次是2002年,其减少面积为49 489.03hm2。青海省生态退耕占用耕地面积最多,达到147 164.51hm2,尤其是在2000—2004年间,生态退耕基本占据了耕地减少的全部。大面积耕地转变为林地和牧草地,有利于保持水土,涵养水源;其次是建设占用耕地,达到8 722.01hm2,2000—2004年间,建设占用耕地比较少,2005年以后,建设占用耕地逐渐增多,2007年和2008年基本上占据了耕地减少的全部;再次是农业结构调整占用耕地和灾毁耕地,其面积分别是921.49,654.47hm2。经计算分析可知,2000—2008年期间,青海省共有26.10%的耕地发生了变化,其年平均变化速率是3.26%(表2)。

表2 2000-2008年间耕地减少流向的结构比例 %

2.2 耕地变化区域差异分析

2.2.1 耕地区位指数地域分布差异 青海省耕地资源的分布状况可以用耕地资源的区位指数来表示。耕地资源的区位指数指某一地区耕地资源相对于青海省耕地资源的聚集程度,其计算公式如下[17]:

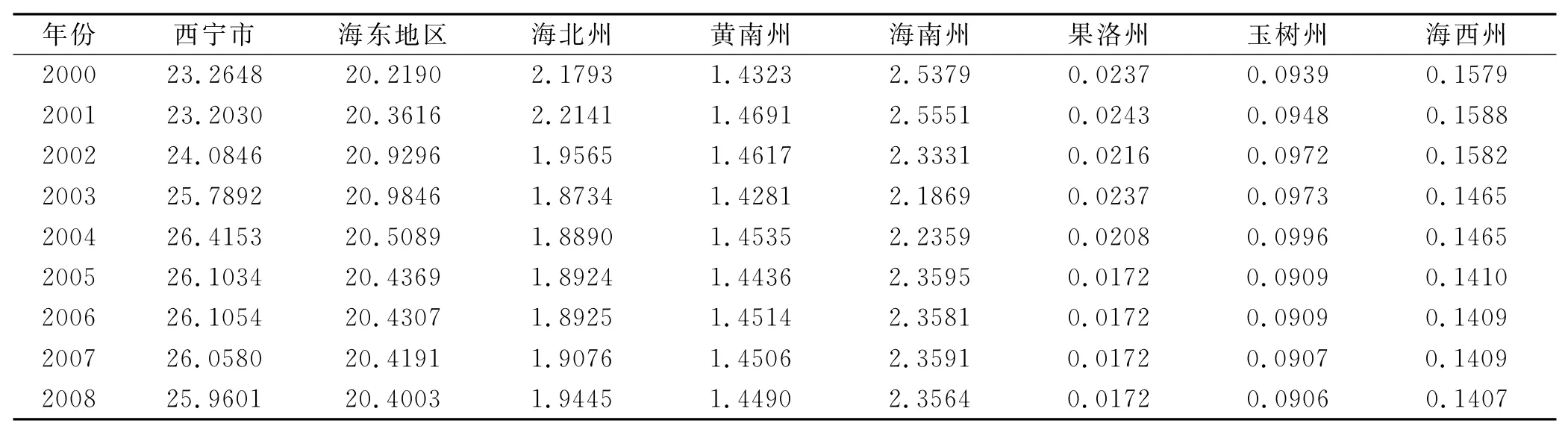

式中:Qi——第i个区域耕地资源的区位指数;Di——第i个区域的耕地面积;n——划分的区域数;Si——第i个区域的土地总面积。根据公式,Q>1,表示该区耕地的区位指数高于全省平均值,说明该区耕地占土地总面积的比重高于全省耕地面积占全省土地总面积的比重;Q<1,表示该区耕地的区位指数低于全省平均值,说明该区耕地面积的比重低于全省平均值。根据上述耕地资源区位指数计算公式,对2000—2008年间青海省各区域耕地面积与土地总面积数据进行计算,得出区位指数如表3所示。

表3 2000-2008年耕地区位指数地域分布

表3表明,青海省耕地区域指数在地域分布上存在很大差异,其耕地资源主要集中在西宁市、海东地区、海北州、黄南州和海南州,尤其是西宁市和海东地区,其主要位于东部土地利用区和环青海湖土地利用区。这些地区多分布在青海省东部地区的河、湟流域和共和盆地,是青海省热量条件好,积温多,无霜期长,地下水富集,地势相对平坦,土壤条件较好的地区。2008年,西宁市和海东地区的耕地面积分别为145 786.12hm2和201 316.49hm2,分别占青海省耕地总面积的26.86%和37.09%。耕地资源分布比较少的是果洛州、玉树州和海西州,位于柴达木土地利用区和青南土地利用区,柴达木土地利用区气候干旱,土壤耕作条件差;青南土地利用区位于三江源地区,积温比较低,生态环境脆弱。从历年耕地区位指数的变化来看,各地区耕地区位指数值都发生了微小的变化,从整体上来看,2000—2008年期间,西宁市、海东地区、黄南州耕地的区位指数都有所增加,其他州则在减少。西宁市的耕地区位指数值在2004年以前一直在增加,2004年以后在逐渐降低;海东地区的耕地区位指数在2003年以前一直在增加,2003年以后在逐渐降低。

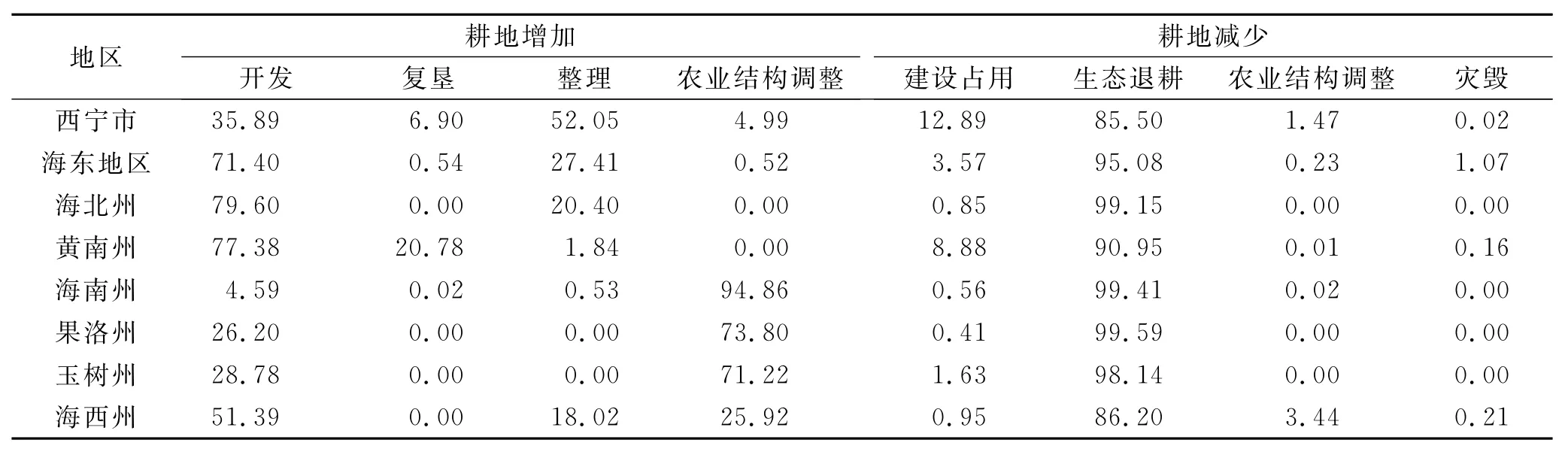

2.2.2 耕地增减情况结构差异 2000—2008年间,各地区耕地的增减情况也存在一定的结构差异。在耕地增加方面,主要通过土地开发、土地复垦、土地整理、农业结构调整等来实现。通过对比发现,海东地区、海北州、黄南州及海西州的耕地增加基本上是通过土地的开发来实现,西宁市的耕地主要是通过土地整理来增加,海南州、果洛州、玉树州的耕地增加主要是通过农业结构调整来实现,黄南州的耕地增加还有部分来源于土地复垦。在耕地减少方面,主要体现在建设占用、生态退耕、农业结构调整、灾毁等。通过对比发现,生态退耕是青海省各个地区耕地减少的主要方式,生态退耕使得耕地减少的比例基本上占据了各个地区耕地减少总量的85%以上,在西宁市、黄南州、海东地区耕地被建设占用也占据了一定的比例(表4)。

表4 2000-2008年各地区耕地增减结构比例 %

3 管理对策

3.1 继续推行严格的耕地保护制度

继续坚持“耕地总量动态平衡”并进一步完善该项制度,使得青海省耕地不仅在数量上维持平衡,更关键的是要确保耕地补充的质量。要根据用地情况确定占、补的顺序,是先占后补,还是先补后占,并考虑占与补的比例。用途管制制度是中国土地管理制度的核心,在耕地保护方面,须继续坚持用途管制,严格根据土地利用总体规划和年度农用地转用计划控制耕地的转用。做好基本农田保护区划定工作,并加大力度推进高标准农田建设。

3.2 进一步加大土地整理的力度

在土地整理工作中,坚持以国家对农村工作的具体要求为指导,紧密联系农村实际,以进一步夯实农业、农村发展的基础为目标。在开展土地整理工作时,要强化基础工作,把好立项入库关和工程建设标准关;严密组织,把好招标投标关;强化施工组织管理,把好工程质量关;完善资金拨付运转制度,把好资金管理关。要做好重大土地整理项目的实施工作,如青海省东部黄河谷地百万亩土地开发整理项目新增耕地面积1.35×104hm2,在土地整理工作中要征得各级政府的重视和广大人民群众的支持,坚持领导协调机制,重视土地整理的宣传工作,同时严格监督与责任追溯制度。

3.3 坚持差异化的耕地利用协调政策

实施差异化的耕地利用协调政策,要充分考虑青海省区域功能定位、资源禀赋、未来人口分布和经济产业布局条件等因素,根据全省发展总体要求和布局,围绕优化国土开发格局,将全省东部地区、柴达木地区、环青海湖地区、三江源地区的土地利用进行区域化功能定位并实行差异化的耕地利用政策。

东部地区要坚持节约集约用地原则,坚持需求引导与供给调节,根据经济发展实际,合理确定新增建设用地规模、结构和时序,严格划定城乡建设用地扩展边界,积极盘活存量建设用地。提高建设用地单位面积的产值,实现建设用地的集约利用,减少耕地占用。严格限制耕地转为建设用地,扩展耕地内涵,做好农业结构调整,实行耕地战略性储备,建立耕地保护的预警机制。

柴达木地区按照“以水定地”的原则,通过采取农田防护林网和配套设施建设,采取节水灌溉措施,对部分条件较好的撂荒地进行复垦,达到改善生态环境、增加有效耕地面积的目标。优先保障柴达木循环经济产业园区建设用地,在支持循环经济产业建设的同时,落实土地整治的任务和项目,在保护生态环境的前提下,合理开发宜农土地后备资源,实现柴达木地区耕地的“占补平衡”。

环青海湖地区和三江源地区,以提升自然环境支撑能力和生态系统的承受能力为主要目标,重视和落实“生态建设用地”的“增扩”战略。严格做好三江源地区和环青海湖地区的水源涵养区、水土保持重点预防保护区的土地开发适宜性评价,优先保护基本农田和重要生态用地区;严格限制城乡建设与产业发展挤占生态用地。

3.4 合理协调重点建设项目占用

根据青海省国民经济和社会发展计划,青海省今后10a内要保证一批国家和省级建设项目的用地。项目建设过程中要合理协调建设用地占用耕地,尽量少占或不占耕地。进一步搞好基本农田保护区的划定建设,以高产优质农田、名特优产品基地、现有和新建的粮油生产基地、城镇附近长期保留的菜地、现有和新修水浇地和梯田以及土地利用总体规划确定的城镇建设用地区范围外的耕地作为保护的重点。

4 结 论

(1)从耕地增减情况来看,土地开发整理是青海省耕地增加的主要来源,而耕地减少主要源于生态退耕和建设占用,二者并没有同时出现。从建设用地占用耕地的情况来看,耕地占用审批以后,耕地占用存在一定的滞后性,这在一定程度上影响了当年耕地占用计划的制定;居民点及工矿用地是耕地被占用的主要用地类型。

(2)青海省耕地变化存在区域差异性。从耕地区域指数来看,青海省耕地资源主要集中在西宁市和海东地区。2000—2008年间,西宁市、海东地区、黄南州耕地的区位指数都有所增加,表明这些地区是青海省粮食的主产区,也是耕地保护的重点区域。从耕地增减情况的区域差异来看,大部分地区的耕地增加基本上是通过土地的开发来实现,在耕地减少方面,生态退耕是青海省各个地区耕地减少的主要方式。

(3)对于青海省的耕地保护工作而言,还需始终坚持最严格的耕地保护制度,进一步加大土地整理的力度,从不同地区经济发展和规划布局的差异出发,坚持差异化的耕地利用政策,合理协调重大建设工程对耕地的占用,尽量做到少占耕地或不占耕地。

[1] 蒋贵彦,刘峰贵.青海省近50年耕地资源变化及驱动力研究[J].干旱区资源与环境,2007,21(2):71-74.

[2] 谭荣,曲福田,郭忠兴.中国耕地非农化对经济增长贡献的地区差异分析[J].长江流域资源与环境,2005,14(3):277-281.

[3] 吴群,郭贯成,万丽平.经济增长与耕地资源数量变化:国际比较及其启示[J].资源科学,2006,28(4):45-51.

[4] 杨桂山.长江三角洲近50年耕地数量变化的过程与驱动机制研究[J].自然资源学报,2001,16(2):121-127.

[5] 杨大兵,刘惠德,郑丙辉,等.基于GIS的中国西部耕地变化原因动态分析[J].水土保持研究,2006,13(1):170-172.

[6] 史娟,张凤荣,赵婷婷.1998—2006年中国耕地的时空变化特征[J].资源科学,2008,30(8):1191-1198.

[7] 侯松廷,陈晓燕.三峡库区耕地动态变化驱动力研究[J].水土保持研究,2007,14(3):51-54.

[8] 李景刚,何春阳,史培军,等.近20年中国北方13省的耕地变化与驱动力[J].地理学报,2004,59(2):274-282.

[9] 郑海霞,童菊儿,徐扬.发达地区耕地资源的时空变化及其驱动力实证研究[J].农业工程学报,2007,23(4):75-78.

[10] 刘新平,吕晓,罗桥顺.1996—2005年新疆耕地数量变化分析[J].水土保持研究,2008,15(1):128-130.

[11] 汪洋洁,张静.基于区域发展视角的耕地保护政策失灵及对策选择[J].中国人口·资源与环境,2009,19(1):76-81.

[12] 朱红波.我国耕地保护政策运行效果分析[J].地理与地理信息科学,2007,(6):50-53.

[13] 李穗英,孙新庆.青海省近10年耕地面积动态变化及驱动因子分析研究[J].中国农业资源与区划,2009,30(5):39-44.

[14] 俞文政,曲福田,仙珠.青海湖地区各县耕地利用变化驱动机制和演变趋势分析[J].农业系统科学与综合研究,2008,24(3):363-366

[15] 谢爱良,刘忠秀,杨太保.青海省耕地资源开发利用分析及对策研究[J].水土保持研究,2006,13(5):302-305.

[16] 李成英,陈怀录.基于能值生态足迹的青海省耕地可持续发展研究[J].青海师范大学学报:哲学社会科学版,2010,34(3):35-39.

[17] 鞠正山.基于PSR框架下的中国土地利用变化研究[D].北京:中国农业大学,2003.