东营市土地利用方式转变的实践与思考

2013-07-18王春萌朱霜杰

王春萌,朱霜杰

(华东师范大学资源与环境科学学院,上海闵行 200241)

0 引言

2009年12月国务院批复《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》,包括山东省的东营、滨州等19个县(市、区)。该规划的提出重在发展黄河三角洲高效生态经济,形成竞争力较强的现代生态体系,反映在土地方面表现为合理划分农业、建设和生态用地,推动土地集约化利用、规模化经营,在保护生态环境前提下,提高各类型用地的综合效益。2011年1月,《山东半岛蓝色经济区发展规划》获批,包括山东全部海域和青岛、东营、烟台等陆域。该规划要求在海洋环境保护和生态建设前提下,对岸线、岛屿、滩涂等空间资源合理定位,推进海洋产业结构优化升级,建设特色海洋产业集聚区。

至此,一黄、一蓝经济区均上升为国家战略,东营市成为唯一的两大战略囊括范围内的城市,战略地位与发展优势得到极大提升。为实现“在黄河三角洲开发建设中争当排头,在山东半岛和环渤海地区发展中突出特色,在全国区域发展中作出示范”的目标,东营市出台了《关于全力实施国家战略推进黄蓝经济区域融合发展的实施意见》等文件,全力推动黄蓝经济区发展[1],在土地利用方式转变上开展了一系列探索与实践。

1 东营市概况

东营市位于山东省北部黄河三角洲地区,其东、北临渤海,西与滨州市毗邻,南与淄博市、潍坊市接壤,总面积8000多平方千米[2],是依托全国第二大油田——胜利油田建立起来的地级市,辖广饶县、垦利县、利津县、东营区、河口区三县两区。北邻京津塘经济区,南连胶东半岛的青岛、烟台、威海等沿海开放城市,是环渤海经济区、黄河经济带的结合部和交会点[2],区位优势明显。海岸线长,拥有丰富的海洋、石油、天然气、地热、生物等资源,黄河的“填海造陆”运动使它成为我国土地后备资源最多、开发潜力最大的地区之一。随着经济和社会的发展、人口的增加,土地需求加大,对土地开发和利用也提出了更高的要求,东营市还面临资源型城市转型的新课题,合理开发、利用土地对于积极实施转型意义重大[3]。

2 “黄蓝战略”前后东营市转变土地利用方式的实践

从2005年到2010年,尽管东营市主要的土地利用类型都是农用地和其他用地,但是各类型土地的面积均有不同程度的变化,具体如表1所示。

表1 东营市2005、2010年土地利用类型面积变化

2.1 转变农用地的开发利用方式

从2005年到2010年,东营市的各类农用地中,耕地所占比重最大,面积保持基本稳定,但出现了减少的现象;农用地中的园地、林地和其他农用地面积均有所增加,特别是其他农用地面积的增幅,接近2%。以上农用地面积的变化,主要是由于东营市在推进生态退耕、改造部分盐碱地、调整农业结构等方面的实践。

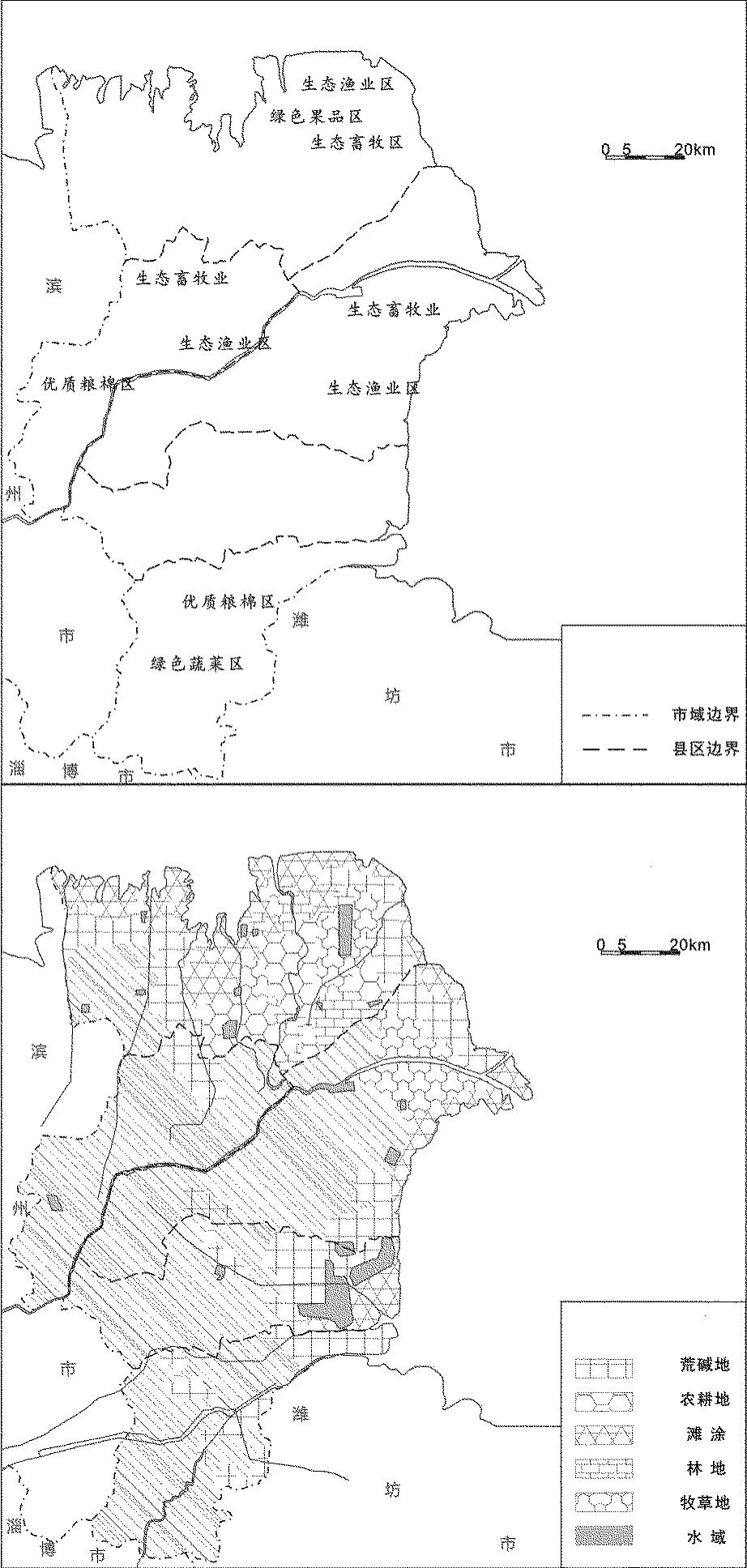

“黄蓝战略”中提出的高效生态经济,具有典型的生态系统特征,东营市为实现这一目标,尝试划分出一部分土地作为生态用地,实行退耕还林,调整耕地面积,同时退耕还林也增加了林地、园地的面积。利用一系列科技成果去改造部分盐碱地,一方面扩展了可利用的土地面积,特别是林地、园地的面积,另一方面改荒地为生态用地。为发展高效生态经济,东营市将原先粗放、零散分布的农业用地进行整合,在各地因地制宜地发展特色农业:在广饶、利津、垦利和河口4个区县设立多个高效生态农业区,包括优质粮棉区、生态渔业区、生态畜牧区和绿色果蔬区(图1);同时,推行一些辅助政策并且推动农田基础设施的建设,配合土地整理开发等项目,进一步提升农用地经济效益,实现集约化、规模化效应。比如在2012年,东营市垦利县黄河口镇开办新型农民学校,将课堂搬到田间地头,结合农业产业基地,科学种田,获得了更高的经济收入。

2.2 转变建设用地的开发利用方式

建设用地包括城乡建设用地、交通水利用地、其他建设用地3大类。城乡建设用地主要指居民点用地和独立工矿用地,其他建设用地则包含特殊用地、盐田和风景旅游用地等[3]。随着东营城市化率的提高,这三大类建设用地面积都有所增加,这些建设用地并非无序无度增加,而是东营市对不同类型的建设用地进行了较为合理的划分,对土地进行整合利用的实践成果。

图1 东营市农用地开发利用比较图

特别是针对独立工矿用地,东营市根据“黄蓝战略”发展节约集约经济的要求,在全市范围内,建设和发展规模不等的经济开发区和工业园区,整合土地,实现了土地的集约利用和规模效应。一方面每个县区都设有经济开发区,如河口经济开发区、垦利经济开发区,另一方面各县区内部根据已有的产业基础设立小的工业园,如东营胜利工业园,以实现特色产业的集聚发展。经过一段时期的调整,从2006年到2010年,东营市的工业增加值从1100多亿元增加至1700多亿元[4]。另外,对于风景旅游用地,东营市结合“黄蓝战略”两方面的要求对一部分风景旅游用地进行保护,也对可开发利用的风景旅游用地集中开发。近年来,东营市重点开发天鹅湖旅游度假区、黄河口生态旅游区、揽翠湖旅游度假区、孙子文化旅游区等新的重大旅游项目,在保护沿海土地资源的同时,实现这些土地的经济价值。

2.3 转变其他用地的开发利用方式

其他用地包括水域和自然保留地,这部分土地多是不可开发利用的,同时还有相当一部分土地是受到保护的。从2005—2010年,东营市其他土地的面积有所减少,这主要由于东营市加大了农业的开发力度,将这部分用地中的大量荒草地、盐碱地、苇地等转化为耕地[4,5]。

受自然地理环境的影响,东营市存在大量盐碱地,这些盐碱地因难以开发利用而成为荒地。但随着技术的逐渐成熟完善,东营市顺应“黄蓝战略”的新要求——更加有效利用资源,对这部分土地资源进行有序开发、合理利用,选育耐盐程度高同时兼备经济效益的植物,发展耐盐植物深层次利用技术,提升盐碱地经济产出,将盐碱地转化为园地、林地甚至是耕地。加大对滩涂、河流湖泊的保护,确保自然生态环境的稳定性,在划分出利津刁口湾湿地自然保护区和黄河三角洲国家自然保护区的基础上,严格划定出需要保护的土地范围(图2)。

3 转变土地利用方式思考

3.1 因地制宜综合化

东营市位于黄河入海口处,以滩涂、湿地和盐碱地等土地类型为特色,土地利用需要结合不同的土壤、地形特点,因地制宜地进行利用开发;另一方面,土地利用与政治、经济、环境和社会都相关,因此对于土地的开发利用不仅仅为了实现土地的经济效益,东营市应该尝试对土地进行综合式的开发利用,实现经济、社会和生态等的综合效益[6]。

3.2 规模集约化

图2 东营市集约利用土地示意图

东营市可以农业产业结构调整为契机,通过逐步建立起的具有高效经济特征的现代农业体系实现农用地的集约利用;对于建设用地,东营市可以通过不断提高基础设施的配置能力,进一步优化建设用地布局,建立起各类经济开发区、工业园、产业集聚区构成有序相对完整的有机统一体,在实现土地利用集聚的基础上,实现经济的集聚效应。

3.3 生态化

土地利用作为环境变化的动力,对生态环境质量起到重要的影响[7]。东营市以“黄蓝战略”为指导,越来越重视土地的生态化利用,并将其纳入转变土地利用方式的关键步骤之中。未来,东营市各类自然保护区的建立需更加利于保持水土、涵养水源、维持生物多样性;同时增加对农业基础设施的修建和维护,优化土地的生态环境质量,在提高耕地经济效应的基础上,改善农田的生态环境。

4 结语

经过多年快速发展的东营市已拥有了较为雄厚的物质基础和良好的社会环境,加之作为两大战略的前沿阵地,获得了一系列政策支持,发展前景良好。该文具体分析了东营市在土地利用方式转变上的实践,并对其未来土地利用方式的发展提出了见解与思考,希望能为东营市的进一步发展和其他地区如何转变土地利用方式提供一定的经验和借鉴。

[1] 尚昭.山东东营市在“黄蓝”两大战略中实现率先发展[EB/OL].[2011-04-13].http://news.china.com.cn/txt/2011-04/13/content_22349054.htm.

[2] 刘涛,刘春旭.东营市发展港口经济分析与建议[J].中国石油大学学报社会科学版,2011,(4):37.

[3] 孟需.东营市国土资源开发与利用问题研究[D].东营:中国石油大学(华东),2009.

[4] 姚小立.黄河三角洲的土地利用变化及生态安全评价[D].泰安:山东农业大学,2010:37-38.

[5] 宋富贵,徐倩,张艳秀,等.东营市破解土地制约发展瓶颈探析[J].山东国土资源,2012,28(7):50-52.

[6] 王兰英,田艳霞.中国城市土地利用结构优化研究述评[J].现代城市研究,2004,(1):53.

[7] 冯孝杰,高殿森,顾宏波,等.区域的土地利用与生态安全及可持续发展的分析[J].后勤工程学院学报,2004,20(3):31.