郑李锦芬论“商与善”

2013-06-11舍文

舍文

现代商业文化,试图颠覆“无商不奸”的社会偏见,“企业社会责任”这样的新名词,变得流行。

如果细细分析會发现,一些企业将社会责任当做事业发展的“卖点”,另一些,则因领导层个人的理念,而将社会责任看得更加纯粹。两种动机都无可厚非,重要的是,企业的参与,让原本孱弱的公益,变得坚挺。

谈“商与善” ,郑李锦芬有很多“优势”。从上世纪90年代带领安利一手开拓中国市场,服务安利34年的郑李锦芬最知商场风云和经商的不易;2011年,卸任安利全球副总裁、安利中国董事长,仅仅休息3个月后,郑李锦芬接下安利公益基金基金会主席的重任。如今作为专业公益人士,郑李锦芬也深知公益的艰难。

安利多年来保持着公益传统,从安利(中国)成立至今投入公益资金大约6亿元人民币,开展公益项目7600多项。善款大多用在支持中国贫困地区教育、环保等事业上。安利在全国登记注册了187支志愿者队伍,6万余名志愿者遍布各地。

2011年6月,安利公益基金正式启动,标志着企业的公益行为将以更加专业化的方式开展。一年多的时间里,“春苗营养计划”已经建成754所厨房,占国内厨房公益项目的七成份额,培训了超过1000名厨房管理员,让35万名贫困儿童吃上了营养餐。

另一个少有人及的“优势”是,郑李锦芬的美好姻缘也与公益有关——当年做义工的过程中邂逅的一位同为义工的年轻人,最终成为郑李锦芬的终生伴侣。因此,公益已经融化为郑李锦芬生命的一部分,而这种“基因”,也随之被移植到企业文化之中。

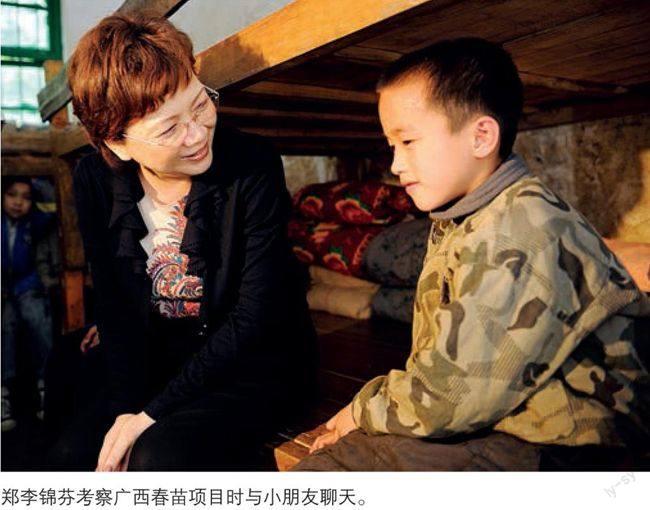

角色变化后,人们常常看到郑李锦芬俯身与小朋友对话的形象,在建设“春苗营养厨房”的贫困山区小学,郑李锦芬会为孩子们的黄豆饭而难过。

但这并不意味着公益只剩下同情和眼泪,郑李锦芬对企业的公益行为有理性的判断与认识。企业的社会责任,如今是个时髦的词汇,但如何将它变成诚实的行动,却是不比成就企业商业价值更容易的事业。

“没有人是一座孤岛”

《新民周刊》:据说你与先生的相识,也与你做义工参与公益有关?

郑李锦芬:我一直认为一个合格的另一半应该是一个有责任有担当的人,做义工没有什么报酬和奖励,其实最容易看出一个人的品行和性格。在一起做义工的过程中,我发现一名很帅的医生做事情非常认真,待人也很诚恳温和,经过接触我发现我们有很多的共同点,很自然地,我们就走到了一起。在我后来在安利公司和安利公益基金会工作的过程中,他也给予了我非常多的鼓励和支持。所以,做公益总会有意想不到的收获。做好事总有回报。

《新民周刊》:你的公益观念是怎样培养的?与家庭、学校教育和社会环境有怎样的关联?

郑李锦芬:香港是一个很小的社会,邻里之间守望相助,互相扶持有很悠久的传统。不会有人感到自己做义工有什么了不起,当时我周围的很多朋友和家人,也都利用自己的空余时间到老人院、福利院去做义工,我自己也做了很多年的义工。可能就是这个过程,让我感觉到,其实帮助别人是一件很快乐很有价值的事情。

《新民周刊》:你是否会刻意地对自己的孩子灌输公益的观念?

郑李锦芬:公益观念真的不需要刻意的灌输或者教育,重要的是以身作则。如果你希望你的孩子有这种公益的观念,最好的方法就是自己成为他的榜样。另外,在香港做公益非常普遍,香港和其他地方可能不太一样,香港捐款的人基本上都是普通的民众,很多人会选择每个月捐赠一定的金额给某个公益组织,大家都习以为常,这样的潜移默化会影响到青年人对公益的态度。

《新民周刊》:企业从事公益事业,怎样平衡商业利益与公益事业的付出?

郑李锦芬:其实公益的本身应该是一种社会的共赢,无论是助人者、受助者还是全社会,都应该从公益慈善行为中有所收获。当然这种收获是多方面的,并非简单的物质回报,而是更广义的回报。企业做公益,不能急功近利、追求轰动效果,要有更长远的眼光。

因此,在企业从事公益的过程中,我认为首先还是要将社会性放到第一位,首先必须考虑的是我们所开展的项目,是否能够真正解决受助群体的问题,是否有足够的社会价值,而不是企业从中可以获得什么样的经济利益。

其次,我们认为,企业在回馈社会的过程中,也一定会有所收获,社会的进步,最终会使得每一个社会个体都得到好处,这是一种间接的收获,是基于社会财富、社会价值增长的过程中,企业从中获得的增值部分。

拿安利公益基金会的“春苗营养计划”为例,这个项目是配备厨房设施,培训厨房管理员,与公司的业务领域相隔很远,公司不会从中收获到什么直接的好处。不过,我们相信,如果贫困儿童的营养问题得到解决,他们的未来发展机会也会更多,未来的中国社会也会更加和谐和进步,在这一过程中,企业也将成为未来的受益者。

“授人玫瑰,手有余香”,帮助别人的过程中,也是自己心灵提升和人生充实的过程。英国诗人约翰·多恩说过,“没有人是一座孤岛,每个人都是大陆的一片”,无论是个人还是企业,我们都生活在社会中,与他人有着密切的联系,在帮助他人的过程中,其实也在为社会的发展做着贡献,我们是奉献者,最终也是受益者。

企业行善需要诚意

《新民周刊》:最近这一年中国有官方背景的慈善机构诚信受到巨大挑战,在这样的环境中,企业的公益事业怎样应对公众质疑的眼光?

郑李锦芬:安利公益基金会在2011年正式成立,那一年可以说是中国公益行业信任危机最严重的一年,但我们很幸运,这一过程,让我们很快认识到了公信力是公益组织的生命。这些风波促使我们从基金会成立一开始,就把公信力建设作为一项重要的工作。

目前,安利公益基金会已经建成了一整套公开透明的运作体系,每一笔捐款,我们都会在官网公示,现在已经公示了超过12000笔捐款。我们春苗营养厨房的档案也在基金会的官网进行了公示,供捐赠人和社会公众监督。2012年年底,我们还邀请了一些主要的捐赠人回访考察了他们捐赠的项目。

基金会管理的是社会的财富,公众的监督与关注理所当然。对于公益组织来说,与其担心公众的质疑,倒不如努力做好公开与透明,用诚信的态度赢得公众的信任。

《新民周刊》:目前内地公众的公益观念还处于启蒙阶段,在这样的环境中你遇到最大的困难是什么?

郑李锦芬:我坚信,善的观念植根于每个人的心中,只要有能力,每个人都会寻找机会帮助别人,回馈社会。在这个意义上,我认为中国的慈善观念并不落后。中国公益领域和国外的最大差距在于我们的行业刚刚起步,譬如公信力等方面还与国外存在着一定的距离,这就制约了公众的慈善行为。所以安利公益基金会从成立到现在,我们也一直在思考着怎么样提升公益行业的管理和运作水平,我们试着将安利公司跨国企业的管理经验运用到公益行业中,并且把我们的经验和其他的行业伙伴分享。在此,我也希望我们的公益行业,能够多多借鉴国际先进经验,做好自身能力建设和项目开放,让公众的善心能够找到恰当的地方安放。

《新民周刊》:企业在内地推进公益项目,有一个特点是需要与传统的慈善机构或者党政机关合作,这一点对于你来说是否是挑战?

郑李锦芬:我并不认为是一个挑战,在中国有这样一种说法,“下善为慈,上善为政”,中国的政府机构有很多的社会资源,做任何的公益项目,我们都需要和政府密切配合,去影响和促进公共政策的改善,这才是对弱势群体最大的帮助。将公益和政府对立起来的观念不可取。

在安利公益基金会项目运作的过程中,我们也始终与政府密切配合。以“春苗营养计划”为例,安利公益基金会提供的主要是现代化厨房设施,厨房的基建、水电和未来日常的管理,都需要政府的支持与配合,我们每个厨房投入约6万元,政府配套的资金是这个数字的4倍,可以说,没有政府的支持,这个项目也不会收到这么好的效果。对于公益组织来说,应该把政府当作同盟军,找到双方的公益共识,共同解决社会问题。