多模态环境下的英语课堂教学

2013-05-12谢莉

谢 莉

(浙江工商大学 外国语学院,杭州310018)

一、引言

Scollon & LeVine 从社会语言学的角度出发,认为多模态指交际时所采用的多种符号模态,例如言语、色彩、味道、图像等[1]。多模态话语已经渗透到我们的日常工作生活中且备受重视。在话语分析研究中,人们发现语言单模态研究已经不能深入全面地挖掘话语的意义潜势,特别是随着现代科学技术的发展,很大一部分话语意义是由非语言因素体现的,如伴语言特征、身体特征、教学设备、实验室、计算机、网络、周围的环境因素等。在这种情况下,交际不是利用一种模式进行,如说话是口头,书写是文字等,而是用两种或者多种模式同时进行,如用PPT 上课是以图像、文字、语音模态同时呈现的。Baldry & Thibault 和O’Halloran 认为,多模态指语篇中使用的多种符号资源包括口语和笔语、图像、空间以及其他可以用来构建语篇的资源。所以,英语教学课堂中的常用工具PPT 就是一种多模态,可由文字、图像、音乐等多种模态一起构建整体意义[2]13,[3]。Gibbon 提出多模态的研究方法是将语言及其相关的资源整合起来[4]。重要的是有时一种模态需要依赖其他模态来完成信递行为。以PPT 展示为例,如没有相关文字说明,图表会无意义;没有图片的插入,学生就不能对某种概念有个具体的认知。因而每一种模态作为符号资源都是整体意义构建时不可或缺的。故在信息多模式传播的背景下,提升多模态识读能力和授课能力对新时代的教师来说迫在眉睫。本文重点探讨这种多模态话语在英语教学中的体现,按照胡壮麟提出的PPT 语类分析框架[5],以班级为单位,以每位研究生在英语教育学课堂上的PPT 为语料,探讨他们在PPT 中使用了哪些模态,以及怎样组合各种模态来构建整体意义。此外,本文深入挖掘他们利用PPT 这一多模态工具时存在的问题,并尝试性地给出多模态识读建议,希望对教师们有所借鉴。

二、从PPT 展示看多模态在英语课堂中的教学

(一)学生PPT 展示的基本信息背景

本文的语料是来自2010 级英语专业研究生在英语教学论课堂中的PPT 展示。该班共有39 位研究生制作了PPT,3—5 人为一个小组,共10 个小组并且每人分工明确,负责相关话题。话题内容和教育学有关,比如Learning Theories,Language Teaching methodology,Teaching language& knowledge skills,Curriculum Design 等。经过统计,每人平均展示的PPT共有28 张,本文选取了1 000 张作为分析对象。他们的展示内容主要来自书本信息或图表,以及图书馆数字资源库和豆瓣网的相关论文或来自网站百度、谷歌的参考资料。

(二)PPT 语类分析

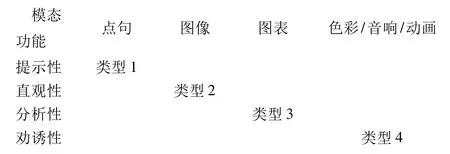

胡壮麟把PPT 的语类分为四种类型,见下图:

类型1 的主要功能是提示性,帮助演示者组织思路,层次分明,重点突出,演讲有序,因而这一功能主要采用点句的模态来实现。类型2 的功能是直观性,凡一人一物,一事一地,采用图像的方法将真实世界展示在受众之前。类型3 实现分析性的功能,一般见之于学术性的或商务性的演讲,演示者为了分析某事物或项目的运作系统,或内部关系,或发展趋势,便得仰仗于图表。类型4 是劝诱型,即演示者通过色彩、动画和音乐等模态的运用,使受众产生美的感受,接受幻灯片的内容,实际上实现了演示者的劝诱意图。胡壮麟语类分析框架下的这四种类型是原型性的,即各个演示者可以因主题、环境、对象和本人技术水平的不同作更精密的选择,若将某些功能和某些模态有机融合,可以产生多种文体。

经过统计,1000 张PPT 中,有651 张采用了类型1,占总数的65.1%,主要以主题——主要内容概要这一模式呈现,层次明确、条理清晰,不仅便于演讲者理清思路,也有利于学生抓住要点,如主题为“Kinds of Test and Testing”小组将主要内容又分为四块,文字、图像模式意义构建良好。有562张采用的是类型2,比重很大,占总数的56.2%,但大多数都是不关主题的插画,甚至有几张占了画面的大部分就本末倒置了,图片占了整个版面的1/3 以上,却与主题“Guide Practice”毫无关系。表明演讲者希望运用插画激发听众的兴趣,欲增添一种新鲜感,却未达到理想的效果,即文字模态与图片模态不兼容且不利于表达主题。有217 张是属于类型3的,采用图像分析的方法,结合定量分析作为有效的论据,或把一大类分成几小类作详细的对比说明,或细分概念术语对比讲解。该类PPT 让观众对各种教学法的利弊有明确的了解。这种展示方法较为直观,信息量大,在整个过程中的比重小,但往往是说明问题的重点,对文字和图像模态有较好的整合。此外,有293 张是采用了类型4 的做法,即为色彩、动画或音响的组合模态出现,如主题为“Hierarchy Needs”的小组在播放时将“各层次需求”按金字塔式逐层随摩擦声驶入,继而伴有文字自动显现,最终一同构成“金字塔形状”,完成“金字塔式需求理论”这一抽象概念的意义构建。该类PPT 内容要点明确,文、图模态的意义潜势相符,同时带动鼓励观众参与思考。这是演讲者想与观众积极互动的表现。此类PPT 张数不多,毕竟对制作者的要求较高,不仅对主题要有准确把握,而且要高技术地操纵图像、声音、动画模态,使它们相互作用共同服务于主题。

基于以上分析,该班研究生在英语教育学课堂中展示的PPT 中使用的主要模态是文字和图像两种,以单一的文字或图像模态呈现的张数为零,说明大家在制作过程中考虑过怎样使用各种模态以更好地表达意义。比如,类型1 的提示性和类型3 的分析性PPT 就很达意。此外,大家选用的主要是文字模态,而不是图像或动作模态,这是受制于课题内容和学术研究的目的。但是,他们在利用PPT 工具进行多模态授课时还存在一些问题:在一些PPT 中的插图并不有助于主题意义的构建,反而分散了观众的注意力;部分PPT 中文字符号整段出现,层级、要点不够分明,说明了部分研究生对字体、行距、框架的概念比较薄弱;此外,在PPT 展示中使用同一字体、同一种颜色,仅用大字号突出标题,导致重点不清晰、信息层次不明确,带给观众一盘散沙之感。之所以会出现这些问题,是因为制作者对符号模态的选择、符号模态的设计以及多模态识读能力不够。

(三)PPT 展示所存在的问题及对策

基于该班研究生在符号模态的选择、符号模态的设计以及多模态识读能力三方面存在的问题,本文作如下的探讨,试图提出相应的对策。对于符号资源的选择,Kress 认为所有的模态(视觉的、声音的、动作的)像语言一样,是在社会使用过程中形成的社会资源。在多模态信息传递中,关键是模态的选择和相应的设计[6]。也就是说,当符号制造者在这些意义网络中进行选择,可视作符号制造者为了表达他在已知语境下为想表达的意义所作决策的轨迹,而这个轨迹就是符号制造者的兴趣所在。大家有待回答的问题是:对于传递的内容或意义来说,哪一种模态最好?哪一种模态在塑造所传播信息时最能符合设计者的兴趣?设计者的听众或他自己最喜爱哪一种媒体?所有这些都需要作出选择,依靠制作者传递信息时对环境的估计,即要根据各种模态在具体交际情境中的利益进行设计。此外,还要注重各个模态间的关系,是否连贯,是否有主次之分,是否相互补充,又是如何相互作用服务于整体意义的。PPT 所展示的模态无疑是静态、动态的,有声或无声的,大家就可以从这两方面考虑。动态是使用动画、录像等,为观众创造互动的氛围;静态是使用文字、图片、符号等表达媒体。

Baldry(2000)提出多模态话语的设计是利用各个符号资源的三大元功能的意义潜势,并整合成为全新的整体意义[2]19。张德禄(2010)指出符号模态的设计是在一定语境下进行的,并由多种符号模态体现[7]。所以制作者在进行模态选择时要根据具体语境,按照社会符号的意义三大元功能(概念、人际、语篇功能)来分析各种模态的具体表征,发挥各自超文本技术进行模态间的整合设计,以达到补缺、强化、抒发情感、易于理解的良好效果。

多模态识读(Multiliteracy)指具有能阅读所能接触到的各种媒体和模态的信息,并能循此产生相应的材料,如阅读互联网或互动的多媒体[8]。朱永生(2007)指出要正确解读多模态话语的意义,须要掌握两个要领:第一个要领是确定不同成分之间的语法关系。第二个要领是要弄清文字和图像之间的关系[9]。Spiliotopoulos 对多模态识读有更宽广的视野,他认为多模态识读是指人们能从多种信息传递和信息网络理解各种模态的语篇,能发展批评性思维的技能,能与他人合作并帮助他们发展跨文化意识[10]。以往的定性研究表明,在线互动可协助学生改进他们的写作和批判性思维技能,提高他们的跨文化意识。从现有材料看,多模态识读能力是多层次的,不仅包括“非语篇写作”能力,也包括新的学习方法,新的生产技术,主要包括如下观点:(1)参与者能够在信息环境中对各种模态的意义潜势具敏感性;(2)参与者能够完成与信息技术有关的各项任务并利用技术工具进行阅读和写作各种信息的共生形式(如打印物、图片、照片、录像、音响效果等);(3)参与者能够批判性地、战略性地管理和汇总来自各种数字网络材料库的知识;(4)参与者不仅能识读语篇信息,也有能力解释符号和图像构建意义并与他人互动。在全球化的今天,多元文化不仅扩展了人们对知识的看法,也加大了多模态识读者和不能识读者的鸿沟。故识读能力有两层概念,文化识读和技术识读能力。概言之,多模态识读能力的培养要求参与者依据以上几个层次,不断增强自身跨文化交际的认知灵活度和使用现代技术的创新思维能力,以适应当今跨学科、跨语类、跨模态和跨文化的交际特性。

三、结语

在信息多模式传播的时代背景下,多模态媒体己经渗透到各种教育环境中。教师的多模态识读能力相应受到教育界人士的重视。以班级为单位的研究,语料比较局限,但有一定的代表性、征对性和现实性。浙江某大学研究生在使用PPT 多模态授课时存在的若干问题已详细呈现,相关建议也已给出,望能给广大教师一定的启示或帮助,以更好地做出模态选择、模态设计以提升多模态识读和运用能力。

[1]Scollon R.& P.LeVine(eds.).Discourse and Technology:Multimodal Discourse Analysis[M].Washington D.C.:Georgetown University Press,2004.

[2]Baldry A.Multimodality and Multimediality in the Distance Learning Age:Papers in English Linguistics[M].Campobasso:Palladino Editore,2000:13-19.

[3]O’Halloran K.L.(ed.).Multimodal Discourse Analysis:Systemic Functional Perspectives[M].London/New York:Continuum,2004:140-169.

[4]Gibbon D.,Inge Mertins & Roger K.Moore(eds.).Handbook of Multimodal and Spoken Dialogue Systems[M].Boston:Kluwer Academic Publishers,2000.

[5]胡壮麟.PowerPoint——工具,语篇,语类,文体[J].外语教学,2007,28(4).

[6]Kress G.Jewitt C.,Ogborn J.& Tsatsarelis,C.Multi-modal Teaching and Learning:The Rhetoric of the Science Classroom[M].London:Continuum,2001.

[7]张德禄.多模态话语模态的协同及在外语教学中的体现[J].外语学刊,2010,(2).

[8]胡壮麟.社会符号学研究中的多模态化[J].语言教学与研究,2007,(1).

[9]朱永生.多模态话语分析的理论基础与研究方法[J].外语学刊,2007,(5).

[10]Spiliotopoulos,Vakua.Developing Multiliteracy in Adult ESL Learners Using.OnlineForums[C].International Journal of the Humanities,2005.