论教育的经济属性

2013-05-10周飞舟副教授吉林铁道职业技术学院经管系吉林省吉林市132001

■ 周飞舟 副教授(吉林铁道职业技术学院经管系吉林省吉林市 132001)

论教育的经济属性

■ 周飞舟 副教授(吉林铁道职业技术学院经管系吉林省吉林市 132001)

我国理论界依据萨缪尔森的定义,把教育的经济属性界定为“公共产品”或“准公共产品”。但是这里有两个问题:一是教育存在着多种类型,每一种类型都有自己特殊的运行规律和价值取向,一刀切式的论断有些武断;二是竞争性与排他性是专业的学术名词,我们在使用前需要从经济学角度加以阐释。通过分析发现教育覆盖了四类社会产品。所以,教育体制改革应该分门别类、有的放矢,突破人为的理论限制,真正实现教育公平。

教育 经济属性 竞争性 排他性

我国理论界依据萨缪尔森的定义,把教育的经济属性界定为“公共产品”或“准公共产品”。但是,这里有两个问题:一是教育存在着多种类型,每一种类型都有自己特殊的运行规律和价值取向,一刀切式的论断有些武断;二是竞争性与排他性是专业的学术名词,我们在使用前需要从经济学角度加以阐释。通过分析,发现教育覆盖了四类社会产品。所以,教育体制改革应该分门别类、有的放矢,突破人为的理论限制,真正实现教育公平。

教育的分类和特征

在全部社会历史活动中,物质资料生产居于最基础的地位,一切社会实践都必须以经济活动为唯一的或重要的出发点,教育也不例外。为完善教育政策和战略提供理论依据,为推进和实现教育公平提供理论参考,更为教育改革和教育实践提供理论指导,我们首先应该把握教育与经济的关系,把握教育的经济属性。“教育是公共产品”、“教育是准公共产品”,本文认为,这些命题都十分武断,是在没有明确概念内涵与外延情况下的一刀切理论,缺乏认真而细致的研究。我们判断教育的经济属性首先应该明晰教育的分类以及特征。

(一)教育的分类

教育从广义上讲,它包括学校教育、家庭教育和社会教育等一切有意识地培养人、塑造人的社会活动;不过,我们更多时候讲到的教育,也是本文所称的教育,指狭义的教育,家庭以外的社会组织对社会成员所进行的有组织的教学活动。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》把教育归纳为学前教育、义务教育、高中阶段教育、职业教育、高等教育、继续教育、民族教育、特殊教育。不同类型教育提供的教育产品肯定不同,举办人、资金来源、投资目的、运营方式、消费主体、消费目的、消费模式更不相同,所以,把这些教育类型放在一起,笼统地判断出经济属性显然有失偏颇。

(二)教育的特征

社会活动是历史性活动,更是人类有意识的活动,同一类型的教育在不同历史时期、不同的国家都会有不同特征和属性。我们研究的教育是当今历史时期的中国教育,国家的法律和政策也就成为教育属性的决定性条件之一。而且,由于人类认识的局限性,我们发明了逻辑方法和实验手段,不直接以客观现实为研究对象,只能对客观现实的模型进行理论探讨。理论模型是客观现实的抽象,并假设了一个“真空”条件,排除其他干扰因素,如不再考虑社会腐败等外部因素;模型也是客观现实的理想状态,即假定教育充分发展,已经实现了现期的预定状态。这样,我们设定了教育的理论模型。

判断经济属性的标准

我们判断教育的经济属性除了应该明晰教育的分类以及特征。还应该清晰判断经济属性的基本标准。

根据公共经济学理论,经济属性主要是判断出社会产品属于公共产品还是属于私人产品。学界公认萨缪尔森在《公共支出的纯理论》中关于公共产品的定义为经典,即每个人消费这种物品或劳务不会导致别人对该种产品或劳务的减少。公共产品与私人产品相比,具有三个显著不同的特征:消费的非竞争性、受益的非排他性和效用的不可分割性。效用的不可分割性指产品消费必须以保持完整性为前提,这是非竞争性和非排他性的必然要求,并不构成与私人产品的本质性差异。而前两者被普遍认同为公共产品与私人产品区分的标准。

消费的非竞争性指社会产品的两个边际成本为零:边际消费成本为零,即消费者的增加不提高供给者成本;边际拥挤成本为零,即消费者的增加对其他人消费该产品的数量和质量没有影响。非竞争性更接近于社会产品本质性特征,与产品供给、产品消费的相关性比较小。而受益的非排他性却直接决定于供给方的供给意愿与供给能力,它指消费者在消费社会产品时,不可以把其他消费者排斥在获得商品的利益之外,任一消费者都可以消费该社会产品。但是,只要是社会产品,供给者就有能力选择消费者,只不过选择消费者需要付出一定的成本,所以,排他性不是一个逻辑问题,而是一个成本问题。社会产品的排他性或非排他性实质上依赖于执行成本的相对高低,在不计成本的前提下,一切产品都可以具有非排他性的特征。

非竞争性和非排他性构成了公共产品的根本特征,但是,竞争性与非竞争性、排他性与非排他性对于任何产品都不是完全绝对的,而具有一定的与成本相关的相对性。除非非竞争性和非排他性建立在公共产品均质、充分的前提下,且由非营利性组织供给。只要市场供给不充分,社会产品必然会具有竞争性和排他性,包括最典型的公共产品—国防,在抗日战争时期,国民政府对国防供给的能力不足,就不得不主动放弃东北和华北地区。而一个公共产品又必须是均质的,否则,对于消费者而言就成为了不同产品,这样公共产品就失去了充分性,产生了竞争性或排他性。当然,营利性组织提供社会产品而获利是营利性组织天然的职责和天然的权利,公共产品一旦成为营利的手段,必然具有竞争性或排他性。

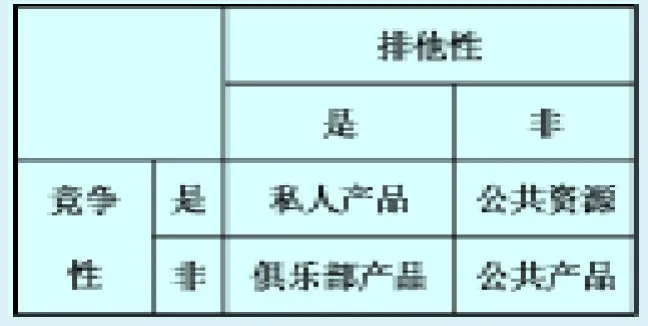

表1

除了纯粹的公共产品和私人产品,更多的社会产品介乎二者之间,或者竞争而非排他,或者排他而非竞争,这些产品被定义为准公共产品或混合产品。前者被我国学者称为公共资源,后者被公共选择理论的创建者布坎南称为俱乐部产品(见表1)。一个产品的经济属性不是绝对的,而是可以在一定条件下发生转变。从理论上讲,在不计成本的条件下,排他性可以被非排他性替代,那么私人产品就会转变为公共资源,俱乐部产品转化为公共产品;压缩社会成本预算的话,就会发生逆向的转变,非排他性被排他性替代,公共产品转化为俱乐部产品,公共资源成为私人产品。排他性转变比较依赖于人的主观性,主要在于供给方的社会价值观与资金实力。理论上讲,如果没有了竞争性,私人产品就会转变为俱乐部产品,公共资源转化为公共产品;相反,公共产品转化为公共资源,俱乐部产品成为私人产品。但是,竞争性的转变与产品的本质和数量有更大的相关性,相对来说比较困难,往往只能是在一定程度上的改善和变化。

教育的经济属性判断

把教育产品笼统地定义为公共产品,显然非常不合适。因为政府提供的产品,即使由公众共享也未必是公共产品,比如公道与桥梁,具有非竞争性,但非排他性不充分。高等教育的竞争性和继续教育的排他性更直接否定了这样的命题。也有人把教育产品全部定义为准公共产品,理由如下:教育具有非排他性,甲消费教育产品,并不排斥乙的消费,也不排斥乙获得利益,甲和乙可以在同一教室里听同一个教师讲的同一堂课;教育却有竞争性,随着学生人数的增加,校方提供的桌椅相应增加,教师批改和辅导的负担加重。这是混淆了理论与现实的区分。以上三种教育的非排他性源于政府法律规范,排他性成本是与法律抗衡。而例子中出现的竞争性其实是把教育锁定在一个教室之中,而不是把教育放在一个宏观背景下。在宏观背景下,教育资源的充分和均质,保证了每一个学生享受到同样的教育产品,不在这个教室,可以在那个教室;不在这个学校,可以在那个学校。至于桌椅根本就不是问题,学校不会因为学生多就多准备,因为学生少就少准备,理论上桌椅的数量既是固定的又是充足的。

(一)义务教育、民族教育、特殊教育

在教育资源充足、理想条件下,义务教育、民族教育、特殊教育都具有非竞争性和非排他性,完全可以定义为公共产品。所以,国家对这类教育的政策是:“巩固提高九年义务教育水平”,“推进义务教育均衡发展”;“重视和支持民族教育事业”,“全面提高少数民族和民族地区教育发展水平”;“ 关心和支持特殊教育”,“完善特殊教育体系”,“健全特殊教育保障机制”。完全在于提高公共产品的质量和数量,努力保证公共产品的充分供给。

(二)学前教育和高中阶段教育

学前教育和高中阶段教育具有非竞争性,在教育对象、教育目标、教育过程和教育方式上都具有均质性的特点。然而,由于目前没有列入义务教育范围,收取学费的方法让它们成为排他性产品。可以说,学前教育和高中阶段教育是俱乐部式准公共产品,但是,国家正在加快普及学前教育和高中阶段教育。只要财政允许,学前教育和高中阶段教育完全能够消除非排他性,成为公共产品。

(三)职业教育

职业教育在促进就业和缓解劳动力供求结构方面有特殊意义,国家正在逐步实行中等职业教育免费制度。同时职业教育只能提供差异化产品,各个专业不可能一致,这样就对各专业的学生容纳量产生了限制,造成入学的竞争性。职业教育在国家政策的支持下,成为公共资源型准公共产品。政府努力调动社会各方面积极性,鼓励社会资金投入,这样,有利于增加教育资源的丰富,大力发展职业教育。军事、警察、政治等特殊性质教育,与职业教育在竞争性和非排他性方面几乎一致,我们可以把它们并入职业教育。

(四)高等教育

全面提高高等教育办学质量,在很大程度上就是要求高校加强差异化建设,鼓励办出有特色的大学。加上高等教育资源有限性,高等教育产品的消费带有鲜明的竞争性,其边际消费成本和边际拥挤成本都很高。同时,高等教育是高端的文化消费,如果高额学费能够得到高质量的教育,那么收费合情合理。目前以及在很长一段时间内,恐怕没有那个国家有能力提供全民义务高等教育。目前,高等教育高收费引起的社会问题,在于社会收入水平偏低和社会收入分配不公,并不在高等教育收费和收费标准。所以,高等教育应该是私人产品。

(五)民办教育和继续教育

根据《民办教育促进法》和《民办教育促进法实施条例》,社会组织或者个人可以利用非国家财政性经费,举办除军事、警察、政治等特殊性质教育外的各级各类民办学校。民办教育覆盖了以上各类型教育,而继续教育更是主要由民间机构和个人举办。民办学校如果不以营利为目的,而自身又没有资金再造功能,就必须依赖稳定的资金外源,不断向学校输血。这类民办学校似乎还没有出现。至少从当前情况来说,民办学校都是以营利为目的,或者说“出资人要求取得合理回报”,毫无疑问,肯定具有排他性。学校为了提高经济效益、吸引消费者,必须强化办学特色、限制学额,所以民办教育的竞争性非常鲜明。因此,民办学校只提供私人产品,其本身就是商业行为。

结论

综上所述,各类型教育具有不同的经济属性,覆盖了社会产品三类四种属性:公共产品有义务教育、民族教育、特殊教育,俱乐部式准公共产品有学前教育和高中阶段教育,职业教育成为公共资源型准公共产品,高等教育、继续教育和民办教育根本上就是私人产品。它们的价值指向、评价标准都不相同,我们应该区别对待不同的教育。在教育体制改革中,我们应该根据它们不同的经济属性和社会价值体系,有的放矢地改革投资模式、运营模式、监督评价,大力促进教育发展、真正实现教育公平。

G407

A

周飞舟(1967-),女,湖北武汉人,硕士,吉林铁道职业技术学院经管系,副教授。研究方向:经济学、教育学。