基于油井产能的油层分类及应用

2013-03-02覃建华

覃建华

伊军峰,董海海 (中石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依 834000)

吴绍强 (中石油西部钻探工程有限公司新疆试油公司,新疆 克拉玛依 834000)

(中国石油大学 (北京)石油工程学院,北京102249)中石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆 克拉玛依834000

基于油井产能的油层分类及应用

覃建华

伊军峰,董海海 (中石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依 834000)

吴绍强 (中石油西部钻探工程有限公司新疆试油公司,新疆 克拉玛依 834000)

(中国石油大学 (北京)石油工程学院,北京102249)中石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆 克拉玛依834000

不同于以孔、渗或孔隙结构特征等为参数的储层静态分类,介绍了一种依据油井产能进行油层分类的方法。首先要分析影响油层产能的敏感地质因素,根据在准噶尔盆地、塔里木盆地等十多个油藏的经验:同一油藏内,有效厚度、含油饱和度或孔渗是控制产能的主要因素,即使对典型的裂缝性油藏而言,仍可发现有效厚度对产能的贡献。组合筛选出的敏感地质参数采用试凑法建立油层分类模型,对不同油藏而言建模参数可以有差异,这个过程是建立在油井产液剖面资料或生产资料基础上的。统计表明,基于产能分类的油层具有明确的地质意义,同一油藏内部沉积或构造差异是油层分类的地质基础。一类油层有更高的采液能力,通常也有更高的采油速度,在相同开发阶段采出程度更高。一类油层的最佳调整时机是在开发中前期,中后期往往因为采出程度高,含水高而具有较高风险;二类油层在开发各阶段都是调整及加密的主要对象,尤其是中高含水阶段;很多已开发的三类油层不具备经济开发的能力,水平井开发是一个方向。

油层分类;油井产能;有效厚度;含油饱和度;注水开发;开发调整

有效厚度、物性、含油性等非均质属性导致开发效果及剩余油分布的非均质,这种差异将随着开发进程而加剧。传统油藏工程学采用流动系数Cf(Cf=Kh/μ,其中K为油藏有效渗透率,h为有效厚度,μ为流体黏度)表征油层生产能力及平均剖面差异[1],这在一定程度上可以描述生产的非均质性,但该方法存在以下问题:①对低渗、特低渗以及稠油油藏而言,启动压力梯度导致的非达西流动会使计算产生误差;②剖面压力不均衡导致计算误差;③相对含油饱和度与孔隙度而言,渗透率测井解释误差大。油藏开发中后期,积累了大量的油水井生产数据、产液剖面数据以及剩余油监测数据,这些资料为采用统计法及依据产能进行油层分类提供了基础。

1 油层分类模型的建立

1.1 分类的方法

分类的对象多数是一个油藏,也可以将地理位置接近、油藏性质相近的几个油藏放到一起分类,如火烧山油田将纵向上4个独立油藏放到一起分类。在油层分类时,首先要进行敏感性分析。即,把静态地质参数与油井产能联系起来,找出影响油井产能的主控因素。然后,通过组合及优化敏感地质参数(试凑法建模),使其与产能相关性最好,在此基础上建立分类模型。由于不同油藏产能敏感因素不完全相同,相同参数对产能的影响程度也不同,也因为资料条件的差异,所以不同分类体系下的分类参数选择及标准都是不同的。最后一步是模型的地质及开发验证,以确保分类模型的地质意义及开发上的区分度。

剖面测试资料充分时,可建立射孔井段产油量或产液量与敏感地质参数的模型,在石南21井区头屯河组、塔中4油田CⅢ油组 (有效厚度与油层孔隙度组合)等油藏都取得了较好效果。当产液剖面丰度、精度较低时,统计油井累计产油量与射孔井段地质参数的关系也可以建立分类模型,如火烧山油田、克拉玛依油田八区中二叠统下乌尔禾组 (P2w)油藏 (有效厚度与含油饱和度组合)。由于每个油藏控制产能的主要因素不一致,因此应具体分析,笔者在此不再赘述。

油层分类的原则有:①各类油层具有代表性,能代表一定规模储量;②分类油层产能区分度尽量大;③分类油层有地质意义,选择分类参数及确定界限时需要考虑[2]。根据目前的经验,一般将油层分为3~5类,只有同一分类模型下的分类油层才能进行定量的地质及开发差异对比,不同模型间的分类油层一般不具定量可比性,高渗透油藏的三类油层产能可能会高于低渗油藏的一类油层。本文涉及的油藏多是中低渗透或特低渗透储层,在对分类粗化后 (粗化为3类)仍可定性分析其开发特征并归纳开发潜力特征。

1.2 敏感性分析

在对18个油藏统计数据的分析中,发现有效厚度与累计产油量相关性最好。即使对于火烧山油田中二叠统平地泉组 (P2p)、克拉玛依油田八区P2w这样的典型裂缝性砂岩、带裂缝的块状砾岩油层来说,有效厚度与累计产油量仍然有明显的相关性 (图2),说明基质孔隙中的原油储量是油井稳产的基础。一般低渗及中渗油藏的产能与厚度的相关性更好,其次是含油饱和度。影响油井产能的地质因素按重要程度依次为有效厚度、含油饱和度、孔隙度 (渗透率)、原油黏度,若同一油藏内部原油黏度变化较大,其影响往往是第一位的。

图1 一、二、三、五区T2k渗透率与采出程度关系(地层油黏度小于20mPa·s)

图2 火烧山油田P2p2火3油藏油井累计产油量与有效厚度关系图

1.3 油层分类模型的建立

这里以克拉玛依油田八区P2w油藏为例讨论油层分类模型的建立。克拉玛依油田八区P2w油藏是特低渗透 (1.2mD)厚度巨大 (平均砂砾岩厚度450m)的砾岩油藏。建立分类模型前,首先确定影响油井产能的敏感性因素。统计发现,油井累产与孔、渗没有关联,与油层厚度和含油饱和度略有正相关性 (表1)。

表1 累产油分级地质参数对比表

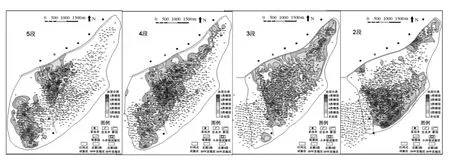

由于认识到孔隙度对累计产油量的影响较小,而含油饱和度影响大,因此进一步调整并设计了3个优质油层计算标准,标准如下:标准1——含油饱和度大于52%;标准2——自然电位小于-20mV;标准3——含油饱和度大于52%,自然电位小于-14mV。对比后,最终采用标准1作为优质油层标准。图3为克拉玛依油田八区P2w分段优质油层平面分布。

图3 克拉玛依油田八区P2w分段优质油层平面分布

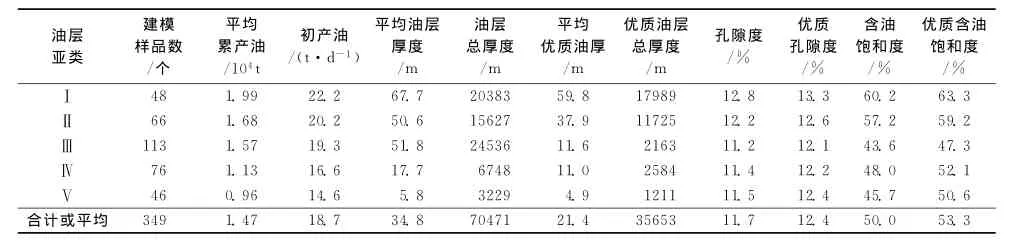

根据筛选的敏感地质参数(油层厚度ho、优质油层厚度hohq、含油饱和度So)进行多参数组合,以获得最大的产能区分度,同时考虑分类样品数量均衡,建立了油层分类模型,将该区油层分为3大类5亚类。一类油层包括Ⅰ、Ⅱ亚类,Ⅰ亚类标准——hohqS3o(So>52%)≥12.5;Ⅱ亚类标准——hohq>23m。二类油层Ⅲ亚类标准——ho≥25m。三类油层包括Ⅳ、Ⅴ两亚类,Ⅳ亚类标准——12m≤ho<25m;Ⅴ亚类标准——ho<12m。分类油层的地质意义:一类油层是厚度大、含油性好的部分,二类油层厚度大、含油性及储层物性差,三类油层厚度小。以该模型计算得到的亚类参数见表2,亚类油层分布见图4。

表2 八区P2w油层亚类地质特征参数对比表

1.4 分类模型的检验

从3个方面进行模型的检验:地质背景、油层属性、开发上的差异。

图4 克拉玛依油田八区P2w小层分类油层平面分布

1)首先要明确分类油层的地质背景。油层分类主要考虑与油井产能相关的地质因素,如有效厚度、含油饱和度及孔隙度等测井解释参数。分析不同类型油层的沉积或构造背景既是为了验证分类结果,又是为了描述方便。例如对P2w这样的特低渗透巨厚块状砾岩储层,对岩心分析的统计发现,依据有效厚度、含油饱和度确定的一类油层 (厚度大、含油饱和度高)的沉积背景是:分选相对好的以含砾粗砂岩、细粒小砾岩为主的扇三角洲水下分流河道;三类油层 (厚度大、含油饱和度低)的沉积背景是以分选相对差的砂砾岩、细粒小砾岩为主,微相为离物源区更近的扇三角洲水上分流河道。

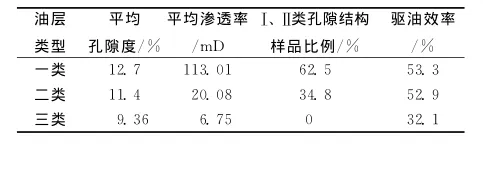

2)参与分类的产能敏感因素在分类油层中的差异容易理解,对未参与分类的地质参数进行分析可以检验模型。敏感性分析时,P2w的油层孔隙度与产能无明显相关性,依据油层厚度与含油饱和度将油层分为五亚类,Ⅰ亚类到Ⅴ亚类的孔隙度分别为12.8%、12.2%、11.2%、11.4%、11.5%,表现出一定的区分性。好油层有更高的含油级别、孔隙度、渗透率,更优的孔隙结构及高驱油效率。如克拉玛依油田五区中三叠统下克拉玛依组 (T2k1)油层按照厚度及初产分为3类 (表3),一类油层平均孔隙度12.7%,渗透率113.01mD,Ⅰ、Ⅱ类孔隙结构样品比例为62.5%,驱油效率53.3%;二类油层平均孔隙度11.4%,渗透率20.08mD,Ⅰ、Ⅱ类孔隙结构样品比例为34.8%,驱油效率52.9%;三类油层平均孔隙度9.36%,渗透率6.75mD,Ⅰ、Ⅱ类孔隙结构样品比例为0,驱油效率32.1%。

《伊朗核协议》达成后,随着国际社会对伊朗制裁的解除,伊朗经济开始快速复苏。伊朗在中东地区的影响力快速增强,并在也门和叙利亚等地区热点问题上同以美国和以色列为首的西方国家直接对抗,威胁到美国在中东的石油霸权。特朗普政府对伊朗采取“极限施压”政策,希望通过制裁迫使伊朗接受美国的多项政治要求。

3)好油层在产液能力、压力保持、见效特征、采收率上都有明显的优势。同样以五区T2k1为例(表4):一类油层产液指数 (含水50%时)1.02t/(d·MPa),压力保持程度79.5%,见效好的井数比例33%,水驱采收率预期34.1%;二类油层产液指数 (含水50%时)0.38t/(d·MPa),压力保持程度78.7%,见效好的井数比例10%,水驱采收率预期27.1%;三类油层产液指数 (含水50%时)0.21t/(d·MPa),压力保持程度68.1%,见效好的井数比例0,水驱采收率预期19.0%。

表3 克拉玛依油田五区T2k1分类油层静态参数

2 油层分类基础上的潜力评价

表4 克拉玛依油田五区T2k1分类油层动态参数 (含水率50%)

在对不同类型油层的地质背景、油层属性及开发差异分析的基础上,可进一步评价其在不同开发方式、井型、井网井距下的预期开采效果。结合对经济指标的评价,计算不同类型油层调整开发的潜力。相近开发方式下,随开发时间增加,好油层采出程度增加快。如百口泉油田百21井区T2k1油藏,区块采出程度17.4%时,一类油层采出程度达到28.7%,二类为17.21%,三类只有6.6%。

2.1 一类油层的潜力

油藏开发中后期,一类油层往往因为采出程度较高,使得剩余油分散而不具备大规模水驱加密调整的潜力。克拉玛依油田五区T2k1油藏主要由一类油层组成,储层性质较好,采用基础井网就可取得较好的开发效果 (截至2012年底,采出程度32.36%)。从其剩余油分布来看 (表5),低饱和度的“强水淹区剩余油”占剩余油储量的62.7%,而其余饱和度较高的如 “渗流滞留区剩余油”、“非主力层剩余油”等都呈零散分布状态。对于这类油层,若开展全面调整,则新井钻遇水淹层几率较大。

当还处在开发中前期时,如果整体采出程度低于20%,那么一类油层往往是调整开发的主力。如火烧山油田、克拉玛依油田八区P2w油藏等。火烧山油田中二叠统平地泉组二段 (P2p2)火3油藏南部属于一类油层集中分布区,采出程度20.0%、综合含水77.6%。该区井距由初期的350m加密到250m,采收率有望从25%提高到34%,以50美元/桶评价极限井网井距为200m,具备整体加密的潜力。2007~2008年实施加密调整,从350m反九点井网调整为250m反九点井网,投产7口新井,单井平均初始产油6.3t,含水43.5%,截止到2012年3月新井平均累计产油5012t。

表5 克拉玛依油田五区T2k1油藏剩余油类型

2.2 二类油层的潜力

中等油层与差油层相比,具有一定的产能而能正常开发;采用相同井网方式或与好油层合采时其产能往往被抑制。这种特点使中等油层往往成为注水开发中后期调整的主要对象,无论是细分开发层系还是加密注采井距,都是提高中等油层开发效果的重要手段。克拉玛依油田八区T2k1油藏、五区T2k1油藏即是如此。五3中区T2k1油藏以二类油层为主,储层性质相对较差,基础井网与储层性质匹配不好,开发效果一般 (截至2012年底,采出程度18.89%),从其剩余油分布来看,低含油饱和度的水淹区剩余油储量占45.6%,其余较高含油饱和度的 “渗流滞留区剩余油”等占54.4%,具有调整潜力。

2.3 三类油层的潜力

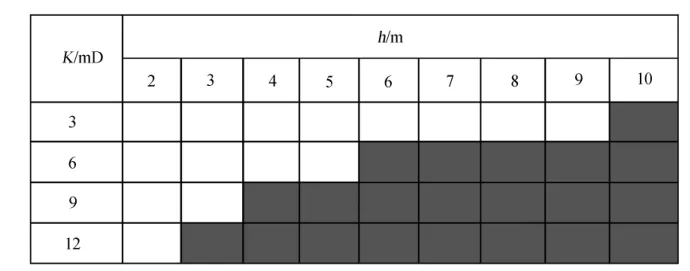

对低渗透或特低渗透油藏而言,其中的差油层多是厚度薄、渗透率低、含油饱和度低的单油层,直井开发产能低而无经济性 (实际上不少这类油层都投入了开发,一定程度上降低了油藏整体开发的效果)。在五区T2k1对其开发界限进行了分析,随着油层渗透率的降低,能够投入经济技术合理开发所需要的有效厚度逐步上升 (图5)。五区T2k1三类油层,58.9%的油井有效厚度小于5m,平均有效渗透率3.69mD,在当前经济技术条件下,不能经济合理地开发。

开发中后期,鉴于三类油层采出程度低、油层薄,水平井开发是提高储量动用的办法。火烧山油田将油层分为4类,最差的四类油层:油层厚度2~4m、渗透率0.6mD,大部分储量没有投入开发。2010~2011年针对这种薄层特低渗储层,完成了6口水平井 (没有压裂),投产前一个月的平均单井产油为6.4t/d,含水18.6%,根据递减预计单井累产为7829t,高于水平井的单井经济极限产油5595t。

图5 克拉玛依油田五区T2k1三类油层开发界限

即使采用水平井开发,某些差油层也会因为丰度太低、物性太差、埋深太大等因素而不能投入经济有效开发,如塔中4油田CⅠ油组的部分单砂层,在以往的研究中多建议采用水平井开发,结合经济指标评价部分主力单砂体,由于其油层薄 (1.5m)、含油饱和度低 (50%),即使采用水平井,也无法达到水平井经济开发的剩余可采储量丰度界限13.5×104t/km2(大多数区域低于5×104t/km2)。

3 应用情况

该方法已应用在准噶尔盆地、塔里木盆地的十几个主力油藏中,涉及地质储量3.58×108t。油藏类型以砂岩、砂砾岩为主,其中还包括相当数量的特低渗透并以储层裂缝闻名的火烧山油田、克拉玛依油田八区P2w油藏。下面将以八区P2w油藏 (代表采出程度相对低的油藏类型)为例简单介绍这种方法的应用。

克拉玛依油田八区P2w油藏因为储层渗透率特低并且发育垂直裂缝等,经过三次加密,井距达到195m后仍未能建立有效的水驱体系。在油藏中部开展的小井距试验显示,井距达到135m后可以建立有效的水驱体系。由于油藏规模大,小井距试验区储量仅占全区的1/30,油层非均质性强,应选择与小井距试验区油层特征接近的区域推广,油层分类成为评价加密调整潜力的重点。

分类模型的建立及验证如前文所示。依据有效厚度、优质有效厚度、含油饱和度建立了油层分类模型,将油层分为3大类5小类。一类油层 (包括两个亚类,以优质有效厚度区分)是厚度大、含油饱和度高的,多由扇三角洲水下分流河道相对均匀的含砾粗砂岩组成,储层物性也明显占优,产能明显高于其他类型的油层;二类油层是厚度大、含油饱和度低的,为扇三角洲平原的分流河道不等粒砂砾岩,分选差,物性差,产能中等;三类 (包括两个亚类,以含油饱和度区分)是厚度小、产能低的油层。

由于小井距试验区以一类油层为主,类比确定一类油层区为加密调整对象,对二类油层开展试验。方案设计新建产能50×104t,其中包括在二类油层的8口新钻加密试验井。调整方案目前已建成42×104t产能,平均新井初期产油 (投产前3个月)9.8t/d,含水32.1%,油藏生产指标与设计相符,油藏年产油量由调整前的55×104t,上升到调整后的78.5×104t。在二类油层中已投产的7口试验井生产效果明显差于上述正常投产井,平均新井初期产油 (投产前3个月)5.2t/d,含水56.1%,一定程度上也证明了基于产能的油层分类的实用性。

4 结论

1)除油层厚度外,含油饱和度是控制油井产能的主要地质因素 (低黏的注水开发油藏)。

2)一类油层处于有利沉积相带,储层分选较好,除了厚度、含油性、物性优势外,储层微观孔隙结构也更好。

3)同一油藏中,一类油层注水开发效果好,开发时间越长,采出程度越高。

4)开发中前期,一类油层的调整潜力较大,中后期二类油层潜力更明显,而水平井是动用三类油层的重要手段。

[1]陈元千 .现代油藏工程 [M].北京:石油工业出版社,2000.

[2]侯春华,肖武,周香翠,等 .胜利油区油藏分类研究 [J].油气地质与采收率,2005,12(2):42~44.

[3]何更生 .油层物理 [M].北京:石油工业出版社,1993.

[编辑] 萧雨

Key words:reservoir classification;well productivity;effective thickness;oil saturation;waterflooding;adjustment in development

ultra-high water-cut stage;pore network model;micro force applied;pore path selection Stratigraphic Classification and Its Application Based on Well Producibility

QIN Jian-hua,YI Jun-feng,DONG Hai-hai,WU Shao-qiang (First Author' s Address:School of Petroleum Engineering,China University of Petroleum,Beijing102200,China;Research Institute of Petroleum Exploration and Development,Xinjiang Oilfield Company,PetroChina,Karamay834000,Xinjiang,China)

It was different from static reservoir classification by using porosity or permeability of pore structure as parameters,a classification method was introduced based on well productivity.First the sensitive geologic factors influencing the productivity were analyzed.The experiences from more than 10oilfields in Junggar Basin and Tarim Basin indicated that the effective thickness,oil saturation,porosity and permeability were the main factors to control productivity in the same reservoir.Even if it was in the typical fractured reservoir,it could still be found the contribution of effective reservoir thickness to the productivity.The selected combination of geologic parameters were used to establish a reservoir classification model with cut and trial method,the modeling parameters could be varied for different reservoirs.The process was based on the data of well sections and production.Statistics show that the classification based on reservoir productivity has clear geological significance and deposition or structural difference in the same reservoir is the geological base of reservoir classification.Class A reservoir has higher fluid producing capacity,usually it also has a higher rate of oil production and a higher recovery percent at the same stage of development.The optimal adjustment time of Class A reservoir is at the late development stage,because it has high risk of the high water cut at high recovery degree stage;Class B reservoirs are the main objects of adjustment and infilling at each stage of development,especially at high watercut stage;many developed Class C reservoirs have no economic development ability,but horizontal well is an effective way of oil development.

TE32

A

1000-9752(2013)05-0098-06

2012-11-08

覃建华 (1970-),男,1992年西南石油学院毕业,博士 (后),高级工程师,现从事油气田开发方面的研究工作。