宜居山镇屋檐下的思念

2013-02-12文/杨博

文/杨 博

现代建筑的最大特征之一就是它能够借助于技术手段突破地方的自然环境限制,所以它既不反映地方生态,也不延续地方文脉。“地方”对它来说总是和形形色色的限制联系在一起,于是逃离地方就构成了现代建筑的主题。它的主要弊端在于,在世界各地,它们都呈现出千人一面的模样。但保留至今的那些古镇却正好相反,它总是和地方血肉相连,密不可分。它所传承的地方文脉赋予了它不可替代的特色,使它永远不会雷同。

平乐古镇的石桥与屋檐 供图/松子在平乐古镇神秘幽深的李家大院,似乎还传诵着“天下第一圃”的进贡佳话;石板市井之间,似乎还传承着司马文君的浪漫爱情;青山碧水的芦沟幽谷,似乎还彰显着蔡伦后裔的聪明智慧,一角飞起的屋檐,正是平乐独特风韵的展现。

人们总是根据自己的生活方式来想象及营造建筑,类似古镇这类乡土建筑,在这一点上反映得相当直接。近几年来,古镇旅游受到越来越多旅游者的喜爱。随着社会经济的发展,中国现代化的景观、景物随处可见,中国各地各具特色的传统景观却十分罕见。随着人们生活水平的提高,古镇以其独特的建筑风貌、丰富的历史文化遗迹、深厚的人文内涵以及特有的古朴环境氛围受到了人们的青睐,成为旅游市场中的一支新生力量。

福宝镇:中国西部山乡建筑典范

福宝古镇位于四川省合江县东南部,距合江县城42公里,距重庆154公里,距成都360公里,是川南、黔北、渝西结合部历史最久、规模最大的山乡古镇。古镇始建于元末明初,到明末清初已“积众数百家,可为巨镇”,成为大漕河流域政治、经济、文化交流中心。

建镇时因交通极不方便,谋生艰难,故以庙宇兴场,得以取名佛保场,后因在一次大火后重建,在正街上挖到一直径七尺大的鹅卵石,后改名为佛宝新场。

福宝古镇依山而建,保存完好。其中的回龙街是全镇现保存最完整的一条古街,沿回龙桥而上,在大青石铺成的街道两旁,民房一间靠一间、大小不一,形成九龙巷、刘家巷、包青巷、柴市巷、鸡市巷等五条巷道,福宝在西汉时为夜郎古道,唐宋时为盐茶古道,元末明初商旅增多,形成边贸集镇。

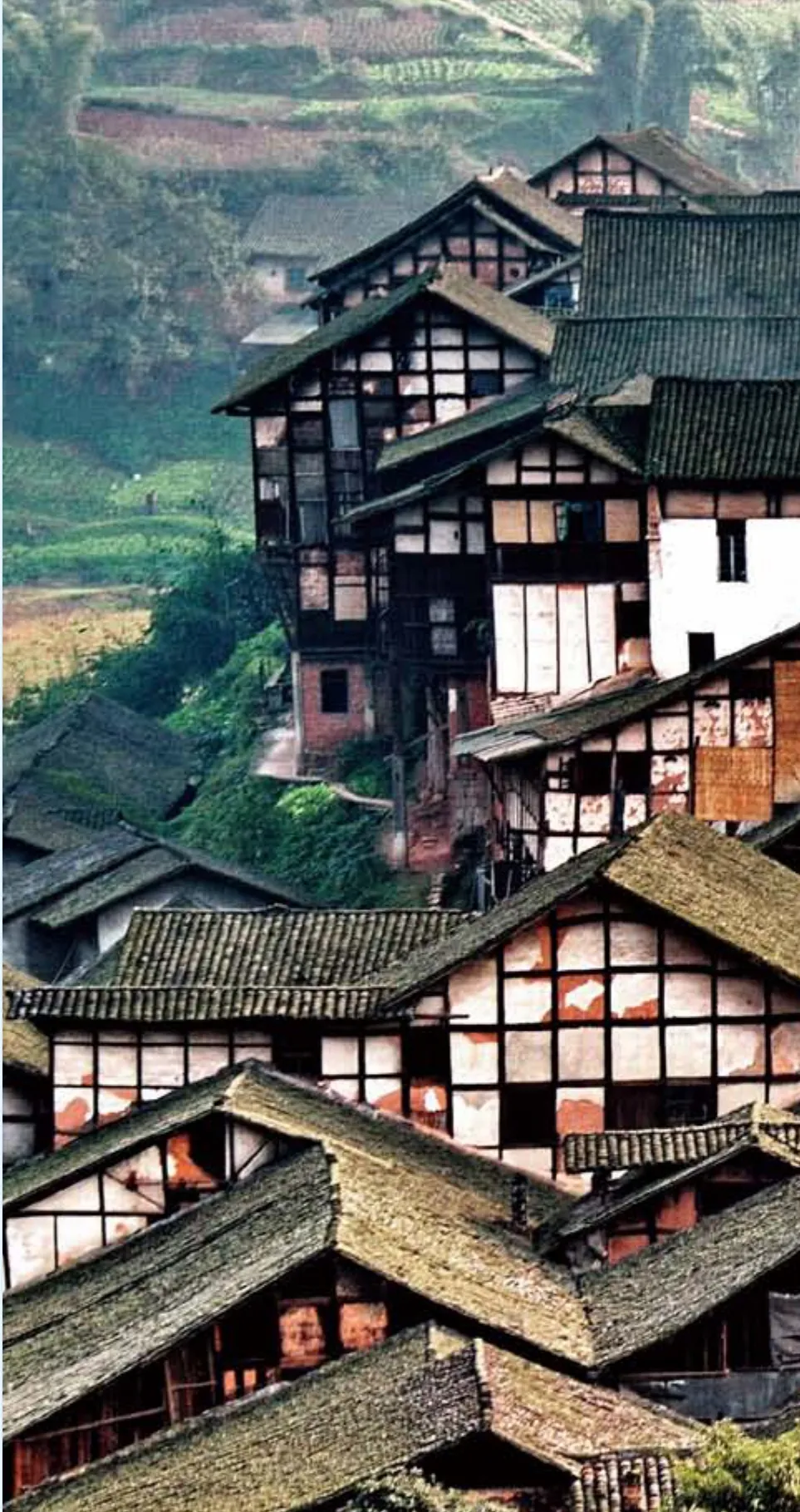

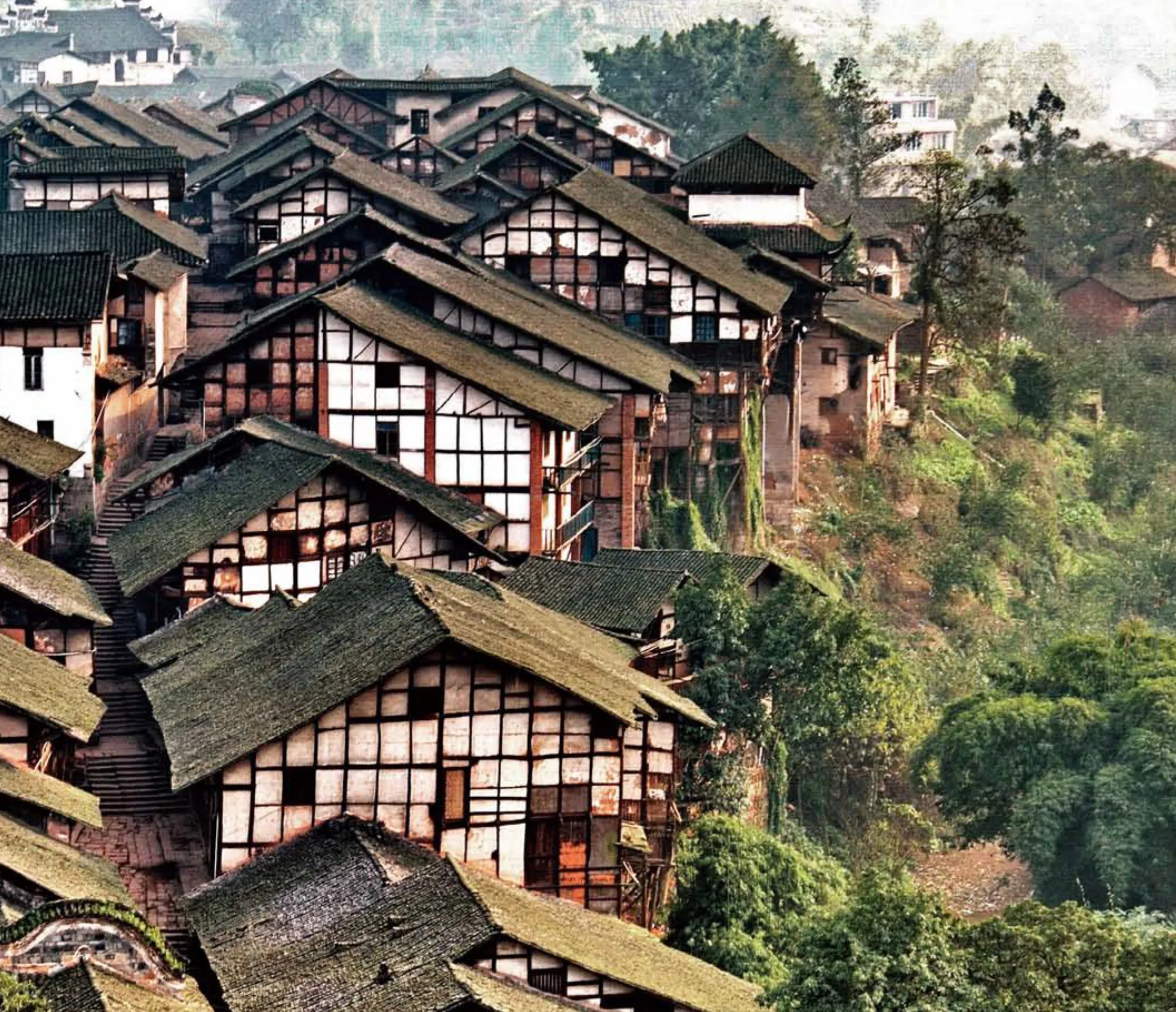

福宝古镇独特的挑梁民居福宝古镇依山顺河而建,青石街道,环境幽雅,古老的建筑物历经500多年,至今依然纯朴宁静,这些建筑物完整地保留了旧时的格局。从高处望去,参差错落、鳞次栉比的屋宇千姿百态,排排吊脚木楼随山势起伏,错落有致。如此设计完整、格局精彩、保存完好的古镇在四川较为少见。

福宝古镇起于回龙桥,止于西河古道,全长1200米,依山而建,随水而走,三水交汇,五桥相通,高低起伏,曲折多姿,同山水融合,与自然统一,木质穿逗结构的房屋间间相连,层层叠叠,曾被清华大学教授赞誉为“中国山地民居建筑的精华”“一首空间的交响乐”。

巴蜀众多古镇村落从一开始就是一种“自下而上”的自由生长方式,长年累月叠合扩展形成。正如香山寿夫所言:“人的解释积累重合在一起就是地形具有的意义,并同时创作了场所”。 因此,福宝古镇的骨子里也存在一种“无序”的基因,村落的形态不受统一形制的束缚,平面形态特征表现出一种自由灵活、不拘一格之特质。然而这种“无序”并非指随意而无迹可寻,相反它受到自然环境、宗教理法、民俗风情以及文化心理等因素的影响。所以,村落才在看似无序中蕴涵着有序的主线。

福宝正是以宗教这条有序的主线展开空间布局。因此它成为周围范围内拜神的中心,至今仍流传着“三宫八庙”的说法。镇上回龙主街两侧遍布着形式各异,各具特色的庙宇,街的尽头就是古镇的最高点火神庙。庄严、醒目的寺庙不仅成为古镇的几何中心,也成为村民的心灵中心。可见,由于福宝古镇的选址及地景景观,使其具备了特殊的势,这种势“具有诱发空间的力量”,并通过宗教这一主线,使古镇 与空间、场地与地景保持了一致,增加了场的幅度,加大了场的力度。

福宝传统建筑大都以木构穿斗为主,平面组合上大多采用“间一单体—合院一建筑群”的构成模式。各个庭院虽在三维空间尺度、功能利用、界面构成上有所差异,但均遵循同一空间构形原则,表达庭院“中心场所感”。众多院落中最特别的莫过于“菜园子”。

左图 斗拱、檐柱和柱础 绘图/梁思成右图 肖溪古镇上的回廊与西方的石制建筑不同,中国古代的木制建筑以斗拱为“基本词汇”,斗拱是将屋檐托起的交叠的曲木,它可以将纵向的力量向横向拓展,从而构造出多种多样的飞檐。而飞檐也有许多类型,其不同的形式制造出不同的艺术效果,肖溪古镇上的回廊就是斗拱和飞檐巧妙运用的实例。

“菜园子”位于明月山东北角下坡,白色溪岸边。它由单体建 筑围合成三合院。因庭院面对明月山。与大地景观相互渗透、交融。较之普通单体与墙围合的三合院在空间形态上更显开放、灵活、通透。在空间围合限定上更原始、自然。除了上述墙面的限定,主要限定在于地面,高低不一的台地既尊重了场地的自然表征, 又赋予庭院丰富多变的空间特质。 庭院另一端的开口打破了旧有庭院迂回式的格局,创造出穿越式的空间品质。

走在古镇的街巷,伴着空间收放的节奏,人在其中感受到的屋面出挑深远的檐口线随石阶时上时下的变化,“景象、感悟、思绪”在此时此地交织穿梭。饱经沧桑的马头墙,阅尽人问冷暖的石狮,生长于石板狭隙中的青草,不禁体味到一种辛酸过后的喜悦,使人联想到生命的希望、生命的轮回,仿若看到老街的重生、轮回、永恒……

上里镇,石桥与石坊凝结的艺术

上里古镇古时为南方丝绸之路,也是临邛古道进入雅安的重要驿站。上里居于两河相交的夹角内,民间传为“财源”汇聚的宝地。古镇依山傍水,田园小丘,木屋为舍,石板铺街,还有“十八罗汉朝观音”的 18 座山丘。以“二仙桥”为代表的8座古石桥历史悠久,风格各异。

上里古场镇街边的老店铺和房舍都是以木结构为主建造,古镇中的街道纵横排成一个“井”字形。寓意“井中有水、水火不容”,由此来寄托心愿:使小镇建筑免受火灾,小镇居民平安度日。这也是古镇最具特色的建筑艺术形态。从古镇沿河上溯,隔着几十米就跨着一座桥,短短一公里的距离内,竟然有十余座古桥,而且无一造型相同。有拱桥、有石板桥、有石墩子、有单孔的、有7 孔的、有11 孔的古时修桥是一个大工程,能如此密集地修建桥梁,可见历代上里的商路繁华。

二仙桥在众多桥里非常具有代表性标志性建筑。它位于古镇西约 200 米处的陇西河上, 属市级文物保护单位。清乾隆初第一、二次建成后均被洪水冲毁,第三次再建于清乾隆四十一年(公元1776年)建成,这是一座具有江南水乡特色的石拱桥,该桥为高卷拱单孔石桥,桥面两侧有石栏,正中雕刻龙头、龙尾,桥头坚一宝塔,正面浮雕神像和二仙桥三个大字,塔壁阴刻文字,记述了曾先后三次建桥过程,此桥与周围山峦、河水、田野相映有江南水乡美景之感。

古塔石牌坊是上里古镇的特色景致。古镇的古塔分为四大类:文峰塔、建桥塔、药王塔还有舍利塔。文峰塔为上里古代官宦人家和文人燃烧字纸之用;舍利塔相传是隋文帝杨坚为感谢尼姑智仙对自己的抚养之恩,诏令全国各座名山修建佛塔供奉智仙的舍利子。每一座古塔就是一页古镇的历史,细细翻开,能体味很多历史的悠远。

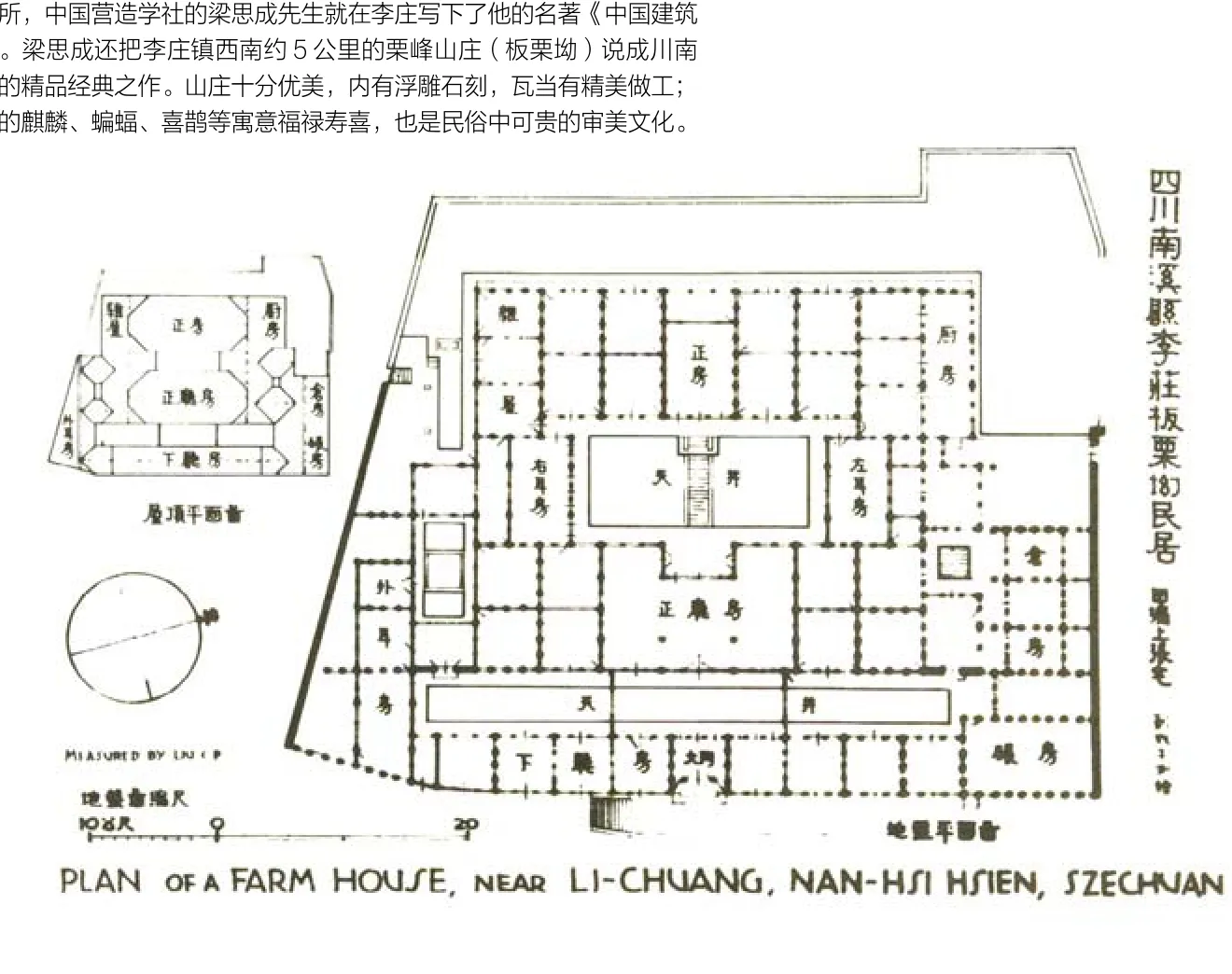

左图 四川省宜宾市李庄古镇板栗坳民居平面图 绘图/梁思成右图 四川省宜宾市李庄古镇板栗坳民居外景 摄影/梁思成李庄古镇不仅是川南民居的集大成之处,还是抗日战争时期中国文化的避难之所,中国营造学社的梁思成先生就在李庄写下了他的名著《中国建筑史》。梁思成还把李庄镇西南约5公里的栗峰山庄(板栗坳)说成川南民居的精品经典之作。山庄十分优美,内有浮雕石刻,瓦当有精美做工;彩绘的麒麟、蝙蝠、喜鹊等寓意福禄寿喜,也是民俗中可贵的审美文化。

古石牌坊在上里古镇地域之内共有三座:双节孝牌坊、九世同居坊和陈氏贞节坊。坊上图饰花纹、历史故事、戏曲坊面、匾额对联等,自然古朴,镌工精细,造型灵巧,栩栩如生,一只只飞禽走兽扬威于坊上,一组组戏剧场景展现在画壁之间。石坊建成后施石青、石绿、石红、金箔等彩绘。 位于古镇东陈家山犀牛望月处的“九世同居”和“陈氏节孝”石牌坊(市级文物保护单位), 九世同居石牌坊,系陈氏家族自五代迁居上里,一直延至第九代,一家人口逾千,共聚一堂,在当代被誉为是中国汉族最大一个家庭,曾两次受到朝廷嘉奖而立家谱石坊。另一座因陈氏家族中一妇女守节,奉旨而建贞节坊。两座牌坊呈一字型排列,坊前30 米处立八轮双斗雕花石桅杆一对。

因此,上里古镇的存在价值是以其完整的文化形态而出现的,这一文化形态,不仅包括古建筑物、古朴的环境以及众多文物遗存这些凝固的、静止的事物,而且还包括世代生活在这些老房子里的古镇人传统的生存状态,即他们传统的生活方式、生产方式和文化方式。

肖溪镇,一条商业街的古老创意

在四川广安,有一个古镇遗世独立,那就是肖溪。肖溪位于渠江边上,是传统的水运码头,现在已是一片萧条。现在所有保存下来、足以被当作旅游资源开发的所谓古镇都呈现出当年繁荣、后来衰落的必然规律。只有当年的繁荣才有足够的实力进行规划和建设,后来的衰落使得后人们只能沿用原来的房屋,无力进行改建或新建,这样才为我们保留了建筑的原貌。从繁华喧嚣的城市突然来到这样冷清的地方,有一种时光倒流的错觉,好像又回到了从前。

囿于传统观念及技术手段的限制,传统建筑的兴建总是因地制宜,依山就势,一般不会出现对自然环境的大规模破坏。它总是融入环境及生活之中,地形地貌的独特景观以及地方建筑材料的特殊形态给每一座城镇都打上了自己鲜明的烙印,天长日久形成自己的文脉。

就肖溪而言,它的建筑形式相当粗糙,看得出营造时更多考虑的是它的实用性而不是装饰性,说明当时的乡镇生活还是相当窘迫,容不下过多的闲情。实际上整个川渝两地的乡土建筑都是如此,很少有装饰精美的深宅大院。与深藏不露的徽派民居比较,缺乏豪门气度;与春花秋月的江南水乡比较,没有它的钟灵毓秀;与大山深处的吊脚楼比较,远不及它自然粗犷;与装饰繁琐的白族民居比较,更谈不上精致细腻。但那向远方延伸的柱廊,却有它们都不及的宽宏大量,能够为行色匆匆、忙忙碌碌或是悠闲自得的人们提供遮风避雨的公共活动场所。

任何建筑一旦落成,它就会影响甚至是塑造我们的生活。肖溪的柱廊正好可以作为一个实例。柱廊被用作公共空间,虽然影响到居住的隐私性,但它好的一面是,你经常可以看到邻里乡亲并坐在柱廊之下谈天道地,反映出邻里之间的亲密无隙从不为风雨所动。这样一种生活方式当然是由柱廊创造出来的,没有柱廊,邻里交流或许需要另外一种形式。

推至极端,现代集合式住宅邻里之间根本就无从交流,很大程度上也是由集合式建筑形式所决定的。这是建筑塑造我们生活的另一个实例。但在当初,是谁为肖溪规划商业街的时候想出了柱廊的主意,在很大程度上具有原创性。要把这个主意变成实实在在的建筑,会极大的增加建设成本,而它带来的好处却无法直接转化成经济效益,他又是怎样说服别人接受呢?

一条商业街的规划建设并不同于孤立的民居建设,它会涉及到许多人和许多事情,需要平衡各方利益,肯定要有人出面来组织协调并筹措资金,建成之后还需要销售及出租,需要进行相应的管理。从这些方面来看,当时的肖溪远不是我们现在想象的那样“落后”,甚至会在很多方面超过现今的大部分时候。

也许这只是一个社会学考察研究的课题,从建筑学的角度来看,建筑学家感兴趣的是当时人们在规划设计时对建筑尺度的把握。这里建筑的高度及街道的宽度总是符合一定的比例关系,既不会让人感到狭窄拥挤,水泄不通;也不会感到大而无当,空洞无物。人在其间活动,不需要刻意去做什么或不做什么,显得轻松惬意。在这一点上,当时的设计师仅凭经验和直觉就能做得比现代很多人还要好,现代城市已经变得庞大无比,城市建筑只图一个“大”字,谈不上起码的尺度感。

在江南水乡也能看到长廊,再往南去,还能看到沿街的骑楼。它们本身就是建筑的一部分,是建筑向外的延伸。而肖溪的长廊,不仅是遮风避雨的屋檐,也是邻里交流的会场,更是一条商业街的古老创意,在建筑里的完美展现。

当然,从建筑上要说这些古镇有好大年纪,和国内其他省市动辄唐宋元明的岁数比较起来,确实算“小字辈”,它们只不过更多是明末清初甚至清中后期的作品,因为明末清初的大规模战乱、灾祸,很多唐宋元明古镇遭遇大劫,付之一炬,清朝初年,统治者大兴“湖广填四川”的人口迁移新政,这一规模空前的移民浪潮,给四川带来了江南数省和部分北方移民,从此,四川的城镇建设烙上了深刻的地域文化印迹,巴山蜀水成了全国建筑技艺的大展场,有人形象地表示,四川古镇就是中国东西南北建筑文化艺术的大观园,江浙的小桥流水、北国的官商大院,都可以在四川找到它们的根。

重庆双江古镇 供图/寒溪夜浣双江古镇是重庆市十大历史名镇之一。古镇青石板铺就,店铺相间,楼台错落,庭院深深,古色古韵,虽然有的显得斑驳陈旧,倒也彰显出古镇的岁月沧桑。穿行在古镇上,发现有多条支街,就象长江有许多支流一样。整个街景的布局呈现出网状结构,穿行在古镇上,一时半会还分不清正街与支街。