关于提高蚕业设施利用率与投入产出率的思考

2013-01-03黄美红庄新初

黄美红,庄新初

(1.桐乡市蚕业管理站,浙江桐乡314500;2.桐乡市河山镇农经中心,浙江桐乡314500)

蚕桑产业是桐乡市农村传统的主导产业,2011年全市桑园面积8739 hm2,饲养蚕种28.6万张,生产蚕茧13545.3 t,蚕茧产值4.98亿元,占全市农业总收入的11.8%。桑园面积、蚕茧产量列全省之首,在创建“森林城市”过程中,桑园面积作为绿化面积的主体,具有不可动摇的地位。

随着工业立市战略决策的实施,农村劳动力大量转移,从事蚕业生产的劳动者技术素质有待提高,安全生产意识有待增强。为了切实解决小蚕饲养过程中生产不安全、蚕茧产量不稳定、劳力矛盾日益严重等突出问题,2004年底,经与市农业产业化办公室协商,决定制订相应产业扶持政策,从强化产业基础着手,促进园区高产桑园改造;加强蚕业社会化服务程度,提高劳动生产力,扶持规模小蚕专业饲养场建设;从保证人、蚕安全考虑,倡导小蚕成规模、集约化管理。对新建饲养规模较大的专用小蚕室,建成后给予适当的资金扶持;对一期饲养小蚕50张以上的饲养单位,经市农经局、蚕业管理站验收后,给予每张10万~15万元的补助;对种、改桑13.3 hm2以上的蚕桑规模小区建设,给予100元/667 m2的种植补助。

通过几年努力,小蚕集中饲养意识深入人心,标准化生产技术得到贯彻落实。目前我市全年经组织验收的小蚕共育蚕种稳定保持在1.5万~1.8万张,占春期饲养总量的12%左右;共育主体保持在90户左右,其中一期共育1000张以上的有3家,最大的共育户2012年达到了2066张。小蚕共育优化了社会化服务,保证了生产安全,得到政府和广大蚕农的好评。

小蚕集中饲养,从技术角度看是一项最佳选择,从产业角度讲勿容置疑。虽然在众多共育主体中,政策补助维持了共育主体的生产积极性,保证了共育主体的基本利益。但是,创建共育场所、添置共育设施,需要一定的资金投入,目前资产利用率不高,投入产出率过低,已日益引起投资者和从业人员的关注和重视。近年来,我市河山镇五泾村小蚕共育大户张子明在这方面做了有益的尝试,为推进蚕业社会化服务形式的可持续发展提供了一条可借鉴的经验。

1 规模共育经营情况分析

1.1 基本情况

河山镇五泾村小蚕共育大户张子明现年48岁,全家5人,夫妇2人从事农业劳动,2个孩子读书及1个母亲,现有水田1667 m2,主要从事农业和蚕桑生产。

在80年代初是生产队里共育室的技术骨干,全面掌握了小蚕饲养的技术,在本村有一定的知名度。

10年前承包村里的2 hm2地,种了4年菊花,积累了一定的原始资金及有关收、烘、销售菊花的经验。

1.2 资产投入

2007年,用自己零星的1000 m2桑园地与村民置换,换成自家屋后的一块地,根据有关政策,投资17万元,建成600 m2小蚕共育室12间(其中小蚕室8间,附属室4间)。

共投资小蚕用具7万元,可同时饲养小蚕1300张。除购买的蚕具蚕架外,还自己动手制作了500只多用木框,20只活动式架子,每只架子可放24只木框。这套设备既可养蚕,也可烘菊花、蚕茧。

共计投资24万元。

1.3 经营内容

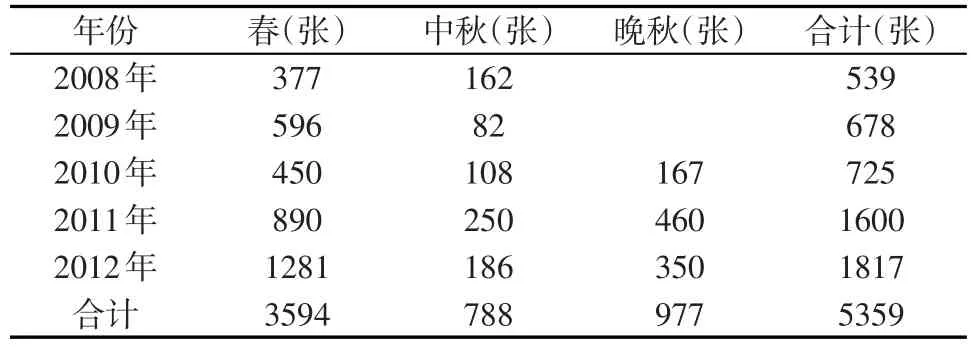

2008年春开始办共育、养小蚕,小蚕共育情况见表1。

表1 小蚕共育表

同时,从2008年开始,还进行了蚕茧的代收代烘和菊花收购经营。

1.4 经营效益

2008年至2011年,向农户收取每张蚕种工本费55元(桑叶农户负责)。按每人每天负责饲养20张种,每人一期支付330元左右工资;每张蚕种加温燃料费、消毒药品等费用6元左右;其他的切叶、称叶、烧地火龙等辅助工全年约需要18工左右。由于饲养数量不多,扣除各项支出,收益不高。

2011年,饲养量达到1600张,扣除开支收入约46000元,加上政府每张10元的补助,全年共收入为56000元左右。

2012年,每张蚕种向农户收60元,为减轻人工的工作量,添置了切桑机,人工每人每天仍负责饲养20张种,每人一期支付390元左右工资。2012年共饲养1817张,扣除费用收入为55000元,再加上政府每张10元的补助,全年共收入达73000元左右。

作为全身心投入其中的主业经营,单凭小蚕共育,整体收入不算高,而且蚕室利用率低。为充分利用现有的房屋设备,夫妇两人利用养蚕空余时间及原有的烘灶,提供给丝厂代收代烘蚕茧,菊花采摘期收烘菊花,多业并举,取得了较明显的经济效益。

2008年为方便农民售茧,代收烘茧子收入2万多元,收菊花收入8万元;

2009年、2010年代烘茧子及收菊花收入基本稳定在15万元左右。

2011年,收菊花折干花8.5 t,纯收入达到8万元,代收蚕茧折干茧20.5 t,其中春茧14 t,夏茧1 t,中秋茧3 t,晚秋茧2.5 t,每t手续费8000元,扣除3000煤、电、人工费,每吨净赚5000元,共计收入10.25万元。全年总计收入达到24万元。

2012年已代收蚕茧12 t,其中春茧8 t、夏茧1 t、中秋3 t,每t收入8000元,仅这一项已达到10万元收入。加上养蚕收入已达17万元收入。

作为农业从业人员,在技术服务过程中兼有多种经营收入,能实现如此收益,已可成为稳定的方式,既保证了共育形式的存在,又保证了经营者的可观收入,具有一定的可复制性和推广价值,对稳定养蚕农户群体具有积极的作用。

2 规模共育对蚕业持续发展的思考

因劳动密集型的产业特点长期得不到根本转变,在劳动力价值日益提升的情况下,即使适度规模经营的“度”也成为制约产业发展的“瓶颈”。因此,要保持蚕桑产业的稳定,在目前情况下,如何减少劳动时间和劳动强度,提高蚕业社会化服务水平,是最简便有效的办法,而构筑该项生产方式的最佳平台即是受到技术和组织多方肯定的小蚕集中饲养模式。要稳定小蚕规模共育的形式,则必须在提高蚕业设施利用率、提高投入产出率上,使生产经营者能有稳得下心来的收益,才能实现传统蚕业的可持续发展。

2.1 体现专业特色,提高服务质量

稳定小蚕规模共育的主体是共育带头人。小蚕共育形式的出现,大多是由拥有一技之长的原共育骨干为主,组织饲养服务,树立质量声誉,在服务中得益,在得益中壮大。随着原有技术群体的逐渐老去,急需有新一代有技术的人员接班,才能保证蚕桑产业的相对稳定。而吸引接班人最直接的动力,应该有可接受的从业方式,有足够吸引人的可观收入。也就是说,当以小蚕共育为载体,形成一种被社会所认同的生产经营方式时,蚕业社会化服务的形式才能得到稳固,因此,必须有专业技术支撑,才能在提高服务质量中实现经济收益的最大化。

2.2 延伸服务内容,拓展盈利空间

从上述案例实证中可以看出,该案例具有明显的专业特色。详加分析,提高设施利用率,提高投入产出率是从事小蚕共育的必然产物,蚕茧收烘延伸了生产服务内容,在生产服务中形成的信誉,催生了蚕茧收烘的业务,能够得到广大蚕农的肯定。在蚕农利益没有损失(甚至有所增加)的前提下,提高了质量,方便了群众,形成了“多赢”的结果,值得鼓励和推广。

2.3 优化服务保障,稳定产业基础

优化环境,绿化家园是文明社会发展的趋势,目前“创建森林城市”势头强劲,桑园面积的绿化主体地位突出,需要我们对该产业有新的认识。稳定产业除了自身发展规律外,借助外力推动是政府和业务部门的努力方向,在服务产业稳定及发展过程中,我们要抓住小蚕共育这个关键,通过政府重视、政策支持,建立和优化小蚕共育的服务机制,提高社会化服务的水平,稳定养蚕群体,减轻劳动强度,降低生产风险,提高经济收益,才能保证产业基础的稳定,形成服务提升、经济发展的良性循环。

他山之石,可以攻玉。从稳定蚕桑产业角度看,只有正视产业的经济属性,并通过提高设施利用率,提高投入产出率的方式,才能突破传统思想的束缚,与时俱进,促进传统产业新飞跃。