明代科举宾兴考述

2012-12-23毛晓阳

毛晓阳,金 甦

(闽江学院1.历史学系;2.学报编辑部,福建 福州 350108)

明代科举宾兴考述

毛晓阳,金 甦

(闽江学院1.历史学系;2.学报编辑部,福建 福州 350108)

明代科举宾兴是清代科举宾兴的直接发展源头。在明代初年,宾兴礼第一次与乡饮酒礼分离,成为府州县一级的科举送别及庆贺典礼。明代地方科举经费预算为宾兴礼的举行提供了有力的经费支持。地方社会中,官府拨款及民间捐款设立的社会公益助考基金首次以 “宾兴”命名,它们尽管在全国各地尚不普遍,但却为清代科举宾兴的普遍设立提供了最佳借鉴对象。

明代;宾兴礼;科举经费预算;公益基金

“宾兴”一词,始见于《周礼·地官》,“(大司徒)以乡三物教万民而宾兴之”,原本指周代乡举里选的由下而上的人才选拔制度。经过两汉至唐宋的演变,“宾兴”一词的涵义逐渐增多,并最终成为地方社会捐资助考的社会公益基金的特定称谓。诚如同治《高安县志》所指出的,清代各地对科举考试极为重视,“闾里之间,多财而好礼者,向风慕义,各出其私钱,依仿南宋以来青云庄、贡士庄之遗意而推广之,所谓宾兴会是也。 ”[1](P700)目前学界颇多关注于清代科举宾兴的研究,相关成果的数量日渐增多,这是很可喜的现象。然而,“清承明制”,清代科举宾兴在很多方面同样继承了明代宾兴的诸多元素。本文拟从明代宾兴礼、地方科举经费预算和地方社会助考公益基金三个角度,对明代科举宾兴展开初步探讨。

一、明代宾兴礼

宾兴礼是明代以来出现的一种府(州)县级别的科举典礼。在清代地方文献中,宾兴礼多专指送别考生参加乡试而举行的典礼,亦有不少文献将其记载为送别考生参加乡试、会试或贡生试所举行典礼的统称,有些地方则还包括为中式考生举行的接风祝贺礼仪[2](P45-55)。 宾兴礼的出现和明代乡饮酒礼与科举典礼截然分开直接相关。据明成化间礼部右侍郎丘浚指出,“先儒谓乡饮有四:一则三年宾兴贤能,二则乡大夫饮国中贤者,三则州长习射,四则党正蜡祭。今世所行者,惟存一乡大夫饮国中贤者尔。他如所谓州长习射、党正蜡祭,世不复讲。而三年宾兴贤能,其宴会虽谓为鹿鸣,而亦不以乡饮为名焉。夫乡饮之名,始于成周。汉唐以来,亦间行之,然无定制。我太祖皇帝得国之初,即诏天下府州县,每岁再行,永为定制。 ”[3](P419)也就是说,明代以前曾有四种乡饮酒礼,其中便包括送别科举考生的“宾兴贤能”的科举典礼。而明太祖洪武年间,乡饮酒礼发生了重大变革,原本四种乡饮酒礼只剩下了两种,其中一种是“乡大夫饮国中贤者”,另一种则是不再以乡饮为名的“鹿鸣宴”。

事实上,“鹿鸣宴”早在宋代便已出现,明代从乡饮酒礼中分离出来的科举典礼应该是宾兴礼。据清代嵇璜《钦定续通志》卷一百十六《礼略·嘉礼二·乡饮酒》:“明初定集礼,宾兴贤能尚用乡饮之礼。洪武十六年,重颁图式,删去此条,而宾兴与乡饮判为两事。 ”[4](P3954)嵇璜对明代宾兴礼的具体情况未作描述,相关文献也很少记载。《清史研究》2007年第3期所载《清代宾兴礼考述》一文亦直言迄今未见明代宾兴礼的相关记载。不过,据查《天一阁藏明代方志选刊》、《天一阁藏明代方志丛刊续编》及《四库全书存目丛书》等丛书文献所收五种地方志中,还是发现了明代宾兴礼的相关记载。其中有些文献的记载相对简略。如据嘉靖《(河南)固始县志》卷八“典礼志·宴会·宾兴”记载,“生员大比,岁贡出学,举人会试,有宴以礼宾。 ”[5]如果不是卷目中出现了“宾兴”二字,仅从这17个字几乎很难确定此处记载的是宾兴礼。又如据嘉靖《(河南)夏邑县志》卷四“学校志·宾兴”记载,“生员应试:有司礼送夫马至省;举人捷报:树旗,送捷报牌,次日遣夫马往候,备礼郊迎;会试:如应试礼少隆;进士:加隆;贡士:年例旧。 ”[6]较之《固始县志》,《夏邑县志》的记载稍加详细,但依然仅有51字的篇幅。

其他记载内容较为详细的则有嘉靖 《(河南)真阳县志》和嘉靖《(河北)河间府志》。如据嘉靖《真阳县志》卷七“礼仪志·饮射·宾兴”记载:

生员应试:先期,有司择日设宴于公堂,盛陈鼓乐,出饯于郊,夫马盘缠率宜从厚。举人会试如应试礼,允加隆焉。科甲捷报:生员中乡试,举人中会试,捷音至县,有司备礼往贺,树旗、送捷报牌。回日,遣夫马伞盖金鼓旗队清道结彩,出迎于郊,仍设宴以待。岁贡出学:学生应贡,有司礼送考试。考中之日,亦备礼往贺,树旗、悬扁。赴部之日,应得夫马盘缠悉查照旧规。家事凉薄者,有司当分外作兴,以赠其行。[7](P746-747)

另如据嘉靖《河间府志》卷九“典礼志·宾兴”亦记载:

生员应试:有司礼送至京。举人报捷:树旗,送捷报牌,备礼以待焉。郊迎:有司具伞盖,率金鼓、骑队,清道结彩,出迎行礼如常仪。释菜:至学成礼而退。赴宴:吏报酒馔,童子歌鹿鸣诸诗,成礼而退。归第:导如来仪。会试:如应试礼少隆。进士加隆。贡生:次之,其年例照旧。以上郡邑皆同。会宴:州县举人诣本府,府遣夫马,备礼,迎于郊外。府堂宴饮如常仪。[8](P521)

《河间府志》所记载的宾兴礼虽然与《真阳县志》在文字表述上有所区别,但其本质内容却大体上一致,也就是它们都包括了送别参加乡试的科举生员、送别参加会试的举人、参加廷试的贡生等送别典礼,以及迎贺新科贡生、举人、进士的捷报典礼。唯一不同的是,河间府因属京师管辖,其乡试在顺天府举行,故府志记载本府生员应试时,“有司礼送至京”。

需要指出的是,这些地方志在记载宾兴礼的同时,还记载了其它各种典礼,表明宾兴礼只是当时府、县需要举行的典礼之一。如《真阳县志》便还同时记载了乡饮酒礼和乡射礼;《河间府志》所载各典礼则共分为“公式”、“祀典”、“宾兴”、“乡仪”4个门类。另如据万历《(山东)安邱县志》卷六“典礼考第五”共记载了17种地方典礼,宾兴礼是其中的第14种,即“十四曰宾兴”,但在此条目下,县志作者并没有进行详细介绍,仅用了一句“乡举里选之法不行,今以岁贡、科举当之。饮酒之礼,颇不按古制,亦不行于学宫”[9](P238)加以说明。 该志所载其余16种典礼分别为庆贺、开读、救护、鞭春、释奠、祀启圣公、祀名宦乡贤、祀社稷之神、祀风云雷电山川城隍神、祀邑厉、蜡祭、乡饮酒礼、乡射礼、新官上任、朔望行香、朝觐给由。县志作者并指出,“余观大明《集礼》、《会典》二书,其言郡县之礼详矣。以世多有其书,故不悉著,著其沿革之大略焉”[9](P236),表明该志与《明集礼》、《明会典》的记载互为参补,同时说明这些典礼在全国各地是通行的。

另外,根据清人吴景墙修 《光绪宜兴荆溪县志》卷四“文教·宾兴公项记”载:“自明以举人为定阶,而应乡举有名者将赴试,县令及校官涓吉日,戒吏行事。于学之明伦堂设宴,举子列坐于上,县令、校官设坐于下,北向,酒行,演乐。乐阙而散。拜至拜散。厥仪甚肃。宴之日,张彩坊于甬道,题曰:龙门。士子由甬道龙门下出,亦谓之宾兴。”[10](P431-432)所综述的明清两代宾兴礼的内容虽然与前引五种地方志基本相似,但这是清代人对明清两代宾兴礼的总括性描述,是否即属明代宾兴礼的实际情况,似难遽以断言。

从以上地方文献的记载中我们可以发现,明代宾兴礼与毛晓阳(2007)所提到的第一种清代宾兴礼基本相同,即把与乡试科举生员、会试举人、廷试贡生三种考生有关的迎送礼仪都包括在宾兴礼中,而与该文提到的第四种即清代地方志文献中记载最为普遍的专指送别科举生员的宾兴礼存在区别。这或许可以说明,明代宾兴礼确实包括府州县地方官送别生员、举人、贡生三种考生,并且此种宾兴礼依然施行于清代初期,但随着时间的推移,更多地方的宾兴礼逐渐单一化,并最终确定为专指送别科举生员的典礼。

二、明代地方科举经费预算

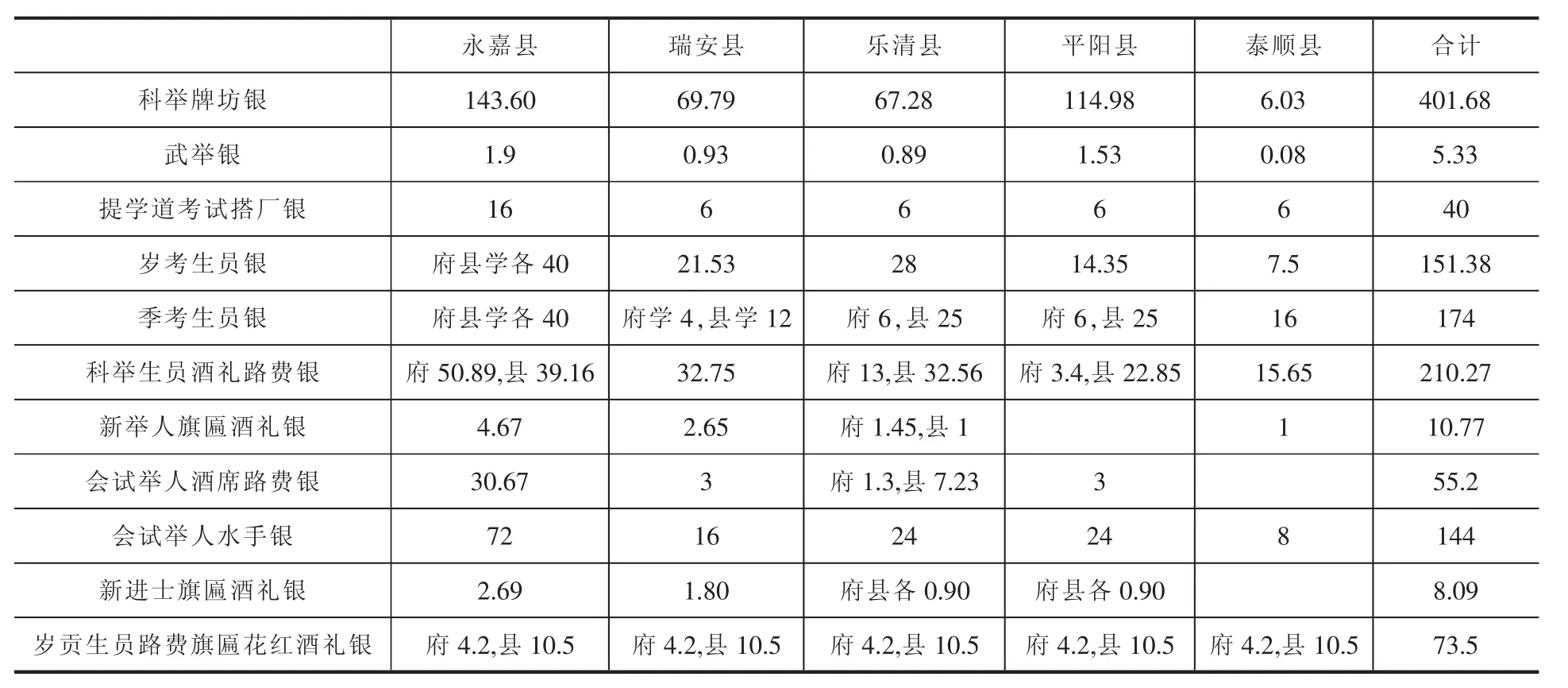

作为一种地方政府为科举考生举行的典礼,宾兴礼的举行无疑需要一定的经费支持,而这种经费支持,主要来自地方财政预算,即从地方赋税收入中开支。从前文所引5种地方志的记载我们可以知道,明代府州县地方官在为本地生员、贡生、举人举行宾兴礼时,除了正常的宴会费用以及考生中式回归时的树旗、送捷报牌、庆贺酒席等费用,还包括赠送“夫马盘缠”即旅途路费一项。目前不少存世明代方志中还记载了为举行各类科举典礼而支出的相应费用。兹据万历《温州府志》的记载将其中与科举有关的相关费用全部抄录制成下表,以作一直观说明。

明代浙江温州府各县科举经费一览表(单位:两)[11](P562-570)

从上表我们可以看到,首先,温州府各县的科举经费预算项目共有11项,其中除了第3-5项“提学道考试搭厂银”、“岁考生员银”和“季考生员银”以外,其他8项经费大致均与科举宾兴礼一一对应,说明宾兴礼费用是明代地方科举经费预算中最主要的部分。其次,温州府这8项宾兴礼费用,除“岁贡生员路费旗匾花红酒礼银”,其他7种宾兴礼经费预算的数额在不同县份之间均各不相同,如在“科举牌坊银”上,永嘉县的预算是143.60两,而泰顺县仅为6.03两;其余各项经费的数额,永嘉县均远较其余4县的预算要多。

事实上,明代地方科举经费预算在全国不同地方的差异远大于温州府各县之间的差异。如据万历《琼州府志》卷五“赋役志·均平”,该府各县科举经费预算的项目一共列有8项,分别为“季考生员银”、“府贡银”、“迎宴新科举人花红酒席”、“会试举人酒席、蚬冈夫马水手银”、“州县岁贡”、“礼贺进士”、“岁考生员、童生入学”和“科举盘缠花红”,与温州府相比存在一定区别。同时,各县在相同科举经费预算上的数额也都差别较大,如“科举盘缠花红”一项,琼山县的预算是县学132.5两、府学102两,而其余各县县学派银均未超过50两,府学派银则为零[12](P167-168)。

同时,通过查阅各地方志我们发现,在明代实行“一条鞭法”赋役制度改革以后,各地科举经费的征收形式发生了较大改变。以江苏如皋县为例,据嘉庆《如皋县志》卷五“赋役志二·徭役”记载,嘉靖三十九年(1560)该县徭役“里甲”项下只编列了3项科举经费,分别为“岁贡生员盘缠银六十两,举人牌坊银八十两,进士牌坊银一百二十两”[13](P481),并注明后二项“无中不编”,意思是如果没有人考中举人或进士,则不需向百姓征收该项里甲银,说明此时科举经费的征收具有随机性;而到了万历四十六年(1618),该县所编“里甲”中与科举有关的经费预算显著增多,分别有:“学院考试蓬厂银一两;……贴助南靖科场每年带征银九两二钱六分八厘三毫;学院供应银三两;……协济凤阳武场供应银一两六钱五分六厘六毫六丝;……进士、举人牌坊贺礼银二十五两;举人长夫银十一两一钱六分七厘;应试生儒饯席花红银十九两;岁贡盘费带征银二十五两;岁季考试生儒考卷茶食等银三十两;……武举旗匾银二两,公费银一百三十两。 ”[13](P485-486)说明“一条鞭法”改革后,科举经费的征收数额被固定了下来,不管有没有人考中举人、进士,都需按预定数额征收该项里甲银。

需要指出的是,在地方志的记载中,明代地方科举经费预算所归入的赋役征收门类大体上同一时段内同一省份较为一致,但在全国范围内则较不统一。如湖北应山县将其归入里甲中的“岁用”门中。据嘉靖《应山县志》卷七“赋役志”中分别记载了 “一年之用”、“三年之用”、“五年之用”3种不同征收周期的预算经费,其中乡会试考生的经费预算为:“三年之用:应试生员花红酒席盘费;新举人花红酒席;旧举人盘费酒席。右三项银两,俱候每年会计酌定其数,随年带征。”[14]河北各县明代万历年间多将科举经费预算归入里甲中的“待支”门。如据光绪《新乐县志》卷二“赋役志·经费”载该县明代里甲银分为“额支”、“待支”、“杂支”三项,一共编订银两750余两,其中待支银共约244.9两余,涉及到的科举经费分别有:“礼部提取誊录吏农四名,每年每名盘缠银一两三钱三分三厘四毫,共五两三钱三分三厘六毫;按察院宴新中举人公费每年银一十九两五钱;本府中式进士坊价银每年七两;儒学科举并儒士并遗才生员盘缠,每年银二两一钱一分一厘一毫。……岁贡生盘缠等项每年银二十两;科举生员五名宾兴盘缠等项,每年银二两共六两;科举儒士并遗才盘缠等项,每年银三两;考贡生员二名盘缠等项,每年银二两;岁考生员搭栅造册供给试卷花红纸笔并新进生员披红彩旗等费,每年银十五两。 ”[15](P141-143)浙江各县万历年间科举经费预算的归属门类亦较为统一,均归入“杂办”项中。如前引万历《温州府志》所载便是如此。另据万历《余杭县志》卷二“赋役志·存留”载全县“杂办”银共有“一千六百六十四两八分九厘九毫五丝五忽二微二尘一渺七漠”,其中与送行科举考生直接相关的经费预算包括:“起送科举生员酒礼、花红、卷资、路费、各官陪席银一十五两六分六厘六毫六丝七忽(本县征用,照名侭将所派银两通融均给)。起送会试举人酒席、陪席、路费、卷资银三两五钱六分八厘三毫三丝(征解府库,照起送名数申请支用)。会试举人水手银二十四两(解司库听用)。岁贡生员路费、旗匾、花红、酒礼银三两(本县征用)。 ”[16](P276-277)

在“一条鞭法”赋税政策施行的过程中,地方科举经费预算的编订存在一个逐渐增列的过程。据光绪 《(福建)漳浦县志》载,万历二十七年(1599)“奉文加派武举盘费,以三年派徵,每年该银三两三钱三分三厘三毫”;四年后的万历三十一年又 “加编会试举人一十五名盘缠银五百一十七两五钱,以三年派徵,每年该银一百七十二两五钱”[17](P436),这表明改革后的赋税预算并不是一次性定型的。

至明末崇祯年间,由于“三饷”的出现,各地科举经费预算则被迫大幅度裁减,改拨为“三饷”之费。崇祯《清江县志》卷四“赋役志·里甲杂派”详细记载了这一时期各类科举经费预算的变动情况。兹不揣烦冗,抄录于次:

新中花红银:迎贺新中及贡士、科举新生酒席花红及凑补遗才路费银七十两。崇祯八年,奉文全裁,扣解会商项下助饷讫,外奉文每两加水脚银八厘,共水脚银五钱六分。未经加编,本县赔解,本款无存。

举人水手银:会试举人水手银八十两,额编水手十名,每名八两。内崇祯十二年奉文半裁,扣银四十两,解充练饷,每两加派水脚银八厘,共水脚银三钱二分,实有银三十九两六钱八分。

武举水手银(均徭):武举水手并支应银一十五两,内水手银一十二两,武场支应银三两。崇祯十二年分奉文半裁水手银六两,抵充练饷,实存水手银六两,支应银三两。外每两加水脚八厘,共银四分八厘,本县措解。

岁贡酒礼银:府县岁贡酒礼银七两五钱,内府五两,县二两五钱。

岁贡盘缠银(均徭):本县岁贡盘缠银三十五两。崇祯十二年分奉文半裁,扣银一十二两五钱,抵充练饷。每两加水脚银八厘,共加银一钱,实存支给银一十二两四钱。

科举银:科举银八十四两三钱六分五厘,内科举银七十三两七钱四分,租赁椅桌银一十两六钱二分五厘。崇祯八年,奉文扣银四十八两五钱六分四厘,解充会商助饷,实存银三十五两八钱一厘。

考试银:考试银共一百三两,内岁考银四十五两,视学讲书银六两,按院出巡观风银一十两。府季考银二十八两。崇祯十二年奉文裁银一十八两抵解练饷,每两加水脚八厘,共银一钱四分四厘,未经加编,本县赔解,实存支用银一十两。县季考银一十七两,崇祯十二年奉文裁银六两九钱,抵解练饷,每两水脚八两,共银五分五厘二毫,实存支用银五分五厘二毫,实存支用银一十两四分四厘八毫。

应试银:府县应试誊录、对读银三十四两五钱三分三厘二毫,内府学银一十一两六钱六分六厘六毫,县学银二十二两八钱六分六厘六毫。[18](P227-228)

在崇祯之前,清江县的科举经费预算共约银500两,在“解充会商助饷”或“抵解练饷”之后仅剩下不到一半的规模。根据崇祯县志,我们也可以看出赋役改革后清江县科举经费预算的归属也较为混乱。同样是科举支出,大部分经费均归于“里甲杂派”征收,而“武举水手银”与“岁贡盘缠银”则在“均徭”项下征收。

总的来说,以宾兴礼经费为主体的明代地方科举经费在经过明后期的赋役制度改革后,逐步在地方财政支出中通过财政预算的方式固定下来,从而为明代宾兴礼的举行提供了经常而稳定的经费支持,也为明代科举制度的稳步推行提供了稳定的经济基础。

三、明代地方社会公益助考基金

由地方社会捐资或地方政府拨款设立公益助考基金以资助本地考生参加各级科举考试,是明清科举社会发展成熟的重要标志之一,而“宾兴”则是这些公益助考基金最为常见的称谓。作为清代科举宾兴最直接的发展源头,明代已经出现了用“宾兴”来命名本地助考基金的案例,明代贵州宣慰司有“宾兴田”、“宾兴银”,贵州镇远府所辖普安州、清平卫亦有“宾兴银”。由于目前笔者所发现的此种案例极为少见,故不嫌繁缛,抄录于次。据嘉靖《贵州通志》卷六“学校志·附录”:

贵州宣慰司:宾兴田一分,坐落圣泉水右,大小六十五坵,每年纳米花三十秤,除随田粮米二斗五升,佃户自纳。白银一百两,先巡按御史徐文华给发贵前二卫借与殷实人户,每月每两征息三分,岁该息银三十六两,遇闰多三两。连田租俱给该学岁贡生员,资助赴京路费。

普安州:宾兴白银共一百四十两。先,该副使毛科、佥事吴倬各发苘银一百两于卫,借与殷实人户,每两每月征息二分。给岁考生员居一等七名以上,并教官每员各月银八钱为灯油之助。应试生儒各给一两,新科举人各给一十五两,旧举人三两,岁贡生员给二十五两,旧监生给三两,俱于息银内支用。嘉靖间,佥事万敏续发白银二十两,并前生息助用。

清平卫:宾兴银六十一两,每岁照例征息,遇有科、贡,生员每名给十两,应试生儒每名给一两。今止存本银一十八两收息,岁贡生给五两,应试生各给四钱矣。[19](P211-212)

贵州宣慰司的“宾兴田”来源如何,通志记载缺略,今已不得而知;其宾兴“白银”则是通过行政力量“借”给“殷实人户”的,借贷利息竟然高达3分;其主要用途是资助贡生赴京路费。普安州的“宾兴白银”也是通过行政力量从政府公费中借贷给殷实人户的,利息也达到2分,资助范围则不仅包括应乡试的科举生员、应会试的新旧举人、应廷试的贡生,还包括儒学教官及每年例行考试中名次列前7名的生员。清平卫的“宾兴银”来历不明,资助对象也包括乡试考生和廷试贡生。显然,不论是宾兴田还是宾兴白银,它们都是利用资产增值后得到的田租或利息来无偿资助科举考生,因而具有公益基金的性质。

除此之外,一些清代或民国版方志也提到当地在明代时已经出现了 “宾兴”之名。如据嘉庆《(贵州)黄平州志》记载,明代贵州黄平州儒学万历间设有“宾兴田”:

宾兴田,在小东坡,明巡抚郭公嘉惠士子所置也。每年于庠中设管事三人料理,每人给米四秤,每秤出米市斗二斗五升,每年除上条粮及庙夫工食外,余变价存留为修葺圣庙与士子乡试之费,会试、出贡者亦每人给以三秤,计科田五十亩零三分。[20](P171-172)

据查康熙《贵州通志》[21](P12)及乾隆《泰和县志》[22](P7),嘉庆《黄平州志》所云“巡抚郭公”即江西泰和人郭子章,明隆庆五年进士,官至福建布政使,予告归里后,被起用为贵州巡抚平定杨应龙叛乱。

又如据嘉庆《(湖南)邵阳县志》,明代湖南宝庆府邵阳县濂溪书院崇祯年间亦设有“宾兴田”:

宾兴田一项,系前明崇祯二年分守道张天麟、推官李梦日查出府仓羡余米石,变价置买田五十余亩,积三年所入,除完正赋外,得折银三十三两六钱。每遇秋试士子,将此银分给资斧,故曰宾兴。[23](P53)

此项“宾兴田”,光绪《邵阳县志》卷四“学校志·书院”亦有记载,唯其设置时间载为“崇祯十二年”[24](P120)。 据查道光《(湖南)宝庆府志》,李梦日字炳崐,广东东莞人,崇祯八年(1635)任宝庆府推官,其在邵阳县的活动当不会早于此年。对邵阳县该项助考基金,宝庆府志亦有记载,原文为:“(李梦日)尝清理郡仓羡米五百四十余石,请于分守道张天麟,易值购田四十亩为学田,以三年租入助诸生乡试资,士人咸服。 ”[25](P1620)文中没有提到“宾兴田”的名称。

再如据民国《(广东)清远县志》,广东清远县明正德年间(1506-1521)有“宾兴会”:

宾兴会,在学宫内。明正德间,绅士钟声宏、白华等八人醵资为会,以资助士子之应试者。白荣为序纪其始末,刻碑明伦堂右。[26](P434)

该宾兴会由8名士绅共同捐资设立,用以资助本县参加科举考试的考生。如该“宾兴会”的名称确系自明代即已出现,则它将是迄今所见最早以“宾兴会”命名的助考基金组织。据县志所加附注,该县宾兴会的资料原载于一部名为《中宿文献录》的书中。但到目前为止,笔者尚未查阅到有关此书的相关版本、馆藏信息。

当然,“宾兴”并非明代公益助考基金的唯一称谓。除了“宾兴”,明代各地还有两类为资助科举考生而存在的科举经费。

第一类是较为独立的专项科举经费,即它们的职能都是专门用于资助科举考生。此类专项助考基金,又可细分为两种。一种是由地方官利用行政权力创置的。如福建长泰县,知县郑师申拨“绝产田”建立“桂庄”,“积三年所入,以助举子之费”[27](P41)。江西金溪县,知县崔奇观将本县募资建造桥梁的款项从“借名蚕食”的经手僧人手中清理出来,加上自己所捐俸禄银,买置田地200亩,每年租谷收入“遇大比以供诸生卷资、舟车之需”[28](P7),这项助考基金也因此被称为“崔助举田”。贵州安南县,万历年间因为“诸生一逢考校,辄患行粮”,地方官因而将乡绅梁汝师等人所捐田租共计20石拨作助考基金,议定“遇科举年,均给科举诸生;遇应贡年,均给应贡诸生”[29](P261),此项经费被称为“科贡田”。广东平远县,崇祯二年(1629)知县金一鳌将平定叛乱后清查出的田产收归官府,计每年可收田租50石,交由儒学诸生林尚海等管理,所收租银即作为“廷试京费及科举水脚”[30](P164)。

另一种是由地方官或当地士绅直接捐资设立的。如江苏松江府,万历三十四年(1606)华亭县进士、时任南京兵部主事的吴炯捐田800亩交给松江府府学,专门作为科举经费,规定其职能是“岁给诸生应试”[31](P678)。广东雷州府海康县,1610年推官莫天然捐款买田,每年可收租谷50石,议定变卖租谷所得银两“解府贮库,给两学科举盘费之用”,即作为雷州府学、海康县学生员乡试旅费。不久莫天然再次捐田,租银“亦为两学科举通融取给”[32](P175)。浙江分水县,万历末年知县陆卿荣捐资购买田产设为“陆公田”,收租资助“应试诸生费”[33](P423)。 湖北蕲水县“兴贤庄”,是专门的助考基金组织,最初是在崇祯年间由知县李汝璨捐资设立,当时共“置田课六十一石”[34](P352),此项经费到清末时期依然存在。湖南临武县有“科举店”,是知县金元“念邑诸生应省试水陆遥远,捐俸于南门外滨河官地置铺店十三间半,租积三年一收,合计每间银一两,少助资斧”[35](P97),并规定此项公益基金免收“官税”。

当然,也有一些地方的专项助考基金的经费来源更为广泛,如广东潮州府揭阳县,崇祯二年(1629)知县冯元颷借修建韩昌黎祠之机,购田49亩,每年可收租谷99石,主要用于资助“诸生科举卷资”;崇祯五年邑绅郭之奇捐买粮铺9间,每年可收租银十两零八钱,也是用于资助 “通庠科举卷费”[36](P249-250)。

第二类是附属于儒学田产的助考经费,即将儒学田产每年一定数额的田租收益用于资助本地考生,或指定儒学一定面积田产的田租收益作为资助考生参加科举的固定经费。此类经费也可以细分为两种,一种是源自官吏的行政划拨。如甘肃临洮府,元泰定(1323-1328)间由知府祁安拨田约百余顷给府学,“岁收麦豆谷粟草束,以供师生膏火及科贡公费之资”。进入明代后,该项田产不断被劣绅、奸佃隐冒侵占,经过明正德丁酉、嘉靖己亥官府的两次整顿,追回了其中部分田产,每年可收地租23石,规定除了给付府学生员膏火外,其余则“分十石以给科贡”[37](P259)。 广东惠来县儒学,原有文昌铺75间,每年可得租银21两余。天启六年(1626)经儒学教育邓某、训导黄某合议,从中每年抽银8两,作为两位教官“雇夫之费”,其余则存留银两约计13两余,“积候科举年给助诸生科举路费”[38](P323)。

另一种来自官绅捐赠。如江苏溧阳县,崇祯九年(1636)“邑人尚宝司卿史孔吉以田三百亩送学,岁入租米一百八十石,以赡贫生及校官月课、士子宾兴之费”[39](P185)。 浙江新昌县,“义士”俞则时于万历年间“捐学田十六亩以赡诸生考费。田仍公之后裔承稍,每年交稍价四两五钱充公”[40](P502)。 安徽绩溪县,万历年间序班胡廷杰捐田地山塘35亩,议定其租银一半交儒学,“一半存为三年宾兴之费”[41](P444)。该项基金原交儒学管理收租,后来改为由胡廷杰自己派人收租并派发科举费用。广东海阳县,万历年间本县退隐家居之侍郎林熙春赎买寺庙田产100亩捐入儒学,每年可收租谷200石,议定其经费支出主要是两项,一是支付文昌祠祭祀费用,一是提供“科举有名诸生卷资”[42](P437)。 广东番禺县,崇祯间邑生员梁士吉捐出沙田480亩,每年租银495两,其中“留银三百两为学内生员月课、完粮、礼生、膏火、岁科花红、乡试卷资等费”[43](P243)。 当然,也有一些地方儒学的科举经费包括了多种来源。如福建南平县,万历三十四年(1606)守道沈儆炌捐置罗源里租米二斗八升,次年督学姚景晖捐置租米田四斗一升五合,万历四十年南平县刘兆元查发开平寺隐匿田租银七两,议定“俱为月课、起送科举等用”[44](P740-741)。 其经费来源既有官僚捐置,也有知县所拨不法寺庙的田租。

从总体来看,明代公益性助考基金的产业形态与增值方式大部分都是田产收租,但也有少数是以店铺收租的形态出现,如前引广东揭阳县儒学粮铺和湖南临武县科举店便是如此。其田产收租方式,多为由官府或儒学直接租给佃户耕作,但也有如上引浙江新昌县俞则时所捐田仍由俞氏子孙耕种缴租的案例。

明代儒学学田经费的使用已经有较为统一的管理章程,以保证儒学各项事务都能得到相对稳定的经费支持。如河北东明县儒学学田,万历十八(1590)、十九、二十一、二十二等年,知县区大伦拨“余地”18顷68.8亩及其他相关田产、乡绅穆文熙捐地1顷,合计约有田2167亩,全部充为学田,交给儒学管理,主要作为“每年资助通学各生灯油及科举各生卷价等项支用”。据乾隆二十一年(1756)修纂的《东明县志》所载知县区大伦主持议定的学田“正支条例”,该项田产的田租收益的支出项目共有12条,其中有5条与科举考试有关,分别为:“凡师长会试、乡试,各支银一两,送卷价用。中式者支银三两,充贺礼”(第3条);“每三年科举一次,每生量助卷价银五钱”(第7条);“每二年考贡一次,每生量助盘费银五钱”(第8条);“凡诸生乡试中式,每生量支银二两,花红旗扁用”(第9条);“凡诸生考贡取中者,量支银一两,买旗扁用”(第10条)[45](P313-314)。 总体来看,东明县儒学用于资助科举考生的经费超过了用于支付师长酒宴、家用、修宅以及资助贫困学生灯油、丧葬、婚娶等项经费的总和。

四、结语

尽管清代科举宾兴在中国古代教育公益事业发展史上留下了引人注目的痕迹,但作为清代科举宾兴的直接源头,明代科举宾兴同样值得人们给予更多的关注。从目前的研究现状来看,有关明代科举宾兴的探索还远未展开,既缺乏通史性全景式观察,亦缺少断代史个案式分析。其中原因,一方面是由于第一手的明代史料较为匮乏,正如本文所使用的文献资料大多数是清代、民国刊行的文献,而明代文献只占了1/3左右。另一方面则是由于人们尚未开始从教育公益这一视野来关注、研究明代科举宾兴,尤其是在明史学界,尚未有人对其进行专门的研究。因此,本文对明代科举宾兴的考察只能说是抛砖引玉,期待更多专家学者惠赐指正的同时,能够参与到该主题的研究中来,期以尽快揭示中国古代教育公益事业的历史真貌,使古人捐资助考、助教的懿德善行不断发扬光大。

[1]孙家铎,熊松之.同治高安县志[M].南京:江苏古籍出版社,1996.

[2]毛晓阳.清代宾兴礼考述[J].清史研究,2007(3).

[3]丘浚.大学衍义补[M].北京:京华出版社,1999.

[4]嵇璜.钦定续通志[M].杭州:浙江古籍出版社,2000.

[5]张梯.嘉靖固始县志:卷八“典礼志·宴会·宾兴”[M].天一阁藏明代方志选刊(51)[A].上海:上海古籍书店,1964.

[6]李念.嘉靖夏邑县志:卷四“学校志·宾兴”[M].天一阁藏明代方志选刊(48)[A].上海:上海古籍书店,1964.

[7]何麟.嘉靖真阳县志[M].天一阁藏明代方志选刊续编(60)[A].上海:上海书店出版社,1990.

[8]邹相,樊深.嘉靖河间府志[M].四库全书存目丛书:史部 192[A].济南:齐鲁书社,1996.

[9]熊元,马文炜.万历安邱县志[M].四库全书存目丛书(史部 200)[A].济南:齐鲁书社,1996.

[10]吴景墙.光绪宜兴荆溪县志[M].台北:成文出版社,1970.

[11]汤日昭,王光蕴.万历温州府志[M].四库全书存目丛书(史部 210)[A].济南:齐鲁书社,1996.

[12]欧阳灿,陈于宸.万历琼州府志[M].日本藏中国罕见地方志丛刊[A].北京:书目文献出版社,1990.

[13]杨受廷,马汝舟.嘉庆如皋县志[M].台北:成文出版社,1970.

[14]陈之良.嘉靖应山县志:卷七“赋役志·里甲”[M].天一阁藏明代方志选刊(55)[A].上海:上海古籍书店,1964.

[15]雷鹤鸣,赵文濂.光绪新乐县志[M].台北:成文出版社,1968.

[16]戴日强.万历余杭县志[M].四库全书存目丛书(史部 210)[A].济南:齐鲁书社,1996.

[17]陈汝咸.康熙漳浦县志[M].台北:成文出版社,1968.

[18]秦镛.崇祯清江县志[M].四库全书存目丛书(史部 212)[A].济南:齐鲁书社,1996.

[19]谢东山,张道.嘉靖贵州通志[M].四库全书存目丛书(史部 193)[A].济南:齐鲁书社,1996.

[20]李台,王孚镛.嘉庆黄平州志[M].成都:巴蜀书社,2006.

[21]范承勋.康熙贵州通志:卷十三“职官志”[M].清康熙三十六年(1697)刻本.

[22]冉棠,沈澜.乾隆泰和县志:卷二十二“人物志·列传七”[M].清乾隆十八年(1753)刻本.

[23]唐凤德,黄崇光.嘉庆邵阳县志:卷九“学校志·书院”[M].清嘉庆二十五年(1820)刻本.

[24]黄文琛.光绪邵阳县志[M].台北:成文出版社,1975.

[25]黄宅中.道光宝庆府志[M].台北:成文出版社,1975.

[26]吴凤声,等.民国清远县志[M].南京:江苏古籍出版社,2003.

[27]李维钰.嘉庆漳州府志:卷十五“学校志·学田”[M].清光绪三年(1877)刻本.

[28]程芳,郑浴修.同治金溪县志:卷十六“职官志·名宦”[M].清同治九年(1870)刻本.

[29]张鍈,等.咸丰兴义府志[M].成都:巴蜀书社,2006.

[30]卢兆鳌,欧阳莲.嘉庆平远县志[M].台北:成文出版社,1974.

[31]宋如林,孙星衍.嘉庆松江府志[M].台北:成文出版社,1970.

[32]郑俊,宋绍启.康熙海康县志[M].台北:成文出版社,1974.

[33]陈常铧,承宣.光绪分水县志[M].台北:成文出版社,1970.

[34]英启,邓琛.光绪黄州府志[M].台北:成文出版社,1975.

[35]邹景文,等.同治临武县志[M].南京:江苏古籍出版社,2002.

[36]刘业勤.乾隆揭阳县正续志[M].台北:成文出版社,1974.

[37]呼延华国.乾隆狄道州志[M].台北:成文出版社,1970.

[38]张玿美.雍正惠来县志[M].南京:江苏古籍出版社,2003.

[39]李景峄,史炳.光绪溧阳县志[M].台北:成文出版社,1983.

[40]金城,陈畲.民国新昌县志[M].台北:成文出版社,1967.

[41]清愷,席存泰.嘉庆绩溪县志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[42]周硕勋.光绪潮州府志[M].台北:成文出版社,1967.

[43]戴肇辰,史澄.光绪广州府志(中册)[M].台北:成文出版社,1966.

[44]吴栻.民国南平县志[M].台北:成文出版社,1974.

[45]储元升.乾隆东明县志[M].台北:成文出版社,1976.

A Study of Binxing of the Imperial Examination in Ming Dynasty

MAO Xiao-yang,JIN Su

(1.History Department, Minjiang University, Fuzhou 350108, China;2.Editorial of Journal of Minjiang University,Minjiang University,Fuzhou 350108, China)

Binxing system in Ming dynasty was a direct source for Binxing system in Qing Dynasty.In early Ming Dynasty,Binxing ceremony for the first time separated from the Xiangyinjiu ceremony and developed into a farewell and celebration ceremony for Imperial Examination at prefecture and county level.In that time,budget for Imperial Examination at local levels provided adequate support to Binxing ceremony,and the name “Binxing” was first established for the local public-welfare examination-support funds which were financed by official appropriation and civil donations.Though Binxing system was not widely spread around the nation in Ming Dynasty,it provided a best reference to the well establishment of the system in Qing Dynasty.

Ming Dynasty;Binxing ceremony;budget for imperial examination;public-welfare fund

K204

A

10.3969 /j.issn.1674-8107.2012.01.018

1674-8107(2012)01-0106-08

2011-08-19

国家社科基金青年项目“社会公益视野下的清代科举宾兴研究”(项目编号:09CZS008);中国博士后科学基金特别资助项目“清代宾兴思想研究:教育公益思想史的视角”(项目编号:200902306);福建省教育厅新世纪优秀人才支持项目“闽台教育公益基金的历史考察”(项目编号:JA10215S)。

1.毛晓阳(1974-),男,江西新余人,副教授,博士,主要从事古典文献学研究。

2.金 甦(1977-),女,福建福州人,副编审,硕士,主要从事专门史研究。

韩 曦)