基于生理和心理效应的公路隧道入口段照明质量检测方法*

2012-12-04张青文胡英奎陈建中

张青文 涂 耘 胡英奎 翁 季 陈建中 黄 珂

(1.重庆大学山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,重庆 400045;2.重庆交通科研设计院,重庆 400067)

1 引言

世界各国的公路隧道照明设计标准,均采用路面的平均亮度、照度、亮度均匀度或照度均匀度作为主要设计参数。尽管亮度和照度引入了国际平均眼的V(λ)函数,即光谱光视效率函数,能在一定程度上反映人眼的视觉生理特性,但对于具有复杂生理结构和心理效应的人类而言,这还远远不够。

随着科学研究的不断进步,人们已意识到照明效果是光、物体与人相互作用产生的结果。光形成了照明,照明使人看到了物体,并有了生理和心理上的感受。研究表明,不同色温或光谱成分的人工光源可引起人的光生物效应 (citopic),它控制着人的生物节律和强度[1]。同时,光又使人产生视知觉,人的视知觉又涉及到人的心理,这便是视觉心理学的由来。视觉心理学以人的生理特征为基础,即研究人眼受到光刺激后所产生的知觉反应。由此可知,照明效果应是人生理和心理因素的综合反映[2]。

现代科学技术为照明科技的深入研究创立了条件,先进的计算机控制和图像测试技术为公路隧道照明安全的检测及评价方法提供了全新的思路,如何结合国内外照明研究的成果,采用先进的测试仪器,直接测取人的视觉功效,以此弥补常规照明检测方法 (如路面亮度或照度的检测)难以反映人们生理和心理效应所带来的缺陷,从而探究新的照明安全评价方法,为公路隧道照明设计标准的制定提供科学及合理的依据,具有重要的意义。

2 研究基础

公路隧道入口段是整个隧道照明设计中的关键,白天,其照明设计指标的合理与否,关系到能否有效消除黑洞效应带来的安全隐患和提高照明节能水平[3]。CIE(国际照明委员会)88—1990 技术报告《隧道和地下通道照明指南》[4]中曾建议,将汽车在行驶时,驾驶人员自看到前方障碍物时起,至达到障碍物前安全停车止,所需的最短行车距离,即“停车视距”,作为判定隧道安全照明的依据。这一方法可直接反应人在各种照明条件下所产生的生理及心理效应,具有较强的科学及客观性。报告中的这项内容仅限于指导性,未规定统一的实施方法,如何将其用于工程实践中,尚有待于照明科技人员的深入研究。

2.1 停车视距

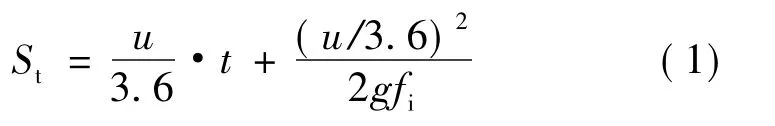

“停车视距 (stopping sight distance)”指驾驶员在行车时,通常保持的一个安全距离,将以当前车速行驶的车辆在到达前方的“障碍物”之前安全停车的距离定义为停车视距。“停车视距”是各国公路设计与工程技术标准中重要的安全技术指标,鉴于国情的不同,各国的相关规定大同小异。中国国家标准《公路路线设计规范 (JTG D 20—2006)》中对“停车视距”做出了解释和明确规定[5],即停车视距由两部分构成,驾驶者在反应时间内行驶的距离和驾驶者开始制动到刹车停止所行驶的距离(制动距离),此外应增加安全距离5~10m,通常可按式 (1)计算:

式中:St——停车距离;

t——驾驶员反应时间,取2.5s(判断时间

1.5s,运行时间1.0s);

u——车辆行驶设计速度;

fi——纵向摩擦系数,依车速及路面状况定;g——重力加速度,9.8m/s2。

各级公路每条车道的停车视距见表1规定:

表1 停车视距

由于“停车视距”是指驾驶人员在行驶过程中发现车道中有障碍物,自反应、刹车至安全停车所需的总距离,因此,何时发现障碍物是满足停车视距的关键,这就取决于驾驶人员的视见程度,它受车速、大气能见度、路面材料、光照效果、障碍物的尺度大小及其光反射率等条件的影响。对隧道入口段而言,若排除低能见度的影响,在规定车速下,其光照效果能使驾驶人员在停车视距外,及时发现尺度足以造成汽车颠覆的障碍物是保障安全停车的前提。

2.2 小目标障碍物

鉴于目标障碍物与停车视距的关系,许多国家和地区制定了关于停车视距的目标物高度标准。基于这些基础,借鉴于道路照明的相关研究,CIE 88—1990技术报告中指出,为建立一个能用于隧道照明的光学测量评估设施。可采用一个体积为0.2 m×0.2 m×0.2 m、反射率为0.2的正方体小目标物作为评价停车视距的参照物。即当小目标物被驾驶人员察觉时距车的距离至少要不小于机动车的停车视距。尽管实际的交通障碍物也许更大或形体不一,但研究表明,以此为标准的小目标物将适用于各种不同的照明环境。

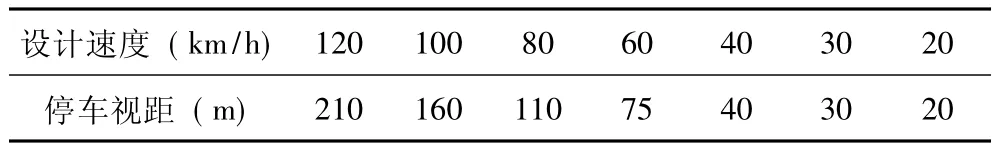

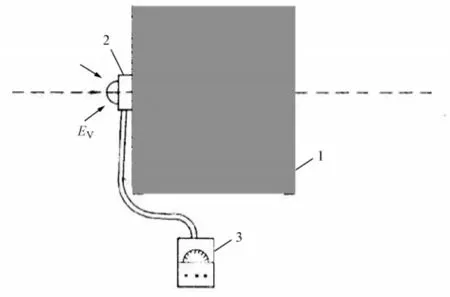

2.3 iView X眼动仪及相应软件

德国SMI公司生产的iView X HED眼动仪,为以标准小目标障碍物为发现目标的“停车视距法”,用于公路隧道入口段的照明检测和质量评价研究提供了条件。该设备运用最新的科学技术,可进行人眼视线追踪及眼动分析。该系统使用一套眼罩式微型摄像机,安装在专用的头盔上,捕捉眼球运动并记录视野的变化。配套的MPEG视频采集器可记录实时采集的场景信息,并存储供后续研究分析。系统如图1所示。

图1 iViewX眼动仪测量系统示意图

采集到的信息可由iViewX眼动仪配套的动态分析软件BeGaze进行处理。BeGaze可对受试者的视觉行为和注视点信息进行分析,并能快速提供便于存取的图像和数据。例如,其中的“grid AOI”功能可通过对受测人的视觉行为,分析并获知其注视习惯,从而判定受测人对小目标物的发现时刻。而“AOI(Areas Of Interest)Editor兴趣区编辑器”则能对兴趣区内的凝视结果进行汇总和统计,通过对兴趣区的关注程度判定受测人将何时发现小目标物。该设备的优点在于无须预先告知受测人具体的检测内容,使其保持一种无戒备的自然心态。

3 研究内容

白天,对于同时受多变的天然光和人工光双重照明影响的隧道入口段而言,采用常规方法的检测结果,难以反映人类由于复杂生理及心理效应所产生的实际视觉功效,这就产生了以标准小目标障碍物为发现目标的“停车视距法”的思路。

根据这一思路,拟用眼动仪记录受测驾驶员的视觉追踪信息,通过动态视频分析软件分别对这些信息中小目标物的注视时刻、注视次数及注视持续时间等参数进行统计和分析,从而确定驾驶员发现和车辆抵达小目标物的时刻t1及t2,由其时间△t=t2-t1和车辆恒定保持的隧道照明设计时速U=80 km/h,即可求得受测驾驶员对小目标物的发现距离S=△t·U。由此可判定受测驾驶员是否能在大于或等于一个安全停车视距处发现小目标障碍物,以验证隧道入口段的人工光和不同时段的天然光混合照明质量能否满足安全要求。运用这种方法的观测结果,包含了受测人的视觉生理和心理效应[6]。

4 实验方法

实验于2010年8月在中国福建省某高速公路的4条短隧道入口段处进行,参见图2所示的1#隧道实测现场。每个隧道在一天中分早、中、晚三个时段进行实验。实验除采用“停车视距法”检测隧道入口段在不同照明工况和相应天然光影响下的照明质量外,还对相应测点上的路面亮度LS、路面照度ES及正对车行方向上的小目标物垂直面照度EV进行了实测。

图2 1#隧道实测现场

4.1 实测用车及受测人员

实测用车选用了由东南三菱生产的三菱君阁(ZINGER)MPV商务车。实验共选择受测驾驶员8名。其驾龄分布在4~15年内不等。受测人的平均年龄30岁,身体健康,无心理疾病。所有受测人对测试用车的车况及操作较为熟悉,且均无色盲、色弱,校正视力都在5.0以上。

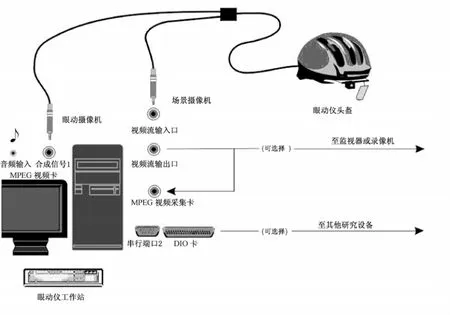

4.2 测点布置

测点布置方法参考CIE 88—1990技术报告《公路隧道和地下通道照明指南》[4]中推荐的亮度测量点布置方法。

在CIE建议的基础上,根据灯具的间距、高度、悬挑、光源及其一致性的要求,特将测量点布置为3行3列,其范围正好对应灯具的分组。测点位于行车道中,共分为入口段1和2两个区域。图3列出了段1的测点示意,其前排测点距洞口为30m。段2的布点方式与段1相同,段2前排测点距洞口为80m。

图3 测点布置示意图

这些测点除保证亮度和照度的实测需要外,还将作为小目标物体的设置点,以满足采用“停车视距法”的检测要求。

4.3 检测仪器

检测仪器除应用iView X HED眼动仪配合“停车视距法”的检测外 (该仪器功能参见章节3),还分别采用了LM-3型多视场亮度计和XYI-Ⅲ型全数字照度计进行了路面亮度LS、路面照度ES及小目标物垂直面照度EV的实测。所有仪器均满足国标检测精度要求[7]。

4.4 实验步骤

实验分为应用“停车视距法”对入口段照明质量的检测及路面亮度、照度及小目标物垂直面照度的实测两大部分。

4.4.1 应用“停车视距法”测定安全停车距离

测试前,受测人戴稳眼动仪头盔。操作人员位于驾驶座后排,连接、调整并校正眼动仪,直至准备工作完成。

在确保受测人不知小目标物出现位置的情况下,将小目标物设置在测点上。

准备就绪后,受测人从距小目标物约400m外的起步点启动车辆,并尽快将汽车加速至规定车速80 km/h,并保持该速度接近隧道。车辆启动后,操作人员应及时启动眼动仪,开始记录驾驶员的视觉行为。驾驶员驾车经过小目标物后,操作人员需立刻停止眼动仪的操作,测试结果将由电脑自动记录并存储。

更换受测人时,均需对眼动仪进行重新调整和校准,测试过程中,头盔与受测人头部位置不得发生相对偏移,否则,需重新进行校准。

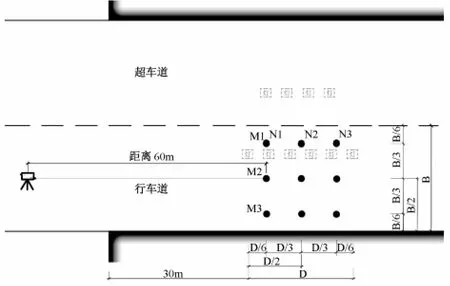

4.4.2 路面亮度、照度及小目标物垂直面照度的实测

根据国家标准“室外照明测量方法”中[7]的有关规定,选用LM-3型亮度计中的0.03度小视场角,使测试距离大于60m,,逐点测取LS。此外,各点ES和EV用XY-Ⅲ型照度计逐点测取 (测点位置如图3所示)。小目标物垂直面照度为面对行车方向的立面中线点EV,见测试示意图4。

5 实验信息及数据处理

本研究共对4条隧道,7位受测人在不同时段和照明工况下59次眼动实测信息和各点LS、ES及EV测试数据进行了处理。由此获得了各次实测条件下的小目标物被发现距离和LS、ES及EV测量样本的平均值。

图4 小目标物垂直面照度测试示意图

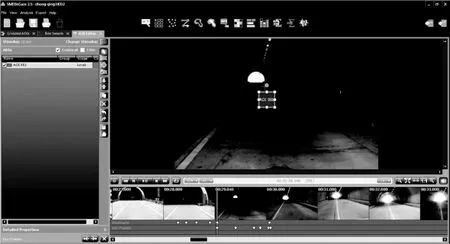

5.1 “停车视距法”的测试信息处理

“停车视距法”的测试结果为眼动仪所采集的视频图像,图像中记录了受测人的眼动信息。运用BeGaze软件的动态AOI功能,可对该信息中受测人的视觉行为进行分析,从而获取其注视点信息。

AOI可对眼动仪所记录的每一帧图像进行处理。处理中,逐帧导入视频图像,并根据图中小目标物体的大小,手动划定眼动信息捕捉区域,小目标物位于捕捉区域内中心处,软件将对该区域内的信息及数据进行分析和统计,如注视点进入区域内的首次时间、出现次数及持续时间的统计等。这些信息可反映小目标物被关注的程度,从而确定小目标物被发现的时刻。因此,区域范围的取值至关重要,它关系着整个测试精度,本测试在实验研究的基础上,获得的区域范围取值为正方体小目标物边长的4倍 (以图中实际边长为基准),见图5所示的BeGaze软件处理界面。

5.2 路面亮度LS、照度ES及小目标物垂直面照度EV的实测数据处理结果

在测量受测人眼动信息的同时,分别对各点路面LS、ES及EV进行检测,根据其检测样本和检测时段分别算出各个样本平均值和该时段的太阳高度角,以便对相应照明工况下的隧道入口段的安全停车视距进行分析。

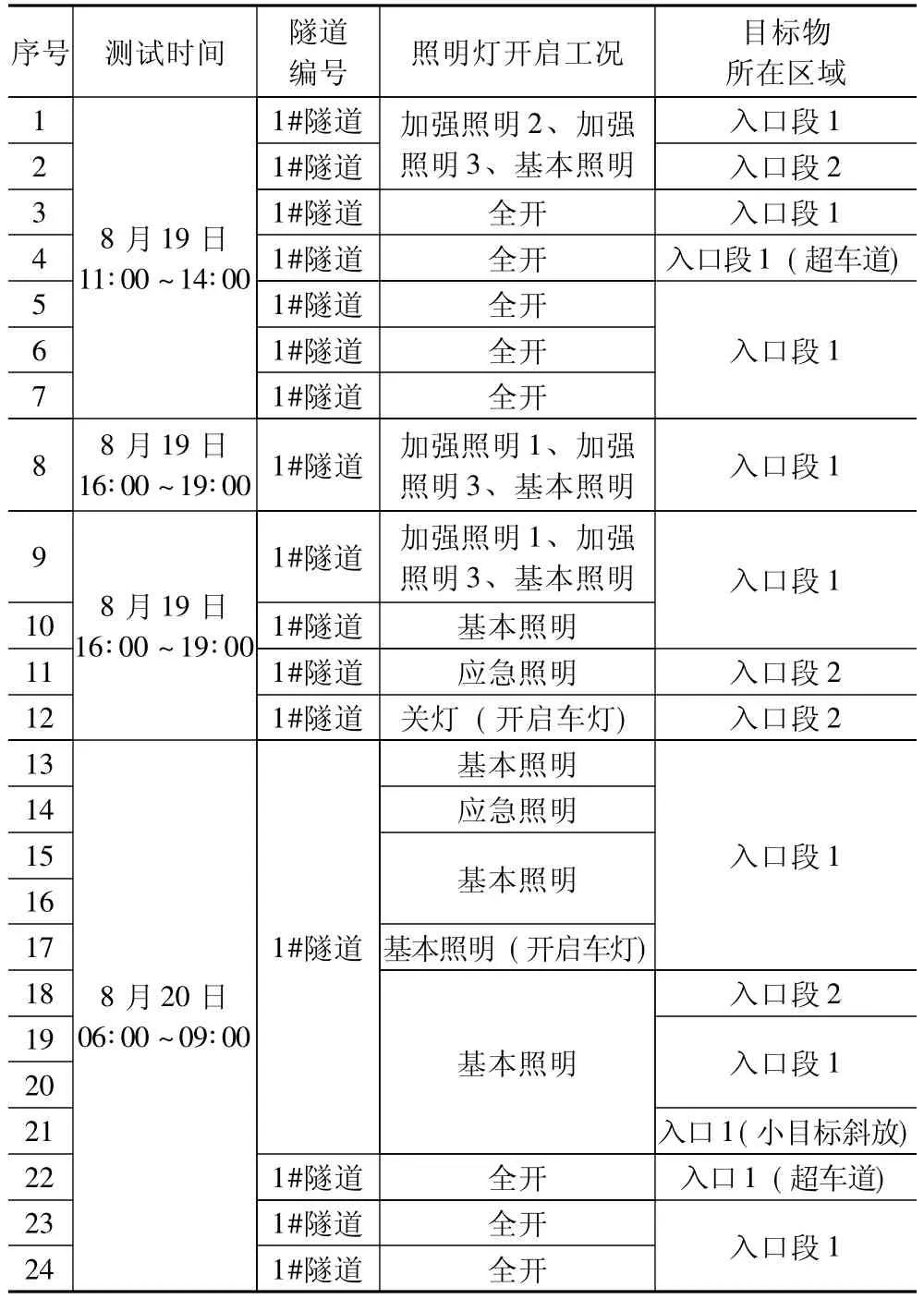

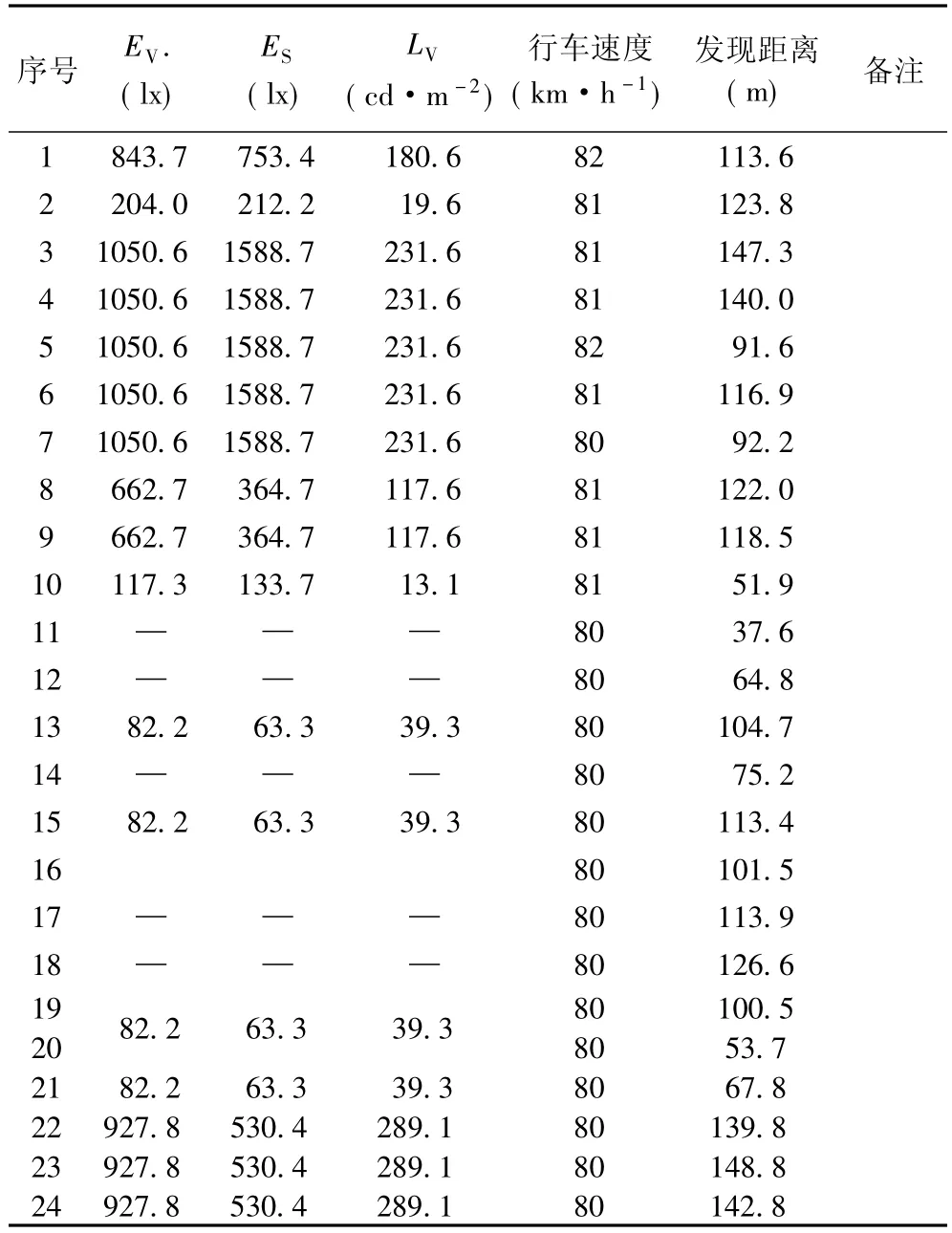

表2记录了1#隧道某日早、中、晚三个时段中不同照明灯开启工况和小目标物出现位置的情况。表3则列出了与表2对应的各次LS、ES及EV的测量平均值和停车视距的数据处理结果。

图5 运用AOI功能的图像处理界面

表2 1#隧道照明灯开启工况及小目标物的放置区域

6 实验结果的分析与讨论

6.1 由安全视距评价隧道入口段照明质量

表3列出了由眼动仪测取,经BeGaze软件动态AOI功能处理后,获得的1#隧道在不同时段和照明工况下的小目标物发现距离。不难看出,在1#隧道所获得的24个测量样本中,当照明工况为正常状态,车速为80 km/h时,其发现距离均大于110m。由表1可知,该结果满足国标规定的停车视距要求。即该隧道照明质量可满足规定车速下的行车安全要求。安全视距直接反映了受测人的视觉功效,它源于受测人的生理和心理因素,较传统的检测方法,它更具合理性及科学性。

表3 1#隧道路面亮度LV、照度ES、小目标物垂直面照度EV及停车视距

6.2 照明工况对隧道入口段照明质量的影响

由表2、表3可知,照明工况在仅开启基本照明、应急照明或仅有车灯的情况下,所对应的LS、ES及EV值极低,绝大多数发现距离不足110m,甚至远低于此,如表3中10、11、12、13、14、19、20、21号测量样本值所示。这说明此时洞内和洞外形成较大的亮度差,黑洞效应使受测人员产生严重的视觉滞后[8]现象和紧张感,这种生理和心理上的负面反应,会使视觉功效大大下降。而当照明工况为全开状态时,所对应的LS、ES及EV值均很高,其发现距离远超过110m,这显然违背了以节能为前提的安全原则。因此,合理的照明工况,不仅可消除黑洞效应,满足行车安全,又可防止洞内过亮所造成的能量浪费。

6.3 天然光对隧道入口段的影响

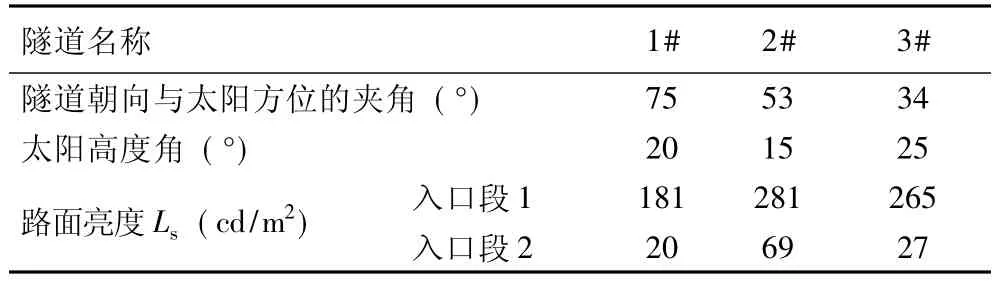

由于隧道构造特点所致,晴天时,天然光将使洞内外形成极大的亮度反差,这也会给驾驶员带来严重的视觉滞后现象,这种影响在有直射阳光时尤为明显。由4条隧道的实验结果证明,天然光对隧道入口段有较大的影响,且与隧道洞口朝向、太阳高度角和两者间的夹角有关。表4列出了当关闭人工照明,仅受晴天天然光影响时的1#、2#、3#隧道入口段1和2的LS实测值。由表4可知,当太阳高度角较小 (如早晨或傍晚)或洞口朝向与太阳方位夹角不大时,天然光对入口段1影响较大,这种影响随着洞内距离的延伸而变小,由入口段2的LS值即可看出。

此结论为如何考虑隧道朝向和太阳高度角的关系,以充分利用天然光资源,降低人工照明的能耗损失,制定出安全节能的隧道入口段照明标准提供了依据。

表4 隧道入口段受直射阳光影响的亮度实测值

7 结束语

该研究在查阅国内外标准的基础上,结合相关理论,利用安全视距法和先进的眼动仪系统,通过实验,创新性地总结出一种全新的隧道入口段照明质量检测方法。该方法可直接测取驾驶人员在某一照明环境下的视觉功效,它是驾驶人员生理和心理效应的客观反映,比常规的物理检测方法更具合理性和科学性,因此,它还可推广到道路、体育场等大型室外照明场所。该方法的成功运用将为室外照明设计标准的制定提供更加科学的依据。

[1]章海骢.照明科学新进展—眼睛的非视觉效应 [J].照明工程学报,2006,9:1~3.

[2]刘晓玲.视觉神经生理学[M].北京:人民交通出版社,2006,7.

[3]涂耘.公路隧道节能照明设计研究 [J].灯与照明,2007,2:37~39.

[4]CIE 88—1990.GUIDE FOR THE LIGHTING OF ROAD sTUNNELS AND UNDERPASSES[S].ISBN 3 900 734 25 9.1990.

[5]JTG D 20—2006.公路路线设计规范 [S].北京:人民交通出版社,2006,7.

[6]孟庆茂,常建华.实验心理学[M].北京师范大学出版集团,1998,8.

[7]GB∕T 15240—94.室外照明测量方法 [S].北京:国家技术监督局,1995,6.

[8]陈仲林,孙春红.公路隧道照明设计研究 [J].灯与照明,2007,3:32~35.