催化油浆净化技术及其化工利用的研究进展

2012-11-09曹炳铖

曹炳铖

(中国石化 长岭分公司,湖南 岳阳 414012)

催化油浆净化技术及其化工利用的研究进展

曹炳铖

(中国石化 长岭分公司,湖南 岳阳 414012)

综述了近年来催化油浆净化技术及其化工利用的研究进展。重点介绍了沉降分离法、过滤分离法、静电分离法、离心分离法和高温陶瓷膜错流过滤法等催化油浆净化技术的进展,其中高温陶瓷膜错流过滤法作为一项新技术,对催化油浆的净化效果最好;针对催化油浆的化工利用,介绍了针状焦、炭黑、碳纤维材料生产状况;建议重视催化油浆净化技术的开发,抓紧开展催化油浆化工利用技术的研发,使催化油浆效益最大化。

催化油浆;重芳烃;净化;针状焦

催化油浆是重油FCC工艺过程中所产生的一种性质极为特殊的副产品,因其密度大、相对分子质量大、黏度高并含有较多的细颗粒状催化剂,使其利用受到限制。目前催化油浆普遍作为重质燃料油的调合组分出厂,不仅利用价值低,而且其中的催化剂细粉会使炉子的火嘴磨损,造成炉管表面严重积灰、热效率下降,影响炉子的平稳运行,因此多年来催化油浆的出路问题一直困扰着炼油企业。随着FCC加工原料重质化,催化油浆的产量越来越大,解决其出路问题显得尤为重要。

催化油浆中含有大量的带短侧链稠环(3~5环)芳烃,可以作为生产炭黑、针状焦、碳纤维、橡胶软化剂及填充油、塑料增塑剂、重交通道路沥青及导热油等化工产品的优质原料,但对其固体含量有严格要求。因此,催化油浆开发利用的前提是必须分离脱除掉其中的催化剂细粉,有效地降低灰分含量,以满足不同用途产品的质量要求。近年来,国内外对催化油浆净化技术,如沉降分离法、过滤分离法、静电分离法和离心分离法[1-2]等进行了大量的研究。

本文综述了沉降分离法、过滤分离法、静电分离法、离心分离法和高温陶瓷膜错流过滤法等技术的特点及研究进展,以及经净化处理后催化油浆在化工方面的利用途径。

1 催化油浆净化技术

1.1 沉降分离法

沉降分离法包括自然沉降和化学沉降两种方法。催化油浆中催化剂细粉的粒径范围约1~80 μm,其中20 μm以下微粒占相当的比例。早期的催化油浆净化主要采用自然沉降分离法。沉降过程通常在沉降器内进行,催化剂细粉在沉降器内的沉降速度与细粉的尺寸大小及密度、油浆的黏度及密度等因素有关。一定温度条件下,细粉尺寸越大,其沉降速度越快。但由于在催化油浆-细粉分散体系中,一方面催化剂细粉十分微小,另一方面油浆含有的胶质、沥青质具有阻碍催化剂细粉沉降的分散作用,所以靠重力沉降的净化分离效果较差,一般需要在较高温度(250 ℃)和较长时间(20 000 h)下澄清,分离效率才能达到85 %,而且对直径小于20 μm的微粒靠重力沉降很难脱除,所以传统的自然沉降法已被淘汰[3-4]。

化学沉降法是近年来发展起来的一种经济有效的方法,通过添加沉降剂可显著提高催化剂细粉的沉降速度和脱除程度,该法不但操作简便,而且投资少[5]。李金云[6]采用添加复配的无机絮凝剂和有机絮凝剂的方法,在80 ℃时经24 h沉降后催化油浆中固含量最低可降至0.65 mg/g,脱除率达到86.47%。牛彻等[7]采用破乳-絮凝沉降分离工艺,选择PR-3复配物为破乳剂(用量100 μg/g),聚丙烯酰胺为絮凝剂(用量1 000 μg/g),加入pH=7、30%(w)的葡萄糖水溶液,沉降温度90 ℃,时间12 h;在此条件下,催化油浆灰分含量可降至100 μg/g以下。

1.2 过滤分离法

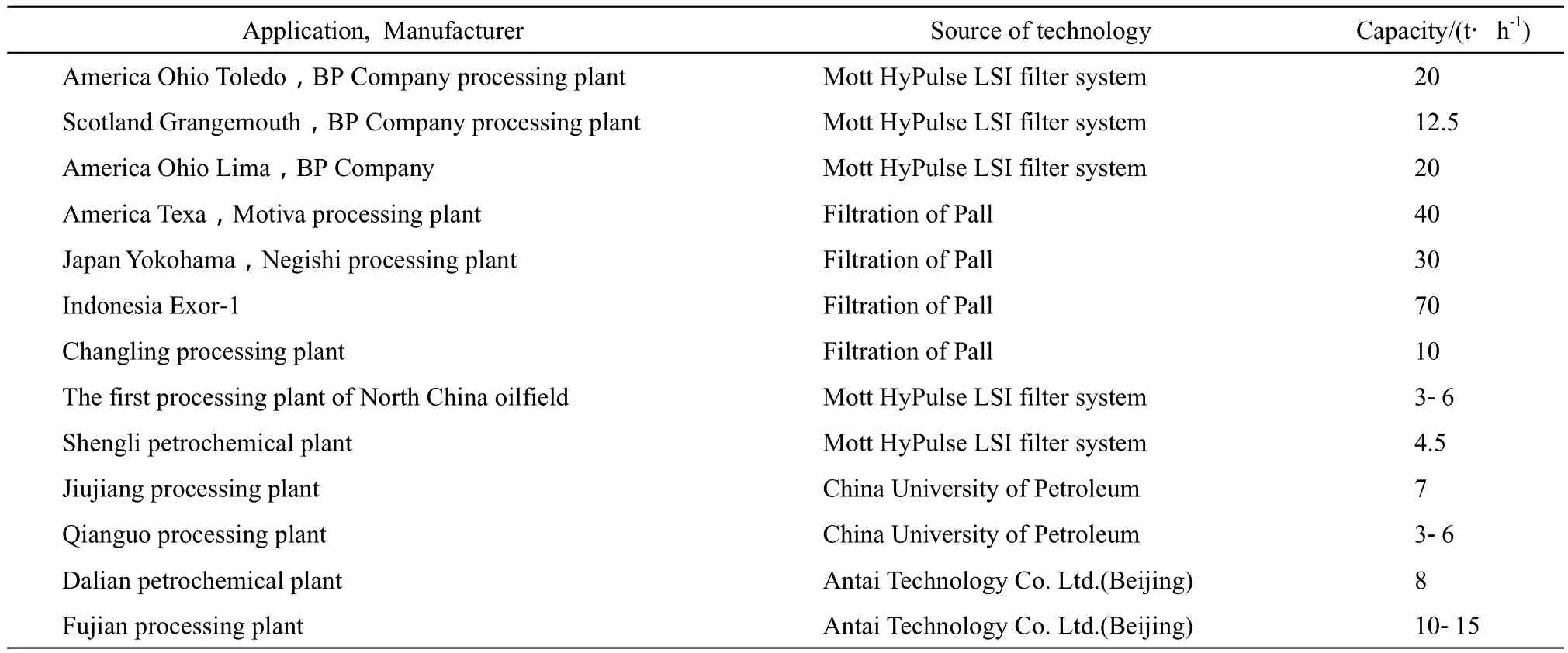

过滤分离法是利用微孔材料将催化油浆中的催化剂细粉除去,改变微孔孔径可以达到不同的过滤要求。精密的过滤分离能保证过滤后的催化油浆质量满足其深加工的要求,过滤分离的关键是选择适宜的过滤材料和有效的反冲洗方式。催化油浆过滤器的滤芯材质通常为不锈钢粉末或丝网烧结的多孔金属,过滤孔径为0.2~20 μm。这种滤芯具有较高的强度,能在高温下操作并可承受较高的压差。自20世纪80年代以来,美国Mott和Pall公司分别将各自的过滤技术应用于分离催化油浆中的催化剂细粉,现有工业装置的运行情况见表1。

表1 催化油浆过滤技术工业化应用实例[8]Table 1 Industrial applications of the filtration technology of FCC slurry oil[8]

以Mott公司的高效脉冲过滤器(HyPulse LSI filter)为例,它是一种管式滤芯过滤器,滤芯为316LSS不锈钢粉末烧结的多孔金属。催化油浆从过滤器壳体底部进入后向上流至滤芯,催化油浆透过滤芯被净化后从过滤器上部排出,催化剂细粉被拦截,在滤芯外壁形成滤饼,当过滤器的压降超过允许值后,切换进行反冲洗。反冲洗采用高压脉冲气体或液体,反向通过滤芯,并卸除滤饼。一套标准的HyPulse LSI过滤系统由3台过滤器组成,1台在线运行,1台反冲洗,1台备用。

从技术可靠性和工业应用等方面来看,过滤技术应用得较多,国内许多炼油厂都有引进的过滤装置,但过滤效果不理想(过滤后的催化油浆中催化剂细粉的质量分数在1×10-4以上),系统操作复杂,过滤器切换频繁(1~2 h就需要切换进行反冲洗),并且还存在滤芯易堵塞、清洗再生困难(需经常更换滤芯,维护费用高)、不能够稳定运行等问题。国内炼油厂的催化油浆过滤装置有的因效果不好而废弃,有的建成后因为种种原因而未投入使用[9-11]。采用过滤分离法处理催化油浆难以满足其化工应用的要求。

1.3 静电分离法

针对催化油浆细粉的分离,美国海湾公司开发了静电分离法,并于1979年实现工业化。分离原理是含催化剂细粉的催化油浆流经电场作用下的填料床层时,细粉在高压电场中极化并吸附在填料上,从而使细粉得以分离。分离效率受物料停留时间、电场电压、催化油浆的理化性质的影响。一般情况下,随电场电压增高,分离效率增大,但当电压增加到一定程度时,分离效率的增加趋于平缓;催化油浆黏度越大,介电常数、电导率偏差越大,分离效率越低。催化油浆静电分离适宜的操作条件:电压15~20 kV,停留时间10~15 min,操作温度180 ℃[12]。从国外工业装置的运行状况看,该技术的主要优点是分离效率高、处理量大、压降小、易冲洗再生,缺点是设备投资大、运行费用高。

1988年南京炼油厂在重油FCC装置上引进了一套美国GA公司的专利技术和静电分离器设备,设计处理能力为10.5 t/h,催化油浆中的催化剂细粉含量可从1 g/L 降至0.01 g/L以下。该装置经过几年运行,分离效率不够稳定,催化剂细粉含量在6 g/L以上时分离效果变差。

国内有一些科研单位对催化油浆静电分离技术和设备展开研究,探索分离机理,并进行硬件的国产化开发,1994年在中国石化镇海炼油化工股份有限公司进行工业试验。但由于静电分离效果受催化油浆性质变化的影响较大,而且对其使用和运行经验没有完全掌握,工业应用难度较大,因此目前静电分离法的研究与开发在国内基本上处于停滞状态[13-15]。

1.4 离心分离法

离心分离法是利用催化剂细粉在离心机中获得的离心力远远大于其重力而加速沉降到器壁的分离技术。将催化油浆经换热器换热至150~300 ℃,进入高温离心分离机进行离心分离,离心时间约2~10 min,离心机转速为3 000~5 000 r/min,脱除率为92%~98%。此法为经典的固液分离方法,简单易行、效果好,但催化油浆的量太大、操作费用高,故难以工业化。

旋液分离法是从经典离心分离法衍生出来的,采用的关键设备为旋流器[16]。旋液分离法的原理是液-固非均相混合物在旋流器内以较高流速作螺旋运动,催化剂细粉在离心力的作用下与液相分离。理论上旋流器可分离的细粉尺寸为3~500 μm,进料中细粉的质量分数可高达30%。旋流器具有结构简单、操作方便、设备费用低、占地面积小、无转动部件等优点,在许多工业领域得到广泛应用。

旋流器起分离作用的核心是器内旋流场,由物料切线进入分离器后以螺旋形旋转向下的外旋涡和由锥底螺旋形上升至排出口的内旋涡形成,旋流场旋转动力关键取决于进料动量,要得到较好的分离效果,必须要有足够的进料量及进料线速度。张世瑞等[17]的分离模拟实验测定结果表明,在催化油浆进料流量3.5 L/min、催化剂细粉的质量分数为5.2×10-3的条件下,经固液旋流器分离后,细粉质量分数可降至1.8×10-4,平均粒径为5.6 μm,脱除率达到96.5%。若将旋流器二级串联使用,分离后催化剂细粉的质量分数可降至6.7×10-5。由此可看出,旋流器对催化剂细粉的分离效果十分理想,可满足催化油浆作为针状焦、炭黑原料的要求。

实际上影响旋流器分离过程的因素很多,有设备结构方面的:旋流器直径、进料口尺寸和溢流口直径等;有工艺操作方面的:进料压力、流量、细粉的密度及浓度、液相的黏度及密度等,而且各种因素之间相互影响、制约,如果设计或操作不当,旋流器的分离效果则可能很差,一般难以满足催化油浆过滤的最终要求。由于旋流器具有结构简单以及占地面积小等特点,在实践中有时被用做预处理设备,以减轻下游分离单元(如过滤器)操作的负荷。中国石化九江分公司在催化油浆过滤系统中应用了旋流器预处理单元。

1.5 高温陶瓷膜错流过滤法

2008年,中国石化长岭分公司与北京中天元环境工程有限责任公司联合开发了针对催化油浆过滤处理的耐高温特种陶瓷膜及其错流过滤处理成套技术。错流过滤:在压力驱动下,原料催化油浆在膜管内侧膜层表面以高速流动,小分子物质(液体)沿与流动垂直方向透过膜,大分子物质(或催化剂细粉)被膜截留,使流体达到分离和纯化的目的。2010年8月完成了500 kg/h规模的放大实验,实验结果表明,原料催化油浆中催化剂细粉含量为4.6 g/L,经高温陶瓷膜错流过滤处理后催化剂细粉含量为0,处理后的催化油浆可以满足化工利用的技术要求。2010年12月,该技术通过了中国石油化工股份有限公司的技术评议。

高温陶瓷膜错流过滤采用耐高温的陶瓷膜作为过滤材料,该方法除具有过滤精度高的特点外,还由于其工艺的特殊性,克服了传统的金属丝网过滤器需频繁切换、滤芯易堵塞且清洗再生困难等不足。通常情况下,金属丝网过滤法1~2 h就需要进行过滤器切换和进行反冲洗,反冲洗瞬时压差大;而高温陶瓷膜错流过滤运行几十小时后才需要进行反冲洗,而且反冲洗平缓,不需要进行过滤器切换就能达到再生的效果。高温陶瓷膜错流过滤工艺的控制系统比较简单,对平稳操作的条件要求不高,易于工业化。

2 催化油浆的应用

催化油浆可以用来生产炭黑、针状焦、橡胶填充油、塑料增塑剂、导热油和碳纤维等高附加值的产品。不同的产品对催化油浆中催化剂细粉含量有不同的要求,如生产针状焦要求细粉质量分数不大于1×10-4,生产炭黑要求细粉质量分数不大于5×10-4,生产碳纤维要求细粉质量分数不大于2×10-5[18-19]。

近年来,人们对催化油浆的性质及其合理利用进行了大量研究,主要涉及将催化油浆与炼油工艺组合以合理利用催化油浆,或根据催化油浆组成上的特征研究其在生产化工产品方面的利用。

2.1 针状焦

针状焦是20世纪70年代炭素材料中大力发展的一个优质品种,是人造石墨之一,具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等优点,主要用于生产电炉炼钢用的高功率(HP)和超高功率(UHP)石墨电极及特种炭素制品,也是用于电刷、电池和炼钢增碳剂、高温优质耐火炉料的新型材料。

根据针状焦的成焦机理,生产针状焦的原料必须具有芳烃含量高(不包括稠环大分子芳烃)、芳烃指数(BMCI)不小于120、杂质少、灰分(金属含量)低的特点,并在热转化过程中具有较高的中间相转化温度和较宽的中间相温度范围,能生成较大的中间相小球体。催化油浆中几乎全都是带短侧链的芳烃,是生产针状焦的最好材料[20-22]。

在20世纪80年代中期,美国生产针状焦的原料均以催化油浆为主,生产能力居世界第一。目前国内针状焦生产企业只有中国石油锦州石化公司(产能10×104t/a)和山西宏特煤化工有限公司(产能5×104t/a),产品基本用于HP石墨电极,不能满足UHP石墨电极的生产需要。目前国内生产UHP石墨电极所需的针状焦主要依靠进口。从石墨电极的发展趋势看,以UHP石墨电极的发展为主,普通电极将逐步退出市场。

近几年,针状焦进口价格和进口量均逐年上涨,进口价格由2007年的10 888元/t上涨到2010年的16 000元/t以上,2008年进口量为113.4 kt。随着炼钢工业技术进步和钢产量的增加,对针状焦的需求量越来越大。目前国内对石墨电极所用针状焦的需求量约2×105t/a,但国内针状焦市场基本被进口产品垄断。

2.2 炭黑

炭黑是橡胶制品和油墨生产的重要原料。炭黑生产要求原料的相对密度大于1.060,运动黏度(100 ℃)小于10.0 mm2/s,BMCI大于120, 残炭值小于10%,硫、灰分、沥青质和水的质量分数分别为1.8%~2.0%,<0.05%,<6.0%,<0.2%[23]。

催化油浆中重质芳烃含量高而杂质少,是制备炭黑的优质原料,据统计,世界50%以上的碳黑原料油(CBO)是催化油浆,CBO的灰分质量分数要求为5×10-4,优级品的灰分指标则为3×10-4或2×10-4。国外多采用FCC轻循环油、澄清油作为制备炭黑的原料,收率高且产品颗粒细、强度好,适宜作高级橡胶制品的填料,在冶金工业中作为高级电炉的电极,可耐强烈的热冲击和较大的电流密度。但由于催化油浆中催化剂细粉含量较高,过量的固体物会积存在热处理设备中造成设备腐蚀,因此必须脱除催化剂细粉。在我国亟需开发以催化油浆为原料的炭黑生产工艺。

2.3 碳纤维材料

碳纤维是一种高强度、高韧性、耐热、耐磨、耐腐蚀、耐辐射的新型材料,广泛应用于航空航天、军工、医疗、文体用品等领域。而沥青基碳纤维因其高强度、高模量的特点和价格低而备受关注。催化油浆是制备碳纤维的优质原料,可用于生产中强级以上的碳纤维,但必须除去催化油浆中的轻质组分和催化剂细粉,固含量需在10 μg/g以下。目前,沥青基碳纤维开发比较好的国家是日本和美国,我国正在进行中试规模研发,预期在未来2~3 a内建成工业生产装置。熔喷法低熔点中间相沥青基碳短纤维,生产效率极高,模量可高达800 GPa以上,导热性是铜的两倍,是碳纤维的基本品种之一[24]。

泡沫炭是由短碳纤维与树脂炭构成的炭/炭复合材料,可应用于高温强腐蚀环境过滤用滤芯,也可作为炭/炭复合材料深加工的基材。目前制备泡沫炭主要以中间相沥青为原料,制得的泡沫炭可以形成高度有序的石墨化结构,因而它具有很好的绝热、导电性能,具有成为新一代功能材料、结构材料的潜力。李四中等[25]采用加入炭微球或甲苯抽提等手段对中间相沥青进行改性后制得具有高抗压强度的泡沫炭,用55%(w)炭微球改性的中间相沥青制备的泡沫炭炭化(1 573 K)后的压缩强度高达26.2 MPa,石墨化(2 873 K)后仍可以保持17.7 MPa;用甲苯抽提改性的中间相沥青制备的泡沫炭炭化(1573 K)后的压缩强度高达30 MPa,石墨化(2873 K)后仍可以保持9 MPa;林雄超等[26]采用CAI工艺对泡沫炭进行改性,在400 ℃、5 MPa条件下制备的泡沫炭改性前后的显气孔率下降明显,降幅达到30%,体积密度显著增大,由最初的0.434 g/cm3增至0.825 g/cm3;Yang等[27]以催化油浆富芳烃油为原料,经过热解制备中间相沥青,在常压下制备出孔径为150~400 μm的沥青基泡沫,然后在马弗炉中炭化制得泡沫炭。查庆芳等[28]在催化剂对甲基苯磺酸的作用下,将催化油浆富芳烃馏分与交联剂对苯二甲醇加热至120 ℃以上制得沥青树脂,沥青树脂在一定条件下与碳纤维或碳纤维纸热压成型制得炭/炭复合材料。

随着环境保护越来越引起人们的重视,因此碳纤维将在飞机、风力发电、汽车和燃料电池等应用领域得到快速发展。2010年我国对碳纤维的需求量也开始增加,预计2012年以后我国碳纤维需求量将进入高速增长期[29-30]。

3 结语

催化油浆富含大量短侧链的重芳烃,是极具价值的化工原料,由于其中含有催化剂细粉,严重制约了其深加工的应用。随着催化油浆净化技术的研究与开发,催化油浆在化工方面的应用必将越来越引起重视。

对于催化油浆净化技术,一方面要做好新分离技术的研发工作,另一方面要做好新分离技术的工业转化工作。因此,建议开展企业与科研单位的合作,提高催化油浆催化剂细粉的脱除率;抓紧开展催化油浆化工利用技术的开发,尤其是催化油浆生产针状焦、炭黑和碳纤维材料方面的技术研究,力争催化油浆利用效益最大化。

[1] 唐课文,刘磊,古映莹,等. 催化裂化油浆的过滤分离研究及利用[J]. 现代化工,2007,27(增刊):340 - 343.

[2] Betz Dearborn Inc. Settling Aids for Solids in Hydrocarbons: US,5681451[P]. 1997 - 10 - 28.

[3] 郑铁柱,邢学伟. 催化裂化油浆液固体系分离技术探讨[J].石油化工设备技术,2000,2(3):9 - 11.

[4] 曹丽,吴世奎. 催化裂化油浆分离技术评述[J]. 广东化工,2011,38(7):65 - 66.

[5] Baker Hughes Incorporated. Method for Separating Solids from Hydrocarbon Slurries:US,6316685[P]. 2001 - 11 - 13.

[6] 李金云. 催化裂化油浆净化的工艺研究[J]. 科技创新导报,2009(32):91 - 92.

[7] 牛彻,万昆,余国贤,等. 脱除催化裂化油浆中催化剂粉末的实验研究[J]. 广东化工,2010,37(1):181 - 183.

[8] 陈俊杰. FCC油浆的净化改质技术及其应用[J]. 安徽化工,2003(1):14 - 16.

[9] 刘喜峰,李冬怀,张利锋,等. 重油催化油浆过滤技术概述[J]. 四川化工,2007,10(4):12 - 15.

[10] 刘存柱,李胜昌,孙玉虎,等. 重油催化裂化油浆连续过滤技术的应用[J]. 炼油设计,2001,31(1):32 - 34.

[11] 李宁. HYPulse LSI油浆连续过滤系统在RFCCU的应用[J].天然气与化工,2005,23(2):46 - 49.

[12] 朱宝明. 油浆静电分离装置的研究与应用[J]. 催化裂化,1993(4):37 - 42.

[13] 方云进,肖文德,王光润. 液固体系的静电分离研究[J].石油化工, 1999,28(5):312 - 315.

[14] 赵光辉,马克存,孟锐,等. 炼厂催化裂化外甩油浆的分离技术与综合利用[J]. 现代化工,2006,26(1):20 -23.

[15] Fritsche G R,Stegelman A E. Gulftronic Electrostatic Catalyst Separator Upgrades FCC (Fluid Catalytic Cracking) Bottoms Electrostatic Catalyst Separator Upgrades FCC Bottom[J].Oi1 Gas J,1980,78(40):55-59.

[16] 白志山,钱卓群,毛丹,等. 催化外甩油浆的微旋流分离实验研究[J]. 石油学报:石油加工,2008,24(1):101 - 105.

[17] 张士瑞,薛敦松. 分离超细催化剂颗粒的微型固液旋流器[J]. 石油化工,2007,36(12):1237 - 1238.

[18] 李锋林,韩忠祥,孙昱东. 催化裂化油浆的综合利用[J].山东化工,2007,36(9):6 - 9.

[19] 李金云,张雨. 催化裂化油浆利用技术的研究[J]. 安徽化工,2010,35(1):18 - 20.

[20] 肖志军,祖德光. 从乙烯焦油生产针状焦的研究[J]. 石油学报,1995,11(2):63 - 71.

[21] Dong Peng,Wang Chunhui,Zhao Suoqi. Preparation of High Performance Electrorheological Fluids with Coke-Like Particles from FCC Slurry Conversion[J].Fuel,2005,84(6):685 - 689.

[22] Xue Yongbing,Yang Jianli,Liu Zhenyu,et al. Paving Asphalt Modifier from Co-Processing of FCC Slurry with Coal[J].Catal Today,2004,98(1/2):333 - 338.

[23] 张永新. FCC油浆的分离与综合利用[J]. 石化技术与应用,2003,21(2):92 - 95.

[24] 吕瑞涛,黄正红,康飞宇. 高导热炭基功能材料研究进展[J].材料导报,2005,19(11):69 - 72.

[25] 李四中,宋燕,史景利,等. 高强度中间相沥青质泡沫炭的制备与应用[J]. 宇航材料工艺,2009(6):37 - 41.

[26] 林雄超,王永刚,杨慧君,等. CVI改性泡沫炭的研究[J].炭素技术,2007,26(5):1 - 5.

[27] Yang Xiaojun,Zha Qingfang,Li Hongnan,et al. Carbon Foam Produced from Fluid Catalytic Cracking Slurry at Atmospheric Pressure[J]. 新型炭材料,2008,23(2):154 - 158.

[28] 查庆芳,郭燕生,张玉贞,等. 沥青树脂和碳纤维的复合性能[J]. 新型炭材料,2007,22(2):109 - 113.

[29] 毕鸿章. 近年来世界碳纤维发展动向[J]. 高科技纤维与应用,2003,28(5):54 - 56.

[30] 罗益锋. 全球碳纤维新形势、对策与未来发展[J]. 新材料产业,2010(9):32 - 35.

Research Progress in Purification of FCC Slurry Oil and Its Application to Chemical Industry

Cao Bingcheng

(SINOPEC Changling Branch,Yueyang Hunan 414012,China)

Purification technologies for FCC slurry oil and the use of the purified FCC slurry oil in chemical industry were discussed. The applications of settlement separation,filtration separation, electrostatic separation, centrifugal separation and high temperature ceramic membrane cross-flow filtering in the purification were emphasized,in which the high temperature ceramic membrane cross flow filtering could achieve the best purification effect for FCC slurry oil. The production of needle coke, carbon black and carbon-fiber material from the purified FCC slurry oil was introduced also.

FCC slurry oil;heavy aromatics;purification;needle coke

1000 - 8144(2012)03 - 0364 - 06

TQ 028.4

A

2011 - 09 - 15;[修改稿日期]2011 - 12 - 19。

曹炳铖(1965 —),男,湖南省岳阳市人,大学,高级工程师,电话 0730-8452675,电邮 caobc.clsh@sinopec.com。

(编辑 李治泉)