扎哈泉凹陷烃源岩特征及演化史研究

2012-11-09文延春陈世加路俊刚石正灏杨国平陆林超

文延春,陈世加,路俊刚,石正灏,杨国平,陆林超

(1.西南石油大学,四川成都 610500;2.中国石油长庆油田分公司;3.中国石油川庆钻探地球物理勘探公司)

扎哈泉凹陷烃源岩特征及演化史研究

文延春1,陈世加1,路俊刚1,石正灏1,杨国平2,陆林超3

(1.西南石油大学,四川成都 610500;2.中国石油长庆油田分公司;3.中国石油川庆钻探地球物理勘探公司)

扎哈泉凹陷周缘已发现昆北、乌南等大量油气藏,但其油源层位和凹陷源岩生烃能力尚不十分清楚。通过开展烃源岩展布、有机质丰度、类型和成熟度的研究,指出扎哈泉凹陷烃源岩分布范围从E1+2到N12具有东移或北移的特征。E13和E23烃源岩有机碳和氯仿沥青“A”含量均较高,按照青海油田分类标准,达到好-较好烃源岩标准;N1和N12烃源岩有机碳含量较低,生烃能力较差。烃源岩干酪根显微组分以腐泥组为主,达90%以上,有机质类型以Ⅰ型为主。通过一维数值模拟,认为目前E13和E23烃源岩达到成熟阶段,N1和N12烃源岩处于未-低成熟阶段;E13和E23烃源岩生烃能力较强,可为周缘构造提供丰富的油气。

扎哈泉凹陷;烃源岩特征;演化史;油源对比

近年来研究认为扎哈泉凹陷是柴西南区的主力生烃凹陷之一。目前在其东西两侧发现了跃进Ⅱ号、跃东和乌南等油田,南侧的昆北断阶带切6井E13地层发现高产油流,但其西侧的跃进IV号和北侧的乌北地区仍然没有大的突破[1]。

对烃源岩特征进行研究是新区勘探或含油气层系远景评价的基础工作之一。本文通过开展烃源岩展布、有机质丰度、类型、成熟度的分析研究,明确了扎哈泉凹陷烃源岩的生烃能力,进而为下一步开展油源对比,确定扎哈泉凹陷周缘油气藏的油源层位,寻找有利的油气勘探方向和勘探区提供了有力的地质证据。

1 地质背景

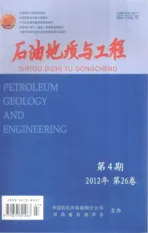

研究区位于柴达木盆地西部南区(简称柴西南),北邻狮子沟油砂山油田,西部与跃进油田接壤,东部与乌南绿草滩油田相连,南部至切克里克洼陷中部[2]。由南向北依次分布昆北断阶带、尕斯断陷带和狮子沟-油砂山断阶带3个勘探区带(图1)。

第三纪古-始新世,研究区在中生代的基础上沉积了一套厚度与岩性变化很大的陆屑建造,多以红色为主,仅在盆地西部狮子沟周缘,由于断裂走滑影响产生断陷,沉积了暗色湖相泥质岩类。始新世末期,早喜山运动对柴达木盆地的发展演变产生巨大影响,表现为由局部断陷向坳陷型转化,渐新世盆地出现了大面积沉降,进入到坳陷型盆地的全盛时期,连续沉积了湖相暗色泥质岩。这一阶段延续至中新世中期,沉积厚度一般在千米以上,构成了盆地西部新生代主要烃源岩[3-4]。

图1 研究工区位置

中新世中期之后,由于南北挤压应力的加剧,盆地内显现出差异性升降,沉降与沉积中心逐步由南向北、自西向东发生转移。上新世由于青藏高原持续隆升,柴西逐渐大范围抬起,最终结束了坳陷期而进入回返褶皱阶段。湖水继续东迁,至第四纪湖泊已迁移到东部三湖地区,直至在此消亡[5]。柴西南区从上至下钻揭七个泉组(Q1+2)、狮子沟组(N32)、上油砂山组(N22)、下油砂山组(N12)、上干柴沟组(N1)、下干柴沟组上段(E23)、下干柴沟组下段(E13)和路乐河组(E1+2),以及基岩地层。

2 烃源岩特征

2.1 烃源岩分布特征

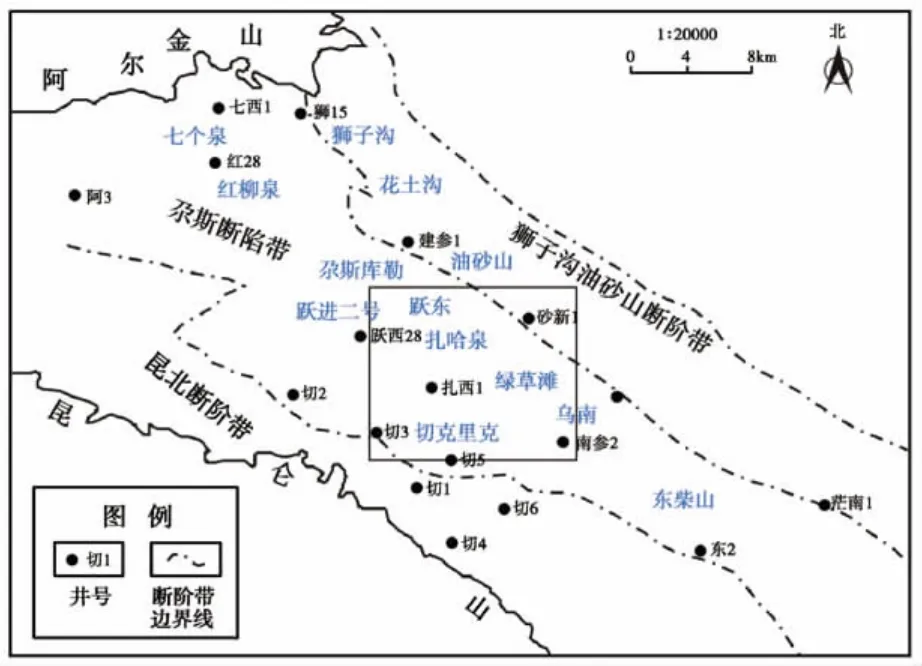

对研究区大量钻井、测井的泥岩厚度数据进行统计分析得出:路乐河组(E1+2)烃源岩在空间上延伸局限,具有断陷湖盆的性质,为一套浅湖-深湖相暗色泥岩,主要发育于切克里克和油砂山地区;下干柴沟组下段(E13)烃源岩主要发育于柴西南区,其优质烃源岩分布于绿草滩、乌南和扎哈泉地区;下干柴沟组上段(E23)烃源岩主要发育于柴西南区(图2),并随着沉积中心向东北偏移,为一套暗色泥岩,最厚在扎哈泉地区达700 m;上干柴沟组(N1)烃源岩主要发育于油砂山-乌南-东柴山一线以北,为一套以暗色泥岩或泥质碳酸盐岩为主的烃源岩,最大厚度可达600 m;下油砂山组(N12)和上油砂山组(N22)烃源岩主要发育于柴西北区。

总之,路乐河组烃源岩分布范围较窄,下干柴沟组上段(E23)、下段(E13)烃源岩主要分布于柴西南区,新近系烃源岩主要分布于柴西北区。不同地区烃源岩分布范围从E1+2到N12具有东移或北移的特征。

图2 柴西南区下干柴沟组上段(E23)暗色泥岩等厚图

2.2 有机质丰度

2.2.1 有机碳含量

据前人研究,咸水湖相烃源岩有机碳含量普遍较低,一般认为是由于咸水湖盆中盐度较高限制生物种属所致[6]。柴达木盆地新生代以暗色灰质泥岩、泥灰岩为主,夹碳酸盐岩、膏盐及粉砂岩,平均有机碳含量虽低于一般泥岩的生烃下限值,但氯仿沥青“A”、总烃含量却较高,烃转化率也较高[7]。这些特征明显不同于一般的泥岩或碳酸盐岩,而是介于泥质岩与碳酸盐岩之间。

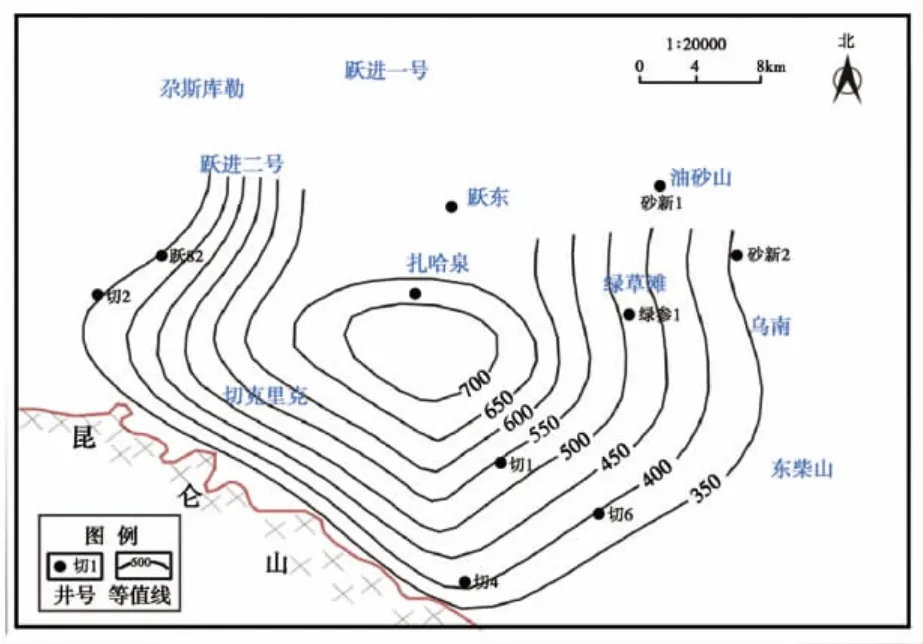

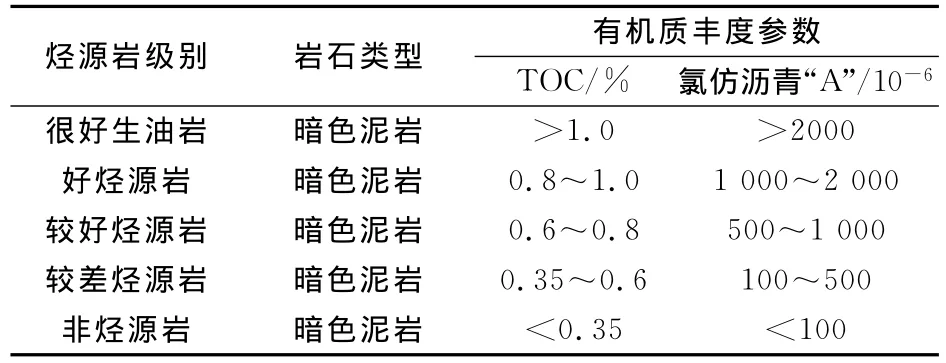

图3为扎哈泉凹陷各地区不同层位有机碳含量对比柱状图,可知各层段的有机碳平均含量相差较大。N1和N12烃源岩绝大部分地区有机碳含量小于0.6%,依据柴达木盆地咸水湖相生油岩有机质丰度评价标准(表1),为较差烃源岩,E13和E23烃源岩的有机碳含量在大部分地区大于0.6%,部分地区甚至大于0.8%,达到好-较好烃源岩标准。

图3 扎哈泉凹陷不同地区各层位有机碳含量对比

表1 柴达木盆地咸水湖相生油岩有机质丰度评价标准(青海油田研究院)

2.2.2 氯仿沥青“A”

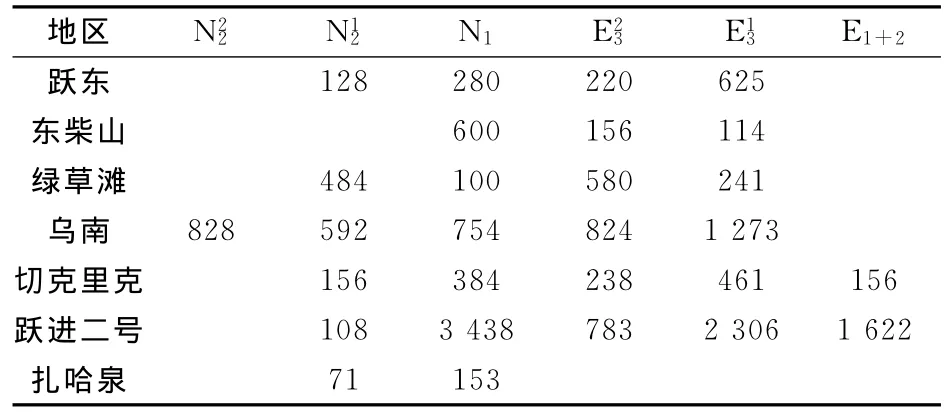

在高、过成熟阶段之前,氯仿沥青“A”含量是判断烃源岩有机质丰度的重要指标[8]。如表2所示,研究区不同地区各层位氯仿沥青“A”含量均较高。所有层段氯仿沥青“A”含量几乎均在100×10-6以上,大部分层段在500×10-6以上,最高在跃进二号地区,在E13和N1地层达2 000×10-6以上。

路乐河组(E1+2)烃源岩分布范围较窄,氯仿沥青“A”主要分布在跃进二号地区,在切克里克地区偏低。在平面上,几乎所有的地区在E13、E23地层氯仿沥青“A”含量最高,其中在跃进二号地区E13地层甚至达2 000×10-6以上,依据柴达木盆地咸水湖相生油岩有机质丰度评价标准(表1),属于很好的烃源岩,其余地区接近1 000×10-6。E13和E23地层氯仿沥青“A”含量平均值大于1 000×10-6,达到好烃源岩标准。

氯仿沥青“A”含量次高的是N1地层,在东柴山、乌南地区氯仿沥青“A”含量大于500×10-6,属于较好烃源岩,在跃进二号达到了3 000×10-6以上,其余地区为较差烃源岩。N12次于N1,氯仿沥青“A”含量较低,除乌南外,其余地区为较差烃源岩。

表2 扎哈泉凹陷不同地区各层位烃源岩氯仿沥青“A”含量 10-6

2.3 有机质类型

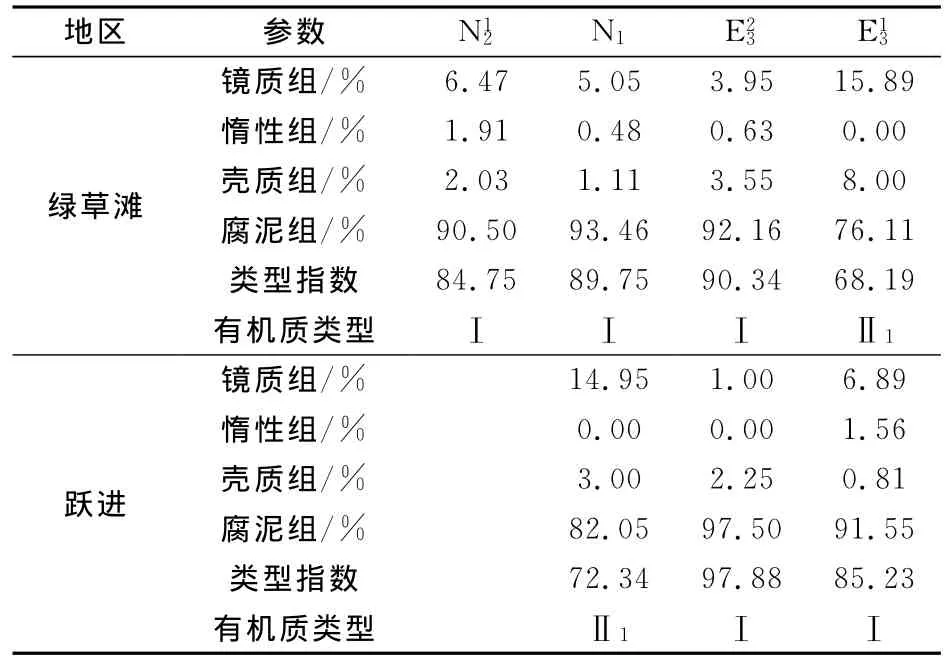

烃源岩有机显微组分中壳质组和腐泥组是公认有利于生烃的富氢组分,其数量和质量对油气的生成具有显著影响[9]。依据有机质类型划分标准,从干酪根的有机显微组分(表3)可以看出,大部分层位腐泥组在90%以上,反映有机质生源以水生生物为主的特征。壳质组含量相对较少,各层位平均值在0.5%~4.0%,主要是由于本区咸水湖相沉积时陆源高等植物有机质输入很少,因而壳质组含量较少。各层位烃源岩平均类型指数(TI)计算值几乎都大于80,显微有机组分以腐泥组为主,有机质类型总体上以Ⅰ型为主。

表3 扎哈泉凹陷烃源岩有机质类型参数

2.4 成熟度

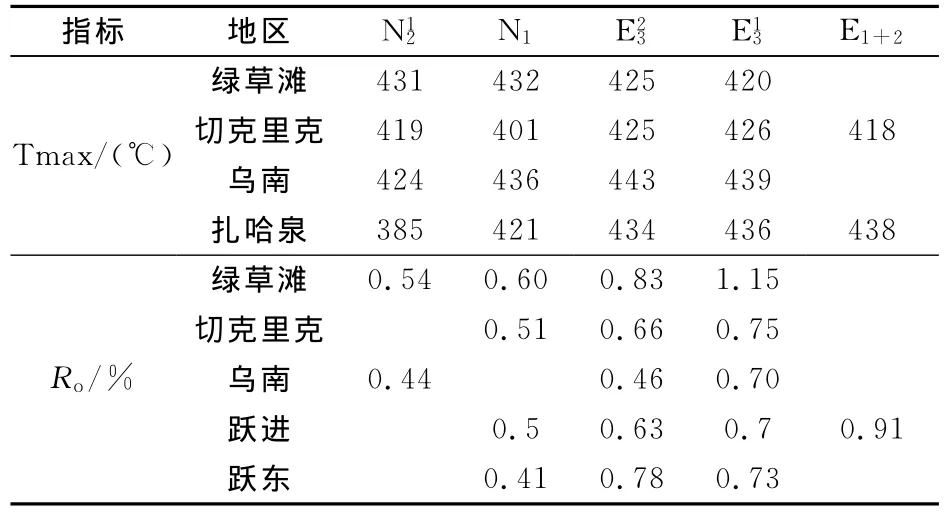

表4是研究区各层段烃源岩成熟度参数表,依据烃源岩有机质成熟度划分标准[10]可知:研究区烃源岩的成熟度总体上都不高,大部分地区N12和N1烃源岩处于低成熟阶段,N1以下烃源岩总体上均已成熟。

3 烃源岩演化史

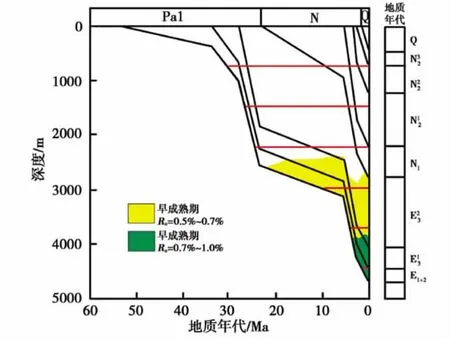

本次研究应用BasinMod盆地模拟软件,结合地质分层、沉积剥蚀厚度、不同时代的古地温梯度和实测的单井镜质体反射率(Ro)值,对扎哈泉凹陷的乌26井进行数值模拟(图4)。研究表明,目前E13、埋深均在3 000 m左右,E13底在中新世(N1)早期(距今1 7 Ma)镜质体反射率(Ro)达到0.5%,开始进入生油门限,现今E13整套烃源岩处于生油高峰。E23底在中新世(N1)晚期(距今7 Ma)镜质体反射率(Ro)值达到0.5%,开始进入生油门限,在更新世(Q1)早期(距今1.1 Ma)E23整套烃源岩进入生油门限,目前E23烃源岩处于低成熟到成熟阶段。

表4 扎哈泉凹陷烃源岩有机质成熟度参数

图4 扎哈泉凹陷乌26井烃源岩演化史

4 油源分析

目前,在扎哈泉凹陷周缘的切克里克、跃进和乌南等地区勘探取得重大突破,获得高产工业油气流。

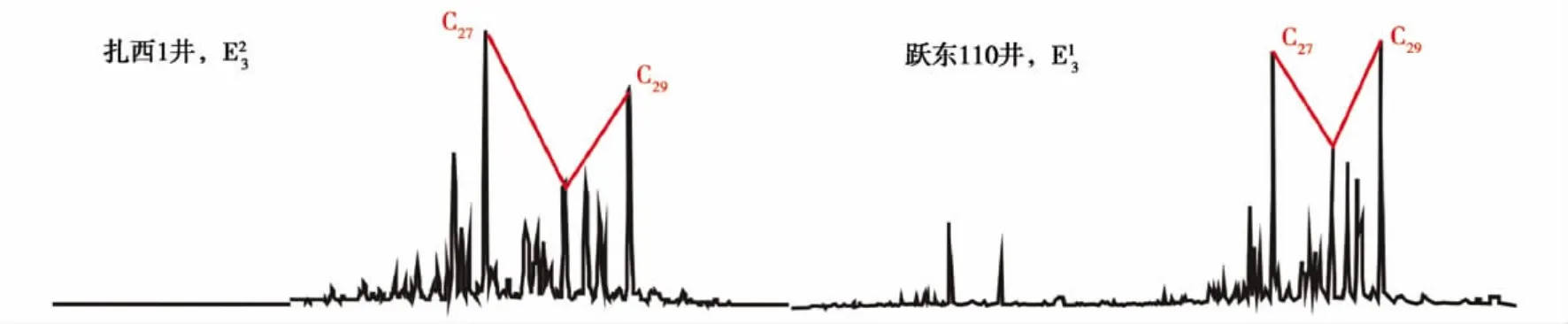

从源岩和原油地球化学特征来看,扎哈泉凹陷的扎西1井E23、跃东110井E13源岩抽提物C27和C29甾烷呈近似“V”字型分布(图5),与凹陷周缘的切12井E13、切6井E13、跃西35井E32和跃Ⅱ6-11井N1-N12储层原油甾烷分布特征基本一致;而且,从原油演化程度来看,成熟度较高,属于成熟阶段的产物,与E13和E23烃源岩演化程度也一致。而据前文的烃源岩成熟度分析,目前工区N12和N1烃源岩均处于低-未成熟阶段,未达到大规模生烃阶段,与原油演化程度不符。

综合以上分析,说明扎哈泉凹陷周缘的油应来自该凹陷深层E13和E23烃源岩,这与烃源岩综合评价结果一致。

图5 扎哈泉凹陷源岩抽提物甾烷分布

5 结论

(1)扎哈泉凹陷不同地区烃源岩分布范围从E1+2到N12具有东移或北移的特征。E13和E23烃源岩分布范围广、厚度大,是扎哈泉凹陷发育的主力烃源岩。

(2)E13和E23地层有机碳含量大部分大于0.6%,达到好-较好烃源岩标准,N1和N12烃源岩较差;氯仿沥青“A”含量在E13和E23地层大于1 000×10-6,达到好烃源岩标准,在N1和N12地层含量降低;烃源岩显微有机组分以腐泥组为主,有机质类型以Ⅰ型为主。

(3)扎哈泉凹陷各烃源岩演化程度不同,E13底在N1早期进入生油门限,E23底在N1晚期进入生油门限。目前E13和E23烃源岩处于成熟阶段,N12和N1烃源岩处于未-低成熟阶段。

(4)扎哈泉凹陷源岩抽提物与其周缘储层原油甾烷分布相似,呈近似“V”字型分布,且为烃源岩成熟阶段的产物,而N12和N1烃源岩目前未达到大规模生烃阶段,说明周缘的油应来自凹陷深层E13和E23烃源岩。

[1] 付锁堂,徐礼贵,巩庆林,等.柴西南区石油地质特征及再勘探再研究的建议[J].中国石油勘探,2010,(1):6-10.

[2] 代海涛,祁成业,阎小莉,等.柴达木盆地扎哈泉地区三维地震资料解释方法研究及应用[J].石油地球物理勘探,2002,37(增刊):26-30.

[3] 石亚军,曹正林,张小军,等.柴西南地区岩性油气藏的富集特征[J].天然气工业,2009,29(2):37-41.

[4] 易定红,王斌婷,裴明利,等.柴西乌南地区下干柴沟组下段沉积体系研究与有利储集层预测[J].石油地质与工程,2008,22(5):10-13.

[5] 李洪波,张敏,张春明,等.柴达木盆地西部南区第三系烃源岩地球化学特征[J].天然气地球科学,2008,19(4):521-522.

[6] 彭德华,苏爱国,朱扬明,等.柴达木盆地西部第三系盐湖相烃源岩特征与成烃演化[J].石油学报,2005,26(增刊):92-101.

[7] 程锦翔,高永娟,柳正.华北地区东部下古生界烃源岩特征及其影响因素[J].石油地质与工程,2007,21(2):1-8.

[8] 金强,查明,赵磊.柴达木盆地西部第三系盐湖相有效生油岩的识别[J].沉积学报,2001,19(1):125-129.

[9] 柴华,胡望水,唐友军,等.辽河盆地宋家洼陷中生界油藏地球化学特征及油源对比[J].石油地质与工程,2008,22(1):22-24.

[10] 张厚福.石油地质学[M].北京:石油工业出版社,1999:88-93.

Kunbei,Wunan and other large quantity of hydrocarbon reservoir along Zhahaquan depression have been discovered,but its oil source layer and depression source rocks generation capacity is unclear.According to the study on source rocks distribution,organic matter abundance,type and maturity,it is pointed out that Zhahaquan depression source rocks distributed from E1+2to N12with the eastward movement and northward movement features.A content level in organic carbon and chloroform bitumen is higher in E13and E23source rocks,which reached good source rocks standards in accordance with the classification criteria of Qinhai oilfield.Organic carbon content in N1and N12source rocks is lower with lower generation capacity.Source rocks kerogen maceral are mainly sapropelinite,which is more than 90%,organic matter is type I.Based on the one-dimensional numerical simulation,E13and E23source rocks reached maturity,N1and N12source rock are in the non or low mature period.The study indicated that E13and E23source rock have better hydrocarbon generation capacity and can provide rich oil and gas.

05Study on the characteristics of hydrocarbon source rocks and evolution history in Zhahaquan depression

Wen Yanchiun et al(Southwest Petroleum University,15 Chengdu,Sichuan 610500)Yan

Zhahuaquan depression;hydrocarbon source rock;evolution history;oil source correlation

TE112.115

A

1673-8217(2012)04-0005-04

2012-01-11;改回日期:2012-03-14

文延春,1985年生,2009年毕业于贵州大学地理信息系统专业,在读硕士生,主要从事沉积与储层、油气成藏方向的学习和研究工作。

国家重大专项“大型特大型岩性地层油气田/区形成与分布研究”(2011ZX05001-001)。

吴官生