论法治及其示范性效应

2012-11-01吕承文

吕承文,马 波

(苏州大学 政治与公共管理学院,江苏 苏州 215123)

论法治及其示范性效应

吕承文,马 波

(苏州大学 政治与公共管理学院,江苏 苏州 215123)

法治的现实价值追求在于如何突破现实困境——斩断任何的与人治之间的瓜葛。现实中法治的困境在于法律制度运作不畅、权法关系失调及政民互动失序,其根本原因在于法治与人治之间的分水岭——评判标准的界定有失偏颇。只有确保法治中的评判标准的客观性、公正性及理性,才能摒除“人”的因素、发扬“法”的因素。要实现这样的价值目标,法治应当产生其内在的示范性效应供给。

法治;价值追求;示范性效应;供给

学界研究法治主要涉及两大学科,一为宏观研究各国的政治哲学,另一为微观观察现象的法理学。然而在这宏观与微观之间,也即作为价值目标追求的理念和作为运作方式手段的应用之间如何更好地衔接起来,学界似乎尚无定论。或许,从中观角度将理念与运作联系起来,对于我国当前政治建设现实更具有重大的价值意义。服务型政府是我国政治建设的重要内容,它基本涵盖了法治、民主、责任三大要素。这里,我们着重探讨法治的现实价值追求,旨在为我国政治建设(如服务型政府)铺垫基础,以求发挥其事半功倍之效。

一、现实的法治价值意义在于内生的示范性效应

多年来,我们热衷于人治法治之争,最终却无补于现实。当我们高倡法治时,仍不自觉地陷入“人治主义”的泥淖。尽管我们把法治阐述得头头是道,却仍然在实践中陷于种种混乱。我们是时候应当反思先前的认知,以找出认知与实践之间的偏差:人治与法治如何划分?我们需要什么样的法治?若干误区何在?很显然,如果这些基本问题弄不清楚,余下大谈方针措施纯属徒劳。

1.法治与人治之区别。人治本质是一种威权秩序下的拜权意识,主要表现为公共权力的人格化,即将权力依附于特定的人身之上,导致公共权力的非理性化的现象。针对特定的主体或事项以个人主观意愿来决断而非法律规则的方式来进行评价的人治模式很容易导致因人办事、以言废法,还会产生“公共权力的执掌者滥用权力、违背民意、独断专行、以言代法,以权谋私,将个人意志肆意置于法律和公益之上”[1]的后果。法治恰与此相反,它强调严格地服从法律的安排,防范“人去政息”的弊端。法治要求执法者首先带头模范守法,而后才是秉公执法。“法治中的法(非人格化)所依赖的标准比人治更为客观,更容易实施。”[2]然而,尽管人治与法治互相矛盾对立,但是人治并不一定排斥“法”的因素,只是其中的“人”的因素甚于“法”的因素;法治也不能完全排除“人”的因素,因为法律必须靠人执行,恰如西塞罗所言,法律是沉默的法官,而法官是会说话的法律。人治与法治的对立,并不一定意味着对情法因素的绝然扬弃。法治中必然存留适量的“人”的因素,然而,问题却在于“人”的因素如何被规制在法治框架之中,才能实现“制约公共权力与保障民众权利”的价值目标。

在我国传统哲学范畴中,人治与法治之分在于情法之争。然而,情法皆是良法之根本。过去“情法对立”的认识误区,无疑是导致现实中政治改革中采取遗患无穷的“一刀切”策略的重要根因。如何有效地避免法治向人治的倒退是我们政治改革的现实要求。因此,对于情(“人”的因素)与法(“法”的因素)的划分尚不足以明确界定人治与法治之间差别时,我们应当思考上述二者之间新的区分标准。

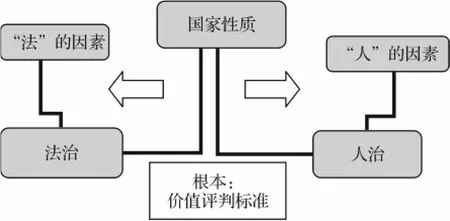

图1:人治与法治

笔者认为,情法同源,法是上升到国家(公共)意志的情,而情是沉淀于社会之中的法,二者之间应当存在一个根本上通用的价值评判标准来明晰界限。(参见图1)众所周知,现代法治追求公平、正义和民主等价值理念,而欲实现这种价值理念必须依靠一种客观且全民认可的评判标准,这便要求排斥人治中那种变动的主观意志标准。因此,价值评判标准是否客观、稳定将成为法治与人治之间的重要分水岭。只有确保法治源头(立法)成为一种客观、公正和理性的过程,才能从根本上保障法治框架中一系列现实运作能够符合法治的根本价值导向。

目前,我国整体上尚处在人治和依法治国混杂阶段,同时地方上又表现为不同层次的政府和不同发展程度的地区参差不齐的法治化特征。市场经济的发育程度及其所带来的社会转型力度和社会主义法治建设造成了我国这种法治建设深度的不均衡性。[3]高层次政府和经济发达地区,依法治国的色彩相对浓于人治;而低级别和经济欠发达地区,恰好有相反的情况。孙笑侠等人在对我国经济先发地区法治发展状况调查的基础上也发现了我国法治建设在地区性上的不平衡,由是提出了“地方法治先行”的观点。[4]这颇似可行,但是无论如何也无法想象仅凭浙江一省能够替代全国的情况。因为,法治建设必须是全国统一的(但不是“一刀切”的)状态,地方上各自凭借“法治”的工具化而形成的一个个市场独立体,恰是给人治的复辟及公权的腐败培育绝佳的温床。我们当前的法治思考现实立足点应是追求一种真正适合我国国情并且行得通的法治模式。这里,对法治模式的探究,应当注意以下两大方面的关键点:其一,作为良法之治的法治所依据的良法由于时代和国别不同,其所评判良法的客观、公正及理性的标准也会随之变化。因此,符合我国现实国情的良法应当是与现时代的根本正义价值理念及社会风俗相适应的。其二,有良法无良治也会使法治趋于虚无和紊乱。所以,良法一经制定,就应该能够得到全社会的普遍和严格的遵守。为了实现这样的目标,我们应当努力地在全社会范围内形成一种明确的区别于人治的法治状态。

2.法治内生的示范性效应。既然法治中“人”的因素不可避免,现实中法律必须通过人来得到执行,但又要防止“人”的因素不当泛滥,因此,法治中“人”的因素必须要约束得恰到好处。显然,对于法治而言,其自身显著的“法”的因素正是对“人”的因素最好的约束。欲实现这一目标就要保证法治中“法”的因素,也即正式的法律制度,能够在全社会中获得普遍性效果。其中,最好的办法莫过于“将法律清晰无误地展示于社会之中”。从法治的现实运作角度来看,它其实内生了一种示范性效应。如果法治能够在社会中具有清晰直观的现实特征,那么公共权力就无法肆意妄为,并且公众权利也终得到切实保障。法治便是这样一种能够致力于制约公权、保障人权的价值实现,在社会中树立法律普遍性特征,由此具有内在的示范性效应的制度框架。

作为法治内生特征,其示范性效应具有两个方面的意义。一方面,法治的示范性表明了社会中普遍遵守法律的效果状态。当所有人都在每个人的遵守而不违背法律之中看到了法治的至高无上性,他们就会从内心中将法治逐渐积淀成习惯。另一方面,法治的示范性亦说明了法律的良法本质,也即法律的可遵守性及其对人性、公益的认同。法治的示范性从根本上对人们的普遍遵守法律作出了深刻的要求,它从习惯(“人”的因素)与认同(“法”的因素)的互动中提出了内在含义。

3.法治示范性的要义。作为法治内在特征,法治示范性的要义在于清晰无误地将法律潜移默化为人们的习惯,最终促进法治社会的建立。法治的示范性要求在社会中统一法律适用,从而确立法律在公众心目中的神圣性与至高性。从法治的现实运作来看,法治示范性要求全社会对法律只能有一个或者连续贯彻宪法精神的一系列解释,由此人民或政府不能自行揣测法律,以防个人自利的感情因素对法律字面意思(成文法效应)的篡改或扭曲。从最终的法律实践效果来看,法治的示范性促使社会产生了一种近乎“盲从”的鱼贯从众效应,让人顿生一种习俗使然的印象。

由此,笔者认为法治示范性意味着统治社会的法律具有鲜明的行为方式、内容及效果等三个方面的构成要件:第一,行为方式。法律必须明确无误地告诉社会成员对某一行为的唯一方式——必然作为(义务)、可以作为(权利)、不可作为(惩罚),以致大家都按照同一种公意确认的规范方式行动。第二,行为内容。为了避免社会成员由于感情因素而产生偏见与误解,法律所规定的行为内容也必须是明确清晰的。出于保障与维护社会秩序的目的,“做什么”——允许性或禁止性、限制性的行为内容会深刻地影响人们对自身权益的评判结果。第三,行为效果。法治还要让社会成员清楚地知道国家与社会希望他(她)能够取得怎样的行动状态。这种效果范围的明确性及可控性将会进一步规范社会成员的公共行为,从而确保法治的社会根基稳固。

由于社会公共秩序容易被多元化的个人自利因素(即以感情为主导的“人”的因素)所破坏,法治必须产生出其内生的明示社会公共行动内容、方式及效果的示范性效应,才能使得法治状态最终成为现实。

二、现实中法治困境根因于示范性效应不足

我国法治建设现状是,法治理论和实际实践之间产生了脱节,全国统一的法治模式还未能确立起来。具体而言,现实法治困境主要表现为法律制度的运作不畅、公权与法律的关系混乱及政民之间互动的阻梗。

1.法律制度运作不畅。我国法律制度运作不畅的具体表现主要有法律体系不统一、政策缺乏连贯性、执法疲软及暴力执法等等。这种法律制度运作不畅,本质上是一种法治建构乏力的重要体现,其又细分为体制内和体制外两大方面:(1)体制内中央决策——地方执行的运动执法与地方上下级政策不衔接现象的根本原因在于中央与地方对法治建设的行动偏差(即基于不同的理解上有不同的行为结果);(2)体制外法治在国家与社会之间的指向偏差(即二者之间对法治的理解各异)造成法律得不到普遍遵守和法律的权威性被削弱的局面。法治的示范性效应不足对法律制度的现实运作难以产生有效的导向作用,致使法律权威在现实中受到极大挫伤。从中央到地方各级政府,乃至社会各个领域都将按照各自的利益偏好而非全社会公认的统一、理性的评判标准来衡量法治,这就使法律的普遍性遵守成为无源之水、无本之木。法律的普遍性价值追求必然地要求其内在的示范性效应能在现实中起到促进全社会法治共识的现实功效。

2.公权与法律关系失调。公共权力与法律关系处理失调的根本特征是法律对公共权力的制约不足,导致了公共权力的腐败,并恶性循环地强化社会“拜权意识”。倘若权力服从于法律的法治状态得不到有效实现,法治将陷于一种“海市蜃楼”的境地。因为公权力是法治建设中最基本的标的,也是评断法治运作效果的重要参考要素。事实上,公权逃脱于法律的控制是法治示范性不明确的一个重要表现。倘若公权运作在现实中有一套详细的、具体的和公开的程序机制,则公权就不可能从“法”的因素一边导向“人”的因素极端。法治的示范性效应就是要让全社会明白无误地知道公权是这样而不是那样的运作,必须符合唯一的客观、公认及理性的评判标准,才能被当做是实现了“有效制约公共权力,并保障了民众权利”的法治状态。

3.政民之间互动不畅。代表国家的政府与代表社会的民众共同构成了法治中“人”的要素,二者之间的互动关系决定了法治的运作状态。然而,现实中政府部门的暴力执法与民众的不合作正是法治的重要困境。一些政府部门习惯性的暴力执法,与民争利,导致民众习惯上排斥政府权力,乃至法律权威,误将法律的公共意志本质当做为政府权力的附庸,进而造成政民之间冲突对抗的局面。而政民之间互动失序根本上是由于法治示范性效应不足造成的。法治示范性效应不足就会导致政府与民众无法取得法治共识。法治的示范性效应可告诉人们实现法律普遍性遵守状态的唯一原则、方式。

我国法治困境现实表现是法治与人治之间界限模糊,深层次的原因在于其示范性效应不足。法治若无法明确地在社会中展示出来,其中的“人”的因素就会自发地泛滥,以致已建构的法治状态向人治倒退。我们必须使法治中“法”的因素外化出来以压制其中“人”的因素的泛滥,从而确保国家法律制度运作顺畅、权法关系和谐及政民互动有序的法治状态得到有效实现。因此,从根本上说,我国当前法治困境的突破有赖于法治示范性效应的供给。

三、现实中法治建设在于示范性效应供给

现代法治是基于人民民主政体之上,依据一种客观、公认和理性的价值标准来规范公共行动,内在地具有有章可循、有制可依的示范性效应,最终与人治有明显区分的政治运作状态。因此,现实中法治建设的根本必定在于其示范性的外在供给,使得法治能够在政民之间取得共识,促使法律在社会中普遍性遵守状态的实现。基于政民互动(法治共识)前提下的法治化进程应当是先由政府带头实现自身法治化,并将此示范效应推及民众,带动其法治化演进,最终实现二者的双向法治化互动,如图2所示:

图2:政民互动的法治化进程推想

法治示范性效应当由政府基于公共意志的前提下来供给,并将之遍及全社会。这里,所谓法治示范效应供给也就是让政府依据一种公开、客观与理性的评判标准(实际上就是法治本质的价值追求的现实化)将法律以一种清晰明确、仅此唯一的方式向全社会表现出来。示范性是法治内生的本质特征之一,它对法治实践效果具有不可忽视的影响作用。法治实践效果的目标状态为社会普遍处于一种共同的、可预期的公共行动状态之中,公共权力被严格地驯服于法律统治之下,而国家制度能够从法治行动的合法性及运作上获得强大的支撑保障。为了达到这样的制度建构目标,法治应当基于政民互动的基础上采取以下五大方面的措施,以通过法治内在的示范性效应从根本上推动法治的确立。

其一,唯一性。法治示范性效应严格要求法治在社会中的表现与反应是唯一的,任何人都必须按照这种唯一的方式来遵守法律规范,从而最大化地将法治中“法”的因素展现出来。我国现实中的法治困境本质上是法律的社会多头解释产生的矛盾冲突,因此,从当前国情现状出发,必然由政府(实质上更多的是人民立法机关,而行政意义上的政府只是立法后的表现机关)来供给法治示范性效应,以推动整个社会的普遍遵守。其中,政府带头模范遵守这种唯一的法治状态是唯一性体现的前提条件。

其二,稳定性。即便是法治能做到唯一表现,还不能足以说明法治的示范性效应已完全产生,其示范性效应产生还必须是稳定的、长久的,从而不受任何“人”的因素干扰,使得内镶于法治中的客观、公正及理性的评判标准能得到准确、清晰与无误的体现。

其三,共识性。法治能够有效地产生示范性效应,还有赖于其内在的客观、公正及理性的评判标准能够在社会中获得普遍广泛的共识,政府与民众之间的公共行为习惯建构于这种唯一的、长期稳定的和公认的公共状态效果之上。由此,无论是政府内在的“人”的因素(即公务员的感情因素)还是民众长期的感情偏好影响,都不能对这种已经建立在普遍共识基础上的社会法治理念产生根本性的冲击与破坏,从而使得法治确立的标志——法治社会最终实现。

其四,可预期性。法治内生的客观、公正及理性的评判标准还有另一项社会效果,就是人们可以据此判断各自及彼此公共行为的有效性、合法性或者推测其未来的公共行为的走向趋势。法治示范性效应的供给使社会中每一个人变成反思理性突出的复杂人(社会人、政治人、经济人等一系列行为特征的复合体),他们的公共行为变得可预期化、可预测化。这样,无论是在立法,还是行政或司法中,“人”的因素(感情偏好)就不可能再侵扰法治至高无上的权威性。当整个社会由理性而非感情主导时,法治将改变建构初期的脆弱形象而变得异常强大起来。

其五,互动性。法治示范性效应供给离不开社会中政府与民众的有效互动,它所要求的互动性特征确保法治不会在二者之间产生任何的脱节与缝隙,这一点使得现实中普遍性权威遭到破坏的法治困境能在社会中的各个方面、要素、结构上的有序互动与紧密衔接之中自动消解。国家对法律的普遍性价值解释与社会对之模仿辩证共生,恰是法治示范性的硬币两面。

法治示范性效应供给虽则表象上是自上而下的(由政府代表国家来供给),实质上它的目标却是自下而上的,即通过建构完善和理性的社会基础来回应国家法律制度的构建,从而产生良性循环的法治效果状态。所以,法治示范性供给不仅对法律的解释行为提出了至高的制度性要求,作为一种国家政治行为和一种社会公共行为,它应从根本上强调法治示范性中的唯一性、稳定性、共识性特征,而且还促使它对法治内在的本质价值追求的可预期性及互动性加以体现。一旦法治通过法律解释与公共宣传得到明确展现,社会模仿的鱼贯从众效应便会使法治沉淀为一种社会习俗,最终会为我国法治建设铺垫必要的社会基础。

[1]李龙.政治文明与法治国家[M].武汉:武汉大学出版社,2007:73.

[2]刘靖华,姜宪利.中国法治政府[M].北京:社会科学出版社,2006:127.

[3]沈荣华.中国地方政府学[M].北京:社会科学文献出版社,2006:99.

[4]孙笑侠,钟瑞庆.“先发”地区的先行法治化——以浙江省法治发展实践为例[J].学习与探索,2010,(1).

D920.4

A

1002-7408(2012)02-0082-03

国家社科基金重大课题“地方服务型政府构建路径与对策研究”(09ZD063)阶段性成果。

吕承文(1987-),男,江西九江人,苏州大学政治与公共管理学院行政管理硕士研究生,研究方向:地方政府理论;马波(1983-),男,河南安阳人,苏州大学政治与公共管理学院行政管理硕士研究生,研究方向:公共政策与事务管理。

[责任编辑:张亚茹]