酯化交联木薯糊精的制备及其在微胶囊中的应用

2012-10-25陈倩雯郑为完高媛媛

陈倩雯,郑为完,刘 凡,高媛媛,葛 辉

(南昌大学食品科学与技术国家重点实验室,江西南昌 330047)

酯化交联木薯糊精的制备及其在微胶囊中的应用

陈倩雯,郑为完*,刘 凡,高媛媛,葛 辉

(南昌大学食品科学与技术国家重点实验室,江西南昌 330047)

为获得新型微胶囊粉末油脂的乳化性壁材,以实验室自制的木薯糊精为原料,三偏磷酸钠(STMP)为交联剂进行交联,再进行辛烯基琥珀酸酯化,合成了酯化交联木薯糊精,并研究了其性质及其在微胶囊粉末油脂中的应用。结果表明,制备的酯化交联木薯糊精具有较低的粘度和良好的乳化性;作为乳化性壁材制备微胶囊粉末油脂时,复原乳状液呈乳白色,粒度分布窄;颗粒呈球状,形态均一;包埋率高达94%以上,表面油含量低,包埋效果良好。

三偏磷酸钠,辛烯基琥珀酸酐,木薯糊精,微胶囊

随着食品技术的不断发展,食品加工工艺有很大的改变,新的工艺对淀粉性质提出了更高的要求[1]。因此,人们通过物理、化学等方法对淀粉加以处理,或降解或赋予新的官能团[2],以改善淀粉的性能,使之更加符合实用的要求。交联淀粉具有糊化液透明,抗酸碱,稳定性好,乳化性好及良好的保水性能等特点[3-4]。辛烯基琥珀酸淀粉酯是一种安全性高的乳化增稠剂,广泛应用于微胶囊、食品、医药等行业。近年来,变性淀粉应用于食品原料的微胶囊化的研究越来越多,引起国内外学者的广泛关注,但真正适合用于微胶囊的变性淀粉并不多。低葡萄糖当量值的糊精降解程度低,保留了一些原淀粉的性质,同时破坏了结晶区,使其更容易进行改性,并且接枝均匀。本实验以实验室自制的木薯糊精为原料,将其双重改性,先进行交联再进行酯化,并对其性质及其在微胶囊粉末油脂中的应用进行了研究。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

实验室自制木薯糊精(DE值为4);三偏磷酸钠;辛烯基琥珀酸酐;氯化钠;氢化椰子油;三聚甘油酯;糖浆;氢氧化钠;钼酸铵;抗坏血酸;浓硫酸;浓硝酸;盐酸;石油醚(AR级,60~90℃沸程);乙醚;浓氨水;无水乙醇(AR级)。

NicoLet傅里叶变换红外光谱仪 美国热电尼高力公司;SRH 1000-70高压均质机 上海申鹿均质机有限公司;Nicomp380 ZLS激光纳米粒度测定仪 Santa barbara,California,USA;MDR.P-5离心压力喷雾干燥机 锡山市现代喷雾干燥机厂;RE-52AA旋转蒸发器 上海亚荣生化仪器;FEIQUANTA 200F环境扫描电子显微镜 美国FEI公司;NDS-8DJ数字粘度计

上海精密科学仪器有限公司;GKC可控硅恒温水浴锅 上海锦屏仪器仪表有限公司;pHS-2C酸度计 上海梅特勒—托利多仪器有限公司;电热鼓风干燥箱 上海一恒科学仪器有限公司;8500紫外-可见分光光度计 上海天美科学仪器厂。

1.2 实验方法

1.2.1 酯化交联木薯糊精的合成工艺

1.2.1.1 交联木薯糊精的制备[5]称取自制的木薯糊精30g,配制成40%的糊精乳,加入3%NaCl,用0.5mol/L的氢氧化钠调节体系的pH至10,然后加入2%的三偏磷酸钠,于40℃下反应2h。反应完毕后,用盐酸溶液调节体系的pH至6.5,用蒸馏水洗涤2~3次,在45℃下烘干,粉碎、过筛,得到交联木薯糊精。

1.2.1.2 酯化交联木薯糊精的制备[6]称取交联木薯糊精30g,配成40%的溶液,用5%的氢氧化钠溶液调节体系的pH为8.5,缓慢滴加辛烯基琥珀酸酐(用无水乙醇稀释10倍),在35℃的恒温水浴锅中反应,用3%的氢氧化钠溶液维持体系的pH为8.2~8.8,反应3h。反应完毕后,用盐酸溶液调节体系的pH至6.5,用蒸馏水洗涤2~3次,在45℃下烘干,粉碎、过筛,得到辛烯基琥珀酸交联木薯糊精酯。

1.2.2 交联木薯糊精磷含量及取代度的测定 参照磷钼酸铵法[7]。

1.2.3 辛烯基琥珀酸交联木薯糊精酯取代度测定[8]称取5.0g样品于100m L烧杯中,用无水乙醇润湿,加25m L 2.5mol/L盐酸-乙醇溶液,磁力搅拌30min后,加100m L 95%乙醇继续搅拌10m in。将样品倒入砂芯漏斗抽滤,用90%乙醇洗涤至无Cl-(用0.1mol/L硝酸银检验)。将样品烘干,称取纯净样品1.0g,加100m L蒸馏水于250m L锥形瓶中,沸水浴加热至溶液澄清,加2滴酚酞,趁热用0.1mol/L NaOH滴定至终点,并按下式计算取代度:

式中:162.4—葡萄糖残基摩尔质量(g/mol);210—辛烯基琥珀酸酐摩尔质量(g/mol);A—每克样品所耗用0.1mol/L NaOH标准溶液的物质的量(mmol/g);C—NaOH标准溶液浓度(mol/L);V—样品滴定所耗用NaOH标准溶液体积(m L);W—样品质量(g)。

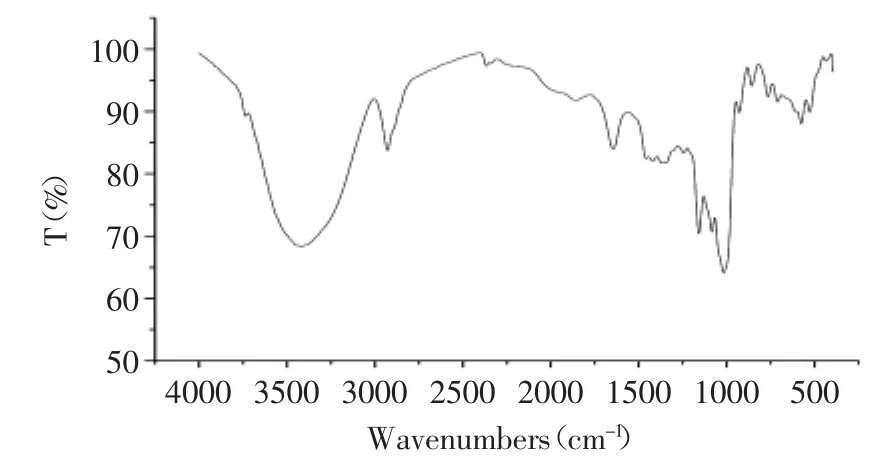

1.2.4 红外光谱结构分析 采用傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)记录干燥的自制木薯糊精,交联木薯糊精,酯化交联木薯糊精的KBr压片的吸收峰。红外光谱仪的波长宽度设定为400~4000cm-1。分析前,样品需在105℃条件下干燥12h以避免样品中少量水分的影响。

1.2.5 表观粘度的测定[9]将自制木薯糊精、交联木薯糊精和酯化交联木薯糊精分别配成5%的糊精乳,沸水浴加热30m in,充分糊化,静置冷却,在室温下用旋转粘度计测其表观粘度,重复三次,取平均值。

1.2.6 透明度的测定[10]将自制木薯糊精、交联木薯糊精和酯化交联木薯糊精分别配成1%的糊精乳,沸水浴加热10m in,使其充分糊化,冷却,以蒸馏水为空白,用1cm比色皿,在680nm下测定其透光率。

1.2.7 乳化性和乳化稳定性的测定[11]乳化能力及乳化稳定性以乳化能力指数EAI和乳化稳定指数ESI表示,分别选取自制木薯糊精、交联木薯糊精和酯化交联木薯糊精,具体操作如下:称取5g样品,溶入50m L去离子水中,边搅拌边缓慢滴加液体石蜡15m L,然后用超声波乳化(功率600W)5m in,制成乳状液,用微量注射器从底部抽取乳状液100μL,立即与50m L 0.1%SDS溶液混合,然后用分光光度计在500nm处测其吸光值,10m in后再重新测定吸光值Et。开始的吸光值E0(0m in)即表示为EAI。ESI定义为:

ESI越大则乳化能力越强,ESI越大表示乳化稳定性越差,ESI最小为1。

1.3 酯化交联木薯糊精在微胶囊中的应用

1.3.1 微胶囊粉末油脂的制备 基本配方为:氢化椰子油:30%,酯化交联木薯糊精:6%~10%,三聚甘油酯:1.3%,糖浆(以干基计):58.7%~62.7%,最后加水配成40%的溶液。

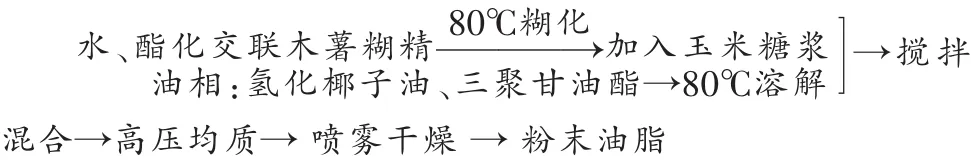

微胶囊粉末油脂的制备采用的是喷雾干燥方法。其工艺流程为:

1.3.2 乳状液的粒度分布测定 将粉末油脂的复原乳状液稀释一定的倍数,用激光纳米粒度测定仪测定其粒度分布和平均粒径。并间隔一定的时间再重测,探索其粒度分布的变化规律。

1.3.3 复原乳状液状态的观察 称取不同压力处理的微胶囊粉末油脂10g,用100m L 80℃以上的热水溶解,充分搅拌,观察乳状液的颜色、表面是否结膜、倾斜后有无挂壁,并将乳状液在室温放置24h,观察其稳定性。

1.3.4 总油含量的测定 采用碱性乙醚法[12],在碱性条件下,破坏粉末油脂的脂肪球膜,将非脂成分溶解于氨-乙醇溶液中,而脂肪游离出来,再用乙醚-石油醚提取出脂肪,蒸馏去除溶剂后,就得到粉末油脂产品中的总油含量。

1.3.5 表面油含量的测定[13]及包埋率的计算 准确称取质量(m)为2~3g微胶囊粉末油脂产品于100m L烧杯中,用40m L石油醚在轻微搅拌下准确浸提1m in,立即用G3砂芯漏斗抽滤,再用25m L石油醚洗涤滤渣40s,立即抽滤,将滤液转移至已恒重量的锥形瓶(m1)中,回收石油醚后,在65℃下烘干至恒重(m2)。表面油含量为:

1.3.6 微观结构的扫描电镜(SMF)观察 在环境扫描电镜(ESEM)样品台上撒少许微胶囊粉末油脂,去掉多余的粉末,观察表面超微结构。

2 结果与分析

2.1 红外光谱结构表征

图1~图3分别是木薯糊精、交联木薯糊精和酯化交联木薯糊精的红外光谱图。一般在聚合物结构分析中,P=O伸缩振动出现在1400~1150cm-1,P-O-P键在1055~915cm-1有一强吸收[14]。从图2中可以看出,交联木薯糊精与原木薯糊精相比,其红外光谱图没有明显变化,这可能是由于交联木薯糊精的结合磷含量很低,交联木薯糊精的磷酰键不明显。在图3中,酯化交联木薯糊精的红外光谱在波数为1724cm-1处有明显不同,证明检测到羰基的伸缩振动峰,说明辛烯基琥珀酸酐与交联木薯糊精发生了酯化反应,并以酯键的形式与淀粉葡萄糖上羟基相连[15]。另外,图3中1573cm-1处出现新的特征峰,这是由RCOO-的不对称伸缩振动引起的。

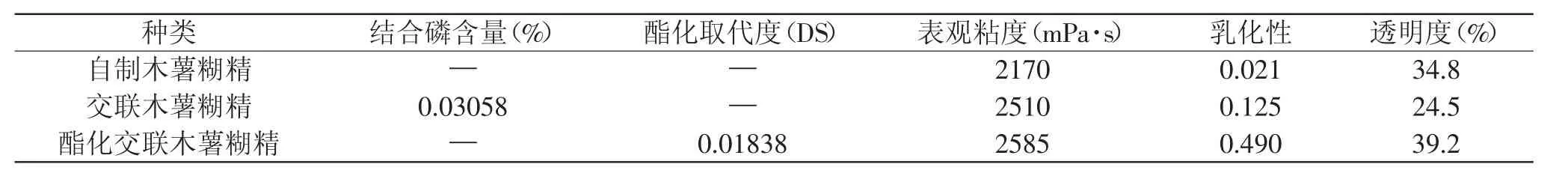

表1 酯化交联木薯糊精的性质Table 1 The properties of cross-linked and esterified cassava dextrin

图1 自制木薯糊精红外光谱图Fig.1 IR spectrogram of cassava dextrin

图2 交联木薯糊精红外光谱图Fig.2 IR spectrogram of cross-linked cassava dextrin

图3 酯化交联木薯糊精红外光谱图Fig.3 IR spectrogram of cross-linked and esterified cassava dextrin

2.2 酯化交联木薯糊精的性质表征

从表1可以看到,木薯糊精经交联后,虽然结合磷含量很小,交联度很低,但其粘度变化却很明显,而乳化性有一定程度的提高,透明度降低。酯化后,粘度略有升高,乳化性和透明度明显升高,这是由于酯化后,引入的新的亲水性基团羧基,能很好的结合水分子,但酯化反应引入的烯基长链是疏水基团,对水的结合又有一定的负面影响,两者的综合作用使得酯化后的糊精乳化性显著提高,透明度升高但趋势不是很明显。

2.3 微胶囊粉末油脂的表面油、包埋率结果分析

从表2可以看出,将酯化交联糊精作为乳化性壁材对椰子油进行包埋,酯化交联木薯糊精用量在6%~10%时对表面油含量和包埋率基本没有影响,表面油含量为1.6%左右,包埋率在94%以上。表明微胶囊化效果好。

表2 微胶囊油脂粉末的表面油和包埋率Table 2 The contentof surface oil and encapsulation efficiency ofmicrocapsules

2.4 微胶囊复原乳状液的粒度分析

图4、图5分别是刚包埋和贮藏六个月后的微胶囊粉末油脂复原乳状液的粒径分布图,从图中可以看出,刚包埋的微胶囊粉末油脂平均粒径为290nm,粒径分布窄,贮藏六个月后其粒径分布稍变宽,平均粒径变化不大,说明在贮藏过程中,油脂渗透、聚集变化不明显,包埋效果好。

图4 微胶囊粉末油脂复原乳状液粒径分布图Fig.4 Particle size distribution of the reconstituted emulsion of freshlymicrocapsules

图5 贮藏六个月后的复原乳状液的粒径分布图Fig.5 Particle size distribution of the reconstituted emulsion of storedmicrocapsules

2.5 微胶囊粉末油脂复原乳状液的性状

将微胶囊粉末油脂用80℃的热水冲泡,得到的复原乳状液呈乳白色,溶解分散性好,细腻均匀,表面无结膜,无油花,倾斜后无粒子挂壁,在室温下静置24h后,复原乳状液仍为均匀的悬浮液,无沉淀,无分层,表面无结膜,表示稳定性好。说明将酯化交联木薯糊精作为乳化性壁材应用于微胶囊粉末油脂中,包埋效果良好。

2.6 微胶囊粉末油脂电镜扫描分析

图6酯化交联木薯糊精添加量为8%时的微胶囊粉末油脂的表面结构照片,从图中可以看出,微胶囊颗粒基本呈球状,外形圆整,并且表面光滑、致密、无裂纹。说明将酯化交联木薯糊精作为一种乳化性壁材,所得到的微胶囊颗粒结构致密,没有出现裂痕、破壁和渗漏等现象,包埋效果良好。因此,酯化交联木薯糊精可作为一种新型的乳化性良好的壁材。

图6 微胶囊粉末油脂的电镜扫描图(×4000、×15000)Fig.6 Scanning electronmicrographs ofmicrocapsule powder oil(×4000、×15000)

3 结论

以自制木薯糊精为原料,先进行交联,再进行辛烯基琥珀酸酯化,合成了酯化交联木薯糊精。通过双重改性,木薯酯化糊精的性质发生了很大改变,它不仅保留了单一变性糊精的优良性质,还使其性能得到进一步的改善,黏度上升,透明度升高,乳化性显著提高等。另外,以糊精为原料进行改性可以替代辛烯基琥珀酸淀粉酯由于粘度过大而在微胶囊的应用中有一定的限制。

将合成的酯化交联木薯糊精作为一种新型的乳化性壁材应用于微胶囊的包埋中,通过对所包埋的微胶囊粉末油脂的性质研究,加入6%~10%的酯化交联木薯糊精,即可得到包埋效果很好的微胶囊,其复原乳状液呈乳白色,粒径分布窄,平均粒径小,贮藏过程中粒径分布无显著变化,稳定性好;表面油含量为1.6%左右,包埋率高达94%以上;微胶囊表面结构致密,无裂痕,颗粒圆整。

[1]于淼,邬应龙.交联甘薯淀粉的制备及性质研究[J].中国酿造,2011(8):94-97.

[2]Singh J,Kaur L,McCarthy OJ.Factors influencing the physico-chemical,morphological,thermal and rheological properties of some chemically modified starches for food applications—A review[J].Food Hydroclloids,2007(21):1-22.

[3]张燕萍.变性淀粉制作与应用[M].北京:化学工业出版社,2001:167-169.

[4]Xiao HX,Qin QL,Xia XJ,et al.Rheological properties of sweet potato starch before and after denaturalization[J].Journal ofCentral South University of Technology,2008,15(1):500-505.

[5]梁勇,张本山,杨连生,等.三偏磷酸钠交联玉米淀粉颗粒膨胀历程及结构特征[J].无锡轻工大学学报,2001,20(6):564-567.

[6]许婉澜,尹红,陈志荣.辛烯基琥珀酸糊精酯的制备与性能研究[J].中国食品学报,2007,7(6):64-70.

[7]B/T 12092-1989,淀粉及其衍生物磷总含量测定方法[S].

[8]张友松.变性淀粉的生产与应用手册[M].北京:中国轻工业出版社,1999:349-350.

[9]李兆丰,顾正彪.酸解氧化淀粉的制备及其性质的研究[J].食品与发酵工业,2005,33(2):14-17.

[10]Craig SA,Maningat CC,Seib PA.Starch Paste Clarity[J]. Cereal Chemistry,1989,66(3):173-182.

[11]阳元娥.辛烯基琥珀酸淀粉酯的制备及其在微胶囊壁材中的应用研究[D].广州:华南理工大学,2003.

[12]无锡轻工大学,天津轻工业学院.食品分析[M].北京:中国轻工业出版社,2005:124-125.

[13]徐满清,郑为完,祝团结.花生蛋白部分水解制取微胶囊速溶花生粉壁材的研究[J].南昌大学学报:工科版,2004,26(1):81-84.

[14]黄立新,周家华,等.酯化交联淀粉反应及性质的研究[J].无锡轻工大学学报,2001,20(1):6-10.

[15]Song XY,He GQ,Ruan H.Preparation and properties of octenyl succinic anhydride modification early indica rice starch [J].Starch,2006,58(2):109-117.

Preparation of cross-linked and esterified cassava dextrin and its app lication in power oilm icrocapsules

CHEN Qian-wen,ZHENGW ei-wan*,LIU Fan,GAO Yuan-yuan,GE Hui

(State Key Laboratory of Food Science and Technology,Nanchang University,Nanchang 330047,China)

To obtain new wallmaterial used in oilm icrocapsule,the mod ified dextrin was p repared firstly by the cross-linking cassava dextrin w ith sodium trimetaphosphate as the sod ium trimetaphosphate agent,and then esterified w ith oc tenyl succinic anhyd ride.The p roperties and app lication of c ross-linked and OSA cassava dextrin was studied.The results showed that the modified dextrin had a lower viscosity and fine emulsification. The synthesized dextrin esters used as wallmaterial in m icrocapsulation w ith an embedding ratio of 94%,which the content of surface oilwas low.The reconstituted emulsion ofm icrocapsule disp layed a narrow partic le size distribution spectrum.Microcapsule partic les were spherical,smooth,morphologicaluniform ity.

sodium trimetaphosphate;octenylsuccinic anhyd ride;cassava dextrin;m icrocapsule

TS201.1

B

1002-0306(2012)22-0280-04

2012-08-10 *通讯联系人

陈倩雯(1988-),女,硕士研究生,研究方向:食品化学与分析技术。