土地集约化利用与经济增长关系面板数据分析

2012-10-19■宋珂

■ 宋 珂

(天津师范大学经济学院,天津 300387)

1 精明增长理念与土地集约化利用程度的概述

在20世纪90年代中期,精明增长的术语出现。它首先源于民众对城市蔓延问题的关注、开放空间的消失、农业用地减少及土地使用和运输政策之间的分离。“精明增长”的目标是通过规划紧凑型社区,充分发挥已有基础设施的效力,提供更多样化的交通和住房选择来控制城市蔓延。“精明增长”是一项将交通和土地利用综合考虑的政策,促进更加多样化的交通出行选择,强调必须在经济增长和保持生活质量之间建立联系,并将开敞空间和环境设施的保护置于同等重要的地位。

“精明增长”倡导遏制城市扩张,鼓励在现有城区的界限之内进行开发,改善社区、促进经济、保护农田和开敞空间,寻求的正是土地的综合利用,是一种可持续发展的土地利用模式。显然,为了实现可持续发展的目标,各国政府应将土地利用规划体系视为可持续性发展战略的核心。在土地利用和开发过程中,可以通过将开发引导到现有的城区而不是边缘地带或绿地,以及鼓励高密度开发和综合利用,即推动土地密集化的进程来实现持续性。

2 我国土地利用现状

当前,中国城镇化进程中已出现了大量的土地闲置,城市边缘区、开发区土地低效使用等种种问题。

(1)土地闲置现象严重。土地盲目蔓延是每个城市都面临的,但是盲目蔓延的同时我们并没有注意城市中心或是一些商业经济圈旁还有大面积的城市闲置空地。而这些空地没有处理好,城市政府又在盲目建设开发区,既占用了农用地,又造成了环境污染,衍生了很多问题。

(2)土地利用效率低、土地浪费现象严重。不仅粗放利用浪费大量土地,土地利用低效率还体现在住宅方面。许多地方并没有结合实际情况建造适合居民的紧凑型住房,使得住房难问题一直没有得到妥善解决。

(3)用地结构不合理。据国家标准的《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)规定,合理的城市用地结构是生活居住用地占40%~50%,工业用地占10%~15%,道路广场用地占8%~15%,绿地占8%~15%。

而据2008年对我国55个城市的调查,生活用地占37%,工业用地占27.5%,道路广场用地占6.5%,绿化占5%。显然,我国工业用地比例偏高,居住用地偏低,道路广场和绿地不足。

应尽快调整策略,借鉴“精明增长”理念,转变土地利用模式,抛弃以外延扩张为主的粗放式发展,向以内涵增长为主的集约式发展转变,提升城市功能,促进能源、资源的高效利用。

3 我国城市土地集约化利用与经济增长关系的实证检验

3.1 计量模型建立与数据处理

3.1.1 模型设定

根据上文提到的我国土地利用的现状以及精明增长理念所提出的在生态均衡发展的原则基础上,我们认为人均住宅面积X1(平方米)和人均农业用地面积X2(平方米)这两个变量对地均GDP(万元/平方公里)Y影响较为明显,并在此基础上建立本文的基本模型。对于2003年到2008我国土地利用情况进行分析,以寻求未来更好的发展方向和目标。因为中国国土面积大,不同地区的利用情况相差甚远,所以将31个省、市、自治区(除港、澳、台)分为东部、西部和中部进行比较。模型公式如下:

3.1.2 数据来源与处理

本文选择的样本包括全国31个省、市、自治区(除港、澳、台)6年的面板数 据。本文实证研究中所使用的数据主要来源于《中国统计年鉴》2004年至2009年和《中国城市统计年鉴》2004年和2009年。为消除时间价格指数的影响,本文以2003年为基期,用消费者物价指数(Consumer Price Index)对其它年份各个省、市、自治区的单位面积固定资产和地均GDP进行调整。

3.2 模型的面板数据分析

3.2.1 面板数据的单位根检验

经检验结果表明,该数据是平稳的,可以在该基础上进行回归分析。

3.2.2 面板模型选择

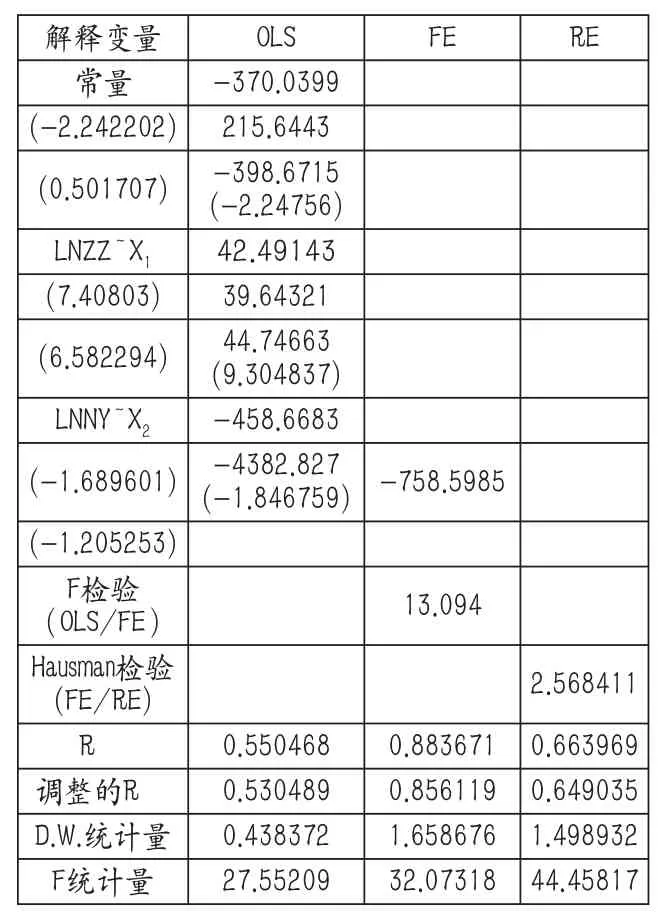

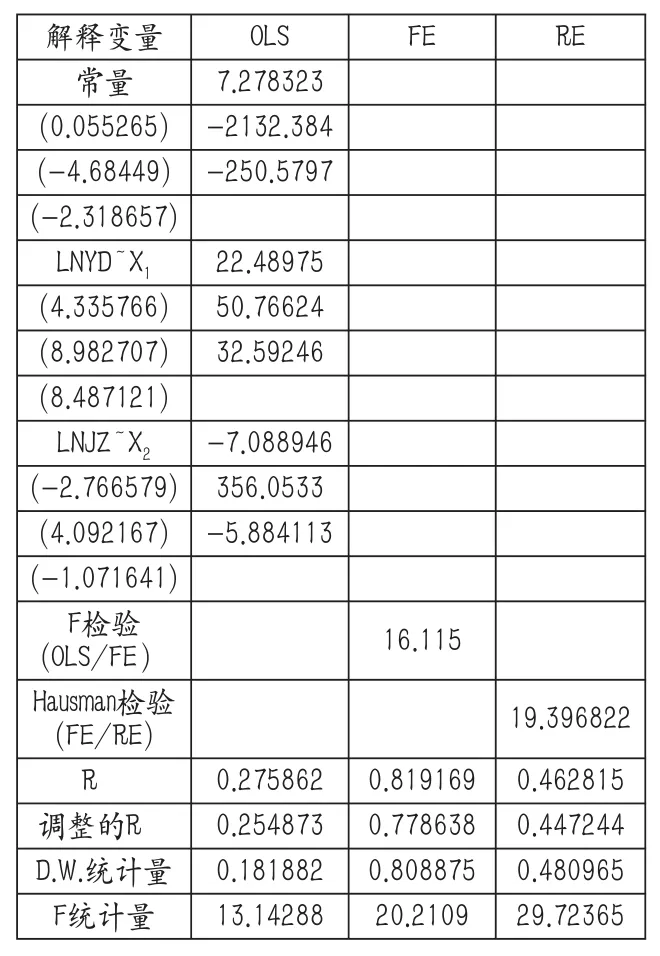

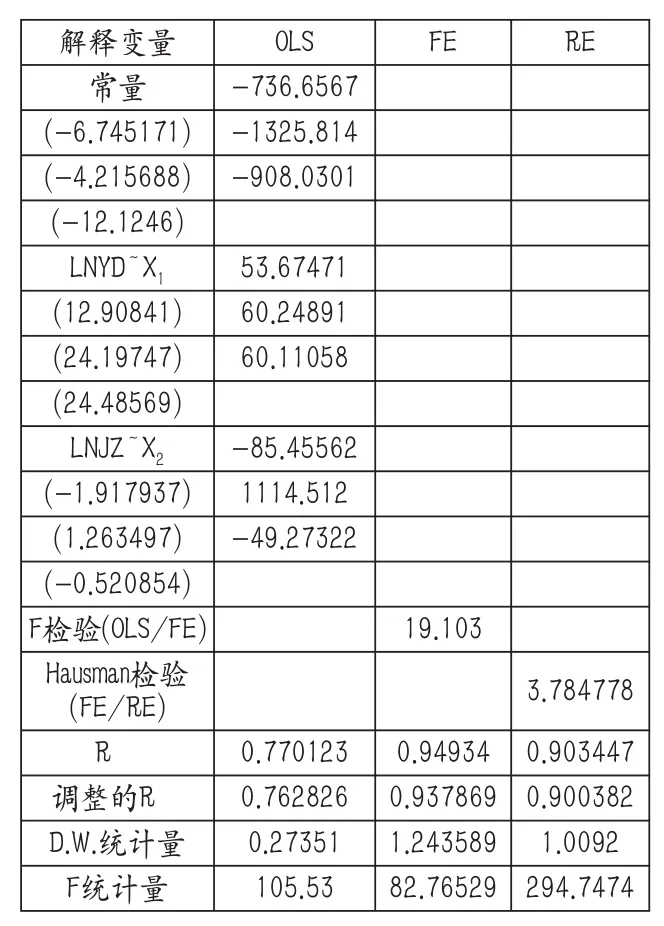

模型的回归结果如表1所示。

3.2.3 计量结果分析

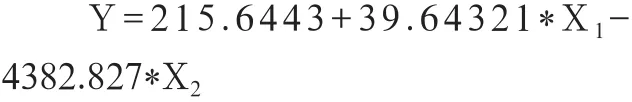

东部:

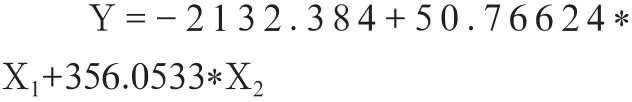

西部:

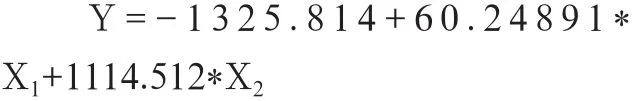

中部:

从上述计量结果分析中可以明显看到人均住宅建筑面积和人均农业用地面积确实影响了地均GDP,也就是经济发展。从东部的结果来看,土地集约化利用程度越高,单位面积土地带来的经济效益也会增加。在西部这样的土地面积大的区域中,还是应该走集约化的道路。土地资源都是有限的,西部存在着多种多样的地形地貌,人们应当积极合理地适度开发,把一些能利用的土地利用起来。在中部省份中,农业用地具有很大的开发潜力。所以,如果这些地区能够走上集约化利用土地的道路,在合理开发的同时又不浪费农耕地,这样中部崛起的宏伟蓝图将会早日实现。

东部:

表1:模型的回归结果

西部:

解释变量 OLS FE RE常量 7.278323(0.055265) -2132.384(-4.68449) -250.5797(-2.318657)LNYD~X1 22.48975(4.335766) 50.76624(8.982707) 32.59246(8.487121)LNJZ~X2 -7.088946(-2.766579) 356.0533(4.092167) -5.884113(-1.071641)F检验(OLS/FE) 16.115 Hausman检验(FE/RE) 19.396822 Rimages/BZ_212_1006_1178_1036_1210.png 0.275862 0.819169 0.462815调整的Rimages/BZ_212_1050_1223_1080_1255.png 0.254873 0.778638 0.447244 D.W.统计量 0.181882 0.808875 0.480965 F统计量 13.14288 20.2109 29.72365

中部:

注:统计数据由隔年的《中国统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》整理而得,括号内数值为回归系数的t值

(1)人均住宅面积。不论是东部、中部还是西部,都可以看到住宅对经济发展起着很重要的积极作用。土地是人们生存和生产的载体,住宅建设又是土地利用中最重要的一部分。应在保障安全的前提下,以增加住宅层数来增加人均住宅建筑面积,不仅满足了大量人口对住房的需求,缓解了住房紧张的现状,还节约了土地用以开发其他生活设施、绿地或景观,提高人们的生活质量。

要防止部分开发区盲目建设,既占用了农用地,又造成了环境污染等衍生问题。在房地产开发中,高档宾馆、酒店、大型商场、人造景点、高尔夫球场等设施的开发过热,而居民迫切需要的经济适用房的开发建设不足,与之相配套的绿地、体育场地、停车场等公共设施的建设更显得不足,造成土地利用结构新的不平衡。这些是东部、中部一些省市需要注意的问题。

(2)人均农业用地面积。在东部,经济的发展并不依赖农耕地这一方面,东部的城市主要是靠开发房地产和其他一些大型商场来带动经济发展,所以农业用地多对其经济发展的促进作用并不明显。在西部和中部,人均住宅面积和农业用地对该地区的经济发展都起着重要的作用。东部的人口密集度远远大于西部和中部,东部的住宅建设用地开发相对比较完善。西部和中部占据中国大部分面积,而人口密集度远远没有东部大,所以住宅的开发仍是这些地区经济发展的主要驱动力。

4 进一步提高土地集约化利用程度的政策建议

通过上述面板数据的分析,根据选取变量的分析结果和精明增长理念提出以下几点城市土地利用建议:

4.1 合理调整用地结构

对存量土地的置换,对原有的土地进行第二次开发或内涵性再开发, 有助于完善基础设施,优化用地结构,提高土地利用效率。应在规划的引导下,运用土地级差地租的经济杠杆,从调整产业结构入手,将不宜在城区发展的工业企业外迁,提高城区土地的社会和生态效益,腾出用地发展金融、商业、贸易、管理、服务业等。要走“降低建筑密度的同时适当提高建筑容积率”的内涵用地之路。考虑到现代经济发展和生态环境的结合,必须保持一定的绿化用地和自然活动空间。总之,要使土地利用率尽可能地大,必须合理开发和利用土地立体空间,降低用地成本,从而使土地资源得以优化配置。

4.2 运用科学规划,提高土地利用的综合效益

制定科学合理的规划,包括城市规划和土地利用规划。规划要以经济和社会发展为依据,既满足当前经济发展的合理用地要求,又切实保护土地尤其是耕地资源。政府要把节约和合理利用土地资源的基本原则贯彻于城市规划、建设和管理的始终,严格控制建设用地规模。经济建设和发展要严格按照经批准的规划,从实际出发,量力而行,分步实施。为了有利于可持续发展,每个地区都应该“留有余地”,不宜把可建设用地在近一、两代人甚至一、两届政府手里开发完。因此,要科学制定近期建设规划及至年度发展计划,确定阶段性用地规模控制目标,并以此加强土地供应计划的管理。

4.3 强调土地使用功能的适当混合

当今世界进入知识经济、信息社会,为建立综合功能区创造了条件。例如根据产业链将相关的服务性产业(信息、金融、贸易、教育、研究以及生活服务等)加以组合。但综合绝非拼合,综合不是没有边界,孤立的工厂、商店、住宅、公园转化为一定规模的工业园区、居住小区、商业街区、绿色走廊和成片绿地。居住地与工作场所之间的距离应尽可能接近,避免再出现工作与居住明显分区的现象,贯彻紧凑社区、就近就业、较低的开发成本和环境成本、尊重自然生态、混合土地使用等原则。

更需要强调的是,土地集中是相对的,人们既要注意提高土地利用效率,又要重视提升人居环境品质,以求得土地经济效益、生态效益和社会效益的动态平衡,避免由低密度开发模式走向超高强度开发模式的极端。土地是生产要素中不可或缺的一部分,只有掌握好土地利用,经济发展才是健康可持续的。

[1]梁湖清.生态城市土地可持续利用[M].广东:广东经济出版社,2003:195-230.

[2]连玉明.中国城市蓝皮书[M].北京:中国时代经济出版社,2003:67-90.

[3]赵贺.中国城市土地利用机制研究[M].北京:经济管理出版社,2004:77-120

[4]高毅存.城市规划与城市化[M].北京:机械工业出版社,2004:162-198.

[5]郭培章.中国城市可持续发展研究[M].北京:经济科学出版社,2004:34-60.

[6]卢新海.开发区发展与土地利用[M].北京:中国财政经济出版社,2005:44-60.

[7]关涛,宁晓杰.经营城市土地若干问题的战略思考[J].规划研究,2005(4):45-50.

[8]张文霖.主成分分析在SPSS与因子分析异同分析[J].理论与方法,2006(7):17-22.

[9]龚兆先,周永章.环城绿带对城乡边缘带景观的促进机制[J].城市问题,2005(4):90-92.

[10]张明,丁日成.土地使用与交通的整合:新城市主义和理性增长[J].城市发展研究,2005(4):38-43.