RC框架节点柱端碳纤维加固强柱弱梁效果

2012-08-28郝泽静王兴国宋珂葛楠

郝泽静,王兴国,宋珂,葛楠

(河北联合大学,河北省地震工程研究中心,河北唐山 063009)

0 引言

对于钢筋混凝土框架结构,我国现行《建筑抗震设计规范》(GBJ50011-2001)规定结构设计时要满足“强柱弱梁”的设计目标,但在“强柱弱梁”验算时仅考虑梁的抗弯承载力,这对预制板或没有楼板的框架结构是可行的,而对常见的现浇钢筋混凝土框架结构,由于没有考虑现浇楼板内钢筋对梁抗弯承载力提高的影响,将会导致按“强柱弱梁”设计的结构在地震时实现不了真正的“强柱弱梁”,相反为“强梁弱柱”。汶川地震震害调查表明[1],现浇钢筋混凝土结构普遍表现为“强梁弱柱”,说明在抗震设计“强柱弱梁”验算时不考虑现浇板的作用是实现不了“强柱弱梁”这个设计目标的[2]。目前,我国存在大量的“强梁弱柱”结构,这些结构抗震性能较差,成为不可忽视的安全隐患。对这类现有结构采取何种加固措施,提高其抗震性能,使“强梁弱柱”转化为“强柱弱梁”,是一个重要的研究课题。

对于已建结构的加固,在柱端粘贴碳纤维(Carbon Fiber Reinforced Plastics,CFRP)是常用的加固方法。冼巧玲等提出了用碳纤维布加固平面框架中间节点和空间框架中间节点的抗震加固新方法[3],通过5个框架中间节点(其中2个为拟三维节点)的足尺拟静力试验,并用有限元软件ANSYS进行了分析,结果表明对平面框架梁柱节点,碳纤维加固节点方法能显著改善构件的延性,承载力也有一定的提高,能够提高节点的屈服强度、极限强度和屈服后刚度,加固效果明显。另外一些有关应用碳纤维加固框架节点的研究也有类似的结论[4-8]

但对于框架结构来说,所存在的问题并不体现在柱端、梁端承载力的不足,而是二者相对的强弱问题。因此若只在柱端粘贴碳纤维布,而梁端不粘贴,则柱端承载力得到加强,有可能实现“强柱弱梁”的效果。本文利用有限元软件ANSYS对柱端粘贴碳纤维的框架节点的拟静力反应做了分析计算,并将计算结果与普通梁柱节点的计算结果对比,评价改进“强柱弱梁”节点的效果。

1 节点分析模型

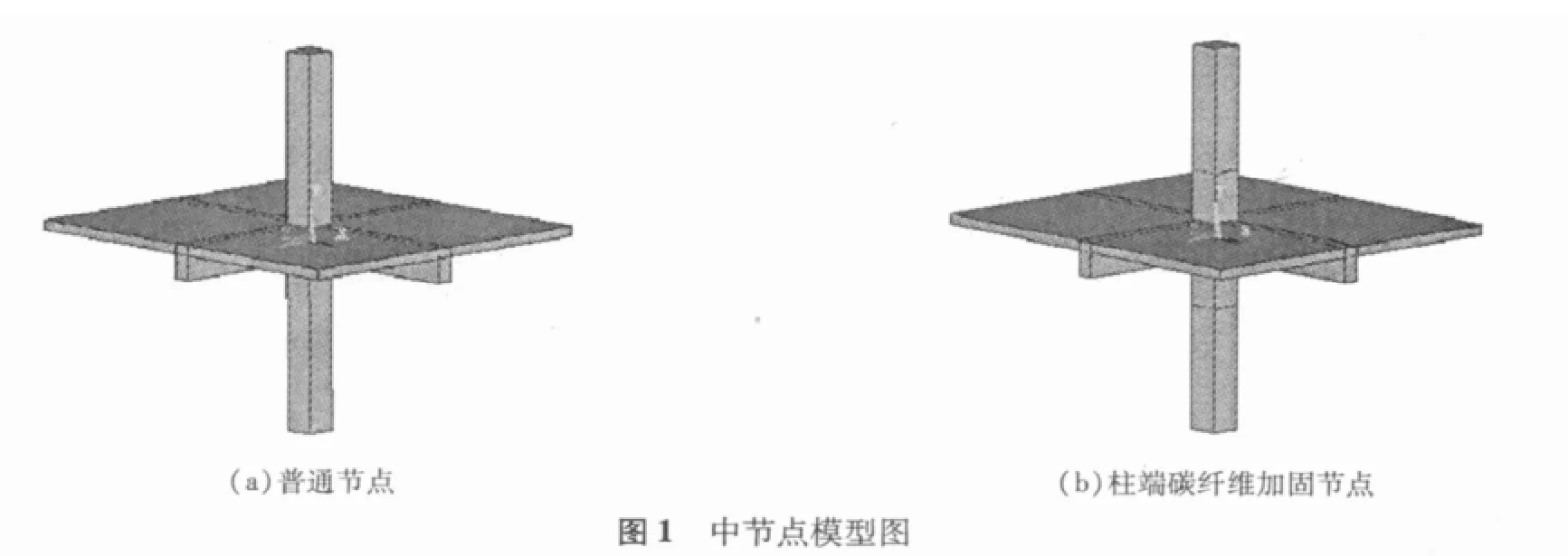

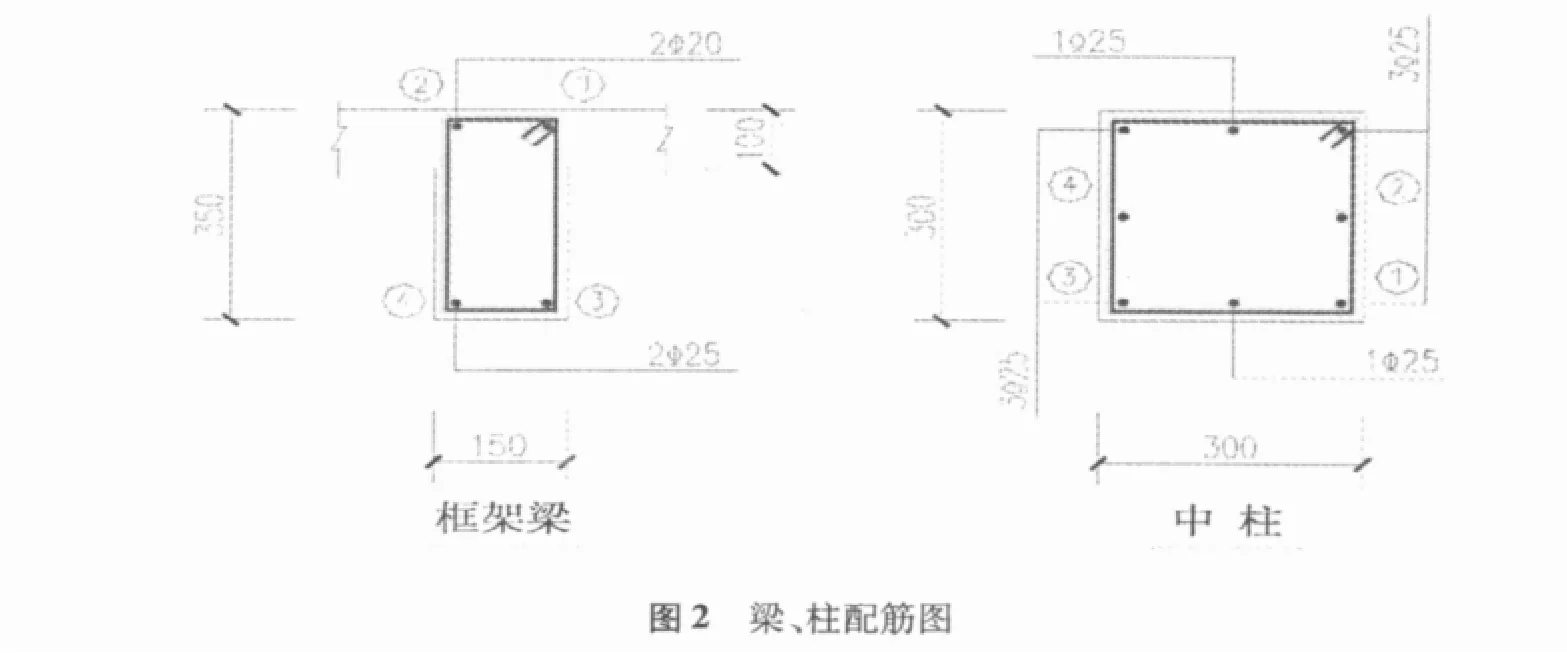

分析模型取自一幢6层2×3跨框架结构的中节点。为减少计算工作量,采用1:2缩尺模型,如图1所示。柱距3600 mm,层高1950 mm,模型梁与楼板两端取跨中位置之间的范围(即反弯点);上柱取柱顶,下柱取柱底。梁截面350 mm×150 mm,柱截面300 mm×300 mm,板厚100 mm,模型中混凝土采用C30,梁、柱钢筋采用HRB335,板钢筋采用HRB235,间距200 mm,梁、柱配筋图如图2所示。

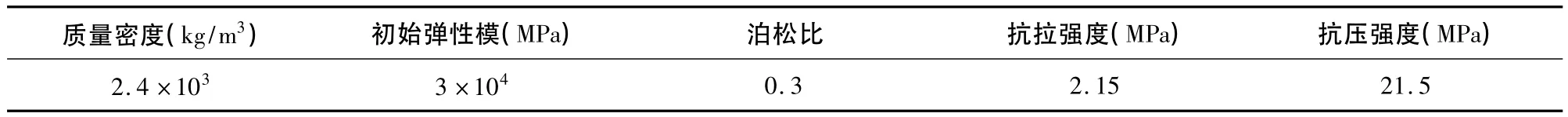

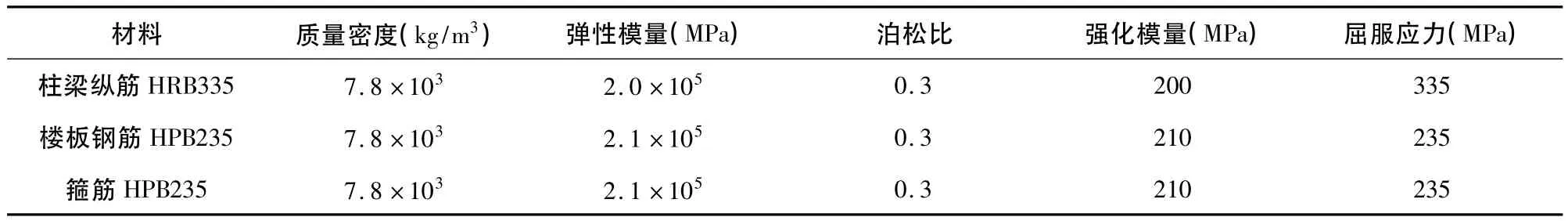

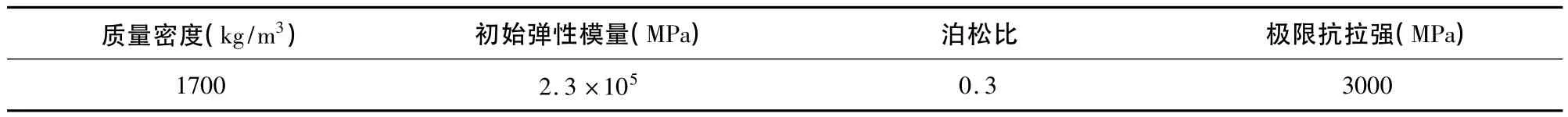

采用ANSYS有限元软件建立模型进行分析。混凝土材料选用Solid65单元;为了方便地提取钢筋应力数据,采用分离式钢筋单元,钢筋选用link8单元;碳纤维选用shell41膜单元,这种单元只能承受拉应力而不能承受压应力。在划分网格以后,混凝土、钢筋和碳纤维共用节点。混凝土、钢筋与碳纤维力学性能参数如表1、表2及表3所示。

表1 C30混凝土材料参数

表2 钢筋材料参数

表3 碳纤维材料参数

对模型施加如下边界条件:上柱顶部施加沿水平方向的滑动支座,下柱底部为固定端,梁反弯点所在的两个楼板侧边施加Y方向的约束,其余的两个侧边为自由面。

在柱顶沿Y负方向施加轴力(轴压比0.2),为了模拟地震作用的影响,沿X负方向施加拟静力位移,采用分步加载的方式。

2 节点处楼板钢筋应力分析

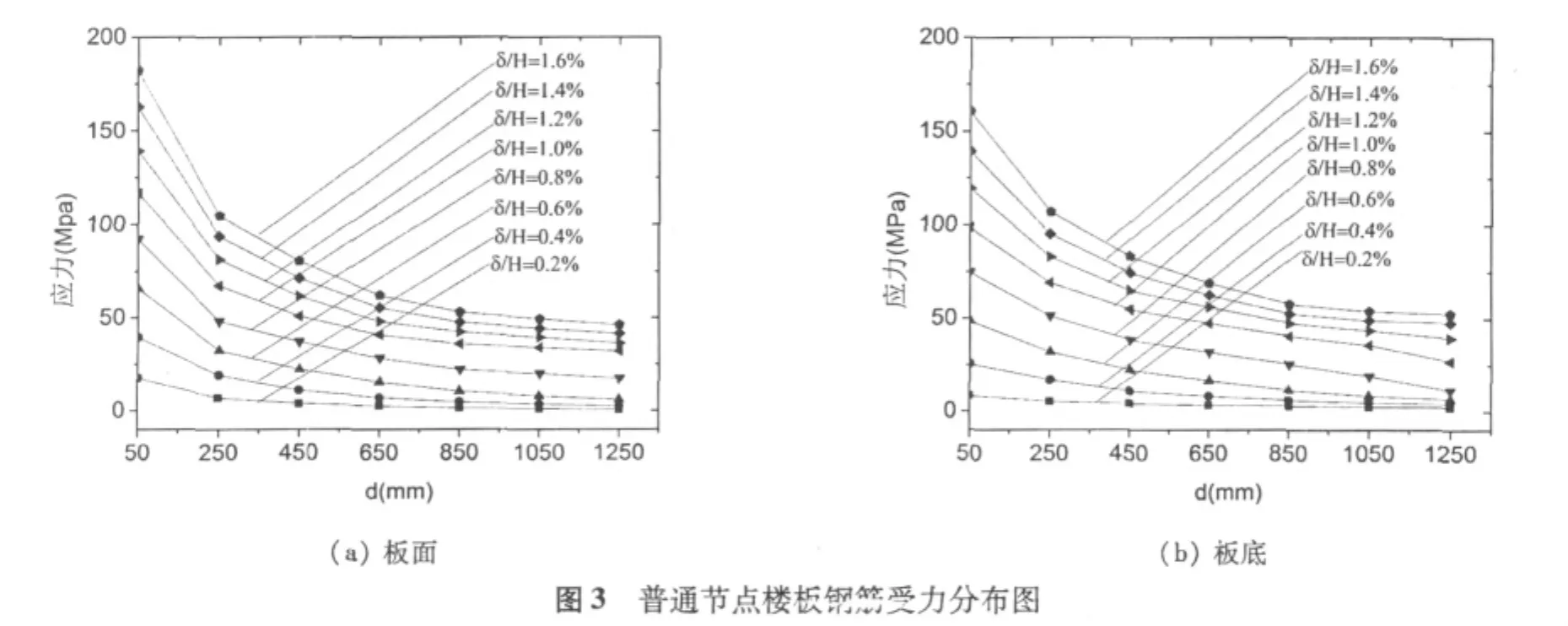

图3给出了普通节点梁端处与纵梁平行的部分板面和板底钢筋在结构不同水平侧移值下应力的变化。图3中横坐标d为每根楼板钢筋到纵梁侧边的距离,不同图例的曲线表示对模型施加逐渐增大的侧移后各楼板钢筋的应力变化情况。

由图3可知,楼板的钢筋整体应力随着位移的增大而增大。板面钢筋与板底钢筋相比,板面钢筋应力值大且增幅较快,说明板面钢筋对提高梁的抗弯能力更为直接。相同位移下,距纵梁越近的板钢筋应力增加越快,对提高框架梁承载力作用显著。例如,当结构侧移1.6%时,距纵梁50 mm和250 mm的板面钢筋应力值分别为186.19 MPa和107.4MPa,随着间距加大,钢筋应力值依次递减幅度较大,当距纵梁650 mm以上,板内钢筋应力几乎没有变化,对梁的影响很小。虽然板内纵向钢筋的应力均有所增加,但钢筋应力沿横向(图1中x方向)并不是均匀分布,说明只有部分楼板钢筋参与了梁的抗弯作用。同一根钢筋距横梁近的单元应力相对较大,应力分布不均匀。

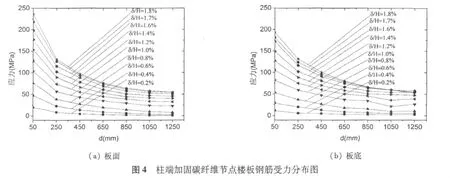

图4给出了柱端加固碳纤维的节点梁端处与纵梁平行的部分板面和板底钢筋在结构不同水平侧移值下应力的变化。

对比图3和图4可知,柱端加固碳纤维节点板面和板底钢筋应力增长趋势与普通节点相同,但距梁相同距离的钢筋应力明显都有所提高。例如,当结构侧移1.6%时,距梁端50mm处普通节点和柱端加固碳纤维节点的板面钢筋应力值分别为186.19MPa和203.6MPa,提高了14%。当结构侧移1.8%时(梁端钢筋屈服),板最大钢筋应力值235MPa达到屈服。加固后的节点板内钢筋随着梁端弯矩的增大而相应提高,说明板对梁的影响比较明显。

3 柱端加固碳纤维节点抗震性能分析

为了考察柱端粘贴碳纤维对“强柱弱梁”效果的影响,分别提取普通节点以及柱端加固碳纤维节点的梁柱受力主筋的应力,对比二者前后发生的变化及其趋势。根据钢筋屈服的先后顺序和对应位置混凝土开裂情况判定构件塑性铰形成的顺序及其发展过程,评价强柱弱梁的效果。

施加荷载后,分析首层顶部中节点,节点的上、下侧柱端分别为右侧和左侧纵筋受拉,而节点的左、右侧梁端分别为底部和顶部纵筋受拉。下面首先考察截面纵筋的应力发展情况。在上述四个位置的纵筋中各取出其中的两根钢筋进行分析。钢筋标号如图2所示。

3.1 普通节点

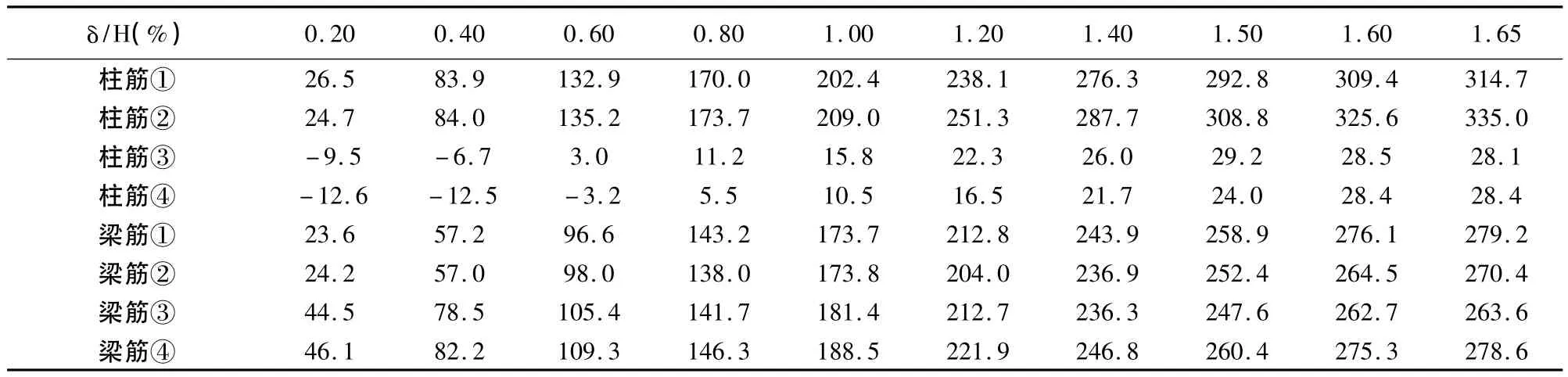

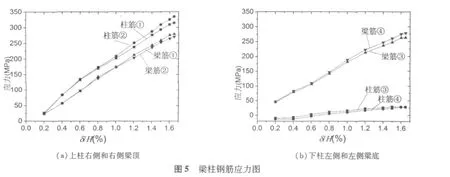

表4和图5给出了普通节点柱端与梁端处钢筋在结构不同水平侧移值下应力的变化。

表4 节点处随侧移增加纵筋应力变化/MPa

由表4和图5看出,节点上柱的底部(塑性铰区)钢筋应力比梁内钢筋应力值相对较大,下柱顶部纵筋拉应力值很低,柱两侧梁的纵筋筋应力变化大致相同。所以,节点上柱底部为最危险截面。表4所示,施加的位移为1.65%时,柱钢筋首先受拉屈服,屈服点应力值335MPa。此时梁内右侧钢筋应力值为279.2MPa。由于地震作用是沿两个相反的方向交替变化的,若在上柱顶施加相反方向的位移,节点梁、柱钢筋应力的变化过程与图4(a)、(b)是类似的,但上柱底仍然是危险截面。由于楼板位置靠近梁顶部,楼板对框架梁顶部钢筋与底部钢筋的影响不同,楼板对梁顶部钢筋的影响比较大。柱端首先出现塑性铰,柱先于梁破坏的趋势比较明显,不符合抗震规范的要求。

3.2 柱端碳纤维加固节点

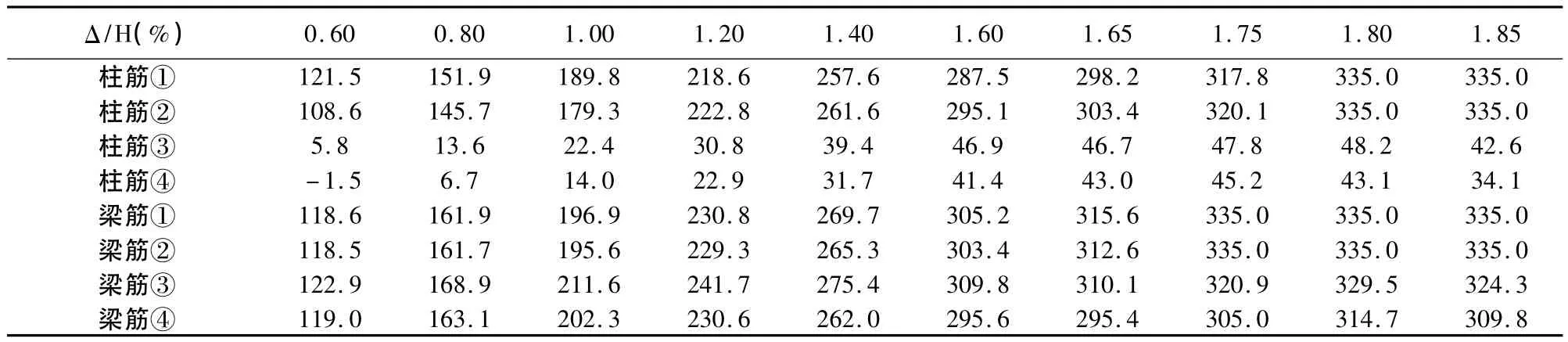

表5和图6给出了普通节点柱端与梁端处钢筋在结构不同水平侧移值下应力的变化。

表5 节点处随侧移增加纵筋应力变化/MPa

由表5和图6可知,柱端粘贴碳纤维节点柱受拉钢筋比梁端纵筋应力值小,梁内纵筋先屈服,塑性铰首先出现在梁端,柱钢筋后屈服,加固柱的效果明显。通过表4和表5对比可以看出,相同位移下,加固后的节点柱端钢筋应力比普通节点柱端钢筋应力有所下降,而梁端钢筋应力大幅提高。

例如,当位移1.65%时,对于普通节点柱筋一达到屈服,而 CFRP加固节点柱端钢筋应力值为303.4MPa,降低了8%,梁端纵筋应力值315.6MPa,提高了13%。位移达到1.85%时,梁端钢筋屈服,此时柱端纵筋应力为320.7MPa,没有达到屈服。粘贴碳纤维布后,柱端钢筋屈服时柱顶位移达到1.8%,节点延性显著改善。因此,柱端粘贴碳纤维加固节点,能够有效的减小柱端钢筋应力,使柱端塑性铰晚于梁端出现,增强了“强柱弱梁的效果”。

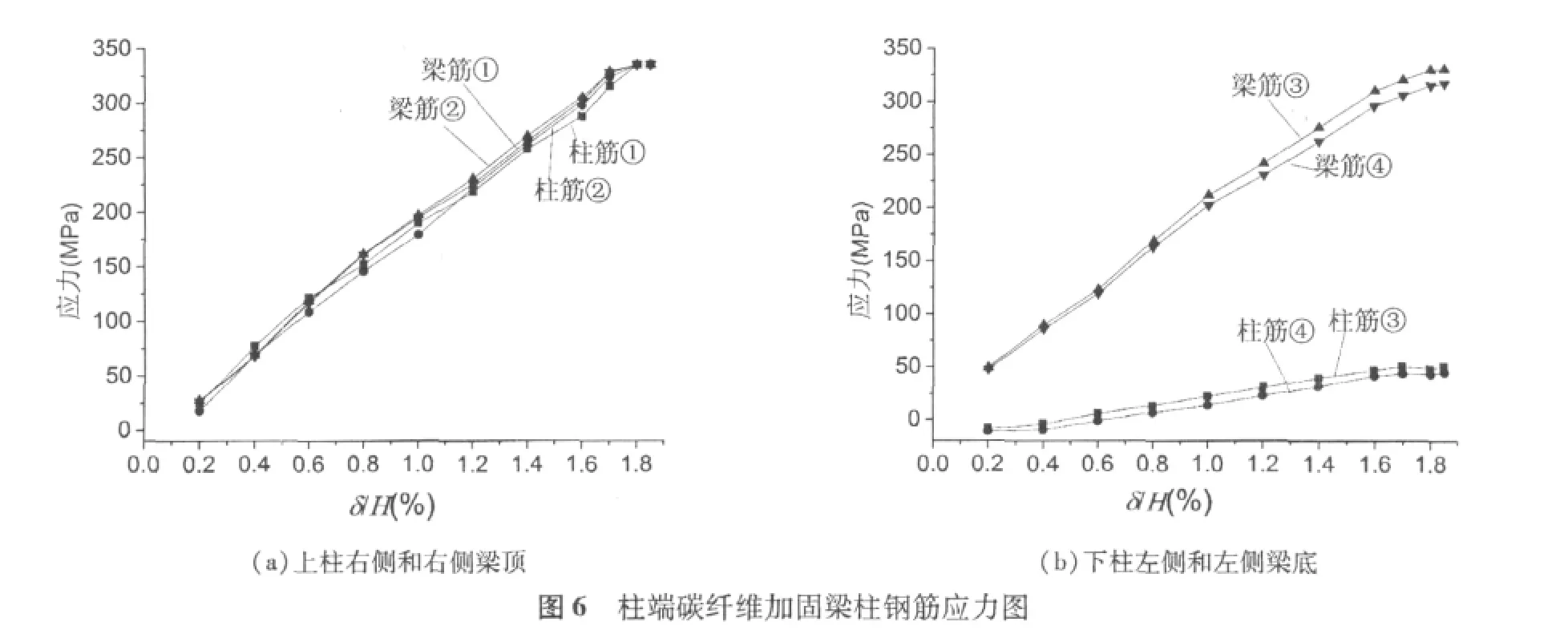

图7给出了梁端加固节点的碳纤维在结构不同水平侧移值下应力分布云图和应力的变化。

当混凝土的横向应变达到一定程度,碳纤维的高模量、高强度的特性才能充分发挥。初始阶段,上柱底部混凝土应变小,碳纤维应力值增长缓慢。随着柱顶位移增加,混凝土的横向应变加大,碳纤维的作用逐渐显现。当混凝土开裂后,碳纤维布应力增长开始加快,尤其是柱纵筋屈服后,碳纤维布应力增长速度加快。碳纤维布最大应力值达到506.6MPa,达不到其极限应力值,因此节点的破坏是由受压区混凝土达到极限压应变而引起的。碳纤维布距柱端越近应力值越大,在同一横截面应力分布不均匀,两端单元应力较大,在两截面结合处存在应力集中。

3.3 混凝土裂缝图

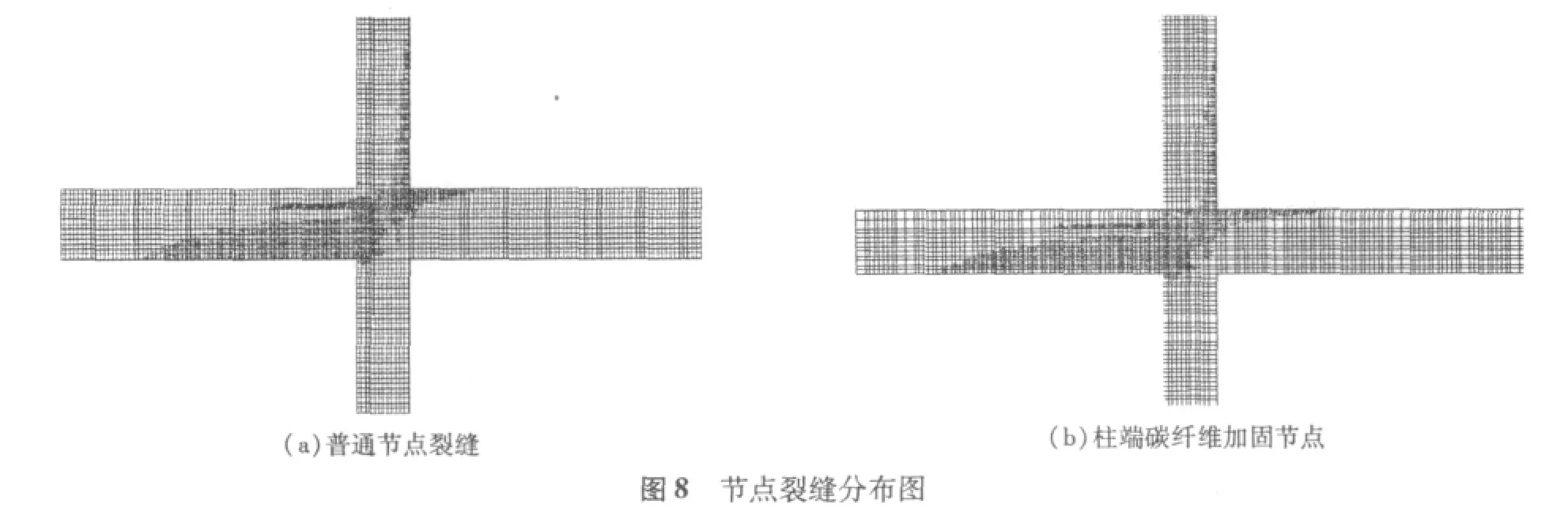

分别取位移为0.2%时,普通节点和柱端碳纤维加固节点两个模型的混凝土裂缝图进行对比分析,混凝土裂缝图如图8所示。

由图8可以看出,普通节点模型与柱端加固节点模型相比,混凝土裂缝相对减少,上柱底部碳纤维布粘贴处减少趋势尤为明显;左侧梁端裂缝长度沿梁增加,左侧板底和右侧板顶裂缝范围增大。由图8(b)还可以看出,在上柱底部和碳纤维布上部与混凝土交界处出现微裂缝,交界处开裂程度明显大于相邻截面。

4 结论

(1)钢筋混凝土框架节点处,现浇楼板内钢筋对提高框架梁抗弯承载力的作用比较明显,可能改变“强柱弱梁”设计目标。随着柱顶位移增加,板内钢筋应力逐渐增大,距梁肋越近增大越显著;

(2)采用碳纤维加固后的框架节点延性显著提高。加固后柱端钢筋应力相应减小,梁端应力大幅提高,强制性使塑性铰首先出现在梁端,实现了梁铰机制;

(3)随着混凝土应变的增加,碳纤维布的应力相应增大。在柱纵筋受拉屈服后,碳纤维布的应力增长速度加快,可见碳纤维布可以有效地参与混凝土共同受力,在一定程度上实现了应力重分布,用碳纤维进行节点加固是一种有效的加固方式。

[1]苏幼坡,张玉敏,王绍杰,等.从汶川地震看提高建筑结构抗倒塌能力的必要性和可行性[J].土木工程学报,2008,6:1-10.

[2]A.Ghobarah and A Said.Shear strengthening of beam - column joints[J].Engineering structures,2002,24:881-888.

[3]冼巧玲,江传良,周福霖.混凝土框架节点碳纤维布抗震加固的试验分析[J].地震工程与工程振动,2007,27(2):104-111.

[4]陆洲导,谢丽萍,洪涛.混凝土框架节点碳纤维布抗震加固的试验与分析[J].同济大学学报,2003,31(3):253-257.

[5]王国炎.碳纤维加固钢筋混凝土框架结构抗震性能的试验研究[D].南京,东南大学,2005.

[6]赵彤,刘明国,谢剑,等.应用碳纤维布增强钢筋混凝土柱抗震能力的研究[J].地震工程与工程振动,2000,(4):66-72.

[7]吴慢平.碳纤维布加固后钢筋混凝土框架顶层中节点的抗震性能研究[D].西安,西安建筑科技大学,2003.

[8]黄小奎.碳纤维布加固梁柱中节点试验研究[D].2003,武汉,武汉理工大学.