利用民航Ku卫星网建立雷达信号传输链路

2012-08-22朱道丽

刘 亮,朱道丽

(民航山西空管分局技术保障部通信网络室,山西 太原 030031)

随着民航通信业务的不断增长,民航C波段卫星网无论在资源还是在系统容量等方面都不能满足实际使用和发展的需要,具体表现在以下3个方面:系统频率资源已趋于饱和;业务接入能力有限,接口比较单一;系统信道传输速率低,只能提供64 kbps以下的数据传输,重要部件老化。近年来,为提高民航卫星通信网的可靠性,增加传输能力,民航Ku波段卫星的建设成为民航卫星通信网的发展重点。一方面要逐步将现有C网业务转至Ku网,另一方面要建设高速卫星电路,从而实现以租用电信运营商电路和自建卫星电路等为传输层、以ATM和帧中继网络为交换层、以信息化平台为应用层的综合性通信网络。随着新的测量方法和调试手段的不断掌握,对于Ku卫星传输链路的搭建环节也有了更多的经验。下面以太原Ku雷达信号卫星链路的搭建为例,介绍和分析Ku卫星业务链路建立时用到的方法和调试手段。

1 民航KU波段卫星系统介绍

1.1 通信网简介

民航Ku波段卫星网使用亚洲四号卫星的K8V转发器,其网络结构为网状结构,采用FHOP-TDMA技术体制,可实现多达32个频率的跳频,突发速率可调,FEC可调,DAMA/PAMA工作方式,主要组网设备为加拿大PolarSat公司VSATPlus II系统。

1.2 通信体制概述

1.2.1 VSAT+II的帧及突发结构

民航Ku波段卫星系统采用了时分多址TDMA复用技术,各个地球站以时分方式共享一个或多个载波,采用极短暂、高速的突发,每个频率在某一时刻只被一个地球站所使用,每个TDMA终端将其用户信息暂存最多一帧的时间,在下一帧发射出去,每个突发遵循严格的定时,从不同地球站到达卫星的突发在时间间隔上非常小,但永远不会重叠。

1.2.2 VSAT+II的超帧结构

一定数量的帧组成超帧,超帧中包含了对每一个站的捕获帧,每个站在自己的捕获帧发射自己的CSC突发,超帧的最后数个帧用于卫星环测和路径有效性测试,每个站都跟踪主参考站发射的超帧计数,每一超帧中包含的帧的数量和每一帧中CSC信道的数量决定网络中的站点总数。

1.2.3 VSAT+II的网络时钟及同步

Polarsat公司的VSAT+II网络是一个完全同步的网络。在同步网络中,只有一个站为全网提供时钟,该站被称为主时钟参考站。所有的非参考站都跟随主参考站的时钟。次参考站为主参考站提供自动热备份。时钟参考站不需要特殊的设备。

1.3 建立雷达信号卫星链路时需要使用的数据板卡

VSATPlusII支持的接口板有:数据板;话音板;拨号数据板;E1板;DLM板(30路,数据,有额外DLM机箱);帧中继板。这里仅对高速数据板及DLM板进行介绍。

1.3.1 高速数据板

主要特征:①多速率——27种数据速率;数据速率自适应,无需硬件或跳线改动。②支持多种物理接口(RS232,RS449,V.35)。实现RS232、V.35协议接口需更换相应子卡;③工作方式——DTE或DCE。④时钟方式——主时钟或从时钟。⑤每个高速数据板可建立2个独立信道。⑥信令方式——带内信令(控制信号随数据走);带外信令(控制信号走CSC)。

1.3.2 DLM板及DLM

DLM是Data Line Multiplexer(数据线路复用器)的缩写;DLM的推出是为了适应一个站需要较多的数据通道、VSAT机箱中无更多的槽位、数据速率不大于64 kbps等数据应用的需求。

DLM版的主要特点:①一个DLM可支持多达30路的数据;②数据速率为 1.2 kbps、2.4 kbps、4.8 kbps、9.6 kbps、19.2 kbps、38.4 kbps和64 kbps(拨动开关选择);③支持多种数据接口,RS232,RS449,V.35(通过拨动开关选择);④通过分裂信道操作,允许任意信道传输到其他信道去,未用的信道不传输;⑤可以放置在任何站点而非必须在主站;⑥与CELP E1 G.703兼容;⑦与数据卡兼容,这时高速数据板必须使用带外信令;⑧只能工作于DCE主时钟方式,需要DTE设备将时钟送回。

2 Ku卫星系统雷达信号传输链路模型

2.1 雷达数据的特点及传输要求

2.1.1 技术要点

雷达用户终端设备所引接雷达信号种类繁多,它们根据高级数据链路控制协议(HDLC)通过DDN专线从各雷达站汇集到信息中心。两者之间的电气接口采用RS232或RS422标准,并遵从CC ITT V24/V28规范。这些数据主要采用ASTER IX、MP II和CD 2三种标准报文格式。系统在雷达数据接收机上按照相应协议和接口标准,配置多块同步通信卡实时接收这些数据,然后转化为以太网中通过TCP传输的IP报文。

2.1.2 表示方法

各种雷达数据中信息的表示方法各不相同。现代雷达数据预处理首先对数据块的标志段、地址段、控制段等进行处理和校验,然后根据不同的报文类型进行判读和转换,其中关键是考虑错误处理。各种雷达信号在数据生成和网络传输时不可避免地会产生一定的错误,造成雷达数据质量下降。这些数据错误包括数据帧中描述的长度和实际传送长度不符合、出现非标准定义的数据报头、数据报末端丢失字节等。

2.1.3 数据信息时间的标定

主要是指将各种同步或异步的雷达在不同时刻测量到的航迹统一到时间轴上的同一个时刻。首先是要建立统一的时间基准,通用的方法是各个雷达站和信息处理中心都采用GPS时间系统,在收到的航迹信息中加入GPS时间戳,这样对比2个时间就可以精确地确定数据通信延迟。

2.2 建立雷达数据链路时应考虑的几个方面

必须要从以下几方面入手,以适应雷达数据的技术要点,实现雷达数据的正确完整传输及数据可用。

①选择链路的传输协议。对于民航雷达数据链路,一般采用同步链路,RS232数据接口,速率9.6 kbps.②对数据链路中各节点的端口类型进行正确配置。雷达站一般都建在远离航管楼且较为空旷的地方,从雷达站到用户终端所建立起的雷达链路,往往要利用许多中转设备,例如光纤复用设备、基带Modem、卫星通信设备、雷达信号分配器等,总体上这些设备最终是一个DCE设备。但是由于每个设备在连接时都有自身的特点和要求,于是在每个环节上又有了对DCE、DTE的设置,不同的设置需要采用不同的线缆线序。③对数据链路中各节点时钟源进行正确选择。雷达数据对时钟的准确同步有着非常严格的要求,时间对齐是实现数据正确使用的关键,在整个链路上最终只能选取一个点作为主时钟源,实现链路同步。④在用户终端采用与雷达数据源相同的数据读取格式。目前,民航范围内使用的雷达约有十几种,在华北地区主要是雷神、马一、马二、ALANIA等。每一种雷达信号都有不同的帧格式,因此在接收端必须采用相一致的格式才能实现数据的正确处理。

2.3 利用民航Ku波段卫星实现雷达信号卫星链路几种接入方式

2.3.1 高速数据板到高速数据板

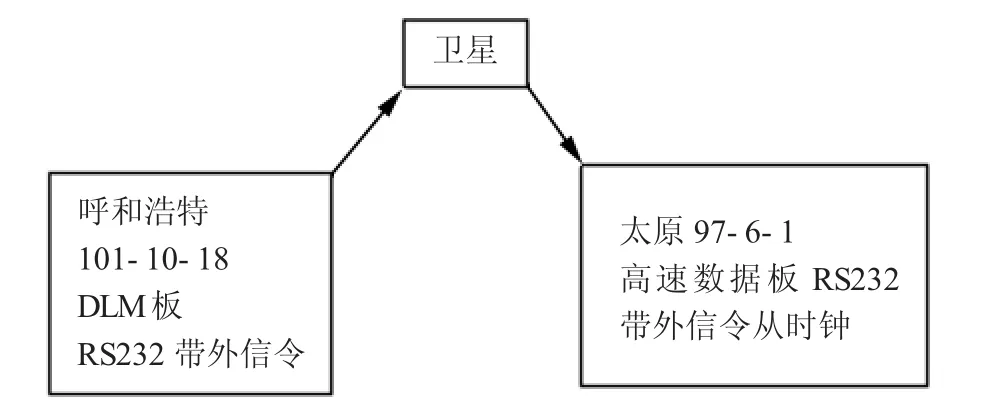

图1 数据传输图解

①图1中在发送和接入端均设置了一对基带Modem,主要是考虑到民航Ku波段卫星链路必须是同步数据主时钟,对于某些只能设为主时钟源雷达站,这必然因时钟冲突而无法实现雷达数据的传输。②图1中的基带Modem也可不用,而采用先在高速数据板RS232端口加装数据缓冲器,再引接雷达数据,用于将雷达主时钟屏蔽以适应卫星链路的要求。③图1中的卫星链路部分为全双工链路,但用于雷达信号传送只能为单向发送或单向广播。

2.3.2 高速数据板到DLM板

采用这种方式,可以实现一个卫星节点有用户通信信道资源。在链路配置上基本相同,但必须注意在使用高速数据板节点,需要在高速数据板上插装正确的通信子卡,并且将两个端口的跳线开关均设置为带外信令。使用DLM板的节点,要在DSCC板进行端口协议及速率的正确配置。

2.3.3 DLM板到DLM板

采用这种方式时,各节点只需对DSCC板进行端口协议及速率的正确配置。

3 Ku卫星系统雷达信号传输链路的调试过程

3.1 卫星链路误码测试结果及分析

3.1.1 DLM板到DLM板卫星链路测试

测试结果如表1、表2所示。

表1 3条Ku卫星DLM板到DLM板双向链路进行测试的结果

表2 呼和浩特对DLM板卡进行更换后再次进行链路测试的结果

3.1.2 太原使用高速数据板,对端使用DLM板卫星链路的测试

测试结果如表3所示。

表3 高速数据板到DLM板卫星链路测试结果(呼和浩特已更换DLM板)

3.1.3 测试结果分析

①太原采用DLM板到DLM板方式建立卫星链路时,链路上存在较为严重的丢帧,链路传输质量不能满足雷达数据信号的传送,分析以上3次结果,丢帧问题是由太原本地的DLM板或DLMCC板有关。于是,将这两个板卡送民航卫星网络管理公司检测,最终确认DLMCC板有问题。②丢帧原因。Ku卫星室内设备采用的是VSATPlusⅡ/Ⅱe机箱以及DLM机箱,进行DLM数据复用时,存在DLM板在VSATPlusⅡ机箱的帧复用,以及DLMCC在DLM板上的帧复用,这两次复用过程中,任何一处的故障都会引起复帧丢失,导致卫星链路质量下降。表1的测试结果说明,太原、呼和浩特两地的DLM设备均引发了丢帧,且太原至呼和浩特链路上发生了丢帧的累加。表2的测试结果进一步证实,太原本地的DLM设备确实存在丢帧。③表3的测试结果显示,太原本地至呼和浩特、北京采用高速数据板到DLM板方式建立的卫星链路质量正常,可以用于雷达信号的传送。

3.2 雷达信号的接收和发送实验

3.2.1 雷达信号的接收

3.2.1.1 雷达信号接收采用的链路

见图2.

图2 雷达信号的接收通过卫星传输所采用的链路

3.2.1.2 雷达信号的送入与引接

如表4、表5所示,由于呼和浩特雷达站信号主时钟源可设为从时钟,在信号引接时,未进行接口管脚的本地环跳。

表4 发送端时钟设置

表5 接收端时钟设置

3.2.1.3 雷达信号的识别处理及效果检测

太原分别对呼和浩特本地雷达信号及蛮汗山雷达信号接入雷达记录仪,并选取相对应的雷达信号格式,经过与地面线收到的雷达信号进行比对,信号质量完全满足使用要求。

3.2.1.4 小结

本次连接试验中,呼和浩特本地采用的是DCE到DCE方式,因此数据接口连接为交叉方式,太原本地为DCE到DTE方式,因此数据接口连接为直连方式。

对于RS449协议端口定义,Ku卫星37针接口的第15脚为DCE发送时钟源,因此,收端需要将时钟信号由15脚引出,并送到DTE接口17脚(接收时钟)。

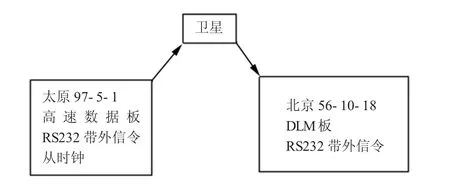

3.2.2 雷达信号的外送

3.2.2.1 采用的链路

见图3.

3.2.2.2 雷达信号的送入与引接

如表6、表7所示,由于太原雷达站信号主时钟源只能设为主时钟,在不增加Modem、数据缓冲器等附加设备时,需要采取接口管脚的本地环跳。

3.2.2.3 雷达信号的识别处理及效果检测

未对Ku端口进行管脚环跳时,北京通过误码仪对收到的信号进行检测时,始终有10%左右的丢帧。进行管脚环跳后,测得的信号正常,但由于北京试验平台忙,未进行后续的接收验证。

进行管脚的环跳只是将两端雷达时钟进行旁路,并未实现真正意义上的时钟同步。因此,当信号传送一定时期后,时钟的偏离会逐渐增加,导致短时雷达帧错位丢失,但由于雷达自身的纠错,所以可以自动重新回到同步状态。

解决上述问题的较成功案例是采用基带Modem或数据缓冲器,对雷达信号进行重新处理生成,从而改变信号的时钟源为外时钟,以适应Ku卫星的传输。

图3 雷达信号的外送通过卫星传输所采用的链路

表6 发送端管脚定义

表7 接收端管脚定义

4 结束语

民航Ku卫星网较民航C波段卫星网,采用了更为先进的通信体制,极大地提高了频带利用率,可以实现更为灵活多样的业务接入形式。开发、利用、维护好民航卫星网,是民航卫星工作者的共同目标。随着对各类业务调试的不断进行,逐步积累了新经验和新方法,并对这经验和方法的交流与探讨,将有助于更好地完成日常维护工作。