钦州湾夏季营养盐的分布特征及富营养化评价

2012-08-14杨斌方怀义钟秋平张晨晓李尚平

杨斌 ,方怀义 ,钟秋平 ,张晨晓 ,李尚平

(1.钦州学院 北部湾海洋保护与开发利用广西高校重点建设实验室,广西 钦州 535000;2.钦州学院 海洋学院,广西 钦州 535000;3.中国海洋大学 海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,山东 青岛 266100)

钦州湾位于北部湾西北部海域,东邻钦州市钦南区,西邻企沙半岛,北与钦州市接壤,南临北部湾,湾内岸线蜿蜒曲折,是一个典型的溺谷型半封闭式海湾(何本茂等,2004)。由于该湾有茅岭江和钦江等陆地径流输入,营养物质丰富,水质肥沃,是海洋生物繁殖生长的理想场所(韦蔓新等,2001)。近年来,随着钦州作为北部湾经济区核心临海工业区的迅速发展,由于大量工业废水和富含营养物质的生活污水的排放以及海湾近岸大面积的养殖业所产生的自身污染导致钦州湾的水质污染显著增加,水体富营养化呈明显上升趋势,给该湾的生态环境造成不同程度的影响和危害(韦蔓新等,2002,2003)。营养盐是海水中重要的生源要素,其水平和状态的改变将在一定程度上改变着水体的理化性质,对了解海区的生态环境状况具有重要意义(龙爱民等,2006)。

虽然已有对钦州湾海域营养盐的相关报道,但大都是针对钦州湾部分海域(韦蔓新等,2001b,2002,2003),而近年来对钦州湾整个海域营养盐分布与富营养评价尚缺乏全面报道。韦蔓新等(2001c)对钦州湾内湾(茅尾海)研究表明,陆源径流是影响无机氮、无机磷分布的主要因素。根据1998年10月和1999年5月的调查资料,报道了钦州内湾贝类养殖海区NO3-N是本水域无机氮的主要存在形式(韦蔓新等,2001a)。根据1983、1990年和1998-1999年平水期(春、秋季)的调查资料显示本湾近20年来无机氮呈明显递增趋势,无机磷则与此相反,而活性硅的最低值则出现在浮游植物量最高的1990年度,水体已由明显贫营养状态上升为中营养和富营养状态(韦蔓新等,2002)。本文与1999年7月丰水期钦州湾营养盐含量和营养状态调查结果(韦蔓新等,2003)对比显示,近10年来无机氮呈明显递增趋势,无机磷呈下降趋势,活性硅虽有所下降但仍呈富足状态,整个钦州湾水域营养水平已上升为明显富营养型。

本研究基于2009年8月对钦州湾进行大面调查,从生态环境方面探讨整个钦州湾海域营养盐的分布、水体有机污染状况和富营养化程度,研究发现近期钦州湾海域夏季无机氮含量明显高于前人的研究结果,各营养盐含量呈湾内高、湾外低的分布特征,整个海湾富营养化程度加剧,这为广西海洋生态环境保护、生态系统修复和渔业增养殖提供科学依据。

1 材料与方法

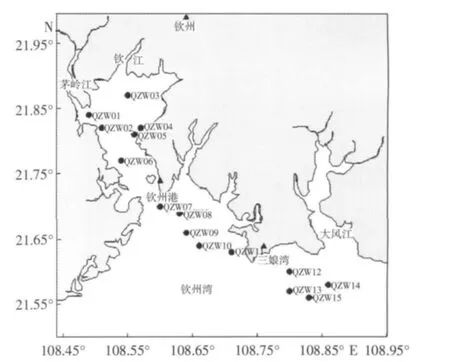

2009年8月18日-19日对钦州湾海域进行现场调查,根据钦州湾的自然环境特点,共布设15个站位,调查站位见图1。调查项目包括五项营养盐及环境因子(水温、盐度、pH值、溶解氧、化学需氧量、叶绿素a)。通过Niskin采水器进行采样,水样先用0.45μm醋酸纤维滤膜过滤后,加入2~3滴CHCl3固定并冷藏保存作营养盐分析,均用UNICO2000分光光度计按照《海洋调查规范》(GB/T 12763.4-2007)要求测定溶解无机态营养盐——亚硝酸盐(NO2-N)、硝酸盐(NO3-N)、铵盐(NH3-N)、磷酸盐(PO4-P)及硅酸盐(SiO3-Si)(国家海洋局,2007),每项指标均进行双样分析取平均值,方法的相对标准偏差为1.86%~2.97%。化学需氧量(COD)水样采集后加入2~3滴浓H2SO4进行固定并冷藏保存,通过碱性高锰酸钾法进行分析。叶绿素a(Chl-a)水样采集后经0.45μm(Whatman,GF/F)滤膜过滤后,用铝箔包裹冷冻保存,待返回实验室后将滤膜取出以90%(V/V)丙酮水溶液在暗处萃取24 h,利用F-4500荧光仪测定,检出限为0.01μg/L。

图1 钦州湾调查海区采样站位图

2 结果与讨论

2.1 营养盐分布特征

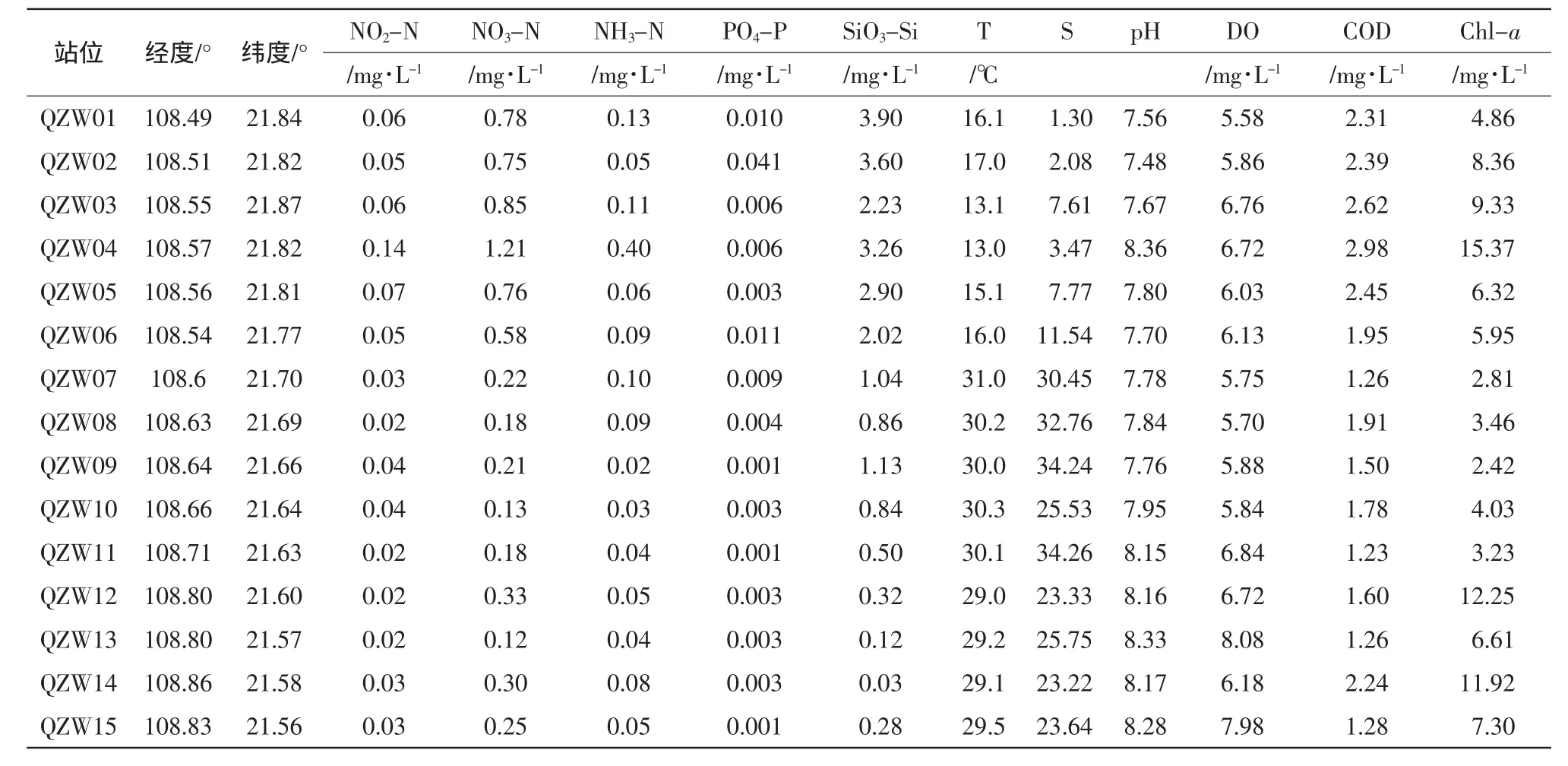

本航次钦州湾各站位表层水体的营养盐、温度、盐度、pH值、DO、COD和Chl-a的实测结果见表1所示。

2.1.1 无机氮

溶解无机氮 (DIN)为 NO2-N、NO3-N和NH3-N之和,它作为海洋生物的主要生源要素之一,其含量的高低对海区初级生产力的影响极大(韦蔓新 等,2001c)。本调查海域DIN含量较高,变化范围在0.18~1.75 mg/L之间,平均值为0.59mg/L。其中,NO2-N含量在0.02~0.14mg/L范围内,平均值为0.05mg/L;NO3-N和NH3-N含量范围分别为 0.12~1.21mg/L和0.02~0.40mg/L,平均值分别为0.46mg/L和0.09mg/L(表1)。本次调查结果DIN平均值均高于以前的调查结果,这主要是近些年沿岸流域在化肥使用方面是以氮肥为主,过量的氮肥大量流失进入海湾(韦蔓新等,2002);另一方面,随着该湾贝类养殖业的迅速发展给海湾带入了大量无机氮(韦蔓新等,2001 c)。在无机氮营养盐的各形态中,以NO2-N含量最低,NH3-N含量次之,NO3-N含量最高。3种形态的无机氮最高值均出现在近岸QZW 04站位,为整个海域平均含量的3~4倍。结合COD和Chl-a分析,QZW04站的COD和Chl-a含量分别为2.98mg/L和15.37μg/L(表1),都是本海域它们均值的2倍。近岸区氮来源多受到地表水、地下水及大气干湿沉降氮输入的影响(Bianchi,2007)。QZW04站位介于度假旅游区和贝类养殖区之间,该站位出现异高值主要受近岸人类活动干扰频繁,旅游建设项目开发及周围城镇发展工业废水和生活污水排放、船只等燃烧化石燃料,都会通过地表水、地下水和大气干湿沉降等方式致使该区氮含量增高,且贝类养殖区水体富营养化日益严重(韦蔓新等,2001c),夏季温度高,有机物分解作用强也会使该区域DIN浓度升高。

表1 钦州湾表层海水营养盐、温度、盐度、pH值、溶解氧、化学需氧量、叶绿素a

在空间分布上,钦州湾夏季海域DIN与NO2-N,NO3-N和NH3-N含量具有共同的分布特征,呈现出湾内高,并向湾外逐渐递减的变化趋势。夏种季节沿岸流域在化肥使用方面是以氮肥为主,过量的氮肥随着农田排灌或雨水冲刷而大量流失进入湾内(韦蔓新等,2002),且该内湾是以大蚝、文蛤等贝类养殖为主,而NH3-N又是贝类等养殖生物的主要排泄物(韦蔓新等,2001 a),经过细菌或酶的作用进行硝化或反硝化而相互转化,所以其含量分布趋势体现出陆地径流和水体运动的影响,且与海洋生物的再生与转化过程密切相关。调查时间正处于丰水期,充沛的雨水将沿岸流域农耕施用过量的氮肥冲刷入江河中(韦蔓新等,2003),钦州市工业废水和居民生活排污的大量含氮有机物进入水体后经细菌或微生物自净过程转化成大量无机氮(何本茂等,2004),来源于江河中的N和陆源排污的N使得整个内湾出现低盐高N,外湾出现明显的高盐低N特征分布。显然,各形态无机氮营养盐的分布主要是受茅岭江和钦江径流输送、暴雨后的陆源输入以及潮汐综合作用的影响。DIN与NO3-N呈现的分布变化特征相一致,这主要是由于NO3-N含量占据DIN的主导地位,是其主要形式,所以NO3-N的变化状况从某种意义上可反映出DIN的变化(叶仙森等,2000)。海水中的NO2-N是NH3-N氧化为NO3-N的中间产物,在NH3-N含量较高的海域,其含量的高低取决于NH3-N的氧化作用和NO2-N本身的氧化作用的比例(张正斌,2004),而本海湾NO2-N含量高的分布海域,NH3-N的含量也高,这说明NH3-N的氧化作用对该水域NO2-N含量具有重要影响。

2.1.2 无机磷和活性硅

从表1可以看出,无机磷(PO4-P)含量较低,变化范围在0.001~0.041mg/L之间,平均值为0.007mg/L,相对于以前丰水期的平均含量有所下降,一方面是可能由农业生产方式的转变,以氮肥施用为主替代了先前的农家肥,另一方面则可能与浮游植物的丰度有关(韦蔓新等,2002)。PO4-P最高值出现在茅岭江口的QZW 02站,呈茅岭江口向东南明显递减趋势,湾外近岸区域PO4-P含量最低。QZW 02站位于钦州湾西航道附近,外湾余流是水体东进而西出的气旋式环流,水质较清洁的外海水东进将湾内中东部养殖残饵溶出的PO4-P带入西航道致使无机磷含量增高(邱绍芳 等,2003),且丰水期充沛的雨水会将流域沿岸农作物来不及吸收或者施用过量的磷肥冲刷入茅岭江而携带入海(韦蔓新 等,2003),进入西航道致使PO4-P含量增加,这体现了钦州湾潮流和茅岭江径流的综合作用。表1中活性硅(SiO3-S)i含量变化为0.03~3.90mg/L,平均1.54mg/L,相对于以前丰水期的含量也略有下降,这可能与浮游植物相对丰富有关,生物活动对Si具有重要影响作用(韦蔓新等,2002)。SiO3-Si最高值出现在茅岭江口的QZW01站,次高值也出现在江口的QZW02站,由此沿东南向湾外呈明显的梯度递减趋势。硅是保守性营养元素,受人为活动影响较小,水体中SiO3-Si主要来自地表岩石风化和土壤中硅酸盐的风化和侵蚀,而风化强度与江河水流量、温度及物理风化作用等密切相关(Cai et al,2004;Gaillardetetal,1999)。由于丰水期为一年间雨量最集中的季节,该湾沿岸流域又属山岭密集区,在温度高、降雨量大,水稳定性差以及河流的物理侵蚀作用强,将沿岸山岭风化分解的SiO3-Si冲刷进入水体携带入海(韦蔓新等,2003),进而在茅岭江口出现最高值。说明本季度月SiO3-Si的含量分布受茅岭江径流影响为主,受近岸陆源人为影响较小。

2.2 营养盐与环境因子的关系

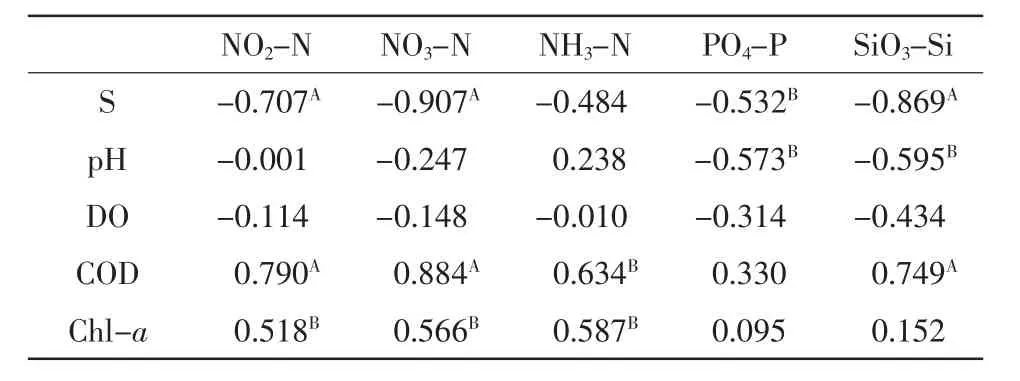

海洋环境是由物理、化学、生物和地质四大要素组成的综合体,而海洋环境要素的原有特征常随着环境条件的改变而不断改变,它们之间存在着密切的关系(韦蔓新等,2003)。钦州湾作为一个发展中的多功能海湾,环境要素之间的相互关系显得更为复杂多变。营养盐与各环境因子的相关系数见表2所示。

表2 营养盐含量与环境因子之间的相关系数

对于表征陆源影响程度的盐度来说,其对营养盐含量N、P和Si的影响均起着主导控制作用(NH3-N除外),N、P和Si与盐度均呈显著或高度显著的负相关关系,只对NH3-N的影响相对较差,相关性不显著(表2),说明钦江、茅岭江水的输入对N、P和Si产生重大影响。pH与营养盐的相关性,只有PO4-P(R=-0.573,N=15,P=0.026)和 SiO3-Si(R=-0.595, N=15, P=0.019)显示出良好的负相关趋势,在趋势上很可能与生物活动有关(韦蔓新等,2003)。溶解氧与营养盐无显著相关性说明夏季陆源水的输入在给本湾带入大量营养盐的同时,氧含量并未得到相应提高。营养盐与COD有着良好相关性,尤以N、Si与COD的关系最为密切(表2)。显然,陆源有机物的输入对N、Si营养盐具有重要的增补作用(韦蔓新等,2003)。浮游植物与N营养盐之间关系表现较为密切,Chl-a与NO2-N(R=0.518,N=15,P=0.048),NO3-N (R=0.566,N=15,P=0.028)和 NH3-N (R=0.587,N=15,P=0.021)良好的正相关说明夏季钦州湾海域无机氮含量的增加对浮游植物的生长繁殖起到了重要的促进作用。很明显,对钦州湾水域营养盐起控制作用的主要因素是陆源水的物理混合过程,生物作用只占次要地位,这与韦蔓新等(2002)研究结果相一致。

表3 各营养盐含量间的相关系数

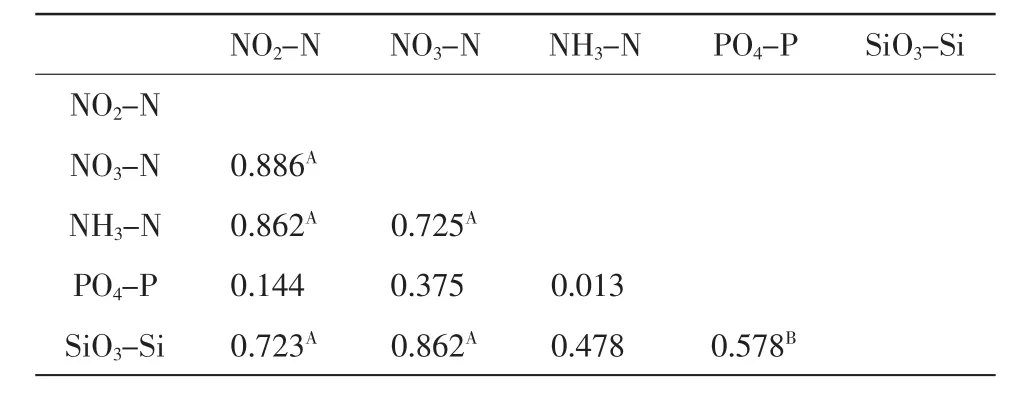

2.3 营养要素间的相互关系

各营养盐含量之间的相关分析结果见表3所示,该湾水体NO2-N、NO3-N、NH3-N、PO4-P和SiO3-Si含量之间具有非常密切的关系。

海水中的NO2-N、NO3-N和NH3-N这3种形态氮在海洋生物循环中起着非常重要的作用,该水域的无机氮是由有机氮经氧化分解,并主要以NO3-N的形式存在(韦蔓新等,2001 a)。相关分析显示,NO2-N、NO3-N和NH3-N均呈高度显著的正相关关系,这说明该水域无机氮的相互转化是通过氨的氧化分解作用来完成。SiO3-Si与NO2-N和NO3-N均呈高度显著的正相关,与PO4-P呈显著的正相关,这间接说明了丰水期陆源径流向海湾输送大量SiO3-Si营养盐的同时也输入了较多的NO3-N和NO2-N,其次为PO4-P。各营养盐之间相关性结果的差异可能主要是由于夏季雨水充沛,强劲的径流将陆源大量营养物质携带入海的同时,也使湾内水体混合加剧,水体浑浊使浮游植物的生长受到限制,补充速率大于消耗速率,且水体微生物的氧化作用强烈,各营养要素的陆源供应来源不一致,量值差异也较大(赖廷和等,2002)。

2.4 水体有机污染状况及营养水平分析

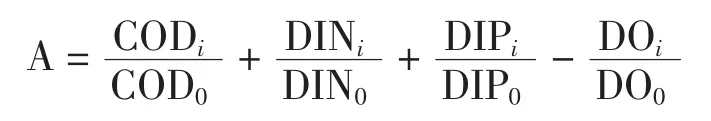

目前普遍认为,近岸海域氮、磷营养盐和耗氧有机物的大量输入是水体富营养化的先决条件,而水体富营养化则是导致赤潮发生的物质基础(丘耀文,2001)。为对钦州湾夏季水质污染程度有个总的了解,根据污染评价公式(孙耀等,1993)

式中A为污染指标数,分子项为实测平均值,分母项为相应固定的一类海水水质评价标准(2.0,0.20,0.015和 6.0 mg/L)(国家海洋局,1997)。本调查海域各站位的污染指标数A见表4所示,该海区污染指标数值范围在0.38~9.52,平均值为3.31。

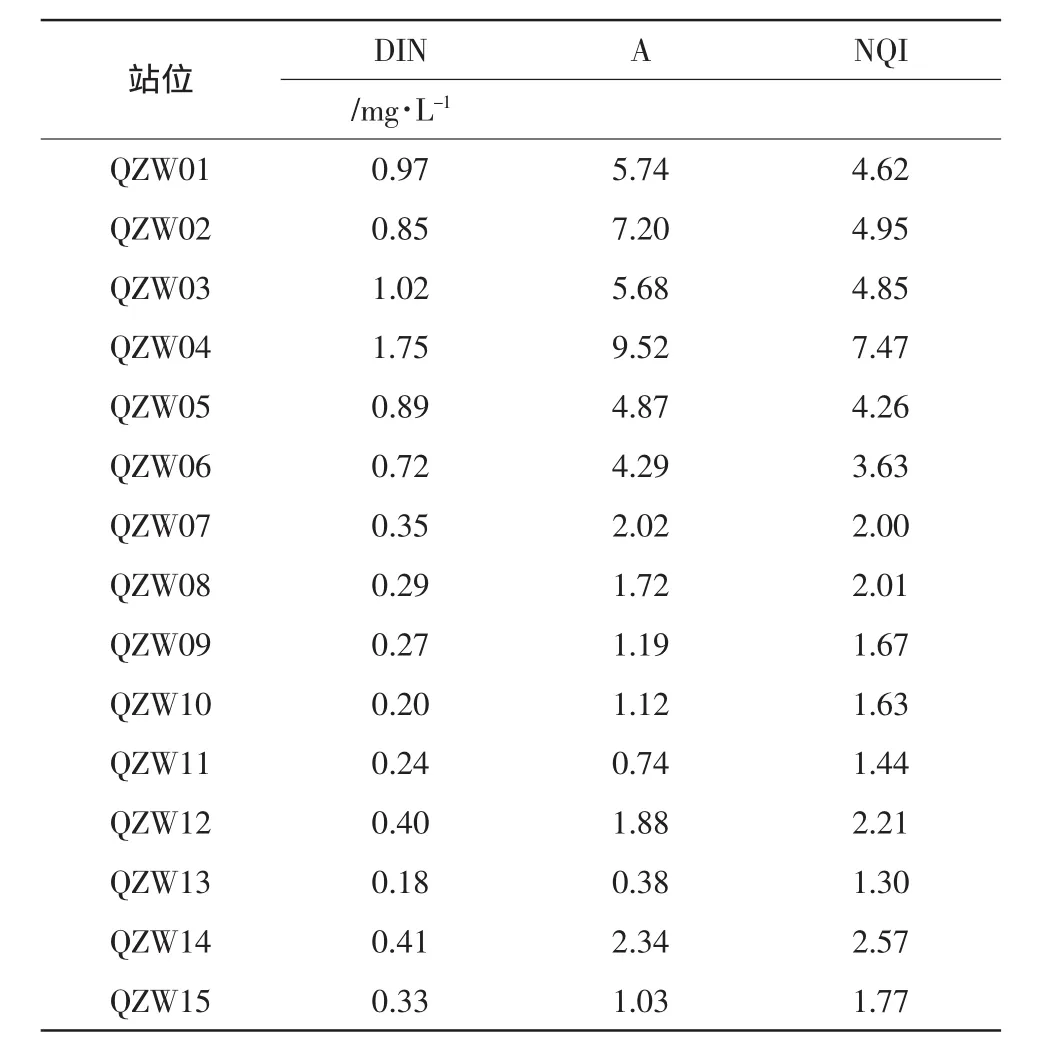

表4 水化学要素含量,污染指标数A和营养状态质量指数NQI

对照有机污染评价分级表(孙耀等,1993)的污染程度来看,对于整个钦州湾而言,夏季污染程度已达到4级,属于中度污染。但从不同区域看来,内湾养殖区出现严重污染状态,而湾外开始受到污染,部分站点处于轻度污染状态。显然,湾内污染主要来自陆源污染物的大量输入和养殖区饵料污染,而湾外则是水体自身有机污染影响的结果。本次调查以无机氮为主要污染因子,出现区域遍及整个钦江、茅岭江和大风江口近岸海域,体现出外来入海江水影响的主导作用,这与韦蔓新等(2003)对广西近海北海湾春季出现中度污染状态主要是由无机氮污染因子引起相一致。

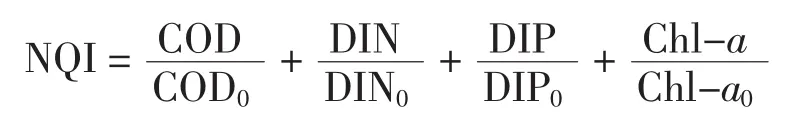

为客观反映钦州湾海域海洋环境的营养状况,根据富营养水平评价公式(刘彬昌,1993)

式中NQI为营养状态质量指数;各分子项为化学需氧量、无机氮、无机磷和叶绿素a的测定值,各分母项为相应成分的评价标准。根据邹景忠等(1983)在评价渤海湾富营养状态时拟定的COD为1~3mg/L,DIN 为 0.2~0.3mg/L,DIP 为 0.045mg/L,Chl-a为1~10mg/L为富营养化的阈值,并选作富营养指标,参考韦蔓新等(2001)对钦州湾内湾拟定的评价指标,结合本海湾无机氮含量较高,Chl-a含量较低的实际情况,拟定COD值2mg/L,DIN值 0.3 mg/L,DIP值 0.045 mg/L,Chl-a值 1 mg/L作为钦州湾富营养化单项指标的阈值。

根据计算结果NQI值的大小,把水域营养状态水平分为三级(刘彬昌,1993),本海域营养质量状态指数值范围在1.30~7.47之间(表4),平均值为3.09。就整个调查海域而言,夏季水域已处于富营养水平状态。但在区域分布上,其营养水平差异较大。钦州湾内湾养殖海区6个测站点的的营养状态质量指数均大于3,呈富营养状态,而湾外除靠近钦州港和大风江口部分站点呈中等营养水平外,其他测站点均呈贫营养状态。沿岸污水和农业用肥料流失通过茅岭江和钦江径流带入大量的营养物质进入海湾,是造成内湾富营养化的主要原因,养殖饵料溶入的营养盐和水体有机物质的分解也是影响内湾富营养化的重要原因。

3 结论

通过2009年夏季对钦州湾海域的营养盐和温盐、pH值、DO、COD和Chl-a等相关环境因子的调查发现,各营养盐含量主要受陆地径流输入的影响,呈现出内湾高,外湾低的分布特征。盐度与NO2-N,NO3-N和SiO3-Si均表现为显著的负相关性,说明夏季N、P、Si营养盐的补充均以陆源输入供应为主,对整个海湾的营养水平起到了主导控制作用。COD与NO2-N,NO3-N和SiO3-Si均表现出显著的正相关性,体现出水体中有机物分解对N和Si的补充起到重要作用。营养要素间的相关性表明,该水域无机氮的相互转化是通过氨的氧化分解作用来完成,丰水期陆源径流向海湾输送大量SiO3-Si营养盐的同时也输入了较多的NO3-N和NO2-N,其次为PO4-P。从污染状况及营养水平分析,夏季整个钦州湾处于中度污染程度和富营养状态。

BianchiT,2007.Biogeochemistry of Estuaries.New York:Oxford University Press.

CaiW J,DaiM H,Wang Y C,et al,2004.The biogeochemistry of inorganic carbon and nutrients in the Pearl River estuary and the adjacent Northern South China Sea.Continental Shelf Research,24:1301-1319.

Gaillardet J,DupréB,LouvatP,etal,1999.Global silicate weathering and CO2consumption rates deduced from the chemistry of large rivers.Chemical Geology,159:3-30.

国家海洋局,1997.GB 3097-1997海水水质标准.北京:中国环境科学出版社.

国家海洋局,2007.GB/T 12763.4-2007海洋调查规范.北京:中国标准出版社.

何本茂,韦蔓新,2004.钦州湾的生态环境特征及其与水体自净条件的关系分析.海洋通报,23(4):50-54.

龙爱民,陈绍勇,周伟华,等,2006.南海北部秋季营养盐、溶解氧、pH值和叶绿素a分布特征及相互关系.海洋通报,25(5):9-16.

刘彬昌,1993.黄骅近海及滩涂水域环境与赤潮形成初探.海洋环境科学,12(3~4):69-75.

赖廷和,韦蔓新,2002.防城港水化学要素含量的分布特征及相互关系.台湾海峡,21(4):422-426

邱绍芳,侍茂崇,陈波,2003.钦州湾潮流特征分析.海洋通报,22(3):9-14.

丘耀文,2001.大亚湾营养物质变异特征.海洋学报,23(1):85-93.

孙耀,陈聚法,张友篪,1993.胶州湾海域营养状况的化学指标分析.海洋环境科学,12(Z1):25-31.

韦蔓新,何本茂,2003.北海湾生态环境特征及其营养状况分析.海洋湖沼通报,(4):95-100.

韦蔓新,赖廷和,何本茂,2003.防城湾水质特征及营养状况趋势研究.海洋通报,22(1):44-49.

韦蔓新,赖廷和,何本茂,2001 a.广西钦州内湾贝类养殖海区三氮的含量和百分组成.台湾海峡,20(4):441-446.

韦蔓新,赖廷和,何本茂,2001 b.钦州三娘湾营养盐的分布及其化学特性.广西科学,8(4):291-294.

韦蔓新,赖廷和,何本茂,2003.钦州湾丰、枯水期营养状况变化趋势及其影响因素.热带海洋学报,22(3):16-21.

韦蔓新,赖廷和,何本茂,2002.钦州湾近20a来水环境指标的变化趋势Ⅰ平水期的营养盐状况.海洋环境科学,21(3):49-52.

韦蔓新,童万平,赖廷和,等,2001 c.钦州湾内湾贝类养殖海区水环境特征及营养状况初探.黄渤海海洋,19(4):51-55.

叶仙森,张勇,项有堂,2000.长江口海域营养盐的分布特征及其成因.海洋通报,19(1):89-92.

邹景忠,董丽萍,秦保平,1983.渤海湾富营养化和赤潮问题的初步探讨.海洋环境科学,2(2):41-54.

张正斌,2004.海洋化学.青岛:中国海洋大学出版社.