如何跨越“民生陷阱”

——《2012 中国民生发展报告》摘录

2012-06-30本刊编辑部

如何跨越“民生陷阱”

——《2012 中国民生发展报告》摘录

中国民生发展:渐进式历程

新中国成立60多年以来,中国经济快速发展,人民生活水平迅速提升。从民生发展的阶段和包含的三个核心内容角度衡量,中国民生发展跨越了“保障”阶段,在保障基本层面取得了巨大进步;目前正处于“改善”阶段,“有尊严的生活层面”的物质保障逐渐得到加强。

第一阶段:“工业优先”战略下保障基本生存

新中国成立后到改革开放前(1949—1978年)的这段时期,保障基本生存是民生发展的主要内容。在这一阶段,中国的国家发展战略是体现着苏联模式痕迹的“重工业优先”发展战略。这种非均衡的发展模式取得了一定的成绩,但由于其服务、服从于国家发展战略的定位,、国民经济支出中积累与消费比例失调,农轻重比例失调,食品和日用消费品供应严重不足,人民仍然在为温饱而困扰。

第二阶段:市场化改革增进人民福祉

1978年到21世纪初的市场化改革为第二阶段。这一时期由于经济飞速发展,民生发展的经济基础得以夯实,民生发展在“保障基本”层面也获得了巨大进步,人们的衣、食、住、行等条件获得提高。但是由于一度忽视了民生与经济发展的协调关系,一味追求经济增长的速度而忽视了经济增长的质量和合理分配,导致民生发展陷入误区,分配不公与贫富两极分化造成“有尊严的生活”的民生受到严重压制。

第三阶段:迈向公平与可持续的和谐社会

非均衡发展战略下带来的诸多民生问题日益显现,更加说明民生发展的重要性和紧迫性。中国政府对民生的认识逐步变化,2003年胡锦涛提出“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”为开端的和谐发展为第三阶段,主导思想从服务国防、服务经济发展向民生本位转变,民生发展以保障和改善民生为根本出发点的和谐发展观成为新时期国家发展战略。

中国民生发展进入新阶段。 这一时期中国政府通过转变经济增长方式、加大民生投入、发挥非政府力量等方式努力实现民生的均衡发展。

变革世界中的三大“民生陷阱”

民生发展无国界。报告研究表明,变革的世界深刻地影响着民生发展。借鉴国外民生解决经验,必须建立在中国文化传承与自主创新的坚实基础之上。如果不加甄别地盲目吸收和照搬,别国曾经的民生解决经验可能就是中国未来民生发展的陷阱。

一、“民生缺失陷阱”发酵“阿拉伯之春”

2011年对于中东来说,注定是动荡不安的一年。肇始于2010年年末的突尼斯街头骚乱引发的动荡演变为覆盖整个北非西亚的“阿拉伯之春”。继突尼斯民众推翻本·阿里政权之后,埃及总统穆巴拉克被迫下台,利比亚领导人卡扎菲被俘身亡,也门总统萨利赫和叙利亚总统巴沙尔也被逼至绝境,沙特、巴林、约旦、摩洛哥等国也陷入动荡之中,整个中东呈现出地区性政权垮塌的多米诺骨牌效应。

这一系列事件是自第二次世界大战后建立的阿拉伯民族国家在追求现代化进程中过度依靠民族主义和民族独立的话语,忽视保障民生的制度建设,因而落入“民生缺失陷阱”。

二、欧洲债务危机凸显高福利陷阱

2009年下半年起,欧洲债务危机相继在希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙、意大利等国爆发。欧债危机是一系列长期性制度性缺陷以及外界客观冲击等因素综合作用的结果,这些因素包括全球性金融危机冲击、欧盟国家财政政策和货币政策不统一、救助措施不及时不到位等。

透过民生视角研究发现,欧洲国家普遍推行的高福利分配模式和高标准社会保障体系,对长期国家财政赤字负有不可推卸的责任。

三、“占领华尔街”运动折射贫富分化陷阱

2011年9月17日,近千名示威者进入纽约华尔街示威。仅仅半个月后,在华盛顿、旧金山、洛杉矶等多个城市出现了类似占领华尔街运动的集会运动。随着形势的发展占领华尔街运动已发展成为一场世界范围内的占领运动。

占领华尔街运动其背后有深刻的社会背景并折射出美国面临的民生问题。正是现实中民生问题促使人们以占领华尔街的方式表达自己的不满。

跨越“民生陷阱”的对策和行动

作为世界上人口最多的中国,既要充分借鉴世界各国民生发展经验,更需吸取变革世界中的民生陷阱教训,找准跨越民生陷阱的着力点,寻求改善民生的发展之路。

首先,采取民生增长与经济增长同步策略,避免民生缺失陷阱;其次,渐进式改善民生,防止高福利陷阱;最后,建设橄榄型社会,避免贫富分化陷阱。

改革开放的30多年历程中,自由化、私有化和放松管制等的输入,对中国经济产生了诸多不良影响。过度强调市场化与经济发展优于一切的发展模式,在某种程度上是以牺牲民生为代价来谋求发展。

在当前改革过程中,应始终把实现好维护好发展好最广大人民的根本利益作为改革的出发点和落脚点,应切实有利于民生保障与改善继续发挥积极的宏观调控政策与适度的政府干预,继续加强政府在教育卫生住房社会保障等公共产品领域的责任,以促进社会和谐发展。

第一,要提高劳动报酬在收入分配中的比例;第二,着力破除城乡分割的二元经济社会结构;第三,加快垄断行业改革与监管;第四,加快财税制度改革;第五,消除社会鸿沟,建设“橄榄型”社会。

在民生法治方面,要制定民生保障法,提升民生保障法治水平与民生工作效率。保障和改善民生,必须依靠制度的保障。

首先,需要倡导民生法治理念。其次,完善民生保障法律体系;在这个方面,要拓宽民生立法渠道,统筹立法资源,维护民生司法的权威。再次,要提升各级党政民生工作效率。高度重视民生科学量化问题。将民生指标体系纳人各级党委政府绩效考核。将民生指标体系纳人各级党政干部选拔、任用与考核。最后,推动国际交流与合作,促进世界民生发展。

当前,世界经济形势复杂多变,一些主要经济体增速下滑,一些国家主权债务问题突出,国际金融市场动荡不已,新兴市场国家通胀压力加大,各种形式的保护主义明显增多,世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升。

因此,中国民生发展与世界民生发展已经紧紧联系在了一起,继续发扬同舟共济、合作共赢的精神,积极稳健地推动国际交流与合作,坚定不移保增长、促稳定,促进世界和平与发展,这是世界经济发展对我们提出的客观要求,也是各国各地区人民的共同愿望。

>>>链接

2012中国民生指数发展报告

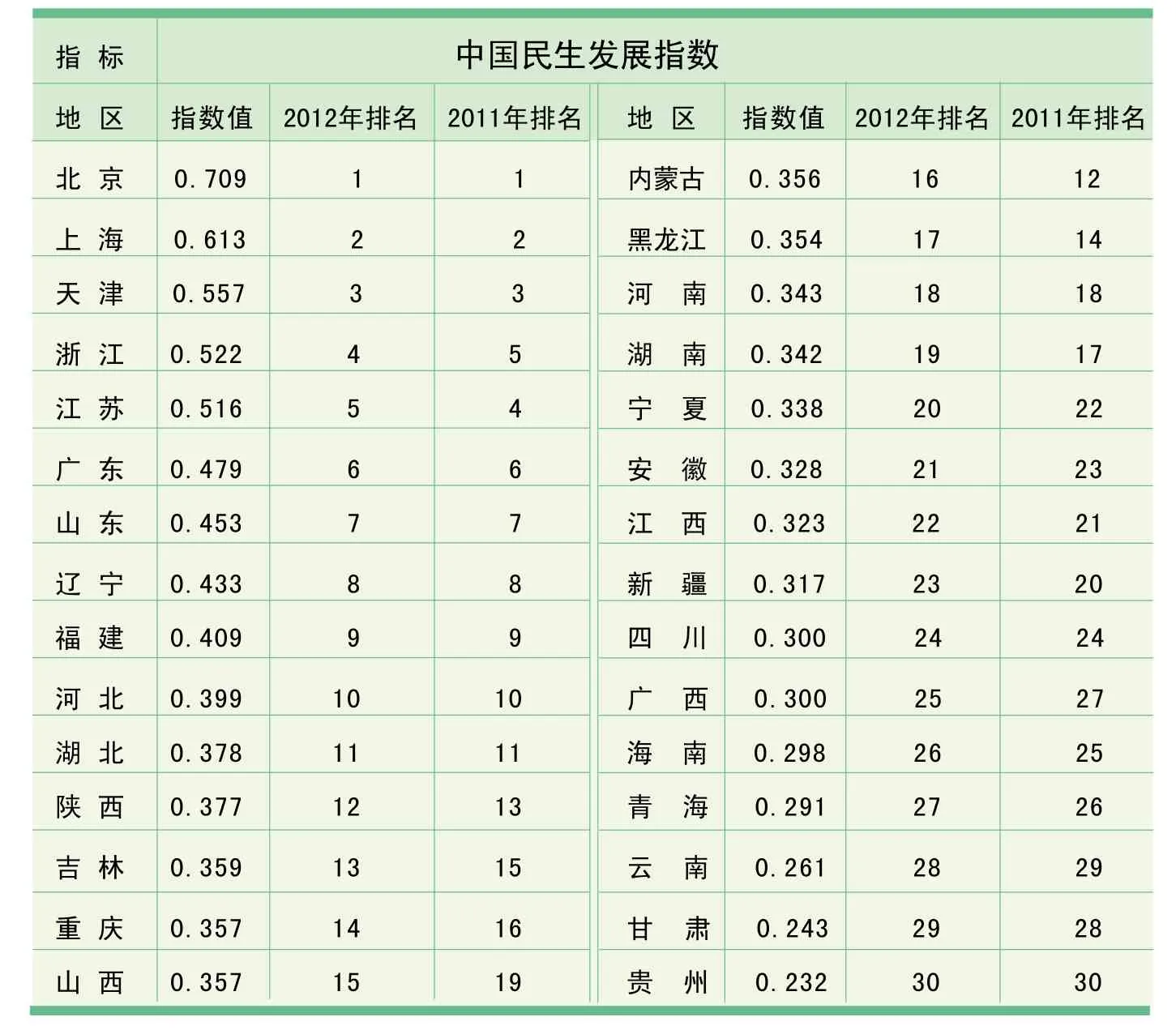

《2012中国民生发展指数报告》沿用了2011年版报告中提出的指数框架和计算方法,不同之处是,除了对中国省级民生保障和改善进行分析和比较外,还增加了对我国1995年至2010年,在保障和改善民生方面的总体成效进行量化考察。报告评估了最近一年省域民生发展状态与进度水平,探索政府改革和社会进步在我国民生领域取得的成果。

2012中国民生发展指数排名表及与2011年排名对比情况

□ 编辑 严碧华 □ 美编 王 迪