台湾大林镇安霞宫历史沿革探讨——兼论开漳圣王与三山国王共祀现象

2012-06-11方祯璋赵家民卢业明

方祯璋 赵家民 卢业明

(方祯璋系台湾南华大学兼任助理教授;赵家民系台湾南华大学助理教授;卢业明系台湾中华大学科技管理研究所博士研究生)

大林镇人口数现约三万六千多人,在台湾319乡镇中属于较小的镇。与其它乡镇类似,大林镇亦有许多宫庙,座落于本镇西林里仁爱路2号的安霞宫是本镇重要的庙宇。安霞宫自建庙以来,一直主祀源自漳州的地域保护神——开漳圣王。然而2000年,安霞宫却将源自潮汕的地域保护神——三山国王迎进庙中供奉。为此,本文旨在通过探讨安霞宫的历史沿革,厘清本镇开漳圣王信仰发展的脉络;同时探讨本镇三山国王信仰的发展历程,由此认识安霞宫开漳圣王与三山国王共祀模式的现象。

一、大林安霞宫开漳圣王考证

安霞宫开漳圣王,是大林镇民的信仰中心,为了解本庙的拓展历程,特节录庙志如下:

迨至同治四年 (1865)春,诸罗地方,大旱成灾,时疫流行,随后风雨暴荒,连日疫病接踵,形状惨酷,日死人数甚多,人寒心忧,地方首长,鸠首商洽,无济于事,竟认为天降灾殃,疾首病心而已,在面面相观万民恐惶当中,居住在大莆林街中林部落,有漳州移住陈老氏,发起兴建开漳圣王庙,响导人民信仰圣王公,果然神灵显耀,病者得愈,盲者得明,农者一年顺遂,商者获利丰盈,救灾救劫,降福频频,拜者日增月加,川流不息。时同治六年(1867),诸罗五品蓝翎黄光全、六品军功黄德义、本汛官陈安澜、职员陈安邦等,向大林地方人民等募捐款,银元五仟元,新建大林开漳圣王庙,薛大有率先捐出庙地及捐金三百元。同治七年(1868)腊月,始告竣工,地方人民莫不欣喜,竭诚接受圣王金像,香火日盛,远近驰名,拜者络绎不绝。每年农历二月十五日为圣诞日,光绪三十二年(1897),诸罗地方发生前古未有之大震灾,庙宇倾坏,前后殿受损极大,光绪三十四年 (1898),地方人士薛果堂、江文蔚、简清碧诸氏,组织开漳圣王庙修建委员会,募捐肆仟元,阅岁余年,方告成始,焕然庙貌一新,嗣后民国三十年,嘉义地方,再度发生第二次震灾,圣王庙亦受灾害,庙宇倾圮,现职管理人吴全,向镇民募捐或用中元公放领地价开支,到民国四十八年樊赐禄力推筹备管理委员会,暂行庙务至民国五十二年正式成立

然据 《嘉义管内采访册》[1]有关打猫北堡 “祠宇”部分记载:“开漳圣王庙在大莆林街外,崇祀开漳圣王,道光甲子年 (应为甲午年,1834年)富户薛大有唱首捐金,绅民公建。”与庙史所记薛大有率先捐出庙地及捐金三百元的同治六年 (1867),相差33年,且所载开漳圣王庙所在地点也不同。孰是孰非,有待进一步考证。

安霞宫现存石制香炉上刻有同治六年(如下图一),庙中横匾 “德被霞漳”,落款“同治戊辰年腊月谷旦业户薛大有立”(如下图二)。同治戊辰即同治七年 (1868),是该庙落成时所挂。则安霞宫应建于同治六年。结合庙志,其建庙原因为 “同治四年(1865)春,诸罗地方,大旱成灾,时疫流行”,似乎应以薛大有于同治六年 (1867)率先捐出庙地及捐金三百元较为正确。

那么,为什么 《嘉义管内采访册》的记载有所不同呢?其实,正如其所言 “开漳圣王庙在大莆林街外,崇祀开漳圣王……”,开漳圣王在大莆林街外。而大莆林街中的开漳圣王庙,如庙中石碑所记,是因 “同治四年 (1865)春,诸罗地方,大旱成灾,时疫流行”而建造的。简言之,在1868年安霞宫落成之前,“大莆林街外”就有开漳圣王庙。可是,这开漳圣王庙在大莆林街外的什么地方呢?因庙中石碑提及 “居住在大莆林街中林部落,有漳州移住陈老氏,发起兴建开漳圣王庙,响导人民信仰圣王公”,故调查从 “大莆林街中林部落”的漳州 “陈老氏”入手。

经多方查察,后得助于前中林庄庄长薛万里[2]后代子孙薛茂森 (号绍兴)先生证实,安霞宫开漳圣王是自大林镇中林部落 (现为中林里)分香的。再经薛先生引荐,对 “陈老氏”子孙进行访谈,内容如下:

口述历史:大林开漳圣王之由来记录时间:2010年十二月十七日访谈对象:陈炎煌,民国二十一(1932)年七月十五日生,1986年六月任大林镇第十三届里长。

访谈内容:开漳圣王为其先祖来台拓垦时迎来,原祀于其居家临近之土埆 (夯土砖造)庙厝,至其祖父陈如纶时期,由于年代已久,厝屋颓败,加上生活较为拮据,无力修建,故将开漳圣王移置家中祭拜。然,由于日据时期日人禁止台湾人祭拜本地神明,且鼓励崇拜日本神祇,在其约五、六岁尚未上公学校 (国民小学)时 (约1938年),某日,日本巡佐到其家中发现开漳圣王神像,便叫他拿去丢弃。他觉得可惜就将神祇藏在猪圈中之梁上,再回到家中向日本巡佐报告已经丢弃,日本人还赞美他乖巧。在日人离去后他叔公陈如雍很紧张的问他到底如何处理,陈炎黄先生据实以报,其叔公叹谓:这样也好!暂时就放在那里等候适当时机再处理。经过数月,日人未再追查,叔孙俩再将开漳圣王移至放置稻谷的 “稼粢”(粮仓)中藏置,到1945年台湾光复之后才再取出,然因遭虫蛀神像手臂及金身有毁损现象,另行送修重新塑造金身,并迎置陈家祖厝祭拜至今。至于大林安霞宫所祀之开漳圣王,听长辈传说即由此分香至镇内祭拜,早期尚有回此进香,但已有很长时间未再举办。

另访谈陈炎煌先生堂弟陈日旺先生,民国二十二年 (1933)生,所述有关开漳圣王典故与陈炎煌先生相似。陈炎煌先生及堂弟陈日旺先生为第十二世,如以一世代二十至二十五年计算,陈炎煌先生1932年生,则同治四年 (1865)其第七世祖陈炳文先生,应为碑文所述中林部落 “有漳州移住陈老氏,发起兴建开漳圣王庙”之人。

2012年3月8日经由薛茂森先生及地方人士大力协调,笔者得访安霞宫第六、八两届副主委及第七、八、九届总干事,并任第十届主任委员的何文雄先生。据其所述,该宫确实是由中林里陈炎煌家的神祇分香而来。祭祀开漳圣王的缘由,与陈炎煌先生访谈内容类同。他亦证实之前安霞宫会在农历3月16日回中林里挂香,但是在第五届管理委员会期间,部分执事委员认为两处庙制规格有所差异,不宜前往祭拜,所以就没再进行该项祭典。

至此,有关安霞宫开漳圣王的沿革,以及为何未回中林里挂香终得厘清。

二、三山国王与开漳圣王庙历史渊源探讨

2000年10月安霞宫后殿落成时,由邻县云林县大埤乡太和街三山国王庙 “分香火”,迎入三山国王共祀祭拜。安霞宫为何增祀三山国王,经电话采访现任总干事曹先生,表示安霞宫自日治时期前后即与大埤乡太和街三山国王庙有相互交流,故于后殿落成时,将三山国王迎入共祀。

然而以安霞宫的规模而言,并不亚于大埤乡太和街三山国王庙。即便两庙历史上早有交流,但从该庙 “分香火”迎入共祀,于理还是有所相违。到底是怎样的历史渊源使得安霞宫将两尊地域神共祀?

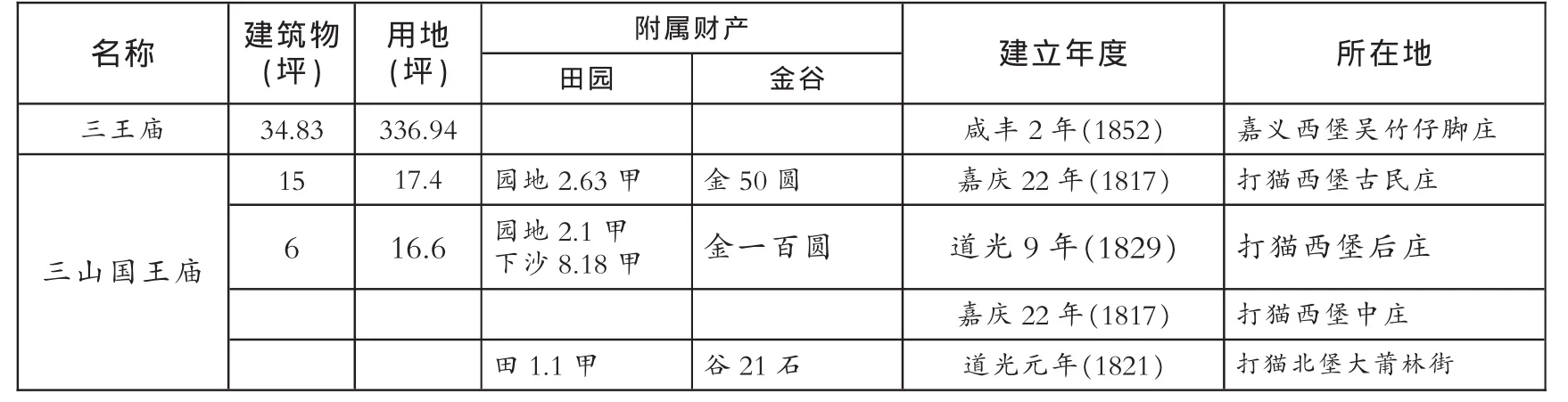

据大埤乡太和街三山国王庙主委刘瑞德所述:“大和街三山国王庙 (旧名为大和街三仙亭)是国家的古迹,它的祭祀圈包括云林县的大埤乡、斗南镇、古坑乡、元长乡,嘉义县的梅山、大林、溪口、民雄,总共有8个乡镇。”据研究,安霞宫所在的大林镇部分地区在清朝时就已属三山国王的信仰圈[3]。且古称打猫北堡大莆林街的大林镇。曾建有一座三山国王庙。据 《嘉义管内采访册》有关打猫北堡 “祠宇”载:“三山国王庙在大莆林街中,崇祀三山国王,道光元年 (1821)捐民财建立”。1898年,该三山国王庙尚有田地1.1甲,其出租所得金谷每年亦有21石,如下表一。由此可见,安霞宫于同治六年 (1867)落成时,应与三山国王庙分置于现在的大林镇中正路两端,相距仅约300公尺。

表1.1898底嘉义县寺庙、庙宇所属财产调查表

问题是, 日本人于1919年整理出版的《台湾宗教调查报告书》中,大埔林街仅开漳圣王庙,并无三山国王庙。该三山国王庙似乎消失了。因而有学者推测,该庙 “可能在1906年的 ‘丙午嘉南大震’后消失。直到20世纪晚期中正大学历史系王德权教授发现中正路底某街屋后院的道光年间 ‘永垂石碑’,足证百年前所述不诬。”[4]

如果正如邱彦贵所猜测,三山国王庙于丙午大震中倒塌,为什么震后没有修复?庙中所供奉的三山国王神祇又去哪了?

笔者梳理相关文献后,认为极有可能为族群械斗所致。据 《嘉义县志·社会志》整理1821年之后诸罗县辖时期的嘉义地区的有关闽粤械斗,主要有三起大械斗,如下表二。

表2.清领时期嘉义地区之分类械斗与抗官民变事件表

以道光六年的李通案而言,闽粤械斗几乎蔓延至整个台湾的一厅两县,分类的焚烧导致闽粤两籍庄民纷纷迁徙,促使两籍间祖籍分布更加集中[5]。戚家林先生在其所著 《台湾史》中指出,张丙于1832年11月24日开始 “先后进攻嘉义城……由于嘉义县城及府城的积极防御,致使张丙等窥伺府城无果,嘉义县城亦屡攻一个月不下,只得舍城而去,并掠民庄以为食。”《嘉义县志·社会志》亦载 “道光二十四年(1844)‘漳泉画地,宗支失守,继被粤贼折毁……’,此械斗事件距离道光十二年(1832)张丙事件,已有十二年,但地方分类械斗仍未完全平息。史料上记载,该年系因彰化地区陈结一案,又引发嘉义溪口居民的漳泉分类械斗与闽粤分类械斗。”[6]

经过上述几次大规模械斗,双方除人员死伤以及经济损失外,更造成闽粤族群之间的对峙状态。这种对峙状态并非短时间内可以消弥。嘉义附近的大林镇粤籍民众受到张丙 “掠民庄以为食”的攻击,除了他迁之外,应只能成为隐性族群。在此情况下粤籍民众供奉的三山国王庙,香火可能因而日益颓败。也就是说1826~1844年间的闽粤、漳粤械斗极有可能导致大林镇许多粤籍人士他迁,进而导致原有的三山国王庙的祭祀圈逐渐消弥,而在1906年的地震后可能连庙产亦被瓜分。

但以先民纯朴的性格,应不至有瓜分庙产的行为。故本研究再次进行田野访谈调查。2011年12月在大林镇中林里小区人文调查中,笔者与保安宫庙祝谈及 《嘉义管内采访册》记载 “大莆林街中”三山国王庙一事,该庙祝表示他知道此事,随即进行口述历史访谈,内容如下:

口述历史:大林三山国王庙神祇下落。

记录时间:2011年十二月一日。

访谈对象:吴新郡民国十七(1928)年十一月十七日生,现任中林里保安宫庙祝。

访谈内容:大林镇三山国王神祇,在其年轻时即安置于中林 “永寿宫”(主祀松树王公)旧庙中 (下图三)寄祀,后因该庙地处偏僻,村民再择地建新庙 (下图四),而三山国王神祇亦随移至新庙寄祀。自其父、祖时期即是如此,也就是说在日据初期就寄祀在该庙,是何原因长辈没提,所以并不了解。不过当时三山国王倒是尚有庙产一甲多田地,而祭典费用由中林乡亲认股捐献,分四股 “吃会”每年四次轮流祭拜,至国民政府治台,实施公地放领时,由镇长王嘉殷之祖父王石连 (1958年殁)出面处分庙产,进行退股并留数千元 (当时币值)捐作三山国王神祇寄祀 “永寿宫”之用,所以之后该宫移地再建,三山国王神祇也跟着存放在该宫中。

由此可了解三山国王庙产的流向,但又为何吴先生祖辈要不厌其烦地 “隐祀”三山国王?由于长辈们并未告知,所以吴先生也不明白。但是由其所展示的家谱(下图五)得知,其祖上先是由福建省漳州府漳浦县移居广东省陆丰县大安默林乡里象牙村。清康熙年间,第十四世祖吴瑞锦移居苗栗、通宵、南势湖,吴瑞业移居福建省台南府嘉义郡打猫东下堡中林庄,并生子吴奇爵、吴奇升,传衍迄今,吴新郡为第二十四代,是族内的曾祖辈分。

综合前述信息,本研究仿真架构 “大莆林街中”三山国王神祇的迁祀过程如下:1844年彰化漳粤械斗 (陈结案)之前,本镇先民已建立完整的三山国王祭祀圈。之后由于械斗,许多信奉三山国王的粤籍客家族群往北迁出大林镇,其祭祀圈逐渐衰退。吴氏家族因为先民曾移居广东,有可能接触甚至接受了三山国王信仰,因而极

图三、“永寿宫”旧庙有可能由其继续维持庙务。至1906年分“丙午嘉南大震”后,由中林村吴家及部分仍信仰三山国王的村民将其迎置于该村“永寿宫”寄祀,且经由村中头人处理庙产后,将结余作为寄祀金。1919年,大莆林街中只剩下陈圣王庙 (如下表三),可见三山国王庙一直没有重修,三山国王神祇百余年来就一直寄存于中林里 “永寿宫”(如下图六),并未迁至 “安霞宫”。

至此已基本理清大莆林街中开漳圣王与三山国王的渊源及交流情况。两庙同处大莆林街,可能信众上互有交叉。至今开漳圣王庙仍在,而三山国王早已不存。

2000年10月,何文雄先生任安霞宫主任委员时,将安霞宫香客大楼改为后殿。何先生是漳州人,一向主张族群融合,因历年三山国王绕境时会到该庙暂休,而殿落成后由于尚有空间,所以就征得委员会同意,至大埤乡分香,迎三山国王入殿共祀。当笔者问及,既然同样祭拜三山国王,为何未将现存于中林 “永寿宫”之原 “大莆林街中”三山国王神祇迎回共祀,他很惊讶地回答根本不知道曾有该庙,更不知道该庙神祇之现存地点。

表3.大埔林公学校区域

三、神祇共祀之可行性探讨

安霞宫将原本分属闽、粤族群的神祇共祀一庙,此模式并非首例。北部桃园县大溪和平老街的福仁宫也有类似祭拜方式。然据该庙记载,之所以将分属闽、客族群的开漳圣王与三山国王共祀,是因为大溪地区闽客族群为了对付原住民骚扰而共同合作。但此说是否属实,有待考证。安霞宫将三山国王迎入与开漳圣王共祀,乃基于两庙的交流与渊源。上文提及,清嘉庆间,安霞宫所在的大林镇西半部被纳入客籍人士的联庄组织 “新街五十三庄”,因而也属三山国王信仰圈。如今每年云林县的三山国王绕境庆典,也都会在 “安霞宫”停驾会庙。从这个角度看,安霞宫确实自日治时期前后即与 “大埤乡太和街三山国王庙”有相互交流之事实。

然而,纵或两庙时有往来,但应不至于共祀对方神祇。开漳圣王、三山国王本分属台湾漳州、潮汕移民的保护神,并以此作为族群的重要区别。再加上台湾开发早期经常发生闽粤械斗,因而民众在各自地域性神祇的祭拜上就更为畛域分明了。正如施振民所主张,“作为人群和祖籍具体的表征,除语言外便是不同人群奉祀的主祭神,移民将从故乡携来的保护神在新开辟的土地上供奉起来作为旧文化延续的象征,也成为新小区的标志。”[7]

当然,日据时期台湾民众为抵抗外族侵略、统治而加强合作、交流;加上台湾地狭人稠,互动频繁,也降低了族群间紧绷的自我意识。同时由于时代进步,人们对宗教信仰的态度更加豁达,近年来寺庙管理及信众宗教思维也日渐开放,故而产生类似何文雄先生基于推动族群融合的理念以及相互包容的精神而将三山国王迎入安霞宫祭祀,盼望信众们能尽弃前嫌同受诸天神佛庇佑。安霞宫能突破传统地域信仰,创立地域性神祇共祀,实属难得。

然而,宗教信仰本身除具有教化人心的作用之外,尚具历史传承之责。纵或基于族群融合进行多神共祀,亦应将其原由考证完备,尤其安霞宫所祭拜的神祇在历史上有一定的冲突,如能将共祀祭拜的缘由详细交待,相应信众才能了解其初衷。再者,追本溯源也是宗教用于教化人心的主要诉求,既然该庙已知主庙所在,且又曾前往会香,理应再与中林里开漳圣王庙有所联系。相信这对展现过去150年来大林镇各族群的文化传承、融合、延展以及慎终追远的人文教化,都将有所裨益。

注释:

[1]台湾银行经济研究室编撰、台湾银行发行:《嘉义管内采访册》,1958 年。

[2]何淑娟:《地方民居彩绘中的生活世界:日治时期大林地方民居彩绘之研究》(2010.06)第47页提及“薛万里为中林庄长,打猫东下堡潭底人,从事制糖业、农业,拥有土地宽阔,素有‘马行三日不踏他人土地’之语,人称‘万里舍’居住的地方,在地人自清治时期即称之为‘头家庄’,宅第于60年代拆除。”

[3]嘉庆14年前后,云林乡客籍大都集中在大埤、斗六、古坑一带,其中西边大埤乡全境、斗南镇西南部的客家,成立“新街五十三庄”;东边斗六市西南部、古坑乡西北部的客家则成立“前粤籍九庄”的联庄组织嘉义县北部的大林镇西半部、溪口乡东半部、民雄乡寮顶村、梅山乡圳北村,属于“五十三庄”的范围。该区的信仰中心为云林县大埤乡的太和街三山国王庙。具体可参见邱彦贵《嘉义县大林镇族群分布:以福佬客为核心的检视》,国立台中教育大学台湾语文学系第七次台湾语言文化分布与族群迁徙工作坊(2010台中场)论文。

[4]根据台湾日日新报社(1906年),大莆林街原有171户民房,全倒124户、半倒12户、大破10户,35人死亡、10人重伤、24人轻伤。详见邱彦贵《嘉义县大林镇族群分布:以福佬客为核心的检视》。

[5]曹如秀:《初探清代闽粤械斗及其空间分布演变——以道光朝李通事件为例》,《竹堑文献》第27期,2003年8月。

[6] 嘉义县政府:《嘉义县志·社会志》,2009年12月,第262页。

[7]施振民:《祭祀圈与社会组织——彰化平原聚落发展模式的探讨》,《中央研究院民族学研究所集刊》第36期,1973年。