广州市城市边缘区时空演变特征分析*

2012-05-10王海鹰张新长

王海鹰,张新长

(中山大学地理科学与规划学院,广东 广州 510275)

改革开发以来,我国城市建设进入了一个新的发展阶段,其特点表现为城市扩展与乡村城市化同时并起,城乡界限逐渐变得模糊。以往传统的城乡二元分法已经不能准确反映现代城市的地域结构特征[1-2]。随着城市化进程的加快,许多大城市出现了中心城市密集、交通拥挤、耕地减少、生态环境恶化等“城市病”问题,人与自然环境的矛盾日益突出,使得城市周边成为城市化进程中最为敏感、矛盾最为集中和尖锐的区域[3-4]。因此,引入城市边缘区的概念,充分研究包括其在内的城市地域空间发展变化规律,实现大城市地域各组合部分的空间整合,对促进城市自身建设和区域协调发展起着极其重要的作用。

城市边缘区是指位于城市和农村之间,以土地的城乡混合利用方式为典型特征,人口和社会特征具有过渡性质的一个独特地域实体,它是城市扩散的前沿与先导区,是城市地域结构中的一个重要组成部分,是具有过渡性、模糊性、动态性、复杂性等特点[1,5-7]。我国自20世纪80年代开始研究城市边缘区问题,相关的研究多集中在城市边缘区的概念与界定[2,8-14]、土地利用[15-21]、景观变化[22-24]、城市空间结构演变[1,4,17,26-27]等方面。从空间变化角度定量分析城市地域结构演变的研究并不多见,至今未形成一个统一的方法范式。

本文采用基于多准则判断的城市边缘区界定方法[2],结合广州市1990、2000及2009年空间与统计数据,重点分析广州市城市边缘区时空演变特征,从中探寻大城市地域结构在形态、功能、特征上的时空变化规律。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

广州市(22°26′-23°56′Ν,112°57′-114°3′E)位于珠江三角洲的中心腹地,地势东北高,西南低,北部和东北部为山区,中部为丘陵和盆地,南部是珠江三角洲沿海冲积平原。地处南亚欧大陆热带,属南亚热带季风海洋性气候。

研究区涵盖广州市目前主要城市范围,包括:海珠、黄埔、荔湾、越秀、天河、番禺、白云、萝岗、花都、南沙共10个区,总面积为3 617.35 km2,由于增城、从化两个县级市,城市发展水平与主城区存在较大差距,故不在研究范围之内。

1.2 数据来源

采用了广州市1990、2000、2009年土地利用数据、交通数据、人口密度数据、公共管理及服务设施数据以及DEM数据。其中,土地利用数据采用中山大学教育部“985”遥感与GIS地学应用创新平台实验室解译结果。空间数据处理方法如下:将广州市土地利用数据进行归并,得到1990、2000、2009年城市用地空间分布数据。人口密度数据分别通过1991、2001、2010年广州年鉴及广东省行政区图集获得,并将人口数据落实到街(镇)单元;交通数据由已有道路矢量图叠加上相应年份的TM影像进行矢量化修改获得。公共服务机构和公共管理机构数据由已有城市公共机构点空间数据,结合广州市机关事业单位地址资料修改及遥感影像获得。DEM数据通过1∶25万等高线图获取,先将其转化为TIN,最后生成DEM数据。

所有空间数据转化为grid栅格数据形式,并通过空间配准统一坐标系,grid栅格数据的分辨率为100 m。对空间数据并进行归一化处理,消除量纲影响。

1.3 研究方法

国内外学者从多种角度提出了城市地域空间扩展理论,用以解释和分析城市空间扩张的现象和机理。主要的城市扩展模式有“同心圆”扩展模式、“点-轴”填充模式[1,3,17,21,28]。广州市自改革开放以来经济快速增长,城市扩张和城市化进程加速发展。单从广州市的城市化水平考虑,1990年为69.40%,2000年83.79%,2005年为81.5%,之后至2009年基本保持在这个水平(广州市年鉴),城市化水平位居全国前列。可见广州市城市化进程已经从1990年初期的迅猛发展,过渡为平稳发展阶段。因此,研究以2000年为界,并将研究时期分为2个阶段: 1990-2000年、2000-2004年。

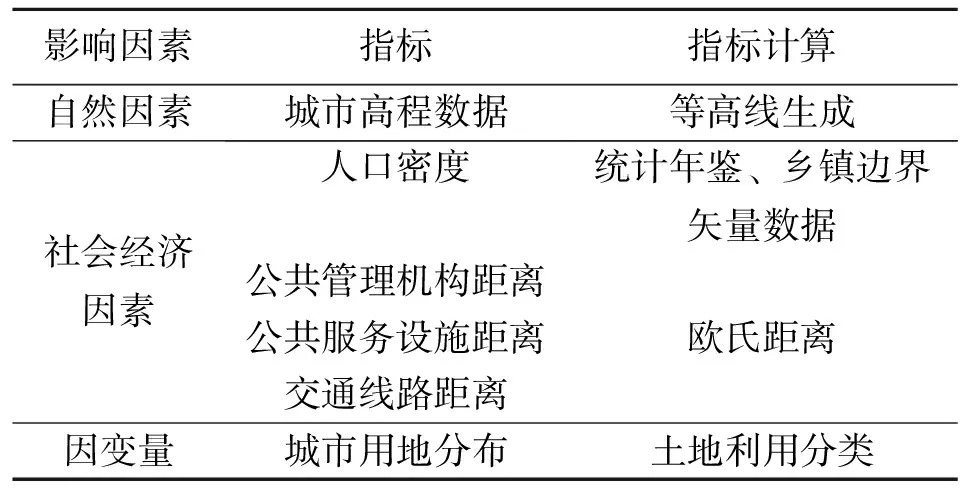

1.3.1 指标体系 现代城市空间结构理论及城市边缘区的研究表明,在城市空间形态划分方面,土地利用、社会经济特征是主要的参考因素[29-30]研究采用了城市特征属性评价指标体系[2],将指标分为自然、社会经济等两大类因素。其中自然因素包括城市高程因子,社会因素包括人口密度、公共管理机构、公共服务设施因子、交通因子,共2大类5个单项指标因子[2],具体如下表1所示。

1.3.2 大城市边缘区界定方法 洛斯乌姆(L H Russwurm)从城市地区和乡村腹地联系的角度提出了区域城市模式,认为区域城市由中心至外围划分为4个部分,即城市核心区、城市边缘区、城市影响区和乡村腹地。借鉴洛斯乌姆区域城市模式,将广州市由中心至外围划分为城市核心区、城市边缘区、城市影响区[31]。由于广州市城市化水平较高,纯粹乡村腹地几乎不存在,因此将乡村腹地纳入城市影响区中进行研究。研究采用基于多准则判断方法划分城市边缘区。首先,利用逻辑回归模型计算城市特征属性。然后,再通过累积频率法和K-Means空间聚类法相结合,得到城市边缘区分布范围[2]。

表1 指标计算方法

城市特征属性是指反映城市土地单元城市特征的一个综合性指标,用于表示该土地单元的城市程度。城市特征属性是由一系列因子变量来度量的,可以采用基于多准则(MCE)的方法来获得城市特征属性的特征向量,其函数形式为:

βkαk=a+β1αdem+β2αpop+

β3αgov+β4αservice+β5αtrafic

(1)

(2)

采用定性与定量相结合的方法来确定城市边缘区界定标准。对城市特征属性进行随机采样,去除数据异常点后,得到城市特征属性频率分布直方图。根据样本数据的统计分析结果,在图中寻找界定参考点,初步得到城市核心区、城市边缘区、城市影响区的值域区间。以所选值域区间的中值作为聚核,利用K-Means空间聚类法确定城市边缘区的界定标准。

假设随机样本集合为Ω,P为类的集合,L为聚核集合[33]。选取3个区间的中值作为聚核,记为

,,

(3)

以按照距3个聚核欧氏距离最近的原则,把样本集合Ω分配到各个聚核所在的类中,记为

,,

(4)

其中,

∈Ω|d(x,≤d(x,,

j=1,2,3,j≠i}

(5)

然后,由P0出发,重新计算各类的新聚核L1,完成一次迭代过程。

,,

(6)

聚核计算公式为:

(7)

重复以上步骤,直到达到迭代收敛标准。设每类中的点与该类聚核的距离之和为ut,则

,

(8)

1.3.3 特征分析方法

1)城市地域结构变化动态度。将土地利用变化动态度计算模型应用到城市地域结构时空分异分析,用以计算城市地域结构(包括:城市核心区、城市边缘区、城市影响区)的变化强度,从宏观上数量上把握城市边缘区动态变化和发展趋势。公式如下:

××100%

(9)

式中,at、at+n分别为研究期初和研究期末某一城市地域结构类型的面积;n为研究时段长,当时间n为年时,βi,t,t+n为研究时段内城市地域结构类型的年变化率。

需要指出的是,动态度指类型数量的变化速度,其值的大小并不能指示在该地区变化的主要类型。动态度值的正负代表了该类型的正向变化和负向变化。正向变化指的是该类型面积数量变大,负向变化则反之。如果动态度为负,则需比较其绝对值大小,以此判断变化速度。

2)城市地域结构空间转移分析。根据地图代数原理对不同时期的城市地域结构进行空间叠加运算,计算出各时期城市地域结构转移矩阵,再进一步分析城市边缘区的空间变化过程。其公式如下:

×

(10)

3)城市地域结构紧凑度分析。利用紧凑度指数对城市地域结构进行分析,从而掌握城市地域结构的形态特征。其公式为:

(11)

式中,P是对象的周长,A是对象的面积。U代表城市地域结构类型的紧凑度,C值越小,其城市地域结构类型的形态越紧凑;反之,则越破碎。

2 结果与讨论

2.1 城市边缘区界定结果

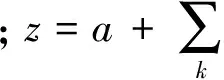

对影响因子进行归一化处理,生成样本数据。利用SPSS进行逻辑回归分析,得到1990、2000和2009年的广州市城市特征属性。城市特征属性的逻辑回归结果(见表2)。

表2 逻辑回归变量系数表

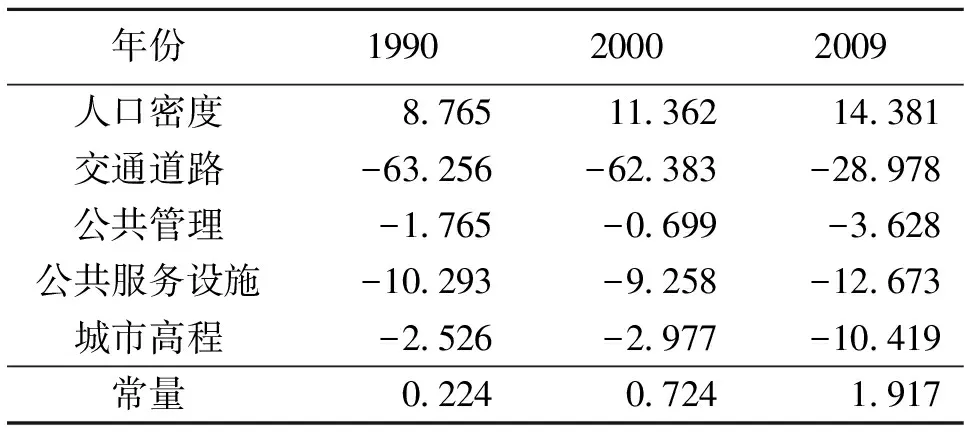

得到城市特征属性的频率分布直方图,定性确定城市分区界定参考点,获得城市核心区、城市边缘区、城市影响区的参考区间。选取上述3个参考区间的中值作为聚核,再利用K-Means空间聚类分析法进行城市核心区、城市边缘区以及城市影响区的定量划分[34]。经过K次迭代计算后,得到聚类中心值与分类结果。

结合研究区城市发展特性,参考相关专家意见,得到聚类结果(表3)。

表3 城市边缘区的空间聚类结果

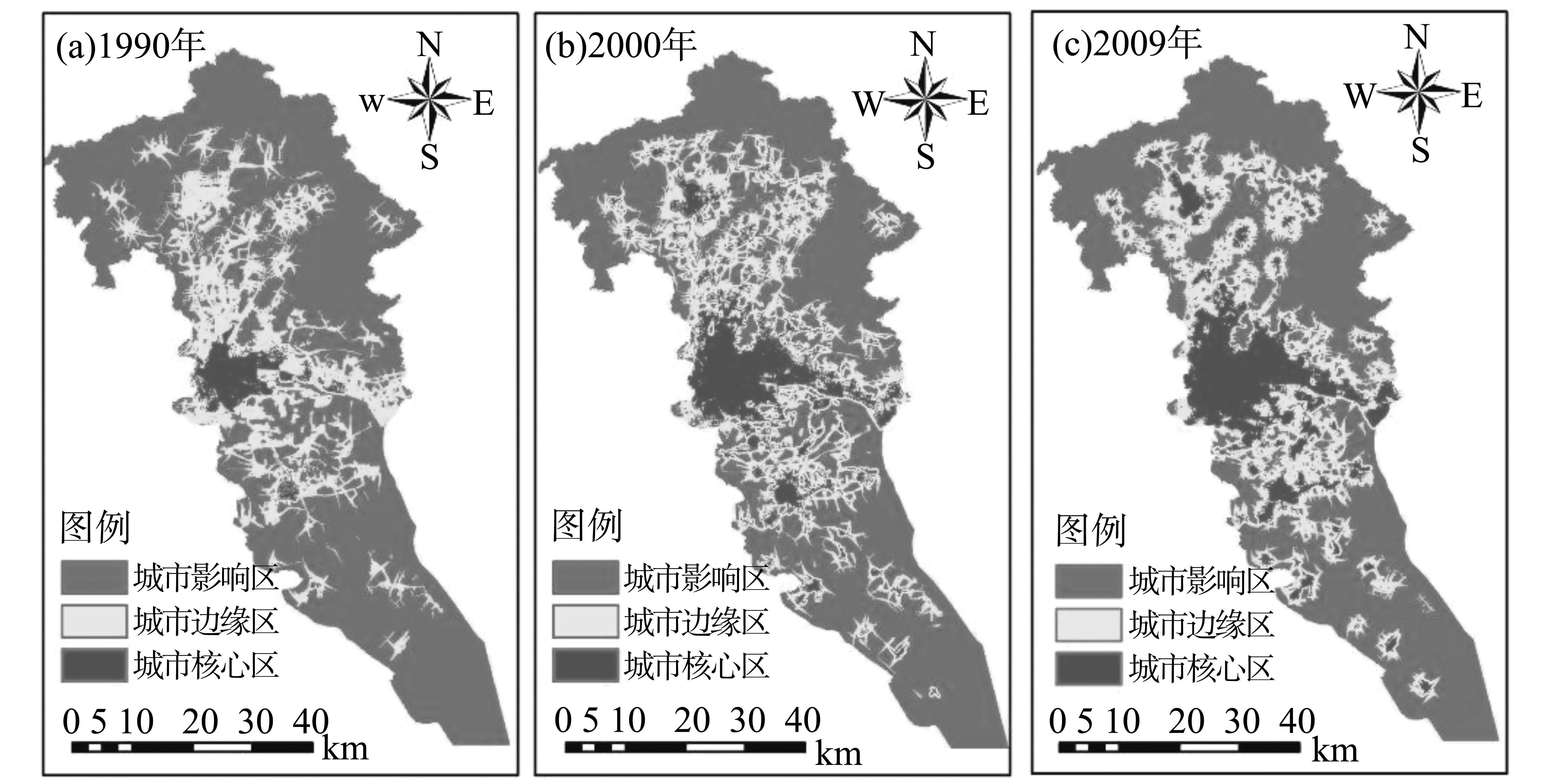

利用K_Means空间聚类结果,获得了1990、2000及2009年的广州市城市边缘区空间分布图,如图1所示。

2.2 城市边缘区空间格局分析

1990年的广州市城市地域结构虽然是以“单核心”为主的城市空间特征,但是已经出现了“点-轴”扩展的趋势(见图1a)。除了在广州市中心区域的城市核心区之外,在远离城市核心区区域空间出现了大量城市边缘区的空间形态,而且呈现出典型的星形发散特征。这一典型特征恰恰说明了这一时期城市道路系统对城市边缘区扩张产生的强烈导向作用(此时交通道路因子回归系数高达-63.256,证明了道路交通系统对城市化水平的主导影响。见表2所示)。在2000年,广州市的“点-轴”扩张逐渐演变成以城市本体向外扩张为主,中心镇扩张为辅的“外向”扩展模式(见图1b)。城市核心区除了在城市本体向外扩张以后,在远离城市中心的城市边缘区逐渐独立发展成为城市核心区。在2009年,广州市的“外向”扩展模式逐渐出现了“多核心”扩展的空间特征,即:以在“外向”扩展模式的基础上,城市边缘区的核心地带进一步成熟,使得城市核心区向外蔓延扩张,导致城市出现了“多中心”的空间形态(见图1c)。

图1 广州市城市边缘区空间分布

2.3 城市边缘区数量特征分析

分别计算1990、2000及2009年城市地域结构类型(城市核心区、城市边缘区、城市影响区)的面积,得到广州市近年来城市空间扩展的总体变化特征(见表4)。

表4 广州市城市地域结构面积统计表

分析该表可知,1990-2000年间广州市城市高速扩张。城市核心区面积由127.386 4 km2迅速增加至433.776 3 km2,面积增长率达到240.52%,面积年增长率13.04%。城市边缘区由806.309 8 km2增加至912.888 5 km2,面积增长率为13.22%,面积年增长率1.25%。城市影响区则逐渐减少,由2 671.608 0 km2减至2 258.553 0 km2,面积增长率为-15.46%,面积年增长率-1.67%。

2000-2009年间广州市城市扩张速度有所减缓。城市核心区面积由433.776 8 km2增加至527.878 1 km2,面积增长率为21.69%,面积年增长率为2.21%。城市边缘区地域扩展进入静止阶段,面积甚至有所减少,由912.888 5 km2减少至892.404 2 km2,面积增长率为-2.24%,面积年增长率为-0.25%。城市影响区继续减少,由2 258.553 0 km2减少至2 184.570 7 km2,面积增长率为-3.28%,面积年增长率为-0.37%。

进一步分析各行政区的城市地域结构数量特征,得到城市地域结构(城市核心区、城市边缘区、城市影响区)在各行政区的面积统计结果。

由表5分析可知,在1990、2000及2009年,广州市各区城市核心区比例始终排在前五位的依次是越秀、荔湾、海珠、天河、黄埔。其中,越秀区在1990年城市核心区比例为91.731%,到2009年达到100.00%,而位居第五的黄埔区在1990年仅为4.635%,但至2009年已经升至39.966%。

表5 广州市各行政区地域结构面积统计表

城市核心区是城市发展较为成熟的区域,其在行政区所占比例大小能够指示该区城市发展状态与水平。由此可以判断, 1990-2009年,越秀、荔湾、海珠、天河、黄埔等五区始终是广州市城市发展的核心区域。另外,从表5数据可知,城市核心区有向中心城镇、卫星城发展的趋势。例如:在1990年,番禺、白云、萝岗的城市核心区比例仅为1.223%、0.898%、0.000%,到2009年已经升至13.358%、12.450%、7.923%。这从数据上说明,广州的城市发展模式已经从“单核心”(越秀、荔湾、海珠等)逐渐转变为“多中心”(番禺、白云、萝岗)的发展模式。

由于各行政区城市发展水平不一,城市边缘区在各行政区所占比例的随时间的变化呈现出不同的规律。一方面,在城市核心区比例较高的地区(该区域的城市发展状态与水平比较高),城市边缘区会随着时间在数量上进一步减少。譬如,在1990年,城市边缘区所占比例依次是黄埔、荔湾、天河、海珠、白云、番禺、萝岗、花都、越秀、南沙,分别是59.364%、47.649%、44.530%、40.074%、33.451%、22.544%、15.635%、14.204%、8.269%、5.202%。在2000年,黄埔、海珠、天河、荔湾、越秀的城市边缘区比例已经分别减至46.397%、35.241%、32.930%、28.981%、0.060%。直至2009年,进一步降至44.763%、27.232%、27.884%、19.523%、0.000%。另一方面,在城市核心区比例较低的地区(该区域的城市发展状态和水平较低),随着城市化进程的发展,会有大量土地成为城市边缘区。当城市化水平的进一步提升,边缘区开始聚集填充,进一步发展成为城市核心区。此时,边缘区面积的又会有所减少。譬如,在2000年,白云、萝岗、花都、南沙的城市边缘比例增加至36.218%、21.585%、19.841%、9.773%。然而到了2009年,白云、萝岗、花都、南沙等区的城市边缘区比例又减少至31.068%、20.223%、19.271%、9.656%。

2.4 城市边缘区变化动态度分析

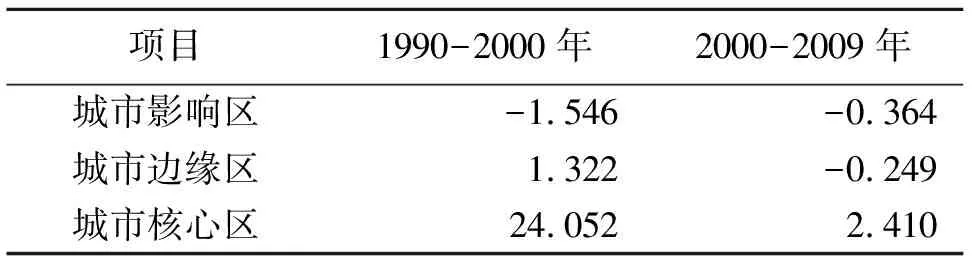

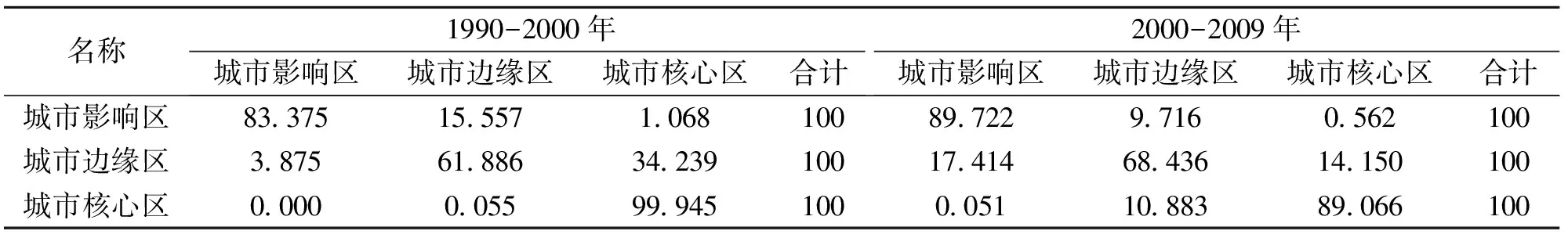

采用动态度模型对广州市城市地域结构(包括:城市核心区、城市边缘区、城市影响区)变化状况进行分析,该模型可以直观反映城市地域结构类型变化的幅度与速度。分析结果见表6。

由表6可知,1990-2000年期间,广州市城市核心区动态度较高,达到24.05%,城市边缘区扩张速度较慢,动态度为1.32%。城市影响区不断减少,动态度为-1.55%。2000-2009年期间,城市核心区仍在不断扩张,但扩张速度减缓了很多,动态度下降到2.41%,城市边缘区开始停止扩张,略有收缩。城市影响区进一步减小,但趋势变缓,动态度提高到-0.36%。

表6 城市地域结构变化动态度

进一步计算各行政区城市地域结构变化动态度,为消除公式零除问题,将公式(9)作如下修正:

××100%

(12)

修正后的动态度计算结果见表7。

表7 各行政区城市地域结构变化动态度

由表7可知,1990-2000年间,广州市各行政区城市核心区变化幅度较大的区依次是花都、白云、萝岗、南沙、番禺,动态度分别是365.378%、99.820%、94.400%、62.500%、55.315%,变化速度最低的是越秀区,仅为0.867%。城市边缘区变化动态度较大的区依次是南沙、花都、萝岗、番禺、白云,分别是8.477%、3.940%、3.665%、2.653%、0.824%;海珠、黄浦、天河、荔湾、越秀均为负向变化,动态度绝对值最高的是越秀区,为-7.294%,最低的是海珠区,为-1.174%。城市影响区除了越秀以外均为负向变化,动态度从小到大依次是南沙、花都、萝岗、番禺、白云、荔湾、黄浦、天河、海珠。越秀区变化幅度最小,为0.000%,变化幅度最大的是海珠区,为-6.613%。

2000- 2009年间,广州市各行政区城市核心区变化幅度较大的行政区依次是番禺、萝岗、黄浦、海珠、南沙,动态度分别是5.857%、4.012%、3.459%、3.077%、2.446%,变化速度最低的是越秀区,仅为0.006%。城市边缘区除番禺面积有所扩张以外,其它区都是负向变化。番禺的城市边缘区动态度为2.359%。荔湾的城市边缘区负向变化最大,动态度为-3.412%。白云、花都的城市影响区出现正向变化,分别为0.820%、0.059%,越秀的动态度依然为0.000%。除此以外均为负向变化,变化幅度最大的是海珠,动态度为-8.500%。

2.5 城市边缘区空间变化分析

城市边缘区空间变化是指在城市化过程中城市地域结构内部不断调整,从而导致城市边缘区在空间上发生变化的现象。研究城市边缘区空间变化特征,对把握城市地域空间结构的扩张动力机制具有重要意义。

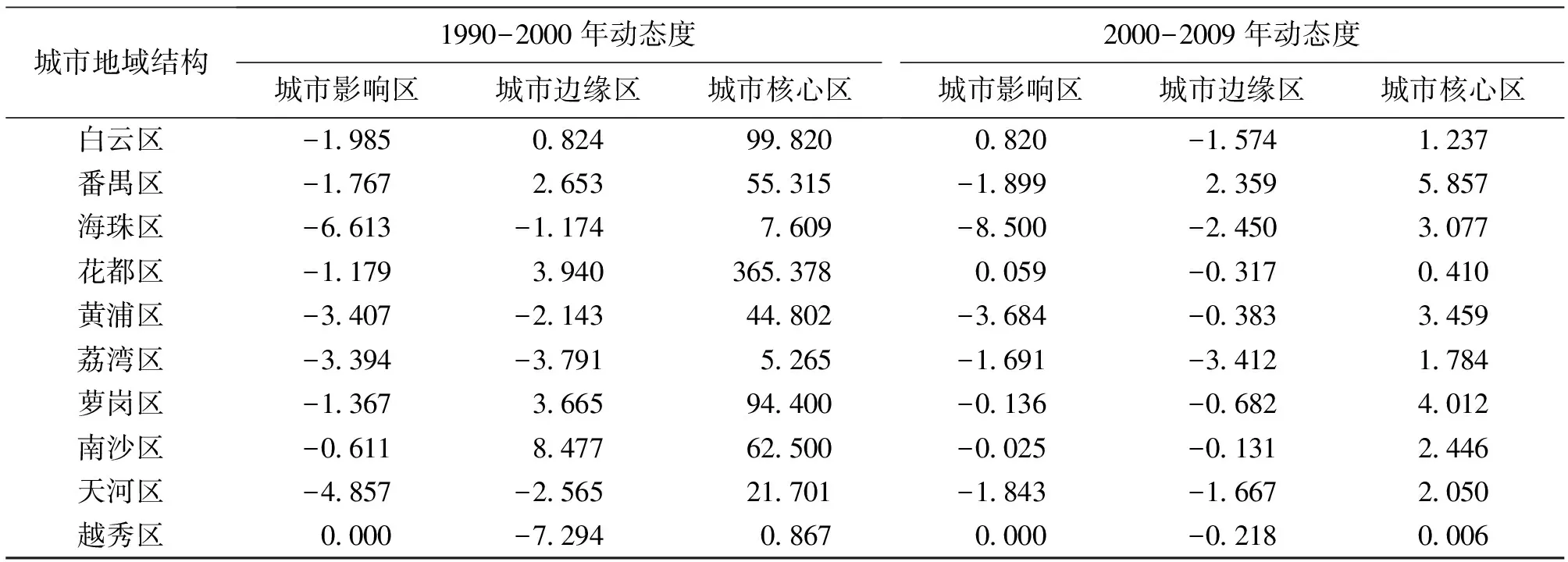

利用1990年、2000年、2009年三期城市地域结构空间分布,得到1990-2000年、2000-2009年两个时间段的城市地域结构空间变化图以及变化转移矩阵。

图2 城市地域结构空间变化图

如图2所示,为了便于数字表达,以整数1、2、3分别代表城市影响区、城市边缘区、城市核心区,通过地图代数法公式进行运算得到九组数字组合,代表了由研究初期到研究末期的各种类型转换。对城市地域结构类型变化图进行数量分析,得到类型转移百分比矩阵(表8),从而分析转变的主导方向。

表8 城市地域结构变化转移百分比

由表8可知,1990-2000年间,城市影响区转变为城市边缘区的百分比15.557%,转变为城市核心区的百分比为1.068%;城市边缘区转变为城市核心区的百分比34.239%,转变为城市影响区的百分比为3.875%;城市核心区转变成城市边缘区的百分比仅为0.055%;2000-2009年,城市影响区转变为城市边缘区的百分比为9.726%,转变为城市核心区的百分比为0.562%;城市边缘区转变成城市影响区百分比为17.414%,转变为城市核心区的百分比为14.150%;城市核心区转变为城市边缘区的百分比为10.883%,转变为城市影响区的百分比为0.051%。

数据分析表明:1990-2000年间,城市地域结构空间变化主要以城市影响区转变为城市边缘区、城市边缘区转变为城市核心区为主。新增的城市边缘区大多出现在城市交通要线周围,呈星状向外发散,并在城市边缘区中心地带产生城市核心区(如图2a所示)。这一期间,城市地域结构空间变化的主要驱动力主要来自于人口密度的大量增长,外来人口由于生活成本和压力的原因,导致其城市中心外围形成了低生活成本的生活聚居区(如:城市交通要线周边、城乡结合部、城中村等地),而该区域的公共管理以及服务设施往往跟不上(见表2)。2000-2009年,城市地域结构空间转变出现了大的变化,表现在城市影响区与城市边缘区、城市边缘区与城市核心区两两相互转化同时进行,且转化比例相差不大,这是由于在这期间城市地域结构不断调整的结果。在此期间,城市地域结构空间变化不仅因为人口密度的继续增加,而且由于公共管理机构的逐渐覆盖以及公共服务设施的完善,城市化不发达区域(如:城市交通要线周边、城乡结合部、城中村等地)的城市化特征逐渐调整成熟,对城市地域结构的空间变化也产生了重要的影响,而交通系统已不再是城市化的唯一影响因素,大量适宜于城市开发的低海拔土地逐渐被城市化(见表2)。

2.6 城市边缘区空间形态分析

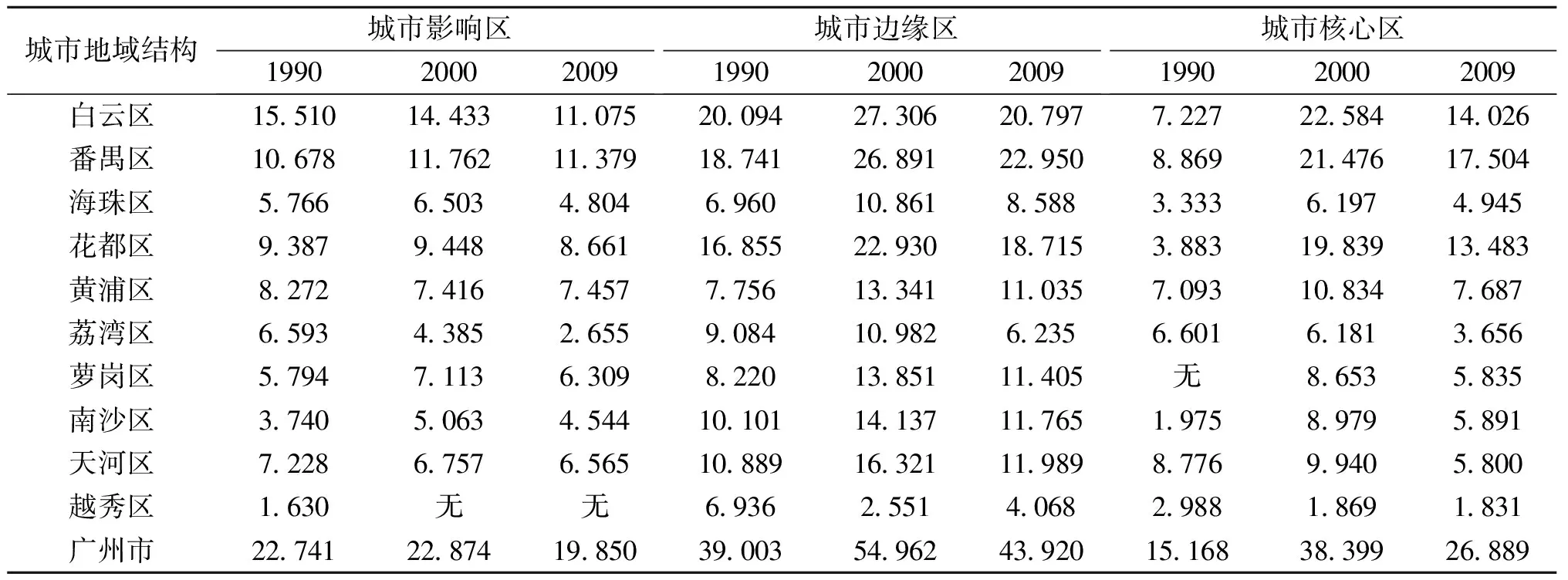

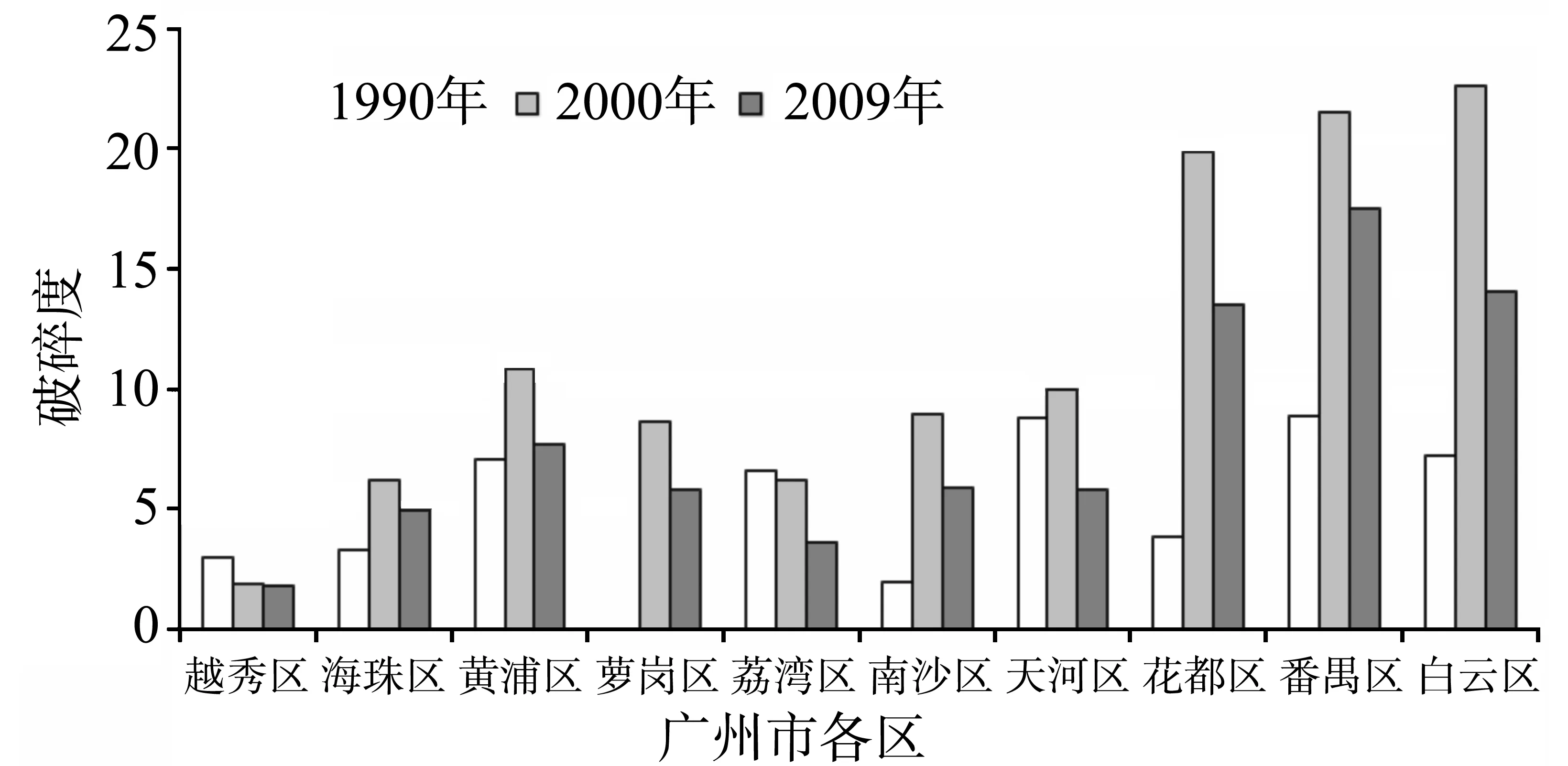

利用景观生态学指标研究城市地域结构空间形态的时间变化特征,本文选用破碎度指数对城市地域结构进行分析,破碎度指数可用来度量城市地域结构的空间集聚程度,如果指数接近于“1”,则说明其形态接近于圆形,即最紧凑的形态。越大于“1”,则说明其形态越破碎、发散。城市地域结构破碎度计算结果如下:

表9 城市地域结构破碎度指数值

如表9所示,广州市城市边缘区1990年、2000年、2009年的破碎度指数分别为:39.003、54.862、43.920,城市核心区的破碎度指数低于城市边缘区,分别为:15.168、38.399、26.889。城市边缘区破碎度值要大于城市核心区破碎度值,并且两者变化规律相似(见图3),尤其在2000年及2009年,这一特征表现地非常明显。城市边缘区和城市核心区破碎度指数变化经历了一个上升再下降的过程。1990-2000年间,城市核心区破碎度较之城市边缘区破碎度上升更快,但是在2000-2009年间,两者破碎度的下降速度基本相同。而城市影响区的破碎度变化不大,到了2009年略有下降。

图3 城市地域结构破碎度指数

1990-2000年这十年间,城市核心区及城市边缘区的破碎度急剧增加,说明这一阶段广州市城市扩张力度较强,导致城市产生了大量的核心区及边缘区斑块,城市用地呈粗放式增长。2000年到2009年,城市核心区和城市边缘区破碎度降低,城市用地斑块相互联接及内部填实,城市粗放式扩张的情况有所缓和。

进一步分析广州市各区的破碎度变化情况,以城市核心区破碎度变化分析为例。

图4 城市核心区破碎度指数变化图

由图4可知,整体来看,在1990年广州市各区城市核心区破碎度普遍比较小,到2000年城市核心区破碎度普遍增加,尤其以白云、花都、番禺、南沙增加最为显著,其它各区城市核心区破碎度均略有增加,越秀、荔湾等区城市核心区破碎度反而变小。到2009年,各区的城市核心区破碎度普遍度减小,尤其以白云、番禺、花都减少最为显著,越秀、荔湾破碎度进一步减小,其它各区核心区破碎度减少的幅度不大,如:天河、黄浦、海珠、萝岗。由变化幅度计算可知,城市核心区破碎度在1990年到2009年变化总幅度大小依次是白云、番禺、花都、南沙、黄浦、天河、海珠、荔湾、越秀(因萝岗1990年无值,不参与排名)。

3 结 论

城市边缘区的产生及其空间动态演变是城市化过程中必然出现的复杂地理现象,科学界定以及定量分析城市边缘区时空演变特征,对促进城市地域结构和功能的空间优化整合,推动城乡一体化协调发展具有重要意义。本文利用面积数量特征、变化动态度、变化图谱及景观生态学指标等方法对广州市1990年、2000年及2009年的城市边缘的时空演变特征进行分析,研究结果表明:

1)1990-2000年间,广州市处于城市扩张加速期,以城市核心区蔓延式扩张以及城市边缘区的星形发散式扩张为主。城市作用力非常明显,城市核心区向近域蔓延式扩张强烈。同时,城市边缘区多沿交通要线呈放射状分布,并在其中心地带产生城市核心区,逐渐形成了以中心城镇、卫星城为中心的城市核心区,城市发展从“单核扩展”模式转变为“点-轴扩展”模式。2000-2009年间,城市扩张力度有所减缓,城市边缘区扩张减缓,城市核心区在原有基础上进一步填充填实,逐渐向城市边缘区地带蔓延。“城市郊区化”与“农村城市化”现象并存,最终将形成以“多核心”为典型特征的广州大都市区。

2)1990-2000年间,城市核心区扩张最强烈的地区主要分布于广州北部,分别是花都、白云、萝岗,尤其以花都的扩张最为剧烈。城市边缘区的扩张变化以广州南部南沙和北部花都最为显著,其次为萝岗、番禺、白云。总体看来,整个大广州地区处于城市化加速期,各区城市化建设迅猛,显得粗放、混乱、无序。2000-2009年间,城市核心区扩张重点向广州南部和东部转移,番禺、萝岗、黄浦成为城市核心区扩张最为强烈的区域,城市边缘区扩张显著集中在番禺。从总体上看,城市发展建设粗放的状态在一定程度上得到了约束,广州市的战略发展重心南移。

3)城市空间扩张变化规律与城市核心区与城市边缘区破碎度变化规律具有同步性和相似性。当城市处于扩张加速期,城市核心区与边缘区的破碎度同时增加。反之,当城市扩张力度减缓,进入内部填充阶段时,城市核心区与边缘区破碎度同时下降。城市核心区的破碎度变化幅度对城市化水平具有指示作用,当某一地区城市核心区破碎度变化幅度越小,则该地区城市发展程度越高,如:越秀、荔湾、海珠、天河、黄埔等,反之,亦然。

4)城市边缘区是一种极其敏感和不稳定的时空综合体。在城市扩张初期,城市边缘区多是不连续的、破碎的。随着城市的发展,城市边缘区将变得连续、紧凑,城市边缘区的中心地带将转变为城市核心区,这是城市发展“趋圆性”的体现。在这一时空空演变过程中,城市周边的土地资源、生态环境往往会承受很大的压力。因此,有必要对城市边缘区进行科学的规划与空间优化配置,充分考虑土地资源集约化利用与生态环境保护,将有利于城乡一体化管理和区域协调发展。

研究的重要意义在于,本文通过分析广州市城市边缘区地域结构的时空演变特征,把握了广州城市发展的空间扩张规律,为城市战略发展规划及城乡一体化建设提供理论支持与建议。

参考文献:

[1]崔功豪,武进.中国城市边缘区空间结构特征及其发展—以南京等城市为例[J].地理学报,1990,45(4):399-410.

[2]王海鹰,张新长,康停军.基于多准则判断的城市边缘区界定及其特征[J].自然资源学报,2011,26(4):703-714.

[3]涂人猛.城市边缘区—它的概念、空间演变机制和发展模式[J].城市问题,1991(04):9-12.

[4]杨山.城市边缘区空间动态演变及机制研究[J].地理学与国土研究.1998,14(3):19-23.

[5]毛岩亮,刘俊甲.城市边缘区的城市化问题研究[J].财经问题研究.2005(12):53-57.

[6]曹广忠,刘涛等.北京城市边缘区非农产业活动特征与形成机制[J].地理研究.2009,28(5):1352-1364.

[7]魏伟,周婕.中国大城市边缘区的概念辨析及其划分[J].人文地理,2006(4):29-33.

[8]顾朝林,熊江波.简论城市边缘区研究[J].地理研究,1989,8(3): 95-101.

[9]PRYOR R J.Defining the rural-urban fringe [J].Social Forces,1968,47(2):202-215.

[10]LESAGE J P,CHARLES J S.Using home buyers’ revealed preferences to define the urban-rural fringe [J].Journal of Geo-graphical Systems,2008,10(1):1-21.

[11]李世峰.大城市边缘区的形成演变机理与发展策略研究[D].北京:中国农业大学,2005.

[12]陈佑启.试论城乡交错带及其特征与功能[J].经济地理,1996,16(3):27-31.

[13]章文波,方修琦,张兰生.利用遥感影像划分城乡过渡带方法的研究[J].遥感学报,1999,3(3):199-202.

[14]程连生,赵红英.北京城市边缘带探讨[J].北京师范大学学报,1995,31(1):127-133.

[15]DESAI A,GUPTA S S.Problem of Changing Land-use Pattern in the Rural-urban Fringe: Concept Publishing Company,1987.

[16]TURKER M,ASIK O.Land Use Change Detection at the Rural-Urban Fringe using Multi-Sensor Data in Ankara,Turkey[J].International Journal of Geoinformatics,2005,1(3):27-36.

[17]晋秀龙.城市边缘区土地利用类型及空间扩展模式[J].资源开发与市场.2000,16(6):351-353.

[18]CENAP Sancar,SANEM zen Turan.Land use-cover change processes in Urban fringe areas: Trabzon case study [J].Turkey Scientific Research and Essay.2009,4 (12):1454-1462.

[19]MARC.Landscape change and the urbanization process in Europe [J].Landscape and Urban Planning,2004,67(3):9-26.

[20]LAWRENCE W,LIBBY J.Sharp land-use compatibility change and policy at the rural-urban fringe: Insights from social capital [J].American Journal of Agricultural Economics,2003,85:1194-1200.

[21]陈佑启,周建明.城市边缘区土地利用的演变过程与空间布局模式[J].国外城市规划.1998(1):10-16.

[22]刘黎明,李振鹏等.城市边缘区乡村景观生态特征与景观生态建设探讨[J].中国人口资源与环境.2006(3):76-81.

[23]CROSSMAN N D,BRYAN B A.Systematic landscape restoration in the rural-urban fringe: meeting conservation planning and policy goals [J].Biodivers Conserv,2007(16):3781-3802.

[24]QVISTROM M.Landscapes out of order: Studying the inner urban fringe beyond the rural-urban divide[J].Geografiska Annaler Series B-Human Geography,2007,89B(3): 269-282.

[25]STEVEN J MEEUS,HUBERT Gulinck.Semi-urban areas in landscape research:A review[EB/OL].http://landscaperesearch.livingreviews.org/Articles/lrlr-2008-3/,2008-3.

[26]武进,马清亮.城市边缘区空间结构演化的机制分析[J].城市规划.1990(02):38-42.

[27]张宁,方琳娜,等.北京城市边缘区空间扩展特征及驱动机制[J].地理研究.2010,29(3):471-480.

[28]顾朝林,陈田.中国大城市边缘区特性研究[J].地理学报.1993,48(4):317-328.

[29]KAI Gu.Exploring the fringe belt concept in Auckland: An urban morphological idea and planning practice [J].New Zealand Geographer,2010(66):44-60.

[30]JEFF S S,JILL K C.Between the country and the concrete: Rediscovering the rural-urban fringe [J].City & Community,2008,7(1):61-79.

[31]周春山.城市空间结构与形态[M].科学出版社,2007.

[32]蒙吉军,严汾.大城市边缘区LUCC驱动力的时空分异研究—以北京昌平区为例[J].北京大学学报:自然科学版,2008(3):137-144.

[33]朱长青,史文中.空间分析建模与原理[M].北京:科学出版社,2006.

[34]苏伟忠,杨英宝.基于景观生态学的城市空间结构研究[M].北京:科学出版社,2007.