我国环境污染信息披露的主体选择与社会效率

2012-05-03崔亚飞宋马林

崔亚飞,宋马林

(1.安徽财经大学 财政与公共管理学院,安徽 蚌埠233030;2.安徽财经大学 统计与应用数学学院,安徽 蚌埠233030)

一、引言与文献综述

2010年紫金矿业和中金岭南的“污染门”事件还未平息,2012年广西柳州龙江河镉污染事件又噩梦来袭。这些污染事件均是由相关环保部门首先发现而非企业主动披露的环境污染信息。“污染门”频发暴露我国环境污染信息披露制度建设的滞后,也引发社会公众对完善环境污染信息披露制度的思考。

1986年美国《突发事件预案和社区知情权法案(EPCRA)》的颁布标志着环境污染信息披露这一崭新环境管制手段的兴起。2005年我国政府也正式颁布了旨在要求企业公开环境污染信息的《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发〔2005〕39号),2007年国家环保总局出台了《环境信息公开办法(试行)》(环发〔2007〕35号)以进一步明确环境污染信息公开程序。作为“命令—控制”管制和市场经济激励措施之后的又一环境管制手段,环境污染信息披露日益得到各国政府的普遍重视(Tietenberg,1998)。相对于其他环境污染管制手段而言,越来越多的研究表明,完善的环境污染信息披露至少有三方面益处:一是促进环境质量的显著提高(Foulon等,2002;唐久芳和李鹏飞,2008;Yu等,2011);二是满足公众有权知道其所受污染情况的民主信念(Konar和Cohen,1997;Bennear和Olmstead,2008);三是节约政府环境管制行政成本(Patten,2002;Evans等,2009;汤亚莉等,2006)。尽管污染信息披露具有上述益处,但国外也有文献发现环境污染信息披露并不总是具有社会效率,有时反而增加社会成本(Huber和 Wirl,1998;Friesen,2006;Cohen和Santhakumar,2007)。国内早期研究文献主要侧重于环境污染信息披露的内容(朱学义,1999;李永臣和戴立新,2005)、模式(王辛平和韩军,2000;邵毅平和高峰,2004)及动因(吕露,2001)的分析。近期的研究文献大多侧重于利用上市公司样本数据实证检验环境污染信息披露的效果与影响因素(周一虹等,2009;陈小林等,2010)。已有文献缺乏针对我国国情的环境污染信息披露的社会效率研究,尤其是在何种情况下环境污染信息披露具有社会效率。本文将利用污染者与受污者之间信息不对称的行为选择模型,基于“污染者付费原则”对这些问题展开系统研究。本文的研究目的在于:一是明确实施环境污染信息披露的适用条件;二是明确由谁负责实施环境污染信息披露更具有社会效率。这对进一步完善和优化我国当前环境污染信息披露制度具有重要的政策参考价值。

二、污染者与受污者之间的信息不对称模型

环境污染信息披露作为一项环境管制手段,其目的在于维护环境利益相关者获取环境信息的权利,以消除或降低污染者与受污者之间的信息不对称,引导污染者与受污者之间达成有效率的交易(Kim和Lyon,2011)。从社会效率角度看,如果环境污染信息披露有助于污染者与受污者之间达成有效率的行为选择,那么环境污染信息披露就具有效率,否则就不具有效率。为了简化分析,我们设定一个污染者与一个受污者之间“污染消减”或污染“付费”的交易行为选择,且假定交易成本为零。假设污染者所造成的污染实际损害为S,相应的污染消减成本为C,则污染者与受污者的信息组合可以描述为{(S,C);(S,C)}。理论上,污染者可能知道污染所造成的实际损害(S)和相应的污染消减成本(C),也可能两者都不知道或者只知道其中之一;同样,受污者可能知道所遭受的污染实际损害(S)和相应的污染消减成本(C),也可能两者都不知道或者只知道其中之一。在典型的信息不对称情境下,污染者往往对其污染消减成本拥有比较充分的信息,而对所造成的污染实际损害信息可能了解不充分。受污者则通常不拥有污染消减成本信息,对所遭受的污染实际损害信息了解得不充分。基于此,我们进一步假定污染者总是知道其污染消减成本(C),但可能知道或不知道其所造成的污染实际损害(S);受污者可能知道或不知道其所遭受的污染实际损害(S),但总是不知道相应的污染消减成本(C),这种假设更加贴近我国现实,那么污染者和受污者之间的信息组合就有4种,如表1所示。

表1 污染者与受污者之间信息不对称组合

三、环境污染信息披露:适用条件、主体选择及其社会效率

当受污者不知道污染实际损害(S)时,假设其对污染实际损害有预期估计量αS,系数α表示对污染实际损害预期的误差。α<1表示预期估计量小于污染实际损害量(S),α>1表示预期估计量大于污染实际损害量(S)。同理,可以用βS表示污染者不知道污染实际损害时的预期估计量。

从社会效率角度看,当污染实际损害(S)大于污染消减成本(C)时,表明污染排放过多,其最优选择应是进行“污染消减”;反之,最优选择则应是依据“污染者付费原则”,污染者给予受污者一定的“付费”补偿。因此,污染实际损害与污染消减成本的比较是选择“付费”还是“污染消减”的客观依据。但作为追求利润最大化的污染者,其最终选择“付费”还是“污染消减”还取决于受污者预期的污染损害与污染实际损害之间的比较及环境污染信息披露对双方交易禀赋的影响。根据表1中4种信息不对称组合,我们分别进行以下分析:

(一)污染者知道污染实际损害(S)和污染消减成本(C),而受污者既不知道污染实际损害(S)也不知道污染消减成本(C)

1.S<C,即污染实际损害小于污染消减成本。因为受污者不知道污染实际损害,所以存在受污者预期污染损害(αS)与污染实际损害(S)之间的比较,可以分为3种情况:(1)αS<S<C,即受污者预期污染损害小于污染实际损害。此时污染者会选择维持当前的污染排放水平,同时按照“污染者付费原则”支付给受污者一定的污染补偿,这个污染补偿取决于污染者与受污者之间的谈判能力。由于其行为选择是支付给受污者一定的污染补偿,从社会角度看,这个行为选择是有效率的。既然这个行为选择是有效率的,那么再实施污染信息披露只会增加社会成本。(2)S<αS<C,即受污者预期污染损害大于污染实际损害。此时污染者依然维持当前的污染排放水平,同时支付给受污者一定的污染补偿。但是由于受污者预期污染损害大于污染实际损害,污染者为了尽可能少支付污染补偿额,其自身也具有主动进行污染信息披露的激励,以使受污者相信污染实际损害没有预期那么大。(3)S<C<αS,即受污者预期污染损害超过了污染消减成本。此时污染者具有更强的激励主动进行污染信息披露,以降低受污者对污染损害的预期,避免选择无效率的污染消减。只要污染者能使受污者相信污染实际损害小于污染消减成本,同时污染者支付受污者相应的补偿(S),那么由污染者实施污染信息披露则具有社会效率。

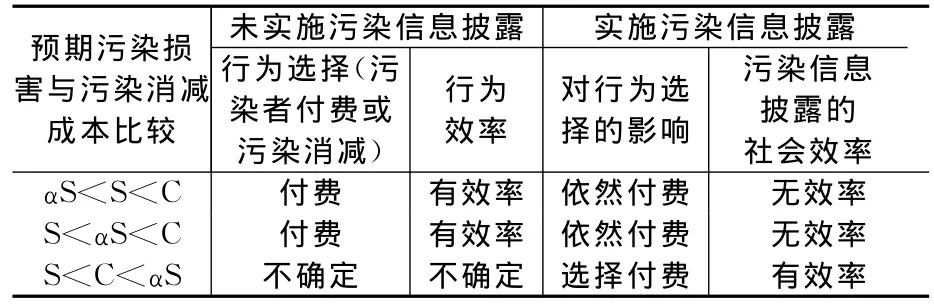

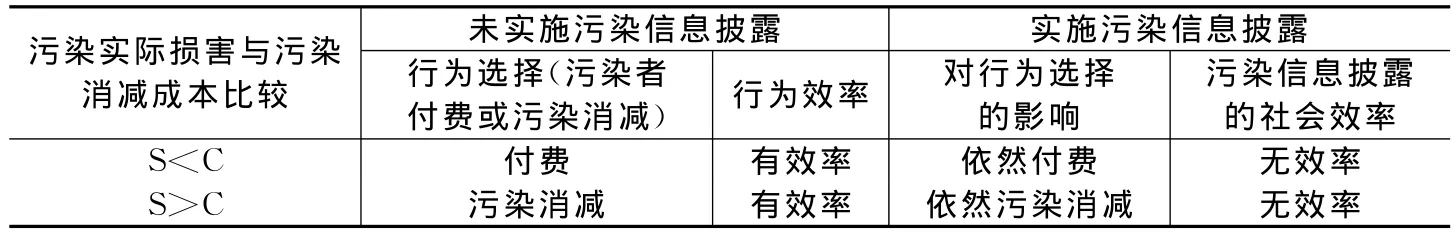

概括而言,当污染实际损害小于污染消减成本时,无论受污者是否知道污染实际损害和污染消减成本,污染者和受污者之间大多可以根据“污染者付费原则”达成协议,而且这种结果从社会角度看也是有效率的。因此,再强制实施污染信息披露无法起到提高社会效率的作用。只有当受污者预期污染损害大于污染消减成本时(即S<C<αS),如果污染者未主动、真实地披露污染信息,那么强制实施污染信息披露才有助于受污者准确了解污染实际损害,进而促进污染者与受污者之间实现有效率的行为选择(见表2)。率。而当受污者的预期污染损害大于污染消减成本时,没必要实施污染信息披露(见表3)。

表2 S<C时污染信息披露的社会效率

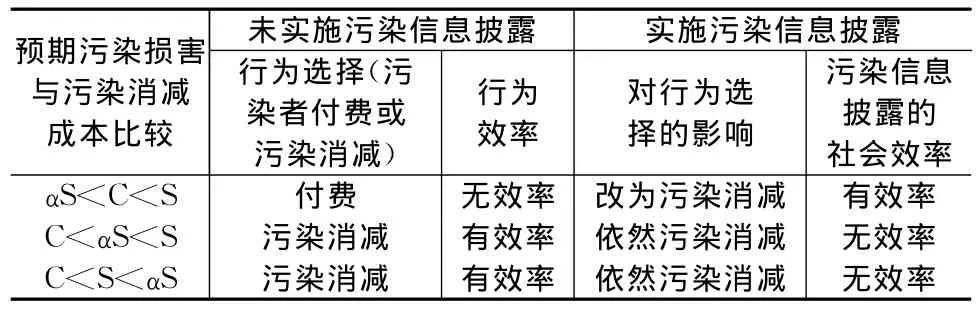

2.S>C,即污染实际损害大于污染消减成本。此时从社会效率看应该选择污染消减。由于受污者不知道污染实际损害,根据受污者预期污染损害与污染实际损害的比较,同样存在3种情况:(1)αS<C<S,即受污者的预期污染损害小于污染消减成本。由于受污者不知晓污染实际损害且预期污染损害小于污染实际损害,此时污染者受利益最大化的驱使将按照受污者的预期污染损害付费而没有激励披露污染实际损害,这种结果显然不具有社会效率。此时强制实施污染信息披露将促使污染者改变这种选择,因而具有社会效率。(2)C<αS<S,即受污者的预期污染损害超过污染消减成本。此时污染者将采取污染消减措施降低当前的污染水平。只要污染者诚信地按照污染实际损害进行消减,那么这种结果就是有效率的。如果实施污染信息披露并不会改变这种行为选择,因而不具有社会效率。(3)C<S<αS,即受污者的预期污染损害超过污染消减成本。此时受污者预期污染损害大于污染实际损害,污染者自身具有进行污染信息披露的激励,因而政府强制实施污染信息披露并不具有社会效率。

如上所述,当污染实际损害大于污染消减成本且受污者的预期污染损害又小于污染消减成本时,如果未强制实施污染信息披露,那么污染者会选择“付费”而导致无效率,此时实施污染信息披露就可以促进社会效

表3 S>C时污染信息披露的社会效率

(二)污染者仅知道污染消减成本(C)但不知道污染实际损害(S),而受污

者既不知道污染实际损害(S)也不知道污染消减成本(C)

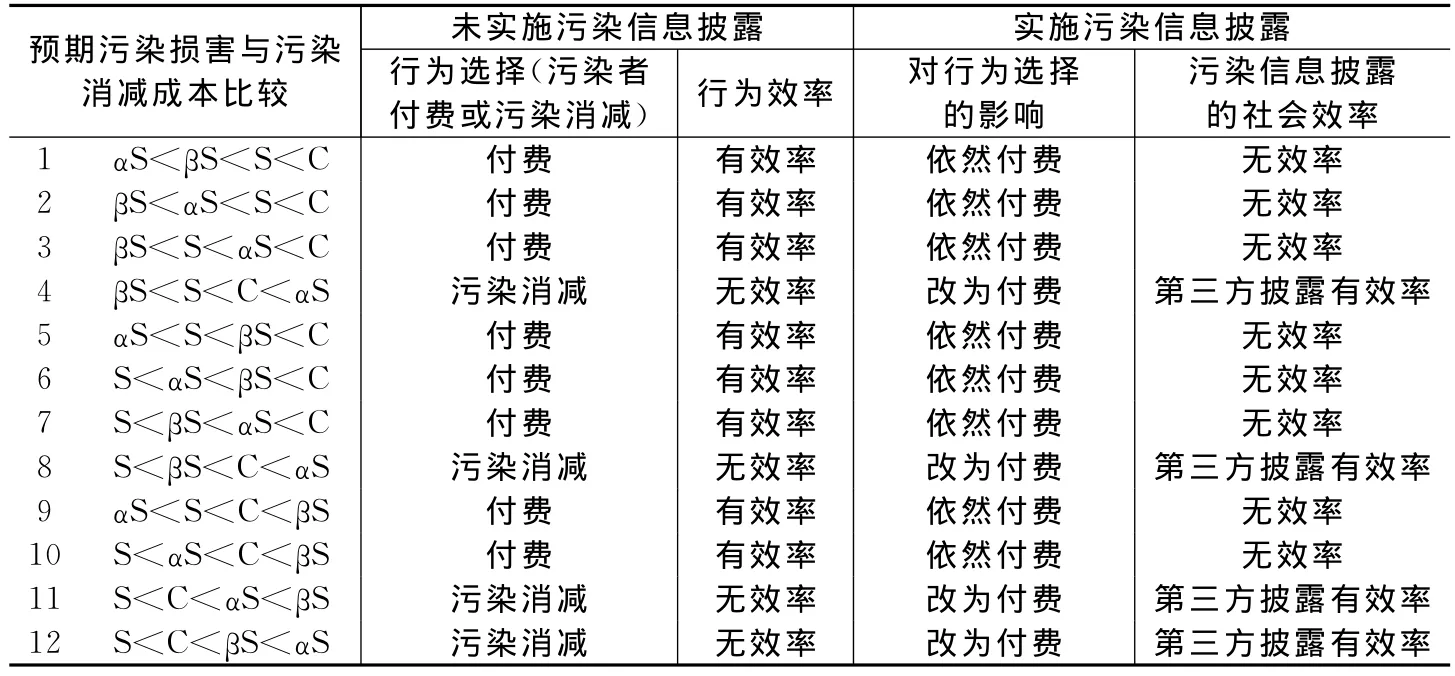

在这种情况下,污染者不知道受污者所遭受的污染实际损害,则污染者自身不再具有主动进行污染信息披露的激励。根据污染者的预期污染损害(βS)、污染实际损害(S)、污染消减成本(C)和受污者的预期污染损害(αS)比较,可以分为以下12种情形(见表4):

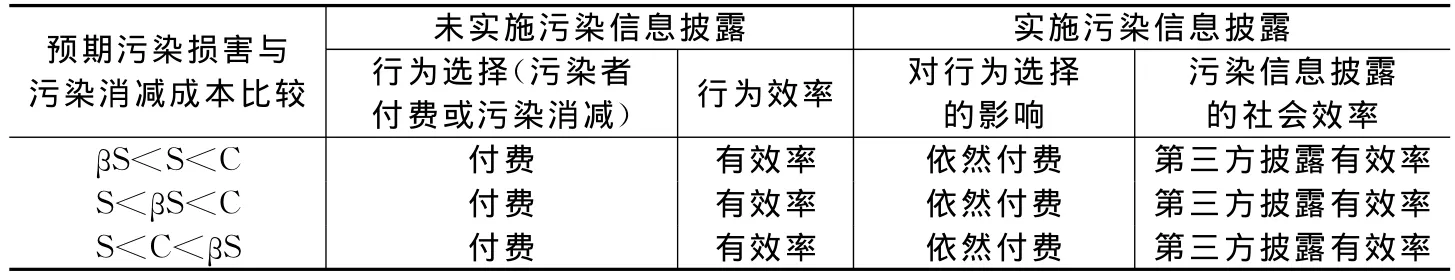

1.S<C,即污染实际损害小于污染消减成本。在前面的分析中污染者知道污染实际损害,效率获得可以不考虑受污者的预期污染损害。现在污染者不知道污染实际损害,所以受污者的预期污染损害至关重要,污染者预期污染损害(βS)的相对位置不影响效率结果,但影响双方行为选择达成一致的难易程度。当受污者的预期污染损害小于污染消减成本时,从社会效率角度看,有效率的行为选择是“付费”(见表4中第1、第2、第3、第5、第6、第7、第9和第10)。当受污者的预期污染损害大于污染消减成本时,由于污染者和受污者均不知道污染实际损害,污染者会被迫选择“污染消减”,从社会效率角度看,这种“污染消减”的行为选择是无效率的。如果此时由第三方(如环保部门、非盈利环保机构等)进行污染信息披露则会克服这种无效率(见表4中第4、第8、第11和第12)。

表4 S<C时污染信息披露的社会效率

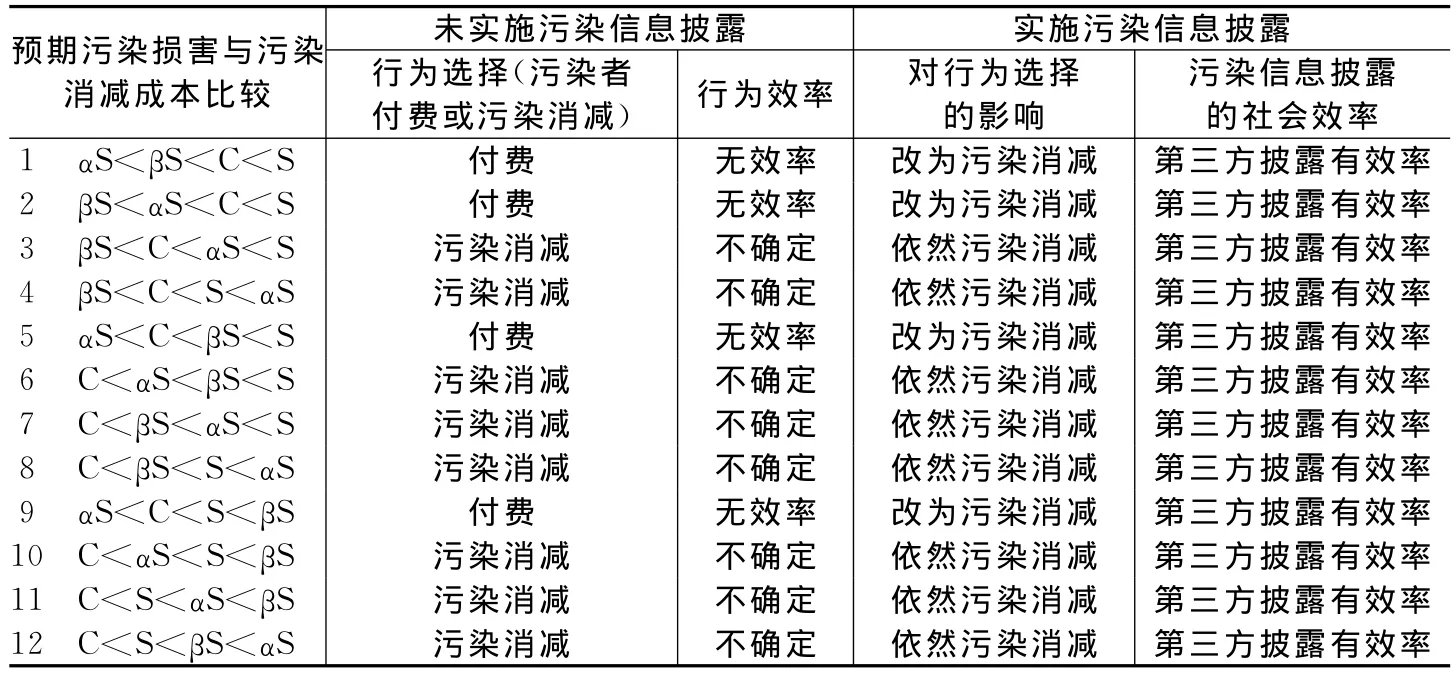

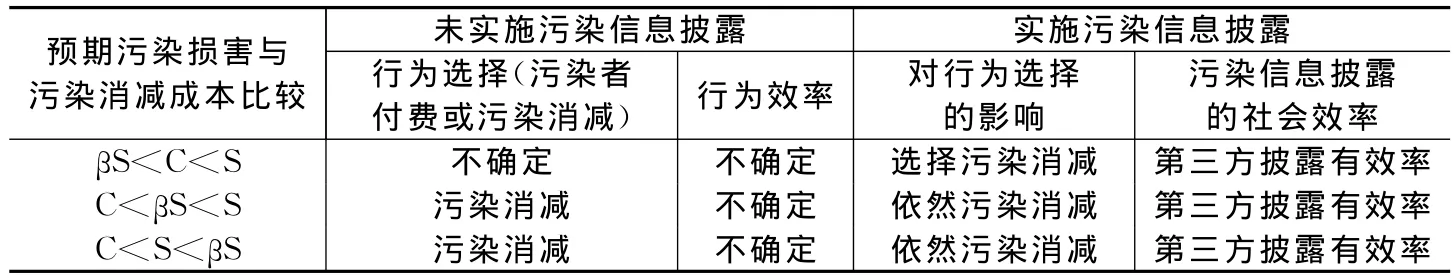

2.S>C,即污染实际损害大于污染消减成本。如果受污者的预期污染损害也大于污染消减成本,那么从社会效率角度看,选择“污染消减”是有效率的。但是污染者并不知道污染实际损害,所以能否将边际污染实际损害降低到边际污染消减成本水平具有不确定性,此时由第三方披露污染实际损害则有助于保证污染者的边际污染消减成本水平(见表5中第3、第4、第6、第7、第8、第10、第11和第12)。当受污者的预期污染损害小于污染消减成本时,污染者则会选择“付费”,但这种选择并不具有社会效率。此时如果由第三方披露污染信息则可以改变这种无效率的选择(见表5中第1、第2、第5和第9)。

表5 S>C时污染信息披露的社会效率

(三)污染者不仅知道污染消减成本(C)也知道污染实际损害(S),受污者仅知道污染实际损害(S)而不知道污染消减成本(C)

当受污者也准确知道污染实际损害时,意味着受污者的污染实际损害预期估计量(αS)的误差系数α等于1。由于污染者和受污者均知道污染实际损害,此时仅涉及污染实际损害(S)和污染消减成本(C)的比较。当污染实际损害小于污染消减成本时(即S<C),污染者会选择“付费”;当污染实际损害大于污染消减成本时(即S>C),污染者则会选择“污染消减”。从社会效率看,污染者的这两种行为选择均是有效率的,因此实施污染信息披露不具有社会效率而仅增加社会成本(见表6)。

表6 S<C或S>C时污染信息披露的社会效率

(四)污染者仅知道污染消减成本(C)而不知道污染损害(S),受污者知道污染实际损害(S)但不知道污染消减成本(C)

1.S<C,即污染实际损害小于污染消减成本。由于受污者知道污染实际损害而污染者不知道污染实际损害,如果受污者诚实地按照污染实际损害(S)与污染者进行谈判,那么污染者会选择具有社会效率的“付费”行为(见表7)。但是在“污染者付费原则”下存在受污者为了获得尽可能多的污染补偿而虚假夸大污染损害的可能性。如果受污者未诚实地按照污染实际损害与污染者进行谈判,而是利用污染者信息缺失把污染实际损害虚报在污染消减成本(C)之上,那么污染者将采取不具有效率的“污染消减”行为,此时如果由第三方披露污染信息则可以克服这种无效率。

表7 S<C时污染信息披露的社会效率

2.S>C,即污染实际损害大于污染消减成本。从社会效率角度看,有效率的行为选择是“污染消减”。由于污染者不知道污染实际损害且存在受污者为了获得尽可能多的污染补偿而虚假夸大污染损害的可能性,当βS<C时,如果污染者谈判能力强,那么污染者可能选择“付费”;如果受污者谈判能力强,那么污染者将选择“污染消减”。而当C<βS时,由于污染者预期污染损害(βS)也大于污染消减成本,污染者将选择“污染消减”。但由于污染者不知道污染实际损害,无法保证污染消减的效率,此时由第三方披露污染实际损害则有助于保证污染者的边际污染消减成本水平(见表8)。

表8 S>C时污染信息披露的社会效率

四、总结性结论

环境污染信息披露作为政府实施环境管制的又一崭新措施已得到各国政府的重视与广泛采用。但是在污染者付费原则下,由污染者实施环境污染信息披露并不总具有社会效率。本文利用信息不对称理论,详细分析了环境污染信息披露的社会效率,得出以下结论:(1)在受污者不知道污染实际损害情况下,如果污染者知道污染实际损害且真实披露,那么仅当污染消减成本处于污染实际损害与受污者的预期污染损害之间时,实施环境污染信息披露才具有社会效率。(2)在受污者不知道污染实际损害情况下,如果污染者也不知道污染实际损害,那么仅当污染消减成本大于污染实际损害而小于受污者预期污染损害时,由第三方负责环境污染信息披露才具有社会效率。当污染实际损害大于污染消减成本时,由第三方负责环境污染信息披露多数情况下也具有社会效率。(3)在受污者和污染者均知道污染实际损害时,实施环境污染信息披露仅增加社会成本而不具有社会效率,即没必要实施环境污染信息披露。(4)在受污者知道而污染者不知道污染实际损害时,如果受污者未诚实地按照污染实际损害要求补偿或消减,那么由第三方负责环境污染信息披露方具有社会效率。

本文除明确了实施环境污染信息披露的社会效率与适用条件之外,还揭示了环境污染信息披露主体多元化的重要性。在污染者无法准确知道污染实际损害时,应由第三方承担真实披露环境污染信息的义务。就我国目前的现实而言,环保部门应加强和污染者的信息合作,在必要时承担第三方披露环境污染信息的职责,这对促进污染者与受污者之间达成有效率的行为选择,进而提高环境污染信息披露的社会效率具有重要作用。

[1]唐久芳,李鹏飞.环境信息披露的实证研究——来自中国证券市场化工行业的经验数据[J].中国人口·资源与环境,2008,(5):112-117.

[2]汤亚莉,陈自力,刘星,等.我国上市公司环境信息披露状况及影响因素的实证研究[J].管理世界,2006,(1):158-159.

[3]朱学义.我国环境会计初探[J].会计研究,1999,(4):26-30.

[4]李永臣,戴立新.企业环境会计实务框架选择[J].经济研究导刊,2005,(1):85-89.[5]王辛平,韩军.建立我国环境会计的探讨[J].山西财经大学学报,2000,(3):82-83.

[6]邵毅平,高峰.关于我国企业环境绩效信息披露问题的研究[J].财经论丛,2004,(2):50-56.

[7]吕露.企业环境会计信息披露问题研究[D].厦门:厦门大学硕士学位论文,2001.

[8]周一虹,张鲜华,陈文文.实施绿色经济政策与企业环境信息披露问题探讨[J].生态经济,2009,(4):98-100.

[9]陈小林,罗飞,袁德利.公共压力、社会信任与环保信息披露质量[J].当代财经,2010,(8):111-121.

[10]Tietenberg T.Disclosure strategies for pollution control[J].Environmental and Resource Economics,1998,11(3):587-602.

[11]Foulon J,Lanoie P,Laplante B.Incentives for pollution control:Regulation or information?[J].Journal of Environmental Economics and Management,2002,44:169-187.

[12]Yu Zhongfu,Jian Jianhui,He Pinglin.The study on the correlation between environmental information disclosure and economic performance with empirical data from the manufacturing industries at Shanghai stock exchange in China[J].Energy Procedia,2011,5:1218-1224.

[13]Konar S,Cohen M A.Information as regulation:The effect of community right to know laws on toxic emissions[J].Journal of Environmental Economics and Management,1997,32:109-124.

[14]Bennear L S,Olmstead S M.The impacts of the“right to know”:Information disclosure and the violation of drinking water standards[J].Journal of Environmental Economics and Management,2008,56(2):117-130.

[15]Patten D M.The relation between environmental performance and environmental disclosure:A research Note[J].Accounting,Organizations and Society,2002,27:763-773.

[16]Evans M F,Gilpatric S M,Liu L.Regulation with direct benefits of information disclosure and imperfect monitoring[J].Journal of Environmental Economics and Management,2009,57(3):284-292.

[17]Huber C,Wirl F.The polluter pays versus the pollutee pays principle under asymmetric information[J].Journal of Environmental Economics and Management,1998,35(1):69-87.

[18]Friesen L.The social welfare implications of industry self-auditing[J].Journal of Environmental Economics and Management,2006,51:280-294.

[19]Cohen M,Santhakumar V.Information disclosure as environmental regulation:A theoretical analysis[J].Environmental and Resource Economics,2007,37(3):599-620.

[20]Kim E H,Lyon T P.Strategic environmental disclosure:Evidence from the DOE’s voluntary greenhouse gas registry[J].Journal of Environmental Economics and Management,2011,61(3):311-326.